Cuatro viernes

Los documentos eclesiásticos remedianos registran el apellido Bejarano ya en el siglo diecisiete, pero desde que se tiene memoria, los Bejaranos han insistido que su presencia se remonta al siglo anterior, a las fechas todavía disputadas en torno a la fundación de la villa. La saga familiar más plausible asegura que los primeros Bejaranos que pusieron pie en la Isla hacían parte de las huestes de Vasco Porcallo. En España, los Bejarano eran oriundos de Béjar, una localidad de la provincia de Salamanca. En esa comarca, musulmanes, judíos y cristianos convivieron durante siglos sin mayores conflictos, hasta que los Reyes Católicos expulsaron del reino a los hijos e hijas de Abraham. No todos los judíos abandonaron el reino de Castilla y León. Algunos se cristianizaron.

El último vástago de la estirpe, el cirujano Pedro Bejarano, comenzó su cargo como subdirector del hospital 26 de Diciembre el dos de enero del dos mil trece, justo tres días antes de las muertes. Era un hombre alto y enjuto, con un rostro de rasgos simétricos a excepción de la ganchuda nariz, que le confería el aspecto de un ave de rapiña y que él atribuía a un remotísimo ascendiente sefardita, aunque nadie en su familia, en los últimos cuatrocientos años, se había identificado como judío. Cristianos, sí. Católicos. Hasta que llegó el cincuenta y nueve. Desde entonces, los Bejarano se declaraban materialistas dialécticos y ateos.

El 26 de Diciembre, un edificio de tres plantas sin vanidades estéticas, se encuentra a la entrada de la ciudad, al norte de la carretera a Camajuaní, en el tramo donde la vía cambia su nombre a Circuito Norte, o José Martí, vial que se convierte en Independencia al adentrarse en la ciudad. Por Independencia se llega a la plaza Martí, donde se levanta la excepcional iglesia de San Juan Bautista. Ese era el recorrido diario del doctor Bejarano, de la casa al hospital y de vuelta a la casa familiar en la calle José Peña, una casa señorial a un costado de la plaza, contigua al remozado hotel Barcelona. Como otras viviendas de su época, tiene las habitaciones dispuestas en torno a un patio de losas jaspeadas y canteros donde la madre del doctor cultiva flores y plantas medicinales.

Aquel viernes 4 de enero, primero del año, hubo un episodio de muertes y abortos en el 26 de Diciembre. Murieron pacientes que no debieron morir, porque estaban en proceso de convalecencia. Y las mujeres que abortaron no debieron abortar. Hasta ese día, sus embarazos habían sido normales. Dos semanas antes habían restaurado las salas de cirugía y medicina, así que no podían culpar de los decesos a la presencia de bacterias agresivas en el quirófano. Y la higiene estaba mejorando, desde que el nuevo director impuso reglas estrictas y despidió a algunos empleados que robaban los productos de limpieza para venderlos en la bolsa negra.

Curioso y preocupado, Bejarano consultó los casos con un colega.

—Pasa en las mejores familias, Péter, quédate tranquilo —fue la sarcástica respuesta.

Fue Catalina Suárez, una enfermera corpulenta de rostro arrugado, quien le echó leña al fuego, sin proponérselo.

—Doctor, eso está pasando en este hospital desde hace años. El problema es que a nadie le importa un comino, porque los que se mueren no son parientes suyos. Cada año, desde que yo vine a trabajar en este hospital, se mueren gente, así porque sí. Y después nadie sabe la causa, ni nadie se hace cargo del muerto.

Catalina era descendiente de carabalíes del antiguo y desaparecido reino de Calabar en la región meridional de Nigeria. En sus ratos de ocio, cuando no asistía a los enfermos de su vecindario, practicaba la santería y curaba enfermedades reales o imaginarias con envidiable acierto.

—Ire aiku lese alaleyo, eyebale —le dijo.

Bejarano la miró con ojos confundidos y ella le mostró sus dientes disparejos con una sonrisa de complicidad.

—Esa fue la letra del año pasado, doctor. Significa que, para tener un bien de salud, había que darle sacrificio al orisha de cada persona. Ifa dijo que el dos mil doce iba a ser un año difícil para la salud.

Se encogió de hombros y colocó los paquetes de gasa en la bandeja niquelada, al lado de los apósitos y el bisturí.

—Médico, pensaba que este año iba a ser diferente, porque Ifa habló de un bien de salud firme en la tierra, que lo darían todos los orishas. ¡Y mire cuántos se murieron este viernes!

El doctor Pedro Bejarano no era creyente en divinidades ni en cosas sobrenaturales. Ni en promesas del Más Allá. Tampoco en Letras del Año. En su familia y en las escuelas a las que asistió, había disfrutado de una sólida educación atea y racionalista. «Los hombres crean dioses a su propia imagen, no solo en cuanto a su forma, sino también a su modo de vida»: era la frase de Aristóteles que gustaba citar su padre, profesor de Filosofía en la Universidad Central de Villa Clara. La había hecho inscribir en una placa de cobre que conservaba en un lugar prominente en su biblioteca, al lado de una reproducción del Paisaje con carroza e ingenio de Menocal. Ateo y racionalista, resolvió esperar los resultados de las necropsias.

Ese sábado decidió que la mejor forma de olvidar aquellas muertes imprevistas era comer afuera. Había recibido la remesa mensual que le enviaba un tío español y podía darse el lujo de invitar a Yolanda, su joven esposa, que se quejaba de la monótona existencia lugareña.

Escogió Las Arcadas para disfrutar de un menú criollo en un ambiente refinado. Además, en ese lugar le conocían y le daban un trato preferencial. Era una de las ventajas de la profesión. Todos querían tener un pariente o un amigo médico. Y se ahorraba el gasto de transporte, porque Las Arcadas estaba a unos pasos de su casa, en el hotel Mascotte. Recién lo habían restaurado para acoger al nuevo turismo.

Después de la cena se sentaron a disfrutar la brisa en uno de los bancos de la plaza Martí.

—Pipo, todo el mundo está hablando de esa gente que se murió en el hospital, dicen que hubo negligencias.

Bejarano acarició el rostro de su mujer y contempló la fachada iluminada del templo mayor.

—La gente dice cualquier cosa, Yoli. Los médicos y las enfermeras del hospital son muy buenos profesionales.

Detuvo la mirada en el campanario y pensó en los colegas que privilegiaban a los pacientes que recompensaban sus servicios con billetes de la moneda convertible, o con regalos en especies. Recordó lo que decía su madre cuando él se quejaba de la desidia de sus colegas. «Pedrito, hijo, es que hay una pérdida muy seria de valores». «Si seguimos así, vamos camino de la anomia», había comentado su padre una semana atrás, cuando bebían unos rones con limón y hielo en el patio de la casa familiar. «¿Y eso cómo se come, viejo?», había respondido. «Porque me suena a anemia, y esa es una enfermedad que tiene cura». Bejarano padre movió la cabeza en señal de disgusto y aspiró una bocanada de su Montecristo antes de responder. «Es anomia, hijo, con O de oriente. La anomia se produce cuando una sociedad deja de ofrecerles una adecuada orientación moral a sus ciudadanos. Cuando eso ocurre, el contrato social se debilita y cada persona busca sus propios intereses». Bejarano hijo asintió y terminó su ron. En el hospital se tropezaba con gente apática, irresponsable, que hacía su trabajo de mala gana. «Un sálvese quien pueda. Sé de qué se trata», sentenció.

Las muertes de los cinco pacientes fueron atribuidas a un fallo orgánico múltiple. Extrañado, Bejarano se preguntó si la causa había sido la sepsis. El cuerpo solía reaccionar con una fuerte respuesta inmunitaria a una infección bacteriana, generando una inflamación generalizada y la formación de coágulos de sangre. El resultado era un pobre flujo sanguíneo que privaba a los órganos de nutrientes y oxígeno, provocando que dejaran de funcionar. Si no se detectaba a tiempo, el disfuncionamiento progresivo, secuencial, provocaba la muerte. En muchos casos, el problema no tenía relación con la lesión original y solo aparecía días después.

—Creo que agarraron una bacteria en el salón de operaciones —comentó el patólogo. No se me ocurre otra explicación.

De regreso en su consultorio, releyó las fichas de los fallecidos. Descubrió que solo tres habían sido operados en los días previos a su defunción. De los dos restantes, uno se recuperaba de una neumonía y al otro iban a operarlo del bazo. No había ninguna razón clínica para atribuir aquellas dos muertes a una infección post-operatoria. Las mujeres que abortaron habían hecho embarazos normales, bajo cuidadosa supervisión.

—Lo mismo pasó el veintiuno de diciembre del año pasado, doctor —dijo Catalina, cuando advirtió el rostro preocupado del cirujano. Si la memoria no me falla, también se murieron unos pacientes en enero. Y en marzo, o en abril, de esos no me acuerdo bien.

En el departamento de estadísticas, las empleadas conversaban sobre la telenovela brasileña de moda. Había montones de expedientes empolvándose sobre las mesas. La jefa del archivo se mostró renuente a cooperar. «Tenemos mucho trabajo atrasado», se quejó. Bejarano pensó en armarle un berrinche cuando una de las técnicas, una mulata achinada de mediana edad y sonrisa seductora, se ofreció a facilitarle su búsqueda.

Los registros de muertes de pacientes no eran voluminosos y estaban al día. Bejarano pidió los correspondientes a los últimos tres años y se sentó a leer las carpetas en una mesa retirada, junto a una ventana recién reparada por donde se colaba la luz de un benigno sol invernal.

Lo primero que descubrió fue que la enfermera-santera Catalina Suárez tenía una excelente memoria. Se habían registrado cinco muertes aquel pasado 21 de diciembre. Las autopsias coincidían en el diagnóstico: fallo orgánico múltiple.

Catalina había mencionado marzo y abril, y Bejarano concentró su atención en las estadísticas de esos meses. Encontró cuatro casos de defunción el treinta de marzo y otros tantos el seis de abril. Anotó los datos en su cuaderno y comenzó a revisar los registros del dos mil once. Entonces la mulata se le acercó, con una sonrisa en los ojos achinados.

—Doctor, si me dice qué está buscando, a lo mejor puedo ayudarlo.

Le explicó y ella regresó al rato con otra carpeta.

—Mejor busque en esta. Ahí se registran las defunciones por semanas y por meses, en gráficos de línea. Es más fácil, me parece.

Ahora solo tuvo que identificar los picos en cada gráfica y remitirse a la semana correspondiente en las otras carpetas. Las gráficas, todas similares, se le antojaron una montaña rusa, con sus cuatro puntos más altos al inicio del año, alrededor de marzo y abril, y por último en diciembre. Cotejó las fechas y registró los datos en su cuaderno. Le agradeció a la mujer y ella le despidió con un mohín de coquetería.

Fue providencial que su padre conservara los calendarios de los últimos quince años. Había sido uno de sus pasatiempos hasta el año anterior, cuando decidió abandonarlo para dedicarse a coleccionar sellos. «En algo hay que entretenerse», dijo entonces. Los fines de semana, su padre se reunía con otros jubilados de su generación para jugar exaltadas partidas de dominó, acompañándolas de ron o cervezas, crujientes chicharrones y gritos de reveses o victorias. Terminaban cenando en la casa de turno. «Por suerte solo me toca lidiar con tu padre y esos viejos insufribles una vez al mes», comentaba su madre.

Desplegó los calendarios sobre la mesa del comedor y encerró con un círculo los días de mayor defunción en el hospital en los tres últimos años.

2010: 1 de enero, 26 de marzo, 2 de abril y 24 de diciembre. 2011: 7 de enero, 15 de abril, 22 de abril y 23 de diciembre. 2012: 6 de enero, 30 de marzo, 6 de abril y 21 de diciembre.

Sintió algo parecido a un escalofrío cuando comparó las fechas. Todas caían en viernes. Revisó sus notas para asegurarse de no haber cometido un error. Aceptó que fuera una probabilidad estadística. «Cuatro días al año, todos viernes».

Claudio Enríquez, el historiador de la ciudad, tenía un rostro delgado y pálido, en el que destacaban los ojos claros de mirada inquisitiva. Ocultaba los escasos cabellos con una boina negra descolorida, y se protegía de la frialdad con un deshilachado abrigo de lana. No era fácil determinar su edad. Bejarano conjeturó que se acercaba a los ochenta.

Era pariente lejano de un pintor vanguardista que había escandalizado con sus pinturas eróticas a la pacata sociedad de los años treinta del siglo anterior. En la pared detrás del escritorio colgaban dos bocetos originales del pincel rebelde del artista. Bejarano los contempló unos instantes, tratando de descifrar su significado. No sacó mucho en limpio de las pinceladas, que parecían aplicadas con mucha soltura, casi al descuido, ni de las tonalidades y transparencias. El arte moderno le dejaba insensible.

—Cuatro viernes cada año. Es muy interesante —dijo Enríquez, y se frotó el mentón sin afeitar con una mano salpicada de manchas rojizas—. ¿Se toma un café?

Bejarano asintió. Enríquez se excusó y le dejó solo en la sala. Bejarano nunca había visto tantos muebles en una sala tan pequeña: dos butacones y un sofá abatidos por su propio peso; dos sillones con las rejillas del espaldar y el asiento reemplazadas por tablas de bagazo; una mesa de café atiborrada de revistas y recortes de prensa; dos lámparas de pie, una de madera tallada y otra con pedestal de bronce; una silla que cojeaba y cinco macetas con sus correspondientes plantas. Habían sido muebles elegantes antes de que el tiempo y el uso dieran cuenta de su distinción.

Enríquez regresó con una bandeja plateada y dos tazas con el borde y el asa dorados con dibujos de escenas de caza en suave escarlata sobre fondo blanco.

—Es porcelana inglesa —dijo ante la mirada apreciativa del médico—. Se merecen un café mejor que este que nos venden ahora, pero qué le vamos a hacer. Se toma lo que hay.

Bebieron a sorbos la infusión y escucharon las campanadas de la iglesia de San Juan llamando a misa.

—En la historia de este pueblo hay un solo episodio que se repite cuatro veces al año, siempre en viernes —dijo el historiador.

Encendió un cigarro e inhaló lentamente, para sentir el efecto del humo caliente en sus pulmones.

—¿Ha oído hablar de Francisco Náu, conocido por El Olonés?

Bejarano negó con la cabeza. Enríquez exhaló una bocanada y entrecerró los ojos cuando les alcanzó el humo grisáceo.

—El Olonés fue uno de los filibusteros franceses más temerarios. Por eso lo admitieron en la muy exclusiva Cofradía de los Hermanos de la Costa. Fue un tipo muy sanguinario, también. Odiaba a los españoles y los decapitaba por su propia mano siempre que tenía oportunidad. Cuentan que llegó al extremo de sacarle el corazón a un prisionero español todavía vivo, y que lo masticó. Como usted sabe, en muchas culturas antiguas eso de comerse a los enemigos era la venganza más extrema.

Bejarano nunca había oído cosa semejante. Enríquez lo miraba de hito en hito para apreciar el efecto de sus palabras.

—En 1667, El Olonés asaltó Batabanó y Puerto Príncipe, hoy Camagüey, y esta villa de San Juan de los Remedios. Nuestros primitivos e indefensos remedianos corrían a esconderse en los bosques cuando se enteraban de la presencia de filibusteros, que se apoderaban de cuantos objetos de valor se tropezaban a su paso. No todos escapaban a tiempo, y los filibusteros secuestraban a las mujeres que se quedaban rezagadas para pedir rescate por ellas.

Un vendedor ambulante pasó por la calle vecina voceando galletas de mantequilla a treinta pesos el paquete.

—La verdad es que de esta isla no sacaban gran cosa, mucho menos de Remedios, que vivía del contrabando, del comercio de rescate. De Maracaibo sí se llevó un botín: doscientas sesenta mil monedas de oro, monedas de tres y medio gramos y oro de veintidós quilates. Un día me dio por calcular cuánto valdría hoy ese botín. ¿Sabe cuánto, doctor? ¡Cuarenta millones de dólares! En Maracaibo también se hizo con una colección de objetos religiosos, piedras preciosas y joyas de oro y plata que valía cien mil escudos. Otros quince millones. No sé qué hacían los filibusteros con tanto dinero.

De repente parecía indignado por la ciega codicia de los seres humanos. Hizo una pausa para volver a fumar.

—El Olonés regresó al año siguiente y se estableció en cayo Fragoso. Ese cayo tiene quince kilómetros de buenas playas, casi como Varadero. En ese cayo abrieron una base de campismo en los noventa. No sé si está funcionando todavía.

Bejarano asintió. Había disfrutado de las prístinas playas del cayo. Allí había conocido a Yolanda, en una actividad recreativa de la Juventud Comunista. Se retrepó en el sillón, preguntándose si no había sido un error consultar al anciano historiador.

—Al gobernador de la Habana, Francisco Dávila Orejón, le habían encomendado exterminar a los filibusteros que asaltaban las colonias españolas del Caribe. ¡Menuda tarea! Y no lo hizo mal, no. Creó su propia flota de corsarios para atacar a los filibusteros. Unos cuantos filibusteros fueron apresados y ejecutados en la Habana. Cuando se enteró de la presencia de El Olonés en cayo Fragoso, mandó una fragata a capturarlo. Los filibusteros los derrotaron e hicieron muchos prisioneros. Dicen que El Olonés les cortó la cabeza a todos, uno a uno, personalmente.

—Un tipo sanguinario —concedió Bejarano.

Enríquez fumó la última bocanada y aplastó la colilla contra el fondo del pesado cenicero de cristal.

—Después de esa batalla, El Olonés decidió darse otra vueltecita por esta villa. En esa incursión se apoderaron de una joven muy hermosa. Al Olonés le gustó tanto, que decidió hacerla su amante. No sabemos si pensaba llevársela a Tortuga, porque las reglas de los Hermanos de la Costa prohibían mujeres europeas en la isla. Solo admitían mujeres indígenas. Algunos historiadores dicen que las mujeres secuestradas, por las que no pagaban rescate, terminaban de prostitutas en las tabernas de Jamaica.

El timbre del teléfono, oculto bajo un rimero de periódicos, le provocó un sobresalto a Bejarano. El historiador no se dignó contestar.

—Si es urgente, vuelven a llamar —murmuró.

Después de nueve o diez timbrazos regresó el silencio a la sala.

—Nuestra linda remediada no estaba dispuesta a convertirse en la amante del odiado filibustero. Así que luchó con sus pocas fuerzas, le arañó el pecho y el rostro al Olonés. El Olonés, que no era un tipo muy paciente que digamos, le pidió el hacha a uno de sus secuaces y le cortó la cabeza a la joven mujer. De un solo tajo. Supongo que usted lo sabe, porque es médico, que cortar la cabeza de un tajo no es fácil. Leí que necesitaron tres golpes para decapitar a María de Escocia. Al pobre Oliver Cromwell, un verdugo poco experimentado tuvo que darle ocho hachazos para terminar su tarea.

Bejarano imaginó la hermosa cabeza de ojos muy abiertos cayendo a un lado y la sangre manchando la hierba y la sucia casaca del filibustero.

—Lo curioso de la historia es que la cabeza de nuestra remediana le cayó en sus manos. Y que ella intentó restituirla a su lugar.

Quedaron unos instantes en silencio, imaginando lo curioso y horrendo del hecho. Hasta que Bejarano quiso hacer su aporte.

—La leyenda tiene su base científica —dijo. —Cuando a una persona le cortan la cabeza, la muerte no es inmediata, porque el cerebro sigue funcionando unos cuantos segundos, mientras le dura el riego sanguíneo.

Enríquez se encogió de hombros. Encendió el último cigarro de la cajetilla y fumó con avidez. Bejarano pensó que el distinguido historiador tenía los pulmones arruinados.

—Supongo que los filibusteros y el mismo Olonés, por muy bravo que fuera, se quedaron espantados con aquel espectáculo del cuerpo decapitado caminando y las manos de la infeliz mujer tratando de devolver la cabeza a su lugar.

Sonrió, recordando alguna travesura, y le dio una chupada al cigarro.

—El caso es que la muchacha desapareció y los vecinos de la villa la dieron por muerta. Pero a los pocos meses comenzó a aparecerse. Su espectro, quiero decir. Y ahora viene lo mejor. Según la leyenda, la muchacha se aparece cuatro veces cada año, cuatro viernes. El primer viernes de enero, el viernes de Dolores, el viernes Santo, y el viernes anterior a la natividad de Cristo.

Bejarano sintió un brusco estremecimiento, que atribuyó a una invisible corriente de aire.

—Los que la han visto aseguran que la muchacha camina a medianoche con la cabeza en las manos y se detiene en algunas esquinas. Allí se coloca la cabeza sobre los hombros y suelta unos quejidos que matan del susto a cualquiera. Los enfermos que oyen esos gritos mueren, y las embarazadas abortan…

Lo primero que hizo Bejarano al abandonar la casa del historiador fue dirigirse a la Iglesia Mayor. La misa recién había terminado y se acercó al párroco con una inusual petición.

—Señor, ¿sería tan amable de decirme las fechas de la Semana Santa en los últimos tres años?

El párroco, sorprendido, le pidió unos minutos y le invitó a sentarse en uno de los bancos delanteros. Desde allí, envuelto en un silencio de incienso, Bejarano pudo apreciar los altares enchapados en oro y las pinturas que habían disimulado bajo capas de pintura para escapar al saqueo de los piratas. Un rico empresario y filántropo villaclareño había pagado para su restauración, un proceso que demoró diez años.

Pensó en la leyenda de la decapitada, y en la sonrisa enigmática del historiador. Un rezago de racionalismo estuvo a punto de levantarlo del banco y hacerle salir sin esperar al cura. Le contuvo la urgente necesidad de descifrar el misterio. Contemplando la imagen del Crucificado, recordó unas palabras de su abuela, católica ferviente hasta su último aliento. “Pedrito, no importa si tienes fe en Dios, lo que importa es que seas un ser humano digno. Porque, aunque no lo creas, Dios tiene fe en ti. Él te ama y no tienes que hacer nada para merecer o ganarte su amor. Eso sí, haz todo lo posible por vivir una vida decente. Se amable y honrado con las personas. Y tendrás tu recompensa”.

Recordaba a su abuela, cuando el párroco regresó y le entregó un papelito doblado.

—Amigo, no lo había visto antes. Esta es su casa. Venga alguna vez a visitarnos.

Bejarano musitó un breve agradecimiento entre dientes, pero no le prometió regresar. Las cosas estaban cambiando, aunque todavía ser religioso no era políticamente correcto. Y Bejarano quería ingresar al Partido.

Atravesó la plaza bajo flamboyanes y encontró a su madre en el comedor con un cesto de ropa recién lavada. Le preguntó qué era el viernes de Dolores. Ella, sorprendida, meditó unos instantes.

—El viernes de Dolores es el viernes anterior al Domingo de Ramos. ¿Hijo, ahora te dio por la religión?

Bejarano no contestó y se encerró en su cuarto a leer la lista del párroco. Desechó las otras fechas de la Semana Santa, reteniendo los domingos de Ramos y los Viernes Santos.

Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2010. Viernes Santo, 2 de abril de 2010.

Domingo de Ramos, 17 de abril de 2011. Viernes Santo, 22 de abril de 2011.

Domingo de Ramos, 1 de abril de 2012. Viernes Santo, 6 de abril de 2012.

Antes de cotejarlas con las fechas de las muertes en el hospital, supo que iban a coincidir. Aun así, tardó unos segundos en asimilar la convicción. Entonces cerró la carpeta donde había colocado los papeles, respiró hasta llenar sus pulmones y retuvo el aire, procurando calmarse.

En la sala, las losetas multicolores sobre el dintel de la puerta convertían la luz solar en un agradable resplandor ambarino. Se inclinó para aspirar el aroma de las rosas del búcaro colocado sobre la mesa. Eso era real: las flores y su aroma, la mesa de cedro, el armario donde conservaban la vajilla que usaban en las grandes ocasiones, el canto de los gorriones en el alero, el vocerío de los vendedores ambulantes. Se asomó al patio interior, donde crecían arecas, malangas y plantas que no conocía en canteros rectangulares adosados a las paredes. «¿Y si todo no fuera más que una simple, inofensiva coincidencia?», susurró.

Su madre apareció al otro lado del patio, cargando un bulto. Bejarano le ayudó a colgar la ropa húmeda en las tendederas. El cielo invernal presagiaba lluvia.

Aquel 22 de marzo, cuatro pacientes en franca recuperación murieron alrededor de la medianoche. Bejarano no lo supo, porque estaba operando un hematoma epidural a una anciana atropellada por un vehículo. Cuando estuvo seguro de que el coágulo había sido extraído, ordenó otra tomografía para verificar que el cerebro se había expandido hasta ocupar el lugar donde se alojara el hematoma. Entonces retiró la cánula y suturó la herida. Se aseguró de que llevaran a la paciente a la sala de cuidados intensivos. Después se despojó de la bata, se lavó lo mejor que pudo con una ínfima pastilla de jabón y emprendió el camino a casa.

Era viernes de Dolores. El Circuito Norte estaba desierto y la luna en el cielo era un disco partido a la mitad. Las farolas del alumbrado público proyectaban una luz amarillenta sobre las viviendas de mampostería con techos de madera y tejas y magnánimos aleros para resguardar a los transeúntes del castigo del sol. Mirando las fachadas de ventanas enrejadas y grandes puertas, experimentó un confuso sentimiento de cariño por la ciudad donde había nacido treinta años antes. Era la octava villa fundada por los españoles en la Isla, aunque Enríquez había sugerido que podría ser la tercera más antigua, solo antecedida por Baracoa y Santiago de Cuba. ¿Qué otra ciudad podía jactarse de tener dos iglesias en la misma plaza? ¿O una escultura de la virgen María embarazada, que, según le había asegurado el mismo Enríquez, era única en el mundo? 1

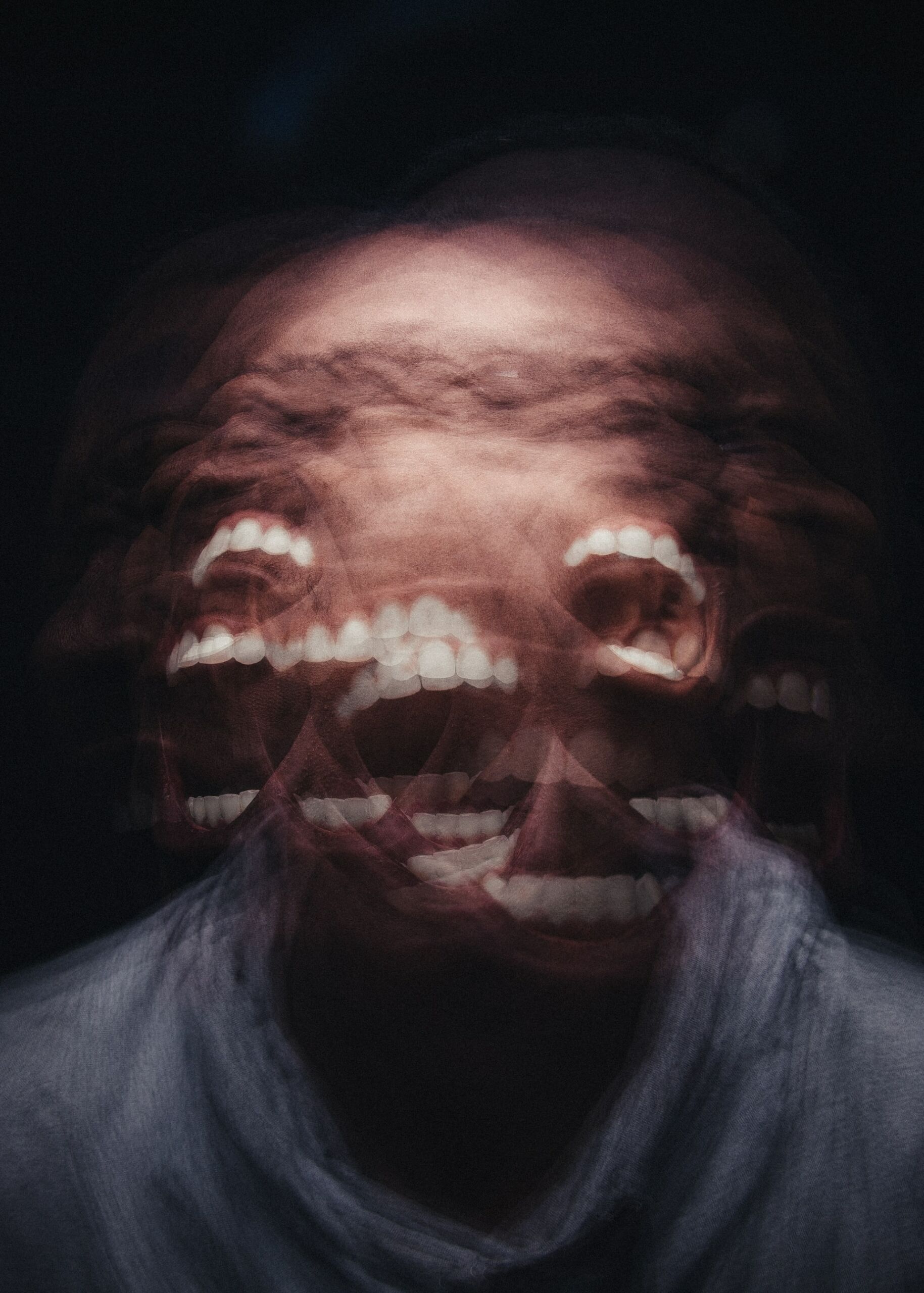

El espectro lo esperaba en la esquina de Ruiz Quintana y José Peña. Primero fue una imagen borrosa y un gemido suave que le llegó con la brisa que agitaba las hojas de los flamboyanes. Después, cuando se acercó, el susurro se convirtió en un alarido de dolor. En lugar de correr o gritar, Pedro Bejarano quedó inmóvil, contemplando la mujer de piel cenicienta envuelta en la bata ensangrentada, las manos largas y huesudas sosteniendo la cabeza de largos cabellos y espantosos ojos negros. Ella no era de este mundo y sin embargo estaba allí, de cuerpo presente, incapaz de descansar en paz, encolerizada por su trágico destino, queriendo vengarse del hombre que le tronchó la vida.

Fueron apenas unos instantes. Bejarano la escuchó pronunciar su nombre y cerró los ojos para intentar una plegaria. No pudo, nunca había aprendido a rezar. Cuando se atrevió a abrir los ojos, la figura se había esfumado. Todavía escuchó, alejándose, el gemido desconsolado y olfateó en la atmósfera brumosa el fétido y dulzón aroma de los cuerpos en descomposición.

Entró en su casa gritando. Al principio, ni sus padres ni Yolanda entendieron lo que quería decirles con sus balbuceos incoherentes. Después sacaron en limpio que había visto a una mujer sin cabeza. Todos los intentos por tranquilizarlo fueron inútiles. Hasta que, preocupados por sus temblores y alaridos, llamaron a un vecino, condiscípulo de su hijo. Este le observó un largo rato, sin saber qué hacer ante la súbita rigidez muscular y la pérdida de sensibilidad del cuerpo. Por fin, dudando si era lo indicado, le inyectó un anticonvulsivo.

—Esto le va a calmar la ansiedad y la tensión nerviosa —aseguró—. Si sigue así, llévenlo mañana al hospital para que le hagan un chequeo.

Hace meses que el cirujano Pedro Bejarano está ingresado en el hospital psiquiátrico de la provincia. Los psiquiatras, después de muchos exámenes y discusiones, le diagnosticaron esquizofrenia.

Al principio, cuando Bejarano afirmaba haber visto a una mujer sin cabeza, los psiquiatras le aseguraban que escuchar una voz que nadie más podía escuchar, o ver una imagen que no era real, era un clásico ejemplo de alucinación auditiva y visual. Bejarano rechazaba que fuera una alucinación.

—Me llamó por mi nombre —rezongaba.

Cuando se cansaba de protestar, apelaba a los gritos. Entonces, unos enfermeros le ponían una camisa de fuerza y lo encerraban en una celda acolchada.

La primera vez que fueron a visitarlo, un psiquiatra muy distinguido explicó a los atribulados padres y a la joven esposa que las alucinaciones eran sensaciones que parecían reales, pero eran creadas por la mente y podían afectar los cinco sentidos. «Le vamos a poner un tratamiento para ver cómo reacciona», los animó.

El tratamiento no le mejoró. Ni otros tratamientos. Con el paso de los días, Bejarano se encerraba más y más en su mundo. El padre movilizó todas sus relaciones para asegurarse de que le atendían como era debido. La madre le visitaba cada sábado y le llevaba las golosinas que el médico comía con gusto antes de enfermarse. Ahora Bejarano las desechaba, inapetente, y trataba a su madre con dolorosa indiferencia.

A otros alienados que se toman la molestia de escucharle, Bejarano les habla de un peligro inminente por la aparición de una mujer sin cabeza. Los enfermeros le sonríen y le prometen que tomarán medidas para contrarrestar la amenaza. En un sanatorio de chiflados siempre hay historias más truculentas.

Hace unos meses, el doctor Bejarano comenzó a encoger los labios y a jadear, girando con brusquedad la cabeza a derecha y a izquierda. «Es una señal de que su situación no está mejorando» le explicó el psiquiatra a Yolanda. Ella está pensando en el divorcio.

En el 26 de Diciembre nadie parece preocuparse por las curiosas estadísticas de mortalidad. Y el próximo viernes de Natividad se acerca.

NOTA:1. El historiador Enríquez se dejó llevar aquí por su entusiasmo. Aunque son pocas en la vastísima iconografía de la madre de Jesús, hay otras esculturas de la virgen embarazada en la colegiata de Toro, Zamora; en la fachada de la iglesia de Santa María Salomé en Santiago de Compostela; en la fechada de la Catedral de Santa María de la Asunción de Tui, Galicia. (NdE)

Manuel Quintero Pérez. Santa Clara, 1951

Manuel Quintero Pérez es ingeniero y periodista, y desde 1979 ha sido funcionario de organismos internacionales, residiendo en México, Ecuador y Suiza. Además de numerosos artículos de prensa ha publicado, entre otros, los ensayos El Papa en Cuba: la lectura (des)interesada de la prensa (Ediciones CLAI, Quito, 1998) y ¿Tribunas de la verdad? El Telégrafo en la crisis bancaria de 1999 (Oveja Perdida, Quito, 2005); es coautor de dos biografías de personalidades ecuménicas latinoamericanas; y de los libros de relatos La casa del pozo sagrado (Círculo Rojo,2017) y Tarde de Suerte (Círculo Rojo, 2018). Su novela La chica del lunar ganó el premio nacional de novela negra Fantoche 2018.