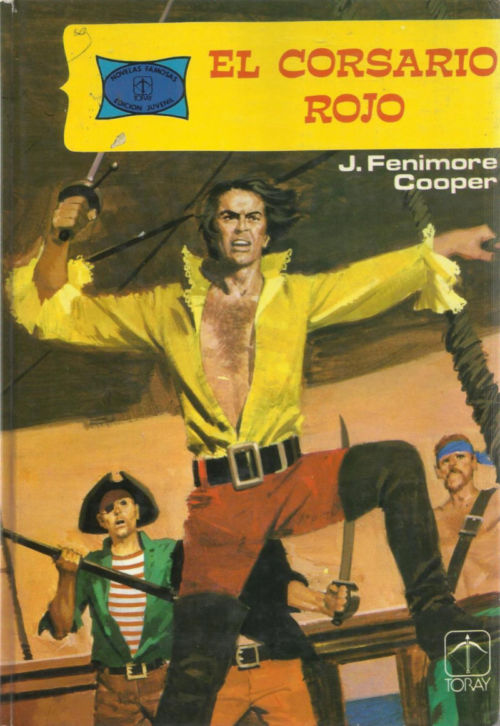

El corsario rojo

Resumen del libro: "El corsario rojo" de James Fenimore Cooper

«El Corsario Rojo», obra maestra del prolífico autor James Fenimore Cooper, se desenvuelve en el año 1759, una época tumultuosa donde la intriga y la aventura navegan a través de las aguas de Newport. La trama se despliega alrededor de un barco negrero singularmente anclado, listo para zarpar estratégicamente cuando sea necesario. Sin embargo, su verdadera misión es la observación atenta de otro navío, orquestada por el astuto filibustero conocido como el Corsario Rojo, el más cínico de las costas norteamericanas.

La historia toma un giro fascinante cuando el protagonista, Wilder, se convierte en el blanco de reclutamiento del Corsario Rojo. La trama se complica aún más cuando Wilder es infiltrado en la oficialidad de la presunta presa del corsario. El relato se desenvuelve con un ritmo magistral, manteniendo una tensión adecuada que captura la atención del lector desde las primeras páginas. Cooper demuestra un dominio excepcional en la creación y desarrollo de personajes, otorgándoles profundidad y complejidad, lo que añade capas de realismo a la trama.

La novela no se limita a ser simplemente un compendio de emocionantes aventuras marítimas; también sirve como una ventana al pasado, ofreciendo una rica descripción de la sociedad y los eventos de la época. A través de la pluma de Cooper, somos testigos del surgimiento de una literatura nacional, donde la narrativa no solo entretiene, sino que también se erige como un testimonio valioso de la historia cultural y social.

En resumen, «El Corsario Rojo» se presenta como una obra literaria cautivadora, donde la maestría narrativa de James Fenimore Cooper se fusiona con un escenario histórico vibrante. Con su ritmo envolvente, tensión palpable y personajes inolvidables, esta novela no solo satisface el deseo de aventuras, sino que también deja una marca indeleble como un testimonio literario de una era fascinante.

Capítulo primero

Gozando de las cuatro grandes ventajas de un puerto seguro y bien situado, de una dársena tranquila, de una bahía a la entrada y de una rada cómoda en la que el acceso es fácil, Newport parecía a los ojos de nuestros antepasados europeos destinado para refugiarse de las olas, y para alojar a muchos marinos robustos y experimentados. Aunque esta última predicción no ha sido totalmente desmentida por los acontecimientos, ¡qué poco ha respondido la realidad a la primera! Un gran rival ha surgido en la vecindad inmediata de este favorecido de la naturaleza, para frustrar todos los cálculos de la sagacidad comercial, y añadir una nueva prueba a todas las que atestiguan ya que la sagacidad humana no es nada más que locura.

Hay pocos pueblos de cierta importancia, en la superficie de nuestros vastos territorios, que hayan cambiado tan poco en medio siglo como Newport. Hasta que los grandes recursos del interior se desarrollaron, la bella isla y sobre la que esta ciudad está situada era elegida para retiro por los numerosos granjeros que llegaban del sur buscando un refugio contra las calores y las enfermedades de sus climas ardientes: era allí a donde iban en gran número para respirar el aire fortificante de las brisas del mar. Súbditos de un mismo gobierno, los habitantes de Carolina y de Jamaica se reunían amistosamente para comparar sus costumbres y sus constituciones respectivas, y para afirmarse recíprocamente en una ilusión común que sus descendientes en la tercera generación empiezan hoy a reconocer y a lamentar.

Estas relaciones han dejado, a la posteridad sencilla y sin experiencia de los puritanos, sus impresiones naturales con todas las consecuencias buenas o malas. Los habitantes del país ligados a estas relaciones, parte de ellas dulces y amables que distinguían tan extraordinariamente a los de las colonias inglesas del sur, llegaron a dejarse influir al mismo tiempo por esas ideas particulares sobre la distinción de las razas humanas, ideas que no forman un rasgo menos notable de su carácter. Rhode Island fue la primera de las provincias de Nueva Inglaterra en apartarse en sus costumbres y en sus opiniones de la sencillez de sus fundadores. Ella fue la que dio el primer golpe a esas formas rígidas y groseras que eran vistas antes como las compañeras necesarias de la verdadera religión, como una especie de seguridad exterior que garantizaba la salud del hombre interior, y fue ella también la que renunció primero, de forma sensible, a estos principios saludables que podrían disculpar a un extranjero todavía incluso más repugnante. Por una singular combinación de circunstancias y de disposiciones, que es sin embargo tan cierto como inexplicable, los negociantes de Newport se convirtieron al mismo tiempo en mercaderes de esclavos y gentlemen, y comenzaron la trata de esclavos precisamente en el momento en que sus costumbres se civilizaban.

Por lo demás cualquiera que fuera el estado moral de sus habitantes en 1759, la isla nunca había sido más agradable ni más alegre. Las cumbres más altas de sus montañas estaban aún coronadas de bosques tan viejos como el mundo; sus pequeños valles estaban entonces cubiertos de verde vivo del norte, y sus casas de campo sin pretensión, pero limpias y cómodas, estaban sombreadas por bosquecillos y adornadas con ricos tapices de flores. La belleza y la fertilidad de estos lugares le valieron un nombre que probablemente era mucho más expresivo de lo que se creía en estos primeros tiempos. Los habitantes del país llamaban a sus posesiones el Jardín de América, y sus huéspedes venidos de las llanuras tranquilas del sur no se opusieron a confirmar un título tan brillante.

La fecha que acabamos de nombrar era la época de una crisis del más alto interés para las posesiones británicas en este continente. Una guerra de sangre y de venganza que había comenzado con derrotas y desastres había de terminar con la victoria. Francia se veía privada de la última de sus posesiones marítimas, mientras que la inmensa región que se extendía entre la bahía de Hudson y el territorio español se sometía al poder de Inglaterra. Los habitantes de las colonias habían contribuido mucho a los éxitos de la madre patria. Las pérdidas y los ultrajes que les habían hecho padecer los insolentes prejuicios de los mandos europeos empezaban a olvidarse con la embriaguez de los tiempos. Las faltas de Braddock, la indolencia de Loudon y la incapacidad de Abercrombie habían sido reparadas por el vigor de Amherst y por el genio de Wolfe.

La historia de esta memorable lucha es conocida por todo americano. Feliz al saber que su país ha triunfado, se contenta con dejar que el glorioso resultado tome su lugar en las páginas de la historia. Ve que el imperio de su patria se cimenta sobre unas bases vastas y naturales que no tienen necesidad del apoyo de plumas venales; y, felizmente tanto para la paz de su conciencia como para la dignidad de su carácter, siente que la prosperidad de la república no debe ser comprada al precio de la degradación de las naciones vecinas.

Nuestro objeto nos conduce al período de calma que precedió a la tempestad de la revolución. En los primeros días del mes de octubre de 1759, Newport, como todas las otras ciudades de América, había experimentado al mismo tiempo la alegría y la tristeza. Los habitantes lloraban la muerte de Wolfe y celebraban su victoria: Quebec, la llave del Canadá y el último lugar de importancia que ocupaba un pueblo que había sido levantado para ver como sus enemigos naturales habían cambiado de dueños. Esta fidelidad a la corona de Inglaterra que impuso tantos sacrificios hasta la extinción de este extraño principio, estaba entonces en su mayor ardor, y probablemente no se hubiera encontrado un solo colono que no asociase hasta cierto punto su propio honor a la gloria imaginaria del jefe de la casa de Brunswick.

El día en que comienza la acción de nuestra historia había sido especialmente destinado para manifestar la postura que tomaba la gente del pueblo y sus alrededores con respecto a los triunfos de los ejércitos reales. Había sido anunciado, al igual que mil días lo fueron después, por el sonido de las campanas y por salvas de artillería, y la población se esparció muy pronto por las calles de la ciudad, con la intención muy acentuada de divertirse, que ordinariamente hace tan insípido un placer concertado de antemano. El orador del día había desplegado su elocuencia en una especie de discurso prosaico en honor de los héroes muertos.

Satisfechos por haber expresado así su fidelidad, los habitantes empezaron a dirigirse a sus casas. Los campesinos de los alrededores e incluso del continente vecino se dirigían hacia sus alejadas moradas con esta previsión económica que distingue aún a los habitantes del país incluso en el momento en que parecen dedicarse a los placeres con el máximo abandono. En una palabra, la hora de los excesos había terminado.

El ruido del martillo, del hacha y de la sierra se oía de nuevo en el pueblo. Las ventanas de más de una tienda estaban medio abiertas, como si el propietario hubiese hecho una especie de compromiso entre sus intereses y su conciencia; se podía ver a los dueños de las tres únicas posadas del pueblo sentados ante sus puertas, mirando a los campesinos que se marchaban. Algunos marineros ruidosos y desocupados, ligados a los barcos del puerto, y unos cuantos parroquianos de las tabernas, fueron sin embargo la única conquista que pudieron hacer todos sus gestos de amistad, todas sus preguntas sobre la salud de las esposas y de los hijos, e incluso las invitaciones directamente hechas algunas veces a los transeúntes de ir a beber y descansar.

Los viajeros, a lo largo de las diferentes rutas que conducían hacia el interior de la isla, se reunían en pequeños grupos, donde los resultados políticos del gran acontecimiento nacional que acababan de celebrar y la forma en que habían sido tratados por los diferentes individuos elegidos para desempeñar el primer papel en las ceremonias del día eran examinados libremente, aunque sin embargo con un gran respeto hacia la reputación otorgada a los personajes distinguidos más interesados en el asunto. En general se consideraba que el discurso, que bien podría llamarse histórico, era tan esmerado como edificante; y, en suma, aunque esta opinión encontró una contradicción moderada en casa de algunos clientes de un abogado opuesto al orador, se convenía en que jamás había salido de boca alguna un discurso más elocuente que el que aquel día se había pronunciado en presencia de ellos.

Quizá sea necesario decir algo del orador, con el fin de que un prodigio intelectual tan destacado ocupase su lugar en nuestra efímera enumeración de los grandes hombres de esta época. Él era el oráculo habitual del vecindario cuando se necesitaba que las ideas se concentrasen sobre algún gran acontecimiento, tal como el que acabamos de hablar. Su formación se consideraba con justicia, por comparación, como de las más completas y entendidas; su reputación era como la del calórico; se asegura, no sin razón, que había asombrado a más de un doctor europeo que había querido discutir con él de literatura antigua. Era un hombre que sabía sacar el mayor partido de sus dotes sobrenaturales. Tan sólo en una ocasión pudo haber disminuido una reputación adquirida de esta forma: fue al permitir que uno de sus mejores capataces se infundiese de su elocuencia, o, como decía su rival más intelectual pero menos dichoso, el otro hombre de leyes del pueblo, sufriendo que se le detenga el paso a uno de sus ensayos fugitivos. Pero incluso esta prueba, cualquiera que pudiesen ser los resultados al exterior, servía para confirmar su reputación en el país. Relucía entonces a los ojos de sus admiradores con todo el esplendor de la impresión, y era en vano que esta miserable raza de animaluchos que se alimentaban de la substancia del genio tratara de minar una reputación consagrada en la opinión de tanta parroquia. El folleto fue distribuido cuidadosamente en las provincias, comentado en las veladas, abiertamente alabado en los documentos públicos por alguna pluma homogénea, como se veía por la semejanza sorprendente del estilo; y, en fin, gracias al celo de un campesino más entusiasta o quizá más interesado que los otros, llevado a bordo del primer barco que largó velas para regresar a la querida patria, como se llamaba entonces afectuosamente a Inglaterra, en un sobre que iba dirigido nada menos que al rey de esa nación. El efecto que produjo en el espíritu rígido del alemán dogmático que ocupaba entonces el trono del Conquistador nunca fue conocido, aunque los que estaban en el secreto del envío esperasen en vano mucho tiempo la recompensa señalada que debía ser el precio de tan maravillosa producción de la inteligencia humana.

Dejando a este agraciado de la fortuna y de la naturaleza, vamos a pasar a un individuo muy diferente y que vive en otra parte del pueblo. El lugar a donde vamos a llevar al lector no es ni más ni menos que a la tienda de un sastre que no desdeñaba entrar en los más mínimos detalles de su profesión y de ser él mismo su único obrero. El humilde edificio se encontraba a poca distancia del mar, en un extremo del pueblo y en una situación tal que el propietario podía contemplar toda la belleza de la dársena interior, e incluso, por un pasaje abierto al agua entre las islas, la superficie tan apacible como un lago de la bahía de la entrada. Había un muelle pequeño y poco frecuentado ante su puerta, en tanto que un cierto aire de negligencia y la ausencia de todo ruido demostraban que este lugar no era la sede directa de la prosperidad comercial tan elogiada de Newport.

Por la tarde era como una mañana de primavera, pues la brisa rizaba la superficie de la dársena dando ese dulzor particular que caracteriza el otoño en América. El digno obrero trabajaba en su oficio, sentado sobre su banco cerca de una ventana abierta, y más satisfecho de él mismo que mucha gente a la que la fortuna ha situado entre cortinas de terciopelo y oro. En el exterior de la pequeña tienda, un campesino de gran estatura, de modales torpes, pero fuerte y bien formado, se balanceaba, con el hombro apoyado sobre una de las paredes de la tienda. Parecía como si esperase el vestido que el otro estaba haciendo, y que se propusiera adornar las gracias de su persona.

Para abreviar y quizá para satisfacer unos enormes deseos de hablar, a los que el que manejaba la aguja estaba muy dado, no pasaba mucho tiempo sin que uno no le dirigiera la palabra al otro. Como la conversación tenía relación directa con el principal protagonista de nuestra novela, nos permitiremos narrar las partes que nos parezcan más apropiadas para servir a la exposición de lo que seguirá. Diremos al lector que el que trabajaba era un viejo ya en el declive de la vida, y cuya apariencia anunciaba que, bien sea porque la suerte le hubiera sido siempre adversa, o bien porque ella le hubiese privado de sus favores, no podía apartar la pobreza de su morada a no ser con la ayuda de mucho trabajo y de una extrema frugalidad.

—Sí —dice el infatigable sastre dando una especie de suspiro que igualmente se podría tomar por la prueba del exceso de su satisfacción moral, o de la fatiga física debida a sus penosos trabajos—, sí, raramente salen de la boca del hombre palabras más bellas que las que ese señor ha pronunciado hoy. Cuando hablaba de las llanuras del padre Abraham, del humo y de los muertos de la batalla, mi querido Pardon, me ha conmovido tan profundamente que, según creo, se me podría meter en la cabeza dejar la aguja, y marchar para buscar la gloria bajo las banderas del rey.

El joven cuyo nombre de pila había sido humildemente elegido por sus padrinos para expresar sus esperanzas en el porvenir, volvió la cabeza hacia el valiente sastre con una expresión de burla en la mirada con lo que demostraba que la naturaleza no le había negado el don de la broma, aunque esta cualidad fuese reprimida por la sujeción de costumbres muy particulares y por una no menor educación.

—Influido por un hombre ambicioso, vecino Homespun —dijo—, Su Majestad ha perdido a su más valiente general.

—Sí, sí —respondió el individuo que en su juventud y en su madurez estaba tan equivocado en la elección de una situación—, es una suerte bella y agradable para el que no tiene nada más que veinticinco años. Pero para mí, la mayor parte de mis días han transcurrido, y tengo que pasar los que me quedan aquí donde me ve. ¿Qué color tiene su vestido, Pardy? Es el color más bello que he visto este otoño.

—Mi madre lo ha hecho para dar un color sólido al tejido, y le digo, vecino Homespun, que con el tiempo, no habrá en toda la isla un muchacho mejor vestido que el hijo de mi madre. Pero puesto que no puede ser general, buen hombre, puede tener al menos el consuelo de saber que no se lucha sin usted. Todos están de acuerdo en que los franceses no resistirán mucho tiempo, y que obtendremos la paz sin enemigos.

—Tanto mejor, tanto mejor, muchacho. ¡El que haya visto como yo los horrores de la guerra, dará gracias a Dios! He visto muchas cosas, has de saber que el precio debe ligarse a las dulzuras físicas de la paz.

—¿No se haría raro, buen hombre, en la nueva situación que queréis tomar?

—¡Yo! He pasado por cinco largas y sangrientas guerras, y puedo decir que a Dios gracias he salido de ellas felizmente, ya que no he recibido ni un rasguño más grande que el que podría hacerme esta aguja. ¡Sí, son cinco largas, sangrientas, y puedo decirlo, gloriosas guerras a las que he sobrevivido sano y salvo!

—Debe haber viajado mucho y caminado desde muy joven, buen hombre, para ver todas esas cosas y no sufrir ningún daño.

—¡Sí, sí, por poco que sea he sido viajero, Pardy! He ido dos veces por tierra a Boston, y he cruzado una vez el gran estrecho de Long Island para bajar a la ciudad de York. Esta última empresa es muy peligrosa vista la distancia, y sobre todo porque es preciso pasar por un lugar llamado Puerta del Infierno.

—Con frecuencia he oído hablar de ese lugar y puedo decirle también que conozco muy bien a un hombre que lo ha pasado dos veces, una para ir a York, y la otra de regreso a su casa.

…

James Fenimore Cooper. (1789-1851), el maestro literario nacido en Burlington, Nueva Jersey, tejía epopeyas de la vida pionera en la vastedad de la América del siglo XIX. Su pluma danzaba entre las páginas de ocho aventuras inmortales, donde exploraba el épico enfrentamiento entre colonos y pieles rojas. Entre sus gemas literarias destellan "Los pioneros" (1823), "El último mohicano" (1826), "La pradera" (1827), "El trampero" (1840) y "El cazador de ciervos" (1841).

Cooper, anclado en la serena Cooperstown, forjó una conexión indisoluble con la tierra que su padre, William Cooper, moldeó. Esta ciudad, un legado familiar, se convirtió en el telón de fondo donde las palabras del autor resonaban con la autenticidad de la experiencia. Su corazón, enraizado en la Iglesia episcopal, encontró eco en donaciones caritativas a la causa.

Antes de desplegar su talento literario, Cooper navegó las aguas como guardiamarina en la marina estadounidense, un capítulo que inflamaría sus historias de salitre y olas. Expulsado de Yale por su espíritu indómito, el autor buscó en el vasto océano de la experiencia humana la musa para su pluma.

"El espía" (1821), un intrigante ballet de contraespionaje enmarcado en la Guerra de Independencia, le otorgó el primer destello de reconocimiento. Sin embargo, fue en los mares donde también halló su voz literaria, tejiendo historias que resonarían en los anales de la literatura naval.

El alma de Cooper halló su resplandor definitivo en las "Leatherstocking Tales" (Historias de las medias de cuero), donde exploró la frontera y los enfrentamientos con los nativos americanos. Entre estas, "El último mohicano" destila la esencia romántica de su genio, destacándose como la obra cumbre que perdura en la memoria colectiva. James Fenimore Cooper, el artesano de la epopeya americana, dejó un legado que perdura, capturando la esencia de una era en cada palabra impresa.