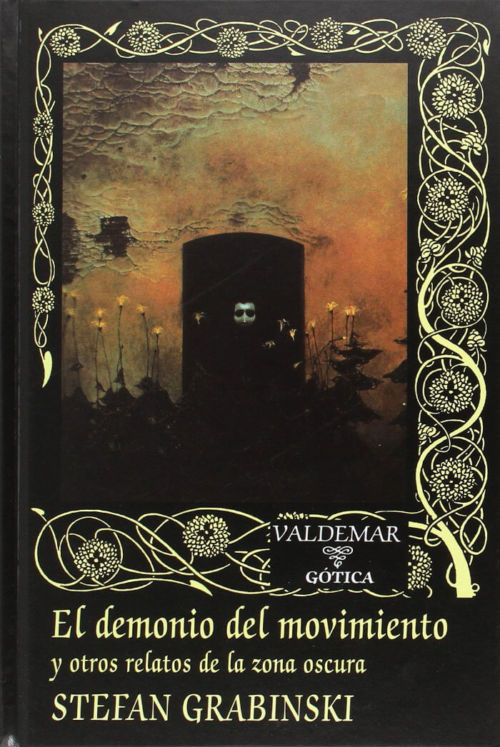

El demonio del movimiento

Resumen del libro: "El demonio del movimiento" de Stefan Grabinski

El demonio del movimiento, de Stefan Grabinski, es una obra maestra del terror fantástico que nos sumerge en el mundo del ferrocarril, un medio de transporte que el autor utiliza como metáfora de la vida, el destino y la locura. A través de diecisiete relatos, Grabinski nos presenta una visión original y perturbadora de la realidad, en la que los trenes son entidades vivas que se comunican con los viajeros, las estaciones son lugares de encuentro con lo sobrenatural y los túneles son portales a otras dimensiones.

Grabinski es un escritor maldito y de culto, considerado el Edgar Allan Poe polaco, que supo crear una atmósfera única y envolvente, llena de misterio y horror. Sus cuentos son una mezcla de fantasía, ciencia ficción y psicología, que exploran los rincones más oscuros de la mente humana. Su estilo es elegante y preciso, con un lenguaje rico y sugerente que cautiva al lector desde la primera línea.

El demonio del movimiento es un libro imprescindible para los amantes del género fantástico, que nos descubre a un autor genial y desconocido, que merece ser reconocido como uno de los grandes maestros del terror. Un libro que nos invita a subir a bordo de un tren que nos llevará a un viaje inolvidable por la zona oscura de la literatura.

El exprés Continental de París a Madrid corría con toda la fuerza de sus pistones. Ya era tarde, medianoche, el tiempo era desapacible y lluvioso. La lluvia azotaba con su látigo las ventanas vivamente iluminadas y formaba sobre el cristal lacrimosos rosarios de gotas. Bañados por el aguacero, los vagones del tren brillaban, como húmedas corazas, a la luz de las farolas del camino, escupiendo agua a chorros por sus canalones. Sus negros cuerpos lanzaban al espacio un sordo gimoteo, el confuso parloteo de las ruedas, el choque de los amortiguadores y los raíles aplastados sin piedad. En su furiosa carrera, la cadena de vagones despertaba dormidos ecos en el silencio de la noche, atraía los sonidos perdidos de los bosques, reanimaba los soñolientos estanques. Unos párpados pesados y somnolientos se levantaban, unos ojos grandes se abrían con espanto y se quedaban momentáneamente congelados de miedo. El tren avanzaba a toda velocidad en medio de un fuerte viento, en medio de un baile de otoñales hojas, arrastrando tras de sí un largo embudo de aire revuelto, de hollín y humo negro que se posaba perezosamente en su cola; el tren corría sin respiro arrojando a su paso una sangrienta estela de chispas y desechos de carbón.

En un compartimento de primera clase, estrujado entre la pared y la almohada del respaldo, echaba una cabezada un hombre de más de cuarenta años, de complexión fuerte, casi hercúleo. La amortiguada luz de la lámpara, que apenas conseguía atravesar la pantalla, iluminaba un rostro alargado, cuidadosamente afeitado, y con un gesto de obstinación alrededor de sus finos labios.

El hombre estaba solo; nadie interrumpía su soñolienta meditación. El silencio de su cerrado habitáculo solo se veía alterado por el traqueteo de las ruedas bajo el suelo y el titileo del quemador de gas. El color rojo de las almohadas de felpa impregnaba el espacio de una tonalidad sofocante, abrasante, que inducía al sueño como un narcótico. El mullido vello de la tela, blando al tacto, amortiguaba los ruidos, silenciaba el traqueteo de los raíles, cedía como una obediente ola a la presión del más mínimo peso. El compartimento parecía estar sumido en un sueño profundo: las cortinas, colgadas de unas argollas, dormitaban; las verdes redecillas, suspendidas debajo del techo, se balanceaban apáticamente. Mecido por el movimiento acompasado del vagón, el pasajero apoyó su cansada cabeza sobre la cabecera y empezó a soñar. El libro que sujetaba en las manos se deslizó por sus rodillas y cayó al suelo; sobre la cubierta, encuadernado con una piel delicada de color de azafrán oscuro, se podía leer el siguiente título: Los renglones torcidos; junto a él, estampado con un sello, el nombre de su propietario: Tadeusz Szygoń.

Pasado un rato, el hombre dormido se movió intranquilo, abrió los ojos y recorrió con la mirada el interior del compartimento. Por un momento, su cara reflejó la expresión de sorpresa y de esfuerzo de quien busca orientación, el viajero parecía no saber dónde estaba ni por qué. Pero enseguida apareció en sus labios una sonrisa de indulgente resignación; levantó su fuerte y nerviosa mano en un ademán de aceptación, el gesto contraído de sus labios dio paso a una expresión de desgana y de desdén.

Se oyeron pasos en el pasillo del vagón, alguien corrió la puerta y un revisor entró en el compartimento:

—El billete, por favor.

Szygoń no se movió, no dio señales de vida. El revisor, pensando que estaba dormido, se le acercó y le tocó el hombro:

—Perdón, señor, su billete, por favor.

El viajero echó una mirada ausente al intruso:

—¿Mi billete? —bostezó con indiferencia—. Todavía no lo tengo.

—¿Por qué no lo ha comprado en la estación?

—No lo sé.

—Tendrá que pagar una multa.

—¿Una muulta? Vale —añadió medio dormido—, la pagaré.

—¿Dónde se ha subido? ¿En París?

—No lo sé.

El revisor estaba indignado.

—¿Cómo que no lo sabe? Señor, ¿se burla usted de mí? ¿Quién si no va a saberlo?

—Da igual. Supongamos que me he subido en París.

—Y bien, ¿qué destino le pongo en el billete?

—El más lejano posible.

El revisor miró al viajero con atención:

—Como muy lejos, le puedo dar un billete a Madrid; allí puede hacer transbordo y seguir viaje en la dirección que desee.

—Me da igual —el viajero hizo con la mano un gesto de indiferencia—, con tal de seguir viajando.

—Le entregaré el billete más tarde. Primero tengo que redactarlo y calcular el precio con la multa.

—Vale, vale.

La atención de Szygoń se centró en las insignias del ferrocarril que llevaba el revisor en las solapas: dos pequeñas alas dentadas entrelazadas en un círculo. Cuando el revisor se disponía a salir con una sonrisita irónica, Szygoń cayó repentinamente en la cuenta de que ya había visto antes esa cara, el mismo gesto torcido de los labios, y en varias ocasiones además. Un impulso incontenible le hizo ponerse de pie de un salto y decirle, antes de que saliera, a modo de advertencia:

—¡Señor alado, tenga cuidado con la corriente!

—Tranquilo, señor, ahora mismo cierro la puerta.

—Tenga cuidado con la corriente —insistió, testarudo—, a veces se puede uno romper la nuca.

El revisor ya estaba en el pasillo:

—Un loco o un borracho —comentó a media voz, y se dirigió al siguiente vagón.

Szygoń se quedó solo.

Estaba pasando por una de sus famosas fases de huida. Un día cualquiera, ese hombre extraño aparecía inesperadamente a cientos de millas de distancia de su Varsovia natal, en algún lugar al otro extremo de Europa, en París, en Londres o por ejemplo en una ciudad pequeña, de tercera categoría, en Italia; asombrado, se despertaba en un hotel desconocido, que veía por primera vez en su vida. Nunca era capaz de explicarse cómo había llegado a parar en ese desconocido rincón. Cuando preguntaba por este particular, el personal del hotel observaba con una mirada curiosa, a veces irónica, a este señor alto, enfundado normalmente en un abrigo amarillo, y le informaba de lo obvio: había llegado el día anterior, en un tren de la mañana o de la tarde, había cenado y luego había pedido una habitación. En una ocasión, un botones bromista le preguntó si, por casualidad, no quería que le recordara también el nombre con el cual se había registrado. Por cierto que su maliciosa pregunta estaba completamente justificada: un hombre que no recuerda qué había hecho el día anterior puede igualmente no saber cómo se llama. En cualquier caso, había en todos los viajes improvisados de Tadeusz Szygoń un rasgo común, enigmático e inexplicable: la ausencia de un propósito, el olvido absoluto de los sucesos pasados, una extraña amnesia que lo abarcaba todo, cualquier cosa que hubiera pasado desde la partida hasta la llegada; todo ello no hacía más que poner de relieve que el fenómeno era, como mínimo, misterioso.

No hay duda de que durante el tiempo que duraba el viaje, Szygoń permanecía en un estado patológico, probablemente medio inconsciente, por lo tanto, no estaba en plenitud de sus facultades. A su vuelta de estos viajes aventureros, las cosas volvían a ser como siempre. Y como siempre, volvía a frecuentar apasionadamente los casinos, a perder dinero jugando al bridge y a hacer sus famosas apuestas en las carreras de caballos. Todo seguía su curso acostumbrado, normal, rutinario y cotidiano…

Luego, un día cualquiera, Szygoń desaparecía de nuevo sin dejar rastro…

Nunca pudieron aclararse los motivos de sus escapadas. Según algunos, habría que buscar su origen en un elemento atávico consustancial a su estirpe: al parecer, por las venas de Szygoń corría sangre gitana. Habría heredado de sus antepasados nómadas la nostalgia por una vida errante, el deseo insaciable de experiencias nuevas propio de esos reyes del camino. Un claro síntoma de ese nomadismo que se citaba a menudo era el hecho de que Szygoń nunca aguantaba más de un mes en un mismo sitio: cambiaba de casa constantemente, mudándose de un barrio a otro. Cualesquiera que fuesen los motivos que impulsaban a ese excéntrico a emprender sus románticos viajes sin propósito, lo cierto es que, cuando regresaba, no se enorgullecía de ellos. Después de cada una de estas escapadas, volvía enfadado, agotado y de mal humor. Los días siguientes los pasaba encerrado en su casa, evitando a la gente como si se sintiera avergonzado y perplejo.

Indudablemente, lo más interesante de todo era el estado de Szygoń durante esas huidas, un estado casi de absoluto automatismo dominado por elementos subconscientes.

Una fuerza oscura le arrancaba de casa, le hacía correr a la estación de ferrocarril, le empujaba al vagón; una orden imperiosa le forzaba a levantarse de la cama, a menudo en mitad de la noche, le arrastraba como a un condenado por las calles laberínticas y, apartando de su camino miles de obstáculos, le metía en un compartimento y le enviaba al gran mundo. Luego, una huida hacia delante, a ciegas, aleatoria, algunas paradas, cambiando de tren sin propósito alguno para, finalmente, hacer la última parada en alguna ciudad grande o pequeña o en un pueblo, en algún país, bajo algún cielo, sin saber muy bien por qué precisamente allí y no en cualquier otro lugar; y por último, ese despertar en un rincón nada familiar, salvajemente extraño.

Szygoń nunca volvía al mismo lugar: el tren le escupía siempre en un sitio diferente. Durante el viaje nunca se despertaba, es decir, no se daba cuenta del sinsentido de lo que estaba haciendo; sólo recobraba la plenitud de sus facultades psíquicas cuando había abandonado definitivamente el tren, y por regla general, después de un profundo y reconfortante sueño en alguna hospedería o posada al borde del camino.

En ese preciso instante, estaba en un estado parecido al trance. El tren en el que viajaba había salido de París la mañana del día anterior. ¿Se había subido a él en la capital francesa o en una estación intermedia?; lo ignoraba. Había salido de algún sitio y se dirigía a algún otro; eso es todo lo que podía decir…

Se acomodó sobre las almohadas, estiró las piernas y encendió un cigarro. Tuvo una sensación de desagrado, de repugnancia casi. Experimentaba sensaciones similares siempre que veía a un revisor o a cualquier ferroviario en general. Los ferroviarios simbolizaban el error y la carencia, personificaban las imperfecciones que él detectaba en el sistema y el tráfico ferroviarios. Szygoń consideraba que realizaba sus extraordinarios viajes bajo la influencia de fuerzas cósmicas y elementales, para las que un viaje en tren era un juego de niños limitado por las condiciones del terreno y las características de la Tierra. Era consciente de que si no fuera por la triste circunstancia de que estaba encadenado a la Tierra y a sus leyes, sus periplos, liberados de los patrones y métodos convencionales, habrían adoptado una forma incomparablemente más exuberante y maravillosa.

Y era precisamente el tren, el ferrocarril y sus funcionarios los que encarnaban, para él, la rigidez, el círculo vicioso del que él, un hombre, un pobre hijo de la Tierra, intentaba escaparse en vano.

Por esa razón despreciaba a esos hombres, a veces incluso les odiaba. Su aversión hacia «esos lacayos de la ley de libertad de movimiento», como solía llamarles sarcásticamente, crecía a medida que repetía sus huidas fantásticas, que le avergonzaban no tanto por su falta de finalidad como por lo lastimoso de la escala en la que estaban concebidas.

Este sentimiento de desprecio se veía avivado por los pequeños incidentes y desavenencias con las autoridades ferroviarias que eran inevitables dado el estado anormal del viajero. En ciertas líneas los empleados parecían conocerle bien, a veces hasta detectaba una sonrisa irónica en un mozo de equipajes, en un revisor o en un empleado de tráfico.

En ese instante, el revisor de su vagón le resultaba muy familiar; esa cara chupada, con marcas de viruela, que se había iluminado con una sonrisa burlona al verle, había pasado delante de sus distraídos y ausentes ojos más de una vez. Al menos, eso es lo que él creía.

Pero si algo molestaba a Szygoń eran los avisos en las estaciones, la publicidad y los uniformes de los ferroviarios. ¡Qué ridículo resultaba el pathos de las alegorías del movimiento que colgaban en las paredes de las salas de espera, qué pretenciosos resultaban esos amplios gestos de esos pequeños genios de la velocidad!

Pero lo que le resultaba más cómico eran las ruedas aladas en los gorros y en las solapas de los funcionarios. ¡Qué brío! ¡Qué fantasía! Al ver esas insignias, le entraron más de una vez unas ganas locas de arrancárselas y sustituirlas por la imagen de un perro persiguiendo su propia cola…

El cigarro ardía despacio llenando el habitáculo de nubecitas de humo grisáceo. Poco a poco, los dedos que lo sujetaban empezaron a relajarse y el perfumado Trabuco cayó bajo el asiento soltando un haz de diminutas chispas: el fumador se quedó dormido…

Una nueva carga de vapor caliente susurró suavemente en la tubería bajo los pies del viajero e inundó el coupé de un calor agradable y hogareño. Un mosquito, tardío para la estación, zumbó una sutil melodía, dio un par de vueltas nerviosas y se escondió en un rincón oscuro entre los pliegues de felpa. Y de nuevo, solo el silencioso titileo del quemador de gas y el traqueteo rítmico de las ruedas…

Szygoń se despertó. Se frotó la frente, cambió de postura y echó un vistazo al compartimento. Para su desagradable sorpresa descubrió que no estaba solo: tenía un compañero de viaje. Enfrente de él, repantigado sobre las almohadas, un funcionario del ferrocarril se fumaba un cigarrillo, echándole el humo con total desfachatez. Bajo la chaquetilla del uniforme, negligentemente desabrochada, asomaba un chaleco de terciopelo igual al de un jefe de estación con quien Szygoń había tenido una terrible disputa en una ocasión. Bajo el rígido cuello con tres estrellas y un par de ruedas aladas, un pañuelo rojo como la sangre envolvía su cuello, igual al del revisor insolente que le había irritado antes con su sonrisita.

«¡Qué demonios es esto!», pensó observando con detenimiento la fisionomía del intruso. «¡Si es la cara repugnante del revisor! Las mismas mejillas hundidas de hambriento, las mismas marcas de viruela. Pero ¿de dónde habrá sacado ese uniforme de jefe de estación y ese rango?»

Mientras tanto, el intruso pareció darse cuenta del interés que había despertado en su compañero de viaje; expulsó un cono de humo y después de sacudirse ligeramente las cenizas de la manga, acercó la mano a la visera de su gorro y saludó a Szygoń ofreciéndole una dulce sonrisa:

—¡Buenas tardes!

—Buenas tardes —respondió Szygoń, secamente.

—¿Viene usted de muy lejos?

—En este momento no estoy de humor para las relaciones sociales. Normalmente me gusta viajar en silencio. Por esa razón, suelo coger un compartimento solitario y pago por ello una buena propina.

Sin desanimarse por la seca respuesta, el ferroviario sonrió agradablemente y prosiguió con una tranquilidad imperturbable:

—No hay problema. Le irá cogiendo gusto, a la conversación. Es cuestión de costumbre y práctica. Ya se sabe, la soledad es un mal compañero. El hombre es un animal social, zoon politikon, ¿no es cierto?

—Si se considera usted un animal, no tengo nada que objetar. Yo solo soy un hombre.

…

Stefan Grabinski. Escritor maldito y de culto, considerado el Edgar Allan Poe polaco, nació cerca de Lwów, actual Ucrania, en 1887. Desde su juventud se vio afectado por una tuberculosis hereditaria que marcó el resto de su vida. Estudió filología y literatura polaca y ejerció de profesor de escuela. En 1918 publicó su primer libro de cuentos y al año siguiente aparece «El demonio del movimiento» (Demon ruchu), su libro de más éxito, una serie de relatos en los que el tren se convierte en escenario de lo fantástico. Grabinski publicaría a lo largo de su vida otras cuatro colecciones de cuentos, antes de morir pobre y enfermo en 1936, dejando tras de sí una obra incomprendida y extraña, que el tiempo se encargará de poner en su lugar.