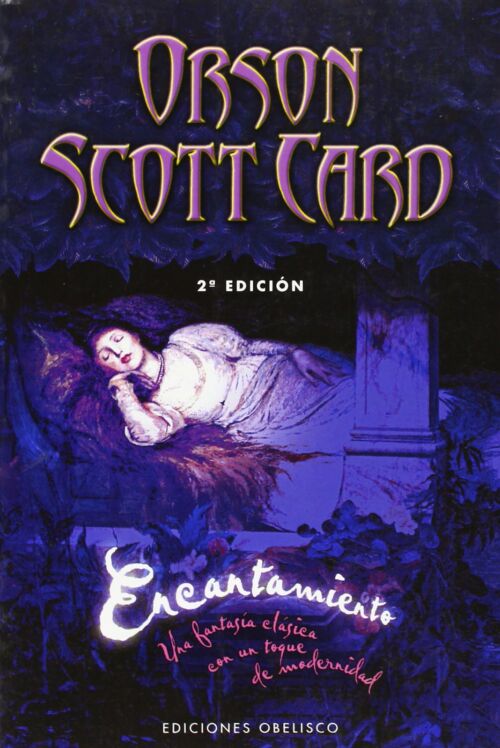

Encantamiento

Resumen del libro: "Encantamiento" de Orson Scott Card

En el momento en que Iván se encontró en un claro de un denso bosque de los Cárpatos, su vida cambió para siempre. Sobre un pedestal rodeado de hojas caídas, la bella princesa Katerina yacía tan quieta que parecía muerta. Pero bajo el follaje, se movía una maligna presencia que hizo que, a sus diez añitos, Iván saliese corriendo a casa de su primo Marek.

Años después, Iván se encuentra en América preparando su doctorado y a las puertas del matrimonio. Sin embargo, no puede olvidar aquel lejano día en el bosque ni convencerse a sí mismo de que sólo se trató de la fantasía de un niño asustado.

Devuelto compulsivamente a la tierra que le vio nacer, Iván se encuentra con que aquel claro del bosque está exactamente igual a como él lo había dejado cuando todavía era un niño. Pero estas vez no echó a correr. Esta vez Iván despierta a la bella con un beso… y se adentra en un mundo que se había desvanecido hacía mil años.

1

Hojas

Tengo diez años y durante toda mi vida me venís llamando Vanya. Mi nombre, en todos los documentos escolares y del gobierno, aparece como Iván Petrovich Smetski, y ahora venís con que como de verdad me llamo es Itzak Shlomo. ¿Es que soy un espía judío o qué?

El padre de Vanya escuchaba a su hijo en silencio, con una cara curtida, impasible y tan carente de expresión como un pergamino. Su mujer, que sobrevolaba la conversación en vez de participar en ella, parecía tener dificultades en no esbozar una sonrisa. ¿Divertida? Y, si así fuera, ¿de qué? ¿De Vanya? ¿Del repentino descubrimiento por parte de su marido de su intenso compromiso con el judaísmo?

Fuese la que fuera la causa de su casi-sonrisa, a Vanya no le hacía gracia alguna parecer ridículo. Incluso a los diez años, la dignidad era importante para él. Se calmó y se puso a hablar en un tono más comedido.

—Comemos cerdo —indicó—. Rak. Caviar.

—Creo que los judíos pueden comer caviar —señaló su madre, intentando ayudar.

—Les oigo cómo cuchichean. Me llaman zhid y me dicen que sólo quieren correr con rusos. Ni me dejan correr con ellos —dijo Vayna—. Siempre he sido el más rápido, el mejor saltador de vallas, y ayer ni siquiera me permitieron tomar los tiempos. ¡Y eso que el cronómetro es mío!

—La verdad es que es mío —dijo Padre.

—El director no me deja que me siente en clase con los demás chicos porque no soy ruso ni ucraniano. Soy un extranjero desleal, un judío. Pues, si lo soy, ¿por qué no sé hablar hebreo? Si me lo cambiasteis todo, ¿por qué no cambiasteis también eso?

Padre elevó los ojos al techo.

—¿Qué miras, Padre? ¿Rezas? Cada vez que, durante todos estos años, hablaba demasiado, mirabas al techo. ¿Qué hacías, hablar con Dios?

Padre le devolvió la mirada. Sus ojos eran densos. Los ojos de un sabio, ojerosos y blandos de mirar a través de lentes miles de hectáreas de palabras impresas.

—Te he oído —repuso el padre—. He estado escuchando a un niño de diez años que se cree muy brillante, que no hace más que quejarse y que no muestra respeto ni confianza algunos por su padre. Todo lo he hecho por ti.

—Y por Dios —añadió Madre.

¿Trataba de ser irónica? Vanya jamás había podido imaginarse demasiado bien a su madre.

—Lo hice por tu bien —continuó Padre—. ¿Te crees que lo hice por mí? Mi trabajo está aquí, en Rusia, con los manuscritos antiguos. Lo que necesito de otros países me lo envían aquí por el respeto al que me he hecho acreedor. Me gano bien la vida.

—La ganabas —dijo Madre.

A Vanya se le ocurrió en aquel momento que, si no le dejaban asistir a clase, el castigo de su padre podría ser aún más terrible.

—¿Has perdido tu puesto en la universidad? —preguntó.

—Mis alumnos seguirán viniendo a verme —repuso Padre encogiendo los hombros.

—Si te encuentran —dijo Madre con aquella extraña sonrisa todavía en sus labios.

—¡Me encontrarán! ¡O, a lo mejor, no! —gritó Padre—. ¡Puede que comamos o puede que no, pero sacaremos a Vanya —a Itzak— de este país para que pueda criarse en un sitio donde lo que diga su boca, donde esa falta total de respeto hacia cualquiera que no llegue a su eminentísima altura, reciba el nombre de creatividad, inteligencia o rock and roll!

—El rock and roll es música —dijo Vanya.

—Prokofiev es música, Stravinski es música. Tchaikovski, Borodin, Rimski-Korsakov e incluso Rachmaninov son música. El rock and roll no consiste más que en unos listillos sin pizca de respeto. Tú eres rock and roll. Con todos los líos en que te metes en la escuela, nunca alcanzarás la madurez para ir a la universidad. ¿Por qué eres el único niño de Rusia que no aprende a doblar la cabeza ante el poder?

Padre había formulado esta pregunta antes al menos una docena de veces, y ésta, como siempre, Vanya sabía que su padre la hacía más con orgullo que con preocupación. A Padre le gustaba que Vanya dijese lo que pensaba, y le incitaba a ello. ¿Qué era esto de declarar judía a toda la familia y solicitar un visado a Israel?

—Decides algo sin preguntar a nadie, ¿y es culpa mía? —interrogó Vanya.

—Tenía que sacarte de aquí y hacer que crecieras en un país libre —repuso Padre.

—Israel es tierra de guerra y terrorismo —dijo Vanya—. Me harán soldado y tendré que matar palestinos y quemar sus casas.

—Nada de esa propaganda es verdad —repuso Padre—, y, además, no importa. Puedo prometerte que jamás serás soldado israelí.

Por un momento, Vanya sintió cierto desprecio hasta que le vino a la cabeza la razón por la que Padre se sentía tan seguro de que no le obligarían a enrolarse en el ejército israelí.

—Cuando salgas de Rusia no piensas ni poner los pies en Israel.

—No hables si no sabes —suspiró su padre.

Golpearon una vez en la puerta. Madre fue a ver quién era.

—Tal vez te pierdas algunas clases aquí en Rusia —dijo Padre—, y, en cuanto a esa idiotez de correr, nunca vas a ser campeón del mundo, porque eso queda para los africanos. En cambio, tu cabeza seguirá corriendo mucho después de que tus piernas comiencen a no poder ir deprisa, y habrá países en los que te valorarán.

—¿Cuáles? —demandó Vanya.

Madre acababa de dejar entrar a alguien en el piso.

—Quizás, Alemania. Tal vez, Inglaterra. A lo mejor, Canadá.

—América —susurró Vanya.

—¿Y yo qué sé? Depende de donde haya una universidad que busque a un caduco entendido en literatura eslava antigua como yo.

América. El enemigo. El rival. La tierra de los pantalones vaqueros y del rock and roll, del crimen y del capitalismo, de la pobreza y la opresión. De la esperanza y la libertad. Había todo tipo de historias acerca de América, desde las que corrían de boca en boca hasta las que emanaban de la prensa gubernamental. Era 1975, y la guerra de Vietnam había acabado hacía poquísimos años. América tenía las manos manchadas de sangre. Sin embargo, a través de toda la propaganda, de toda la rivalidad y toda la envidia, quedaba patente un mensaje: América era el país más importante del mundo, y era aquél en que Padre quería que él se educase. Ésa era la razón por la que, de repente, sólo contaban los parientes judíos de Madre; ellos y la abuela materna de Padre. Para llevárselos a América.

Durante un instante, Vanya casi llegó a entenderlo.

—Ha venido —dijo Madre, entrando en la estancia—. Está aquí.

—¿Quién? —preguntó Vanya.

Sus padres le miraron con ojos inexpresivos.

—Se les dice mohel —repuso finalmente Madre.

Entonces le explicaron lo que aquel anciano judío iba a hacerle en el pene.

Diez segundos más tarde, Vanya había bajado todas las escaleras, había salido a la calle y corría, desesperado, como si en ello le fuese la vida. No pensaba permitir que ningún hombre le agarrase su miembro y le cortase unos trozos sólo para poder subirse en un avión y volar al país de los vaqueros. Cuando volvió a casa, el mohel ya se había ido, y sus padres no le dijeron nada sobre su intempestiva huida, pero Vanya no se hizo ninguna ilusión. En su familia, el silencio jamás había significado rendición; sólo retirada táctica.

A pesar de ello, incluso sin el mohel, Vanya continuó disfrutando de correr. Aislado en la escuela, resentido en casa, alejado de los juegos con sus amigos, se echó a las calles un día tras otro, una vez detrás de otra, corriendo, esquivando, dejando tras de sí protestas y gritos de «¡A ver si vas más despacio! ¡Mira dónde pones el pie! ¡Un poco de respeto! ¡Loco!» Todo aquello era para Vanya parte de la música de la ciudad.

Correr era lo que siempre había soñado. Al no haber podido controlar nunca su propia vida, su idea de la libertad era, sencillamente, soltarse. Soñaba con encontrarse a merced del viento y con verse arrastrado de un lado a otro por el aire; con una vida de auténtico azar, sin tener que formar siempre parte de los objetivos de nadie ni de los apresurados e inconvenientes planes de su padre hacia él y de la irónica visión de la vida que tenía Madre, con sus continuas travesuras, en medio de todo lo cual uno hacía lo que debía. Lo que necesito, Madre, es lanzarme al aire como una cometa, cortar el bramante y volar libre de estorbos. Lo que necesito, Padre, es que, cuando saques de la caja las piezas de tu ajedrez viviente, me dejes dentro de ella.

¡Olvidaos de mí!

Sin embargo, después de todo, correr no podía salvarle de los planes de nadie ni aportarle libertad alguna, porque sus padres, como siempre, se tomaban sus pequeñas idiosincrasias con toda tranquilidad. De hecho, las convertían en algo que les concernía a ellos. Vanya les oyó decir a algunos de sus nuevos amigos judíos que tenían que tener paciencia con Itzak, que éste se encontraba entre dos realidades, de las que una le había sido robada, sin sentirse todavía preparado para acceder a la otra. ¿Cómo pensaban de aquellos pequeños y resbaladizos encapsulamientos de su vida?

Sólo cuando Padre se sometió al ritual masculino de obediencia, se dio cuenta Vanya de que este asunto de los judíos no era sólo para hijos. Padre intentó proseguir su trabajo rutinario, pero no pudo; aunque no dijo nada, su dolor y su vergüenza de dar muestra de él le hicieron permanecer casi en total silencio.

Madre, siempre dispuesta, no hizo ni siquiera una leve referencia a lo que el mohel le había hecho a su marido, pero Vanya detectó una ligera sonrisa burlona en su rostro cuando Padre le pidió que le trajese algo para lo que, generalmente, él mismo se hubiese levantado e ido a buscar. Se preguntó si Madre pensaba que todo este asunto de creer en Dios era algo divertido, aunque, mientras la herida de Padre cicatrizaba, y la vida volvía a lo que en aquellos días se consideraba como normal, Vanya comenzó a sospechar que, a pesar de su ironía, quien de verdad era creyente era Madre.

A lo mejor había sido creyente siempre, a pesar de untar la olorosa grasa de cerdo en su pan como cualquier rusa. El descubrimiento por parte de Padre de su judaísmo constituía parte de una estrategia de mayor amplitud. Madre, sencillamente, sabía quién dirigía el universo. Padre se obligaba a actuar como creyente. Madre no tenía duda alguna sobre la existencia de Dios; lo único que pasaba es que no se hablaba con Él. «Seis millones de judíos murieron a manos de los fascistas», dijo una vez a Padre. «¿Crees que tu sola voz en oración va a rellenar todo ese silencio? Cuando muere un niño, ¿consuelas a sus padres llevándoles un perrito para que se cuiden de él?»

Al parecer, Madre no sólo creía en la idea de Dios, sino en que se trataba del mismo Dios que había elegido a los judíos allá cuando Abrahán iba solo de un sitio para otro con su estéril esposa, pretendiendo que era su hermana en cuanto algún hombre poderoso mostraba deseos de ella.

Ésta era una de las historias favoritas de Vanya, cuando Padre insistió en que ambos estudiasen juntos la Torah, e iban al apartamento de un rabino para escucharle leer textos en hebreo y después traducirlos. En el camino de vuelta a casa, solían hablar de lo que habían oído.

—Pero esos tíos, ¿son religiosos? —preguntaba siempre Vanya—. Judá se acuesta con una prostituta en el camino, pero resulta que es su nuera, y, entonces, a Dios le parece bien…

La historia de la circuncisión de Schechem constituyó un hito crucial para Vanya. Dinah, la hija de Jacob, es violada por el príncipe de Schechem. Éste decide casarse con ella, y Jacob se muestra de acuerdo en que esto enderezará todo el entuerto, aunque los doce hermanos de Dinah se muestren más interesados en reparar el honor herido que en casar a su hermana con un hombre rico y con un trono a la vista. De modo que van y dicen al príncipe que tanto él como todos los hombres de la ciudad deberán ser circuncidados. Cuando todos los hombres están echados en el suelo, sujetando sus miembros y diciendo «Oh, oh, oh», los hijos de Jacob tiran de espada y se los cargan a todos. Al final de la historia, Vanya comunicó a su padre.

—A lo mejor dejo que me lo haga el mohel.

—¿Es que esa historia ha hecho que te quieras circuncidar? —preguntó Padre, lanzando a Vanya una mirada de profunda consternación.

Vanya se encogió de hombros.

—¿Existe alguna posibilidad de que me expliques qué lógica hay en ello? —continuó su padre.

—Lo estoy pensando, nada más —repuso Vanya.

Si hubiese podido, lo hubiera explicado. Antes de la historia, incluso se negaba a hablar de ello; después de ella, le pareció concebible, y, una vez que podía concebirlo, al poco tiempo se convirtió en inevitable.

Más tarde, mientras corría, pensaba en que quizás podía comprender por qué la historia le había hecho cambiar de opinión. La circuncisión era algo estúpido y bárbaro, aunque, tras la historia de Schechem, en la Torah, se veía que hasta el mismo Dios lo sabía. «Es una barbaridad», parecía que Dios decía, «y duele un montón, pero quiero que lo hagáis». Debilítate para que alguien venga y te mate, y tú puedas decir «Gracias. No quiero vivir más porque alguien me cortó un trozo de mis partes pudendas.»

Pero esto no podía explicárselo a su padre. De lo que sí estaba seguro era de que, mientras Dios reconociese que era algo ridículo, él podía hacerlo.

Así que, durante unos días, Vanya no fue a correr. Lo que ocurrió fue que, cuando la circuncisión hubo cicatrizado, de modo que ya podía correr, le quitaron la ciudad de sus pies. El Congreso americano había molestado al gobierno ruso al igualar el status de «nación más favorecida» de Rusia mediante el aumento de visados para judíos, por lo que, como contrapartida, los rusos habían cortado la emigración de judíos a prácticamente cero y los estaban hostigando aún más. Esto, para la familia de Vanya, tuvo consecuencias sumamente prácticas. Perdieron su piso.

Para Padre, implicó que ya no podría tener más consultas con alumnos ni más visitas de sus anteriores colegas de la universidad. Implicaba también la vergüenza de sentirse absolutamente dependiente de los demás en lo relativo a la comida y el vestido, porque no podía encontrar ningún trabajo.

—Pues haremos adobes sin paja —dijo Madre, como quien no quiere la cosa.

Vanya recordó que toda su vida Madre se la pasó haciendo comentarios tan enigmáticos como éste, sólo que, ahora que estaba leyendo «Éxodo», recordó la referencia y cayó en la cuenta: ¡su Madre era una auténtica judía! «Nos venía hablando a todos así, como si fuéramos judíos, durante toda la vida, ¡y yo, sin darme cuenta!» Por primera vez, Vanya se preguntó si todo aquello no había sido tramado por ella, sólo que era tan astuta que se las había arreglado para que Padre creyese que era obra de él, por sus razones lógicas y no relacionadas con la religión. No te hagas judío practicante porque Dios lo ordene; hazlo para que tu hijo pueda llevar una buena vida en América. ¿Podía ser tan solapada?

Durante toda una semana, acamparon en casas de varios judíos que no tenían habitación para ellos. Este tipo de vida no podía durar mucho, en parte, porque el hacinamiento no era nada cómodo, y en parte también, porque estaba clarísimo que, comparados con todos aquellos seguidores vitalicios de la Ley, Vanya y sus padres sólo daban impresión de aficionados al judaísmo. Padre y Vanya destrozaban el hebreo, luchaban por rezar las oraciones al mismo tiempo que los demás y ponían los ojos en blanco cien veces al día cuando se pronunciaban palabras o frases que para ellos carecían de sentido.

A Madre, estos problemas parecían traerle sin cuidado, porque había vivido durante un par de años con los padres de su madre, que celebraban todas las festividades, mantenían las dos cocinas, seguían las oraciones y respetaban la diferenciación de hombres y mujeres. Sin embargo, Vanya también se dio cuenta de que su madre parecía más divertida por la vida que se llevaba en aquellos hogares que inmersa en ella, y las mujeres daban la impresión de mantenerse más precavidas con ella que los hombres con Padre.

Al final, no fue ningún judío, sino un primo segundo (nieto del hermano del abuelo de Padre, como, a duras penas, explicaron a Vanya) quien los aceptó en su casa durante la posible larga espera hasta la obtención de un visado de salida. El primo Marek tenía una granja lechera en las estribaciones de los Cárpatos, en una zona que había pertenecido a Polonia durante las guerras y que, por ello, había logrado esquivar la salvaje colectivización de los propietarios de granjas de Ucrania. Dado que estas tierras se encontraban lejos, carecían de importancia estratégica y contaban con escasísima población, el comunismo en ellas era más bien decorativo. Desde un prisma técnico, el rebaño de vacas lecheras del primo Marek no era sino una parte del que pertenecía a la extensísima cooperativa lechera, aunque, en la práctica real, las vacas eran suyas y podía criarlas y ocuparse de ellas como le viniera en gana. Buena parte de la leche y el queso que producía no llegaba jamás a incorporarse al sistema de distribución de productos lácteos regentado por el estado, sino que era intercambiada aquí y allá por artículos y servicios y, de vez en cuando, por divisas occidentales fuertes. El primo Marek contaba con el espacio, la independencia y los alimentos sobrantes para recoger a unos cuantos desventurados primos decididos a hacerse judíos para así largarse a Occidente.

—La vida del campo te sentará bien, Vanya —dijo Padre, aunque la amarga expresión de su rostro sugiriese que todavía no había logrado localizar alguna razón por la que la vida rural le sentase bien a él mismo. Lo que el primo Marek no tenía era una universidad a menos de tres horas de distancia. Si Padre quería dar conferencias, tendría que encontrar algún tema interesante para las vacas.

Sin embargo, en lo relativo a Vanya, Padre había acertado. La vida en el campo le sentaba bien. Las tareas eran duras, porque, aunque el primo Marek tenía buen carácter, esperaba que todos los que viviesen en la granja trabajaran todos los días y trabajaran bien. Sin embargo, Vanya se acostumbró con rapidez a desempeñar sus trabajos, sin mencionar a la cocina rural, a la leche entera y al más basto, harinoso y crujiente pan que elaboraban en esta parte de Ucrania. La granja no estaba mal, aunque lo que más le gustó fue lo que se encontraba más allá de ella, porque, en este remanso de paz, sobrevivían aún algunos de los restos de los bosques más antiguos de Europa.

—Esto es la rodina, nuestra tierra original —le dijo Padre—, en que los antiguos eslavos se refugiaban cuando pasaron los godos y los hunos. Cuando se marcharon, nos desplegamos por estas praderas y dejamos las colinas a los lobos y a los osos.

«Nuestra tierra.» Padre seguía pensando como ruso; no como judío.

¿Y qué le importaba a Vanya, a su edad, la Rusia auténtica? Todo lo que sabía era que las carreteras rurales nunca llevaban tráfico, y que crecía la hierba donde las ruedas no habían pasado; y que los árboles eran enormes y viejísimos en las precipitadas grietas de los montes, donde nadie se había molestado en irlos a talar; y donde el canto de los pájaros no tenía que luchar para hacerse oír contra las bocinas y rugidos de los coches. Alguien había vertido un cubo de estrellas en el cielo, y, cuando no había luna, estaba tan oscuro que uno podía pegarse un trompazo contra la pared intentando encontrar la puerta de la casa. En realidad, no era un paisaje demasiado salvaje, aunque, para Vanya, un chico de ciudad, constituía un lugar mágico y lleno de sueños, como los cuadros de Shishkin. Casi esperaba encontrarse con oseznos entre las ramas de los árboles.

Éste era el lugar donde ocurrían todos los cuentos de hadas de su niñez: la tierra del príncipe Iván, del lobo gris, del pájaro de fuego, de Koshchei el Inmortal, de Mikola Mozhaiski, de la bruja Baba Yaga. Además, al llegar aquí al mismo tiempo que empezaba sus primeras lecturas de la Torah, también se imaginó los vagabundeos de Abrahán y de Jacob y los hijos de Israel en estas verdes tierras. Sabía que era completamente absurdo, porque Palestina era calurosa y seca, y el Sinaí no era sino roca y arena. Pero, ¿por qué no podía imaginarse cómo los hijos de Jacob bajaban de pastorear por aquellas colinas para mostrar a su padre la túnica multicolor ensangrentada? ¿No fue desde estas montañas desde donde Abrahán descendió de manera arrolladora para atacar a las ciudades de la llanura?

Tampoco podía volar aquí, pero sí podía correr hasta encontrarse tan agotado y mareado que parecía que acababa de hacerlo. Después, se fue mostrando más atrevido y comenzó a abandonar los caminos y pistas en busca de las más perdidas y antiguas zonas del bosque. Podía pasarse las horas enteras explorando, y Madre comenzó a sentirse preocupada.

—Cáete por cualquier cuesta, rómpete una pierna sin que nadie sepa dónde estás y muérete por ahí, solo. ¿Verdad que es eso lo que pretendes?

Sin embargo, Padre y Madre ya debían haberlo discutido y decidido confiar en su sensatez y, también algo, en la protección de Dios, porque continuaron dejándole vagar a su entera libertad. Tal vez contasen simplemente con que llegase el visado y le pudiesen llevar a alguna ciudad americana en la que tuviesen un apartamento en el que ocultarse de todos los gángsters, balazos y disturbios de negros de que siempre habían oído hablar.

Si el visado hubiese llegado un día antes, Vanya no hubiese hallado jamás el calvero, el lago de hojas.

…

Orson Scott Card. Escritor americano, es conocido por sus novelas de ciencia ficción, con las que ha logrado grandes éxitos como El juego de Ender o La voz de los muertos. Card estudió en la Universidad de Utah y profesa la religión mormona, debido a lo cual vivió dos años en Brasil como parte de su formación. La iglesia fue importante en los inicios literarios de Card ya que fue en la revista mormona Ensign donde publicó sus primeros trabajos en 1977.

El salto a la ciencia ficción llegó con El juego de Ender, que pasó de novela corta a novela en 1977 y con la que consiguió el premio más prestigioso del género, el Hugo, algo que también conseguiría con su continuación, La voz de los muertos.

A partir de ese momento, la prolífica carrera de Card se dispara con varias continuaciones de Ender y la creación de las sagas de Alvin Maker o La saga del retorno. Además, Card se ha dedicado a dar clases de Escritura Creativa, con la intención de aplicar nuevas técnicas de enseñanza.

A lo largo de su carrera, Card, además de varios Premios Hugo, ha sido merecedor de galardones como el Nébula, el John W. Campbell o el Locus.