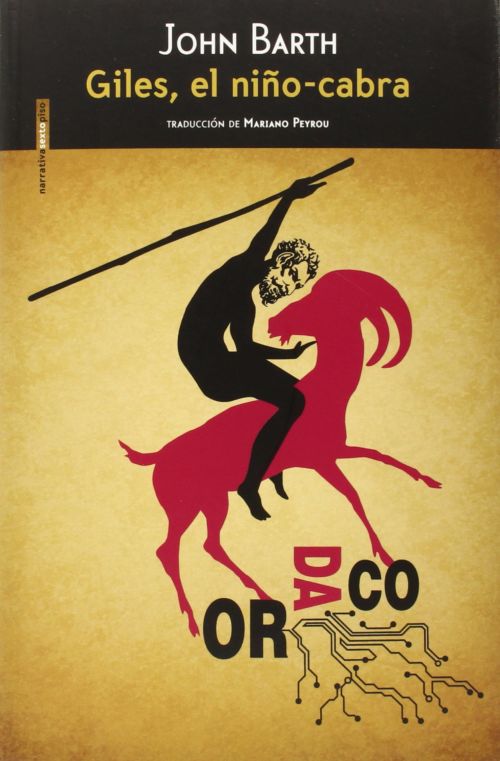

Giles, el niño-cabra

Resumen del libro: "Giles, el niño-cabra" de John Barth

Giles, el niño-cabra, traducida por primera vez al español, es, junto a «El plantador de tabaco», el otro ocho mil novelesco de John Barth y, para muchos, la mejor obra del autor. Concebida como una parodia del Ur-mito (inspirada en los trabajos de Otto Rank y Joseph Campbell) y una alegoría de la guerra fría en clave de novela de campus (Barth pasó gran parte de su vida en los pasillos de la universidad), «Giles, el niño-cabra» es una prodigiosa locura llena de humor, sabiduría y desencanto, un texto complejo y carnavalesco, ambicioso y divertido, donde lo mitológico, lo teológico, lo político, lo académico y lo caprino se (con)funden, también en el léxico. Así, el universo es una Universidad; el Juicio Final, el temido Examen Final que hay que Aprobar; y Giles, un joven criado entre cabras, el héroe destinado a convertirse en Gran Maestro o líder espiritual de la Facultad de New Tammany (trasunto de los EE. UU.) y del Campus Occidental, el único capaz de penetrar en el interior del ORDACO, un intrincado y monstruoso sistema que puede simular cualquier actividad humana (cálculo, impulso sexual, emociones…), y desprogramarlo. ¿Lo logrará? Carrera mesiánica en pos de la salvación y de las respuestas últimas, sátira que reescribe y amalgama el Nuevo Testamento, los mitos grecolatinos y mil cosas más, «Giles, el niño-cabra» fue publicada en 1966, el mismo año que vio la luz «La subasta del lote 49» de Pynchon, y es todo un referente de la literatura posmoderna estadounidense.

PRÓLOGO

Al volver la vista sobre ese período, podemos pensar que los años sesenta, en Norteamérica, comenzaron el 22 de noviembre de 1963 con el asesinato del presidente John F. Kennedy y concluyeron en el Yom Kippur de 1973, con el ataque de Egipto a Israel y el consecuente embargo de petróleo por parte de los países árabes. Si aceptamos esta definición, Giles, el niño-cabra —escrito entre 1960 y 1966 y publicado por primera vez en 1966— tiene un pie en los cincuenta y otro en los sesenta, como su protagonista tiene un pie en la biblioteca de «la Universidad» y otro (por lo menos) en los establos del campus destinados a las cabras.

Al finalizar los años cincuenta, la Guerra Fría estaba en un punto ciertamente helado: tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética tenían ya bombas de hidrógeno operativas, misiles balísticos intercontinentales y submarinos nucleares. El lanzamiento del Sputnik, en 1957, había sido el detonante tanto de la «carrera espacial» como del gigantismo académico norteamericano: un esfuerzo enorme por «alcanzar» a sus competidores, impulsado por una lluvia de dinero federal que fertilizaría los terrenos de la universidad a lo largo de los años sesenta. Y la crisis de los misiles en Cuba, de 1962 —otro hito razonable donde situar el cambio de década—, hizo que, para muchos, el espectro del apocalipsis se asomara a su casa, cosa que las pruebas atmosféricas del armamento termonuclear no habían provocado. Por otra parte, la nación ya estaba considerablemente implicada en el conflicto de Vietnam, el movimiento negro por los derechos civiles estaba en su apogeo, acababa de instaurarse la aviación comercial con motores a reacción y las grabadoras y los aparatos de música estéreo se habían sumado a la televisión como fuentes de entretenimiento en el hogar. El ordenador personal todavía quedaba en un futuro muy lejano, pero los grandes ordenadores centrales estaban «en su sitio», sobre todo en los florecientes campus universitarios, y el procesamiento electrónico de datos había impactado inequívocamente la conciencia colectiva. Los hippies todavía no se habían inventado, pero los beatniks eran bien conocidos, con su aura contracultural de budismo zen y drogas. En la narrativa norteamericana, el fenómeno llamado Humor Negro no sólo estaba establecido, sino que ya había recorrido una buena parte de su trayecto.

Muchos de estos elementos resuenan en la novela, metamorfoseados en los términos de una alegoría sencilla —diría que es, de un modo deliberado y programático, «de segundo de carrera»—; no se trata en absoluto de una alegoría en el sentido dantesco o kafkiano, sino sólo de una forma de hablar. También reverberan en ella algunas de las preocupaciones literarias y profesionales de su autor, que espero que no parezcan de segundo de carrera, así como unas pocas circunstancias de su historia personal.

Empecemos hablando de las primeras: en 1960 yo había concluido lo que consideraba una trilogía no muy estricta de novelas —La ópera flotante, El fin del camino y El plantador de tabaco— y sentía, sobre todo tras escribir aquella extravagante tercera obra, que había dejado algo atrás y me había mudado a un nuevo territorio narrativo. No podría haber dicho cuándo se produjo exactamente ese desplazamiento; hoy podría describirse como el paso dado por unos cuantos escritores norteamericanos del Humor Negro de los cincuenta al Fabulismo de los sesenta. Durante cuatro años, mientras escribía El plantador, me había sumergido en mayor o menor medida en los documentos, en ocasiones fantásticos, de la historia colonial de los Estados Unidos: en los orígenes de lo que llamamos «América», incluyendo los orígenes de nuestra literatura. Esta inmersión, junto a la idea de algunos críticos literarios de que la novela era una nueva orquestación del antiguo mito del héroe errante, me llevó a reexaminar dicho mito con mayor atención: los orígenes no de una cultura particular, sino de la cultura en sí misma; no de una literatura en particular, sino de la misma noción de la aventura narrativa, sobre todo de una clase de aventura que resulta trascendental y que supone un cambio tanto en el nivel vital como en el cultural.

…

John Barth. Escritor americano, estudió música y arte en la Universidad John Hopkins, donde fue profesor, además de en otros centros como Penn State, Búfalo o Boston. Autor de cuentos y novelas, Barth logró un gran éxito crítico gracias a su primera novela, La ópera flotante (1956) que llegó a ser considerada para el National Book Award.