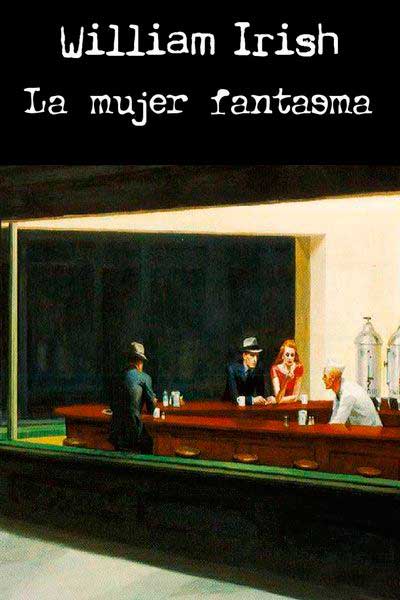

La mujer fantasma

Resumen del libro: "La mujer fantasma" de William Irish

Alguien ha estrangulado a su esposa, y él está tranquilo: tiene una perfecta coartada para silenciar a la policía. Una mujer llamativa tocada con un abigarrado sombrerito naranja le ha acompañado durante toda la noche por bares, restaurantes, teatros… pero la legión de testigos no recuerdan ni la mujer, ni el sombrero. Y cuando se evoca a un fantasma para savar el propio cuello, es necesario un milagro para que el fantasma se materialice.

1 – CIENTO CINCUENTA DIAS ANTES DE LA EJECUCIÓN

SEIS DE LA TARDE

El crepúsculo era joven, lo mismo que él. Pero la tarde sonreía y él estaba amargado. Desde lejos se podía descubrir su mirada hosca. Una de esas iras tenaces, irreprimibles, que a veces duran largas horas. En acusado contraste con cuanto le rodeaba; la única nota discordante de toda la escena.

Un atardecer de mayo, a la hora de las citas. La hora en que la mitad de la ciudad por debajo de los treinta años peina cuidadosamente sus cabellos y viste sus mejores prendas para acudir a la cita. Y la otra mitad de la ciudad, también por debajo de los treinta, ha empolvado su nariz y se ha emperifollado para acudir a la misma cita. Desde todos los puntos, ambas mitades de la ciudad se reunían. En cada rincón, en cada restaurante y bar, en las puertas de las tabernas y en los vestíbulos de los hoteles, bajo el reloj de las joyerías, y casi en todas las plazas, nadie podía decir que había sido el primero en llegar.

Y se repetía el mismo diálogo de siempre, tan viejo como las colinas:

—¡Hola! ¿Hace mucho que esperas?

—¡Estás deslumbrante! ¿Adónde vamos?

Así transcurría aquel atardecer. Al Oeste, el cielo vestía de arrebol; se hubiera dicho que estaba engalanado para la misma cita, luciendo un par de estrellas como broches de diamantes que sujetaban el traje de noche. Los letreros luminosos empezaban a centellear a lo largo de la calle, coqueteando con los transeúntes, como todo el mundo aquella noche; las bocinas de los automóviles resonaban y cada cual iba a alguna parte, pero todos con prisa. El aire no era exactamente aire, era champaña hecho aire, levemente perfumado con Coty, que se subía a la cabeza, o tal vez al corazón, de aquel a quien cogía desprevenido.

Y así avanzaba aquel rostro dolorido, desluciendo la escena. La gente le miraba caminar como a zancadas, pensando qué podía ocurrirle a aquel hombre de adusto semblante. No estaba enfermo; cualquiera que hubiese caminado a su mismo paso habría podido apreciar su vigor. No era, pues, su caso. Su vestimenta tenía ese sello inconfundible de la ropa cara. Tampoco era cuestión de edad: si pasaba de los treinta, era en meses, no en años. No habría resultado feo si hubiese permitido a sus rasgos mostrarse apacibles.

Avanzó a grandes pasos, con una particular manera de mirar por encima del hombro y su boca en triste gesto, dibujando una especie de herradura bajo su nariz. Un abrigo ligero colgaba del arco de su brazo, balanceándose al ritmo de su paso. Llevaba el sombrero muy echado hacia atrás y abollado, como si lo hubiera estrujado sin arreglarlo después. Y si sus zapatos no hacían saltar chispas del pavimento se debía, seguramente, a la circunstancia de que sus tacones eran de goma.

No había pretendido entrar donde, por fin, entró. Era posible afirmarlo por la forma brusca en que interrumpió su marcha, girando en redondo. No habría otras palabras para expresar su repentino cambio: fue como si le hubieran cazado con un lazo. Probablemente, ni siquiera se habría dado cuenta del lugar si el intermitente luminoso no hubiese brillado precisamente cuando él pasaba. Anunciaba: «Anselmo’s» en rojo geranio, y tiñó toda la acera, como si alguien hubiera derramado una botella de salsa de tomate.

Siguiendo su impulso, entró. Se encontró en una sala larga, de techo bajo, a tres o cuatro escalones por debajo del nivel de la calle. No era espaciosa, ni estaba muy concurrida en aquel momento, pero constituía un verdadero descanso para los ojos; la luz ámbar era suave y estaba dirigida hacia el techo. A lo largo de las paredes había pequeños departamentos en hilera, con mesas en el interior.

Las ignoró y fue directamente hacia la barra semicircular situada en la pared del fondo, frente a la entrada. No intentó mirar quién estaba, ni siquiera si había alguien. Arrojó su abrigo sobre el respaldo de uno de los taburetes, puso encima su sombrero y se sentó en el más próximo. Su actitud dejaba entrever que permanecería allí toda la noche. Su vista topó con una chaquetilla blanca y una voz dijo:

—Buenas noches, señor.

—Scotch —contestó él—, y un poco de agua. No maldeciré porque el agua sea escasa.

Ésta permaneció intacta después que el vaso que la acompañaba estuvo vacío. Él había visto, inconscientemente, en el momento de sentarse, un plato de pretzels o algo parecido, a su derecha. Extendió el brazo en esa dirección, sin mirar. Pero no logró alcanzar los retorcidos pretzels; sus dedos habían tropezado con la delicada piel de una mano femenina que se movía suavemente. Volvió la cabeza al mismo tiempo que apartaba su mano de la que le había precedido en el plato de pretzels.

—Lo siento —gruñó—, sírvase usted.

Cabizbajo volvió a sus pensamientos. Pero muy pronto giró de nuevo la cabeza, y siguió mirando sin cesar, aunque de una manera triste y calculada.

Lo desusado en ella era el sombrero. Se parecía a una calabaza, no sólo en la forma y tamaño, sino también en el color. Era de un anaranjado vivo, tan refulgente que casi dañaba la vista. Parecía iluminar todo el bar, como un farolito de jardín colgado muy bajo. Emergiendo exactamente del centro, tenía una pluma larga y erecta como la antena de un insecto. Ni una sola, entre mil mujeres, se habría atrevido a llevar ese color. Ella no sólo se había atrevido, sino que lo ostentaba. El resto del vestido, en el que predominaba el negro, parecía amortiguado, casi invisible bajo el faro de su sombrero. Posiblemente era, en cierto modo, el símbolo de la liberación para ella. Tal vez pensó al elegirlo: «Cuando me lo ponga, ¡cuidado conmigo!»

Mientras mordiscaba un pretzel, se hizo la distraída ante la tenaz observación de que era objeto. De pronto quedó inmóvil como señal de que se había dado cuenta de que él acababa de dejar su asiento y estaba ahora en pie, a su lado.

Ella inclinó ligeramente la cabeza en actitud de escucha, como queriendo decir: «No voy a interrumpirle si trata usted de hablarme. Si lo hago o no después, dependerá de lo que usted me diga».

—¿Tiene usted algo que hacer?

—Sí y no.

Su respuesta fue cortés, pero no alentadora. No sonrió ni se mostró accesible. Se comportó dignamente. Su identidad era desconocida, pero estaba fuera de toda duda que no se trataba de una mujerfácil.

Tampoco él tenía la apariencia de un conquistador. Siguió hablando fríamente:

—Si tiene algún compromiso, dígalo claramente. No intento molestarla.

—Usted no molesta… por ahora.

Ella supo expresar perfectamente su pensamiento: «Mi decisión está aún por tomar».

Los ojos de él se dirigieron al reloj que estaba frente a ambos.

—Mire: son exactamente las seis y diez.

Ella, a su vez miró.

—En efecto —dijo lacónicamente.

Mientras, él había sacado una cartera y extraído de uno de los compartimientos un pequeño sobre alargado. Lo abrió y sacó dos cartoncitos color rosado.

—Tengo dos localidades muy buenas en el Casino. Fila doble A, en el centro. ¿Le interesaría ir?

—No pierde usted el tiempo…

Los ojos de ella pasaron de las entradas al rostro del hombre.

—No puedo expresarme de otro modo —dijo.

Continuaba ceñudo, y su mirada apenada no se fijaba en ella, sino en las entradas.

—Si tiene algún compromiso, dígalo; así trataré de encontrar a alguien que quiera compartirlas conmigo.

Una chispa de interés asomó a los ojos de ella.

—¿Es que esas localidades han de ser utilizadas a toda costa?

—Es una cuestión de principios —respondió él.

—Esto podría considerarse como un torpe intento de entablar relación —dijo ella—. Y si no lo creo así, es porque todo esto es tan burdo, tan deslucido, que no podría ser más que lo que usted dice.

—Y no lo es —contestó el individuo, cuyo semblante tenía una expresión inexorable.

Ella giró ligeramente hacia él en su taburete, ahora próximo. Su aceptación expresaba: «Siempre he querido hacer algo parecido a esto, y es mejor que lo haga ahora. Podría no presentárseme otra ocasión en mucho tiempo, por lo menos de un modo tan auténtico».

Él la alentó:

—¿Hacemos un convenio antes de partir? Podría facilitar las cosas después, cuando termine el espectáculo.

—Depende de lo que sea.

—Seremos, simplemente, compañeros durante algunas horas. Dos personas que cenan juntas y asisten juntas a una función. Ni nombres, ni direcciones, ni referencias personales impertinentes. Sólo…

Ella agregó:

—Dos personas que asisten juntas a una función, acompañantes durante algunas horas. Me parece lógico, y, en realidad, necesario, comprensible. Por tanto, atengámonos a ello. Eso anula cualquier reparo que pudiera haber y tal vez hasta alguna mentira…

Le tendió la mano y estrechó la de él brevemente, sonriendo por primera vez. Era una sonrisa con ciertas reservas y muy poco expresiva.

Él llamó al camarero y trató de pagar lo que ambos habían consumido.

—Yo pagué lo mío antes de que usted entrara —dijo ella—. Precisamente acababa de hacerlo cuando llegó usted.

El camarero sacó un pequeño talonario del bolsillo de su chaqueta y escribió: «Un scotch 60»; arrancó la hoja y se la presentó. Advirtió que estaba numerada y que en el borde superior había impreso un «13» grande y destacado. Hizo una mueca, pagó y se volvió hacia ella. Pero su acompañante ya le había precedido, en dirección a la salida.

Una joven, que se hallaba en un reservado con su acompañante, se inclinó ligeramente hacia afuera, para mirar el llamativo sombrero que pasaba.

Ya en la calle, ella se volvió hacia él diciéndole:

—Estoy en sus manos.

…

William Irish., (Pseudónimo de Cornell George Hopley-Woolrich; Nueva York, 1903 - 1968). Escritor estadounidense. Fue considerado el heredero de F. Scott Fitzgerald. Vivió primero con su padre en México y, más tarde, con su madre en su ciudad natal. Fue en ese momento cuando publicó su primera novela, Cover charge (1925). Dos años más tarde, apareció Children of the Ritz, que fue adaptada a la gran pantalla y obtuvo un premio literario.

En estas novelas ya aparecen los rasgos que definen su obra: tramas policiales elaboradas mediante un inquietante suspense, entremezcladas con relaciones pasionales.

Constantemente agobiado por problemas personales y con una salud delicada, su éxito se apagó después de su segundo libro, y tuvo que sobrevivir gracias a la ayuda de su madre y a la publicación de innumerables relatos en revistas (1933-1940).

A partir de ese año aparecieron sus novelas de mayor éxito: La novia iba de negro (1940), publicada bajo su verdadero nombre, La noche tiene mil ojos, La sirena del Mississippi, Me casé con un muerto, La marea roja, Ángel negro, La serenata del estrangulador, La dama fantasma, Coartada negra y, sobre todo, La ventana indiscreta, que Hitchcock llevó al cine con gran éxito en 1954.