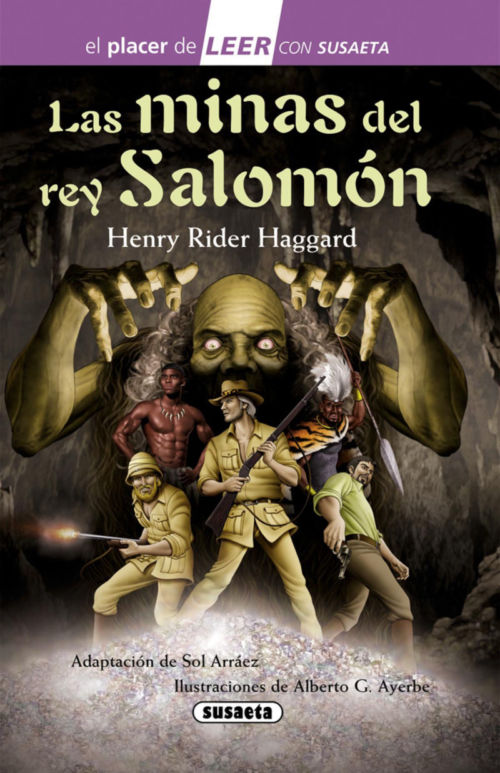

Las minas del rey Salomón

Resumen del libro: "Las minas del rey Salomón" de H. Rider Haggard

«Las Minas del Rey Salomón», una cautivadora obra escrita por el prolífico autor de aventuras y fábulas victoriano, H. Rider Haggard, en 1885, se erige como una pieza fundacional del género literario de mundos perdidos. La narrativa nos sumerge en una emocionante travesía por una región inexplorada de África, liderada por el intrépido Allan Quatermain y su grupo de valientes aventureros. La trama se desata cuando este grupo decide embarcarse en la búsqueda del hermano de uno de los exploradores, desencadenando así una serie de eventos épicos y peligrosos.

Haggard, con su pluma magistral, logra no solo tejer una historia cautivadora, sino también establecer un hito literario al ser la primera novela de ficción de aventuras ambientada en África en inglés. La obra se convierte así en una ventana a la exótica y misteriosa tierra africana, despertando la imaginación del lector con descripciones detalladas y evocadoras. La riqueza de la prosa y la habilidad del autor para crear atmósferas vibrantes hacen que el lector se sumerja de lleno en la travesía, experimentando la emoción y el peligro junto a los personajes.

El personaje principal, Allan Quatermain, emerge como un arquetipo del héroe aventurero, dotado de coraje y astucia. Su liderazgo y valentía guían a la expedición a través de los desafíos desconocidos de la selva africana, mientras el grupo enfrenta tribus hostiles, animales salvajes y misteriosas maravillas perdidas en el tiempo. La obra no solo es un testimonio del ingenio narrativo de Haggard, sino también un reflejo de la fascinación victoriana por lo desconocido y lo exótico.

En resumen, «Las Minas del Rey Salomón» no solo es una emocionante odisea de aventuras, sino también un hito literario que dejó una huella perdurable en el género de mundos perdidos. La habilidad de H. Rider Haggard para transportar al lector a lugares remotos y desconocidos, combinada con personajes vibrantes y una trama envolvente, consolida esta obra como un clásico atemporal de la literatura de aventuras.

Capítulo I

Mi encuentro con Sir Enrique Curtis

Curioso es que a mi edad —cincuenta y cinco en mi último cumpleaños— me encuentre con la pluma en la mano tratando de escribir una historia; y maravillosamente ya de lo que ésta sea cuando la haya terminado, si es que logro llegar al término de tal empresa. Muchas cosas buenas he hecho durante mi larga vida, y digo larga, porque tal vez la he comenzado demasiado joven, ganándome la existencia en las viejas colonias, desde una edad en que los otros muchachos asisten a la escuela, ora traficando, ora entregado a la caza, ya luchando, ya ocupado en los trabajos de minería, y, sin embargo, sólo hace ocho meses que hice mi fortuna. ¡Y qué fortuna!, aún ignoro a cuánto asciende; pero puedo asegurar no volvería a pasar otra vez los últimos quince o dieciséis meses de mi vida para adquirirla, aunque supiese que al final había de salir a salvo, con mi pellejo y con ella. Además, mi carácter es tímido, me disgusta la violencia y estoy completamente cansado de aventuras. Y ¿por qué voy a escribir este libro?: esto no pertenece a mi ramo, ni yo soy un literato, por más que sea muy aficionado al Viejo Testamento y a las Leyendas de Ingoldsby. Permitidme, manifieste mis razones, precisamente para ver si tengo alguna.

1. Porque sir Enrique Curtis y el Capitán Juan Good así me lo han suplicado.

2. Porque me encuentro inutilizado, aquí, en Durbán, con los dolores y molestias de mi pierna izquierda. Desde que aquel león, que Dios confunda, hizo presa en ella, estoy expuesto a tales sufrimientos y es bien pesado que ahora haya de cojear más que nunca. Es preciso que los dientes del león tengan cierta especie de veneno, y si no, ¿cómo es posible que sus heridas, una vez cicatrizadas, vuelvan a abrirse, por lo general, en la misma época del año en que fuimos mordidos? Dura cosa es que después de haber matado sesenta y cinco leones, el sexagésimo sexto os mastique una pierna como si fuera un alfeñique. Esto rompe la rutina de los sucesos, y, dejando aparte otras consideraciones, soy hombre demasiado metódico, dicho sea de paso, para que pueda agradarme.

3. Porque deseo que mi hijo Enrique, estudiante de medicina en un hospital de Londres, tenga algo que le divierta y evite sus calaveradas por una semana lo menos. El trabajo de los hospitales debe ser monótono y cansado, pues aun el descuartizar cadáveres ha de llegar a fastidiar, y como esta historia no carecerá de interés, por más que le falten otras cualidades, tal vez despertará su atención distrayéndole mientras la lea.

4. Y última. Porque voy a contar la historia más extraña que conozco, tanto más, aunque parezca ridículo afirmarlo, cuando no figura en ella mujer alguna, excepto Foulata. ¡Detengámonos! Hay otra, Gagaula, si acaso era mujer y no demonio; pero por lo menos llegaba a un siglo, y por consiguiente no era casadera, así pues, no he de contarla. De cualquier modo, puedo afirmar que no se encuentra una sola falda en toda la historia: pero creo que lo mejor es, que comencemos la jornada. Dura cosa me parece, y en realidad me siento como si uncido a un carro hubiera de tirar de él: mas «sutjes, sutjes» como dicen los boers (lo que seguro estoy no sé como se escribe), poco a poco se llega, lejos. Una pareja fuerte hará, indudablemente, el camino, a menos que esté muy flaca, pues con un buey flaco nada es posible hacer. Ahora comencemos.

Yo, el caballero Allan Quatermain, natural de Durbán, Natal, afirmo bajo juramento que así es como encabecé mi declaración ante el magistrado, respecto a la triste muerte de los pobres Khiva, y Ventvögel, pero en cierto modo no me parece ésta la manera conveniente de empezar un libro. ¿Y, por otra parte, soy yo un caballero? ¿Qué es un caballero? Yo no lo sé claramente; y eso que he tenido que manejármelas con negros, ¡negros! No, borraré esa palabra porque me disgusta. He conocido nativos que lo son, y así lo dirás tú, Enrique, hijo mío, antes que termines la lectura de este cuento, y he tropezado con blancos miserables, repletos de dinero, y apenas salidos del hogar que no son tales caballeros. En fin, de todas maneras, nací caballero, aunque mi vida entera solo ha sido de un desgraciado viajero, traficante y cazador. ¿Lo soy aún? No lo sé, tú debes juzgarlo y bien sabe el Cielo como de ello he tratado. En mis días he matado muchos hombres, pero jamás privé a un ser innecesariamente de su vida, o manchado mis manos con sangre inocente, siempre obligado por mi propia defensa. El Todopoderoso nos dio la existencia y supongo ha querido que la defendamos, a lo menos yo he obrado de acuerdo con tal idea, y espero que esto no será contra mí cuando llegue mi hora. Allá, en aquellos países, el hombre es cruel y malvado, y para un ser tan tímido como yo, he tomado parte en demasiadas matanzas. Imposible me es decir qué derechos tenía para ello; pero buenos o no, por lo menos jamás he robado, si bien es cierto que una vez engañé a un kafir quitándole un hato de ganado, y, aunque después él me hizo una mala jugada, nunca he estado tranquilo sobre el particular.

Ahora bien, hace unos dieciocho meses que por primera vez me encontré con sir Enrique Curtis y el capitán Good lo que ocurrió, como digo a continuación. Había estado cazando elefantes más allá de Bamangwato con suerte bien desgraciada; todo me salió mal en aquella expedición, atacándome, por último, la fiebre para coronar los contratiempos que había sufrido. Tan pronto como recobré la salud, regresé como pude al Campo de los Diamantes, vendí el marfil que tenía, como también mi carro y bueyes, despedí a mis cazadores y tomé el coche correo para el Cabo. Después de gastarme una semana en la ciudad de este nombre, habiendo averiguado que me cobraban más de la cuenta en el hotel, y visto todo cuanto allí hay que ver, incluyendo el Jardín Botánico, que en mi concepto puede hacer gran beneficio al país, y las nuevas casas del Parlamento, que creo no harán cosa por el estilo, determiné volver a Natal por el Dunkeld, el cual aguardaba en el dique al Edinburgh Castle, que venía de Inglaterra y debía llegar de un momento a otro. Tomé mi pasaje, me fui a bordo, y aquella misma tarde, después que los pasajeros que para Natal traía el Edinburgh Castle verificaron su trasbordo, levamos y nos hicimos a la mar.

Entre los pasajeros que vinieron a bordo, había dos que excitaron mi curiosidad. Uno de ellos, al parecer de treinta años, era el hombre de pecho más desarrollado y brazos más robustos que he conocido. Su cabello era amarillo, amarilla también su enorme barba, perfectamente marcadas sus facciones, y sus ojos grandes y grises bastante hundidos en la cabeza. Jamás he visto un tipo tan hermoso, y en cierto modo me hacía recordar al antiguo dinamarqués, sin que quiera decir por esto, sepa mucho de los antiguos dinamarqueses, aunque bien me acuerdo de uno moderno que me arrancó cuarenta pesos; pero, en cambio, tengo presente haber visto en cierta ocasión, un cuadro que representaba algunos de estos gentiles que, no temo decirlo, eran una especie de zulúes blancos. Bebían en sendos cuernos con sus largas melenas tendidas sobre la espalda; y, a medida que observaba a mi amigo, de pie, cerca de la escalera de la cámara, pensaba que si se dejara a sus cabellos crecer un poco, se echara sobre sus hombres una cota de malla y se le armase con una de aquellas enormes hachas de combate y un vaso de cuerno, podía haber servido de modelo para dicha pintura. Y, entre paréntesis, es cosa curiosa y prueba cómo la sangre se revela; averigüé más tarde que sir Enrique Curtis, porque éste es el nombre del corpulento individuo que examinaba, era de sangre dinamarquesa. También me recordaba mucho a alguien más; pero en aquel momento no podía traer a la memoria quién era.

El otro individuo, que de pie hablaba con sir Enrique, era bajo, fornido, trigueño y de corte completamente distinto. Inmediatamente sospeché era oficial de la Armada. No podré explicar la causa, pero es muy difícil desconocer a un marino de este cuerpo. He ido a muchas expediciones de caza con varios de ellos durante mi vida, y siempre han sido, sin excepción, los mejores, más bravos y agradables compañeros que he tenido; aunque algo o bastante aficionados a un lenguaje profano.

Pregunté dos páginas atrás, ¿qué es un caballero? Ahora puedo contestar: en general, lo es un oficial de la Real Armada, y digo en general, porque no hay regla sin excepción. Imagínome que el ancho mar y el soplo de sus brisas ablandan el corazón del marino y borrando de su mente toda amargura, hacen de él lo que el hombre debe ser. Pero, volviendo a mi historia, tampoco me equivoqué esta vez, había sido oficial de la Armada, teniente, a quien, a los treinta y un años de edad y diecisiete de servicio, Su Majestad daba el retiro, sólo con los honores de comandante, por la sencilla razón de que era imposible el ascenderlo. Esto es lo que deben esperar aquellos que sirven a la Reina: verse lanzados a un mundo duro y egoísta para ganarse la existencia, cuando realmente comenzaban a conocer su profesión y entraban en la primavera de la vida. Quizás a ellos no les importe, pero por lo que a mí toca, prefiero mil veces más ganarme el pan como cazador. Acaso se andará tan escaso de centavos; pero a lo menos no se reciben tantos golpes. Su nombre, que encontré en la lista de pasajeros, era Good, capitán Juan Good. Ancho de espalda, mediano de estatura, trigueño, robusto, en fin, era un tipo que no podía menos de despertar cierta curiosidad; pulcro en exceso llevaba la barba completamente rapada y un lente en el ojo derecho, que parecía haber echado raíces allí, pues carecía de cordón y sólo se lo quitaba para limpiarlo. En un principio pensé acostumbraba a dormir con él, pero más tarde, me disuadí de tal error. Cuando se retiraba a descansar lo guardaba en el bolsillo de sus pantalones, junto con sus dientes postizos, de los que tenía dos magníficas cajas, que, no siendo la mía de las mejores, más de una vez me hicieron quebrantar el décimo mandamiento. Pero estoy anticipando los sucesos.

Pronto, a poco de comenzar a balancearnos, cerró la noche trayéndonos un tiempo infernal. Sopló desde tierra una brisa desagradable, y una neblina, aún más densa que las de Escocia, hizo que todo el mundo abandonara la cubierta. En cuanto al Dunkeld, que es un buque pequeño y de fondo aplanado, navegaba en lastre y daba enormes balanceos; a menudo parecía iba a tumbarse, lo que por fortuna nunca ocurrió. Era imposible pasearse, así es que de pie, cerca de la máquina, en donde se sentía algún calor, me distraía con el péndulo, que, colgado al lado opuesto del que yo ocupaba, oscilaba perezosamente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el barco cabeceaba, marcando el ángulo de inclinación que hacía en cada tumbo.

—Ese péndulo está mal, no está debidamente equilibrado —dijo de repente una voz con cierto aire de enojo, por encima de mis hombros. Al volverme me encontré con el oficial de la Armada, que había llamado mi atención cuando los pasajeros vinieron a bordo.

—Y bien, ¿qué le obliga a usted a pensar eso? —le pregunté yo.

—Pensar eso. Yo no lo pienso. Afirmo que (a tiempo que el barco recuperaba su posición después de un balance) si el buque se hubiera balanceado realmente hasta el grado marcado por ese chisme, entonces no volvería a dar un balance más, eso es todo. Pero nada es de extrañar en estos pilotos mercantes, siempre son vergonzosamente descuidados.

Precisamente entonces la campanilla nos llamó a comer, lo que en nada me contrarió, pues es terrible cosa verse obligado a escuchar a un oficial de la Real Armada cuando toca este punto. Sólo conozco cosa peor, y esa es oír a un piloto mercante cuando expresa su cándida opinión respecto a los oficiales de la Armada.

El capitán Good y yo bajamos juntos al comedor y nos encontramos con sir Enrique Curtis que ocupaba allí ya su puesto. El capitán Good, se colocó a su lado y yo enfrente de ellos. Pronto el capitán entabló conmigo una conversación sobre cacería y mil cosas más, haciéndome muchas preguntas, que contestaba tan bien como me era dable el hacerlo. Rodando el diálogo, comenzó a hablar de los elefantes.

—Ah, caballero —exclamó un pasajero que estaba sentado cerca de mí— para eso ha dado usted con su hombre; el cazador Quatermain puede informarle respecto a elefantes, si es que hay alguien que lo pueda hacer.

…

Henry Rider Haggard.Fue un escritor inglés que se hizo famoso por sus novelas de aventuras ambientadas en lugares exóticos, especialmente África. Nació el 22 de junio de 1856 en Bradenham, Norfolk, en el seno de una familia acomodada. Estudió en el colegio de Ipswich y con tutores privados, pero no mostró mucho interés por los estudios académicos. A los 19 años, su padre lo envió a Sudáfrica como secretario del gobernador de Natal, Sir Henry Bulwer. Allí entró en contacto con la cultura y la historia africanas, que le inspirarían gran parte de su obra literaria.

En 1877 participó en la anexión británica del Transvaal, donde ocupó el cargo de registrador del Tribunal Supremo. En 1879 regresó a Inglaterra y se casó con Mary Elizabeth Jackson, con quien tuvo cuatro hijos. Publicó su primer libro, Cetywayo and His White Neighbours (1882), una historia de los acontecimientos recientes en Sudáfrica. También escribió dos novelas que no tuvieron éxito, pero que le sirvieron para perfeccionar su estilo y su técnica narrativa.

Su consagración como escritor llegó en 1885 con la publicación de Las minas del rey Salomón (King Solomon's Mines), una novela de aventuras protagonizada por el cazador Allan Quatermain, que busca un tesoro oculto en el interior de África. La novela fue un éxito de ventas y dio origen a una serie de secuelas, como Allan Quatermain (1887), Nada la lirio (1892), Marie (1912) y El hijo del elefante (1916). Otro personaje famoso creado por Haggard fue Ayesha, la reina inmortal que aparece en Ella (She: A History of Adventure) (1887) y sus continuaciones.

Además de las novelas africanas, Haggard escribió otras ambientadas en diferentes épocas y lugares históricos, como Cleopatra (1889), La hija de Montezuma (1893) y El corazón del mundo (1896). También se interesó por temas esotéricos y fantásticos, como la reencarnación, la telepatía y la magia.

Haggard fue también un granjero práctico y un defensor de la reforma agraria en el Imperio Británico. Por sus servicios al gobierno, fue nombrado caballero en 1912. Murió el 14 de mayo de 1925 en Londres. Su autobiografía, Los días de mi vida (The Days of My Life), se publicó póstumamente en 1926.

Henry Rider Haggard es considerado uno de los pioneros del género de la novela de aventuras y del subgénero de la "tierra perdida". Sus obras influyeron en autores posteriores como Rudyard Kipling, Arthur Conan Doyle, J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis.