Cábalas y amuletos

En un pueblo de guerreros

hubo una pelea de perros

le sobraba rabia al pinto

y no le faltaba al negro…

peleaban perros y dueños,

no hubo ninguno cobarde.

(Corrido mexicano)

Víctor no es diferente de todos; es apostador de cuna. Un zombi más que en el fútbol apuesta a quién gana o pierde, quién anota o no, a quién contrata tal o más cual equipo o qué jugador se irá de la plantilla al final de temporada. Su amuleto es la camiseta del Valencia que ganó hace mucho tiempo, y, antes de cada apuesta, como cábala besa el murciélago en el escudo. Víctor es virtudino, el gentilicio que adoptaron de forma arbitraria los moradores de este lugar después que dejara de ser el lleguipón del fanguero para adoptar el pomposo nombre de La Virtud con la llegada del ferrocarril en las primeras décadas del siglo. Este pueblo de campo en el que, a diferencia de sus homólogos que se diseminan a lo largo de la geografía cubana, todo gira alrededor de la pelota de lunares. La práctica del fútbol se arraigó tanto que ha tomado forma en el campeonato entre los barrios La Loma y La Charca. Cada morador de esta aldea sui géneris sigue La Liga de Las Estrellas con el oído pegado al radio portátil, o el comunitario que el cantinero pone a disposición de todos en el bar, mientras mezcla el ron con alcohol, ajo y picante. No hay casa de este rincón que no tenga menguadas las arcas por culpa de otra pasión de los pueblos muertos, las apuestas. Los pueblos de campo son como ataúdes; una vez dentro, los pobladores se van descomponiendo hasta que la carne y las entrañas se las comen los gusanos del hastío.

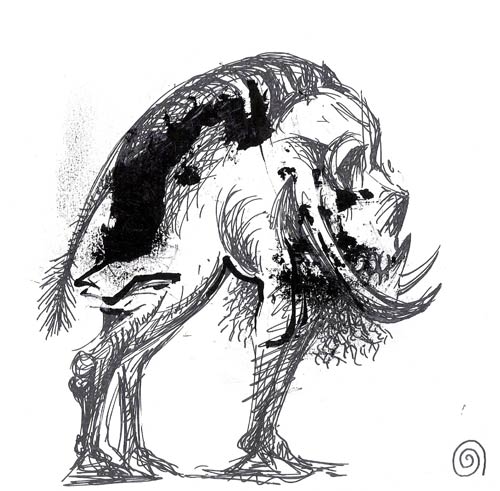

Víctor no solo juega su dinero en el fútbol; Valenciano es su otra razón de vivir. Ha invertido mucho en medicinas, tratamientos, vísceras, boniato y gomas de bicicleta para hacer de su perro una máquina de multiplicar dinero, una máquina de matar. Desde que comenzó a entrenarlo, le ha enseñado todo lo posible para que aun en los peores momentos sea capaz de revertir la pelea a su favor. La llave la valenciana ha sido su arma secreta: cuando el contrario está arriba, Valenciano esconde las manos y gira hasta que alcanza el cuello de su oponente; es un perro hecho para ganar cuando todos creen que va a perder.

En la última fecha de La Liga Española el dueño de Valenciano puso todos sus ahorros sobre la mesa del bar. El Gordo criador de perros de pelea y un forastero triplicaron la suma. Víctor no tenía para respaldar, pero aceptó. El Valencia encajó seis goles ante Madrid y a Víctor no le quedó otra.

—Te apuesto a que Valenciano descuartiza a tu mejor perro.

El Gordo expulsó una bocanada de humo y entre sonrisas le dijo:

—El yipy, los perros y treinta mil contra todo lo que tienes. Te voy a dejar más pelado que un plátano. El domingo en la finca; lleva el guayabito prieto ese que tienes por allá, que Verdugo se lo va desayunar. ¿Estamos?

El pacto quedó sellado con las botas sobre dos escupitajos y el puño derecho en el lado del corazón. En el bar, la clientela hizo silencio. El Gordo compró una botella de las más caras y compartió con todos.

—¡Manda a Jacinto esta tarde, pa que haga la lista! —dijo Víctor antes de extender la mano con el dinero dividido en dos partes. El Gordo tomó la suya, pero el forastero no aceptó. Después de terminar la cerveza sacó una medalla del bolsillo de la camisa, para comenzar a pasársela de nudillo en nudillo con habilidad de mago. Así se quedó un rato, hasta que se levantó de la mesa con alardes del pistolero Tom Mix y se acercó a Víctor. Nadie supo qué hablaron.

—Esta es la última vez que apuestas conmigo. Ese equipo tuyo es una mierda. A quién se le ocurre apostar contra Ronaldo, Zidane, Casillas, los galácticos. ¡Tú eres un comemierda! —la carcajada de criador de perros fue el aviso para que todos en el bar se rieran al unísono, todos menos Víctor.

Hoy es el día. Mientras en el estadio los pobladores de La Virtud estén atentos al partido entre La Loma y La Charca, Víctor y El Gordo verán correr la sangre de sus perros.

Por el camino del este el ronroneo de un motor de cuatro cilindros interrumpe el silencio. El Gordo se toca en la frente y a ambos lados del pecho antes de besar la medalla; por última vez comprueba el dinero que guarda en la riñonera. A su lado el chofer se las arregla para no caer en los baches. Atrás, Jacinto y Martillo sostienen la jaula. El forastero exhala el humo de un Monte Cristo y juega con la medalla.

Víctor conduce la volanta. La camiseta sudada del Valencia se le pega al cuerpo, besa el murciélago en escudo.

—El Valencia no pudo pero tú tienes que poder, si no te la arranco —el apostador clava una mirada fría en el lomo de su perro, que se ha quedado dormido con los vaivenes que provoca el camino irregular en las ruedas del transporte.

Por la vereda del norte, una fila de jinetes avanza apartando los gajos que se cruzan sobre los sombreros de paño y yarey. Unos cargan cestas de comida; otros cajas de ron, cerveza o vino. Los más poderosos apretujan los fajos de billetes en las botas de montar o en las polainas.

La finca abandonada no es más que la ruina de una casa colonial, donde los Hernández, antiguos señores y dueños de La Virtud, en su día tomaban el fresco, a la sombra del portal. Al fondo una arboleda de frutales custodia el círculo de aserrín.

Los primeros jinetes amarran las bestias en la caballeriza improvisada, pagan al custodio, también improvisado y se acomodan en las gradas rústicas según su jerarquía.

Víctor llega; a su diestra Valenciano parece una mole de músculos al que nadie se atreve a acercarse.

La algarabía anuncia la llegada de El Gordo. El Willys se detiene. Jacinto y Martillo bajan la jaula y la colocan a un costado del círculo. El extraño ocupa una de los taburetes que se reservan para los apostadores fuertes.

El coime, vestido de blanco, se sitúa en el mismo centro del ruedo y vocifera.

—¡Hoy es el día, hagan apuestas!

Sus manos sostienen dos listas: en la de El Gordo hay varios miles, el jeep y los perros de pelea; la de Víctor es más corta: la volanta, la montura nueva, el par de botines tejanos, las sortijas de oro, el reloj, la yegua mora Mulata y la camiseta.

Afuera se juega a todo: a las barajas, a la tapita, a los dados y hasta una moneda se tira al aire.

A la señal del coime, Víctor y El Gordo se aproximan al centro de la arena. Sostienen los perros por el lomo y con golpes en el pecho y la cabeza azuzan a sus respectivos campeones.

—¡Pega, Valenciano!

Víctor toma un trago largo de ron y se persigna. Besa el murciélago, que amenazante resguarda con las alas el escudo en el lado izquierdo del pecho.

De cachorro, muchísimas veces dejó a su campeón colgado de un neumático. Otras, kilómetro a kilómetro detrás de la bicicleta, hizo sus patas más fuertes. Pedaleaba uno, jadeaba el otro; sudaba el primero y la lengua del otro se estiraba como una corbata; pedaleaba uno y jadeaba el otro. Ahora Valenciano escucha las órdenes en una voz deformada por la excitación.

—¡Ahí, cabrón! ¡Dale, dale!

El perro tiene cicatrices por toda la cabeza. Una muy peculiar divide la oreja derecha en dos, desde aquel día.

—¡Si te me viras, te rajo! —lo amenazó Víctor, mientras vertía la masa de boniato hervido mezclada con bofe de res.

Pero el perro gruñía con los ojos inyectados de sangre y odio. El machete silbó en el aire y cercenó el cartílago. Dos mitades que de pronto parecían dos orejas.

—¡Maricón!

El hilillo de sangre se detuvo formando un coágulo negruzco desde el ojo hasta el cuello. El perro se escondió en su casucha por algunos días, hasta que el escozor que le provocaron los gusanos en la herida lo sacaron del escondite. Víctor solucionó todo como siempre: un poco de ungüento, comida, un par de palmadas en el lomo y listo. Valenciano se tiró patas arriba enroscado entre las piernas de su amo.

—¡Vamos, cabrón! ¡Mata, mata!

Valenciano no sabe lo que ocurre fuera del ruedo. La puja es intensa y a Víctor no le queda nada por apostar. Siempre ha envidiado al Gordo y la única forma de llegarle, aunque fuera a los tobillos, es precisamente que su perro gane hoy. Despojará al Gordo de todo: los perros, el Willys y el orgullo; aun así debe pagar la deuda al forastero, que sonríe mientras pasa de nudillo en nudillo el círculo dorado.

El dueño de Verdugo le exige más. Muy pegado al ruedo saborea un tabaco y se regodea detrás de su barriga expulsando bocanadas de humo. Se siente seguro de la victoria. Los vendedores revolotean como moscas alrededor del ring.

—¡A peso el agua! —dice aquel con un cubo y vasos plásticos.

—¡No te quedes con hambre, si yo traigo un rico fiambre! —pregona otro con una cesta de panes con lechón.

El coime y un hombre musculoso, vestido con un pantalón azul y cabello corto funden sus manos con un apretón.

—¡Yo te aviso! —le dice el que todos han visto de pareja con el jefe de sector. Luego desaparece tras los árboles.

La pelambre negra de Valenciano contrasta con la piel rayada en tonos carmelitas del oponente. Verdugo es más viejo y en lugar de su ojo derecho solo hay una fea cuenca, pero sus colmillos son navajas filosas que arremeten y cortan la piel del contrario. El negro riposta y sus mandíbulas aprietan con fuerza una pata delantera de Verdugo. En el extremo del ruedo Víctor grita y alienta.

—¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Dale, coño ese es mi perro!

Ataca como tornado, sacude la pata del oponente: derecha y rasga el pellejo; izquierda y rompe los músculos; arriba, abajo y los dientes roen el hueso. Verdugo se queja pero contraataca, empuja con su pecho y acuchilla el lomo.

—¡Voy quinientos al prieto! —dice uno en lo alto de las gradas.

—¡Van! —responde otro y se acomoda en una horqueta.

Alrededor del círculo rodeado por un muro de madera y sacos, los espectadores gritan. Las gargantas emanan el olor a ron que se mezcla con el sudor agrio de los cuerpos. En los árboles algunos miran la pelea, mientras que en la rama más alta un hombre, vestido con pantalón azul y cabello corto, vigila el camino para dar la voz de alarma. En cuanto grite “¡Pitirre!” los vendedores tomarán el camino del este; el coime se irá con el Gordo; Víctor, en la volanta, tomará el camino del norte junto con los otros jinetes. Cuando el auto blanco con ribetes azules suene la sirena ya todos estarán muy lejos.

Dentellada tras dentellada, la piel se rompe. No hay tiempo para el dolor. Las preferencias ahora se inclinan por Verdugo. Lo avala el empuje que tiene en los finales. En su última pelea, casi perdido, logró dominar a un contrario que lo superaba en músculos y juventud.

—¡Ven y juega a la tapita! ¿Dónde está la bolita? —dice alguien mientras agita las chapas con sus manos, ante la mirada de algunos apostadores, que no se dan cuenta del engaño. El que hace de pala, es el primero en “probar suerte” y “gana” un poco de dinero. Los observadores comienzan a apostar. Al final, el de las chapas compartirá el dinero con el primero que se “atrevió”.

En el ruedo los gladiadores se baten a muerte, con los ojos inyectados en sangre. Ahora Verdugo se lleva la mejor parte. Valenciano está por caer y nada más le queda dar su golpe de suerte.

El juego de barajas se interrumpe por un momento. Todos en la arboleda tienen los ojos fijos en el círculo de aserrín.

Verdugo, como tocado por la magia negra de un hechicero, sacude el lomo, desgarra el pellejo, hiere las costillas. Valenciano esconde las manos y comienza a girar hasta que sus dientes quedan a nivel del cuello de su oponente.

—¡Te cogió la valenciana! —el perro negro comienza a cobrar, hasta que los colmillos asfixian a Verdugo. Sacude arriba, abajo; derecha, izquierda y sangre. Verdugo trata de soltarse en vano. Su único ojo, ahora opaco, se esconde tras los párpados. La respiración agitada se apaga como un candil bajo la lluvia.

Los apostadores enmudecen. Unos, exaltados, se aprestan a cobrar. Otros aprovechan la confusión y se escabullen. Una paleta de madera abre despacio las mandíbulas de Valenciano, le doblan el rabo, hasta que el dolor afloja los músculos.

Víctor besa el escudo de la camiseta. Patea el cuerpo desplomado de Verdugo sin dejar de mirar al Gordo.

—¡El Valencia es una mierda, pero te cogió la valenciana! ¡A pagar, coño! ¡Venga el dinero! —exige Víctor y los sicarios del Gordo reaccionan agresivos. Víctor se lleva la mano a una de sus botas, como buscando un arma.

—¡Déjenlo! ¡La pelea fue limpia! —grita El Gordo a sus guardaespaldas. Los billetes caen uno sobre el otro, uno, dos…, diez, cuarenta… billetes estrujados, viejos, nuevos, estirados, billetes, billetes. A Víctor se le comienza a apagar la mirada. Sus ojos tropiezan con los del forastero, que está besando la medalla.

—Mañana te mando el yipy y los perros con Jacinto.

Las palabras del Gordo hacen que todos se callen. El ruedo de la finca abandonada se va quedando vacío; solo unos pocos continúan apostando a las barajas, hasta que no queda nada en los bolsillos.

Víctor desapareja el caballo, saca al perro del saco de yute y se dispone a curarle las heridas con el mismo ungüento apestoso. Luego le ofrece un plato de comida, que el animal solo huele antes de acurrucarse en un rincón. Las próximas horas servirán de muy poco. En las noches el dolor es intenso, en las mañanas el entrar y salir del dueño a veces lo despierta. Hoy la volanta trajo una caja de madera con muchos huecos en la tapa; dentro, otra parte de la apuesta. Valenciano siente su cuerpo desarmado y apenas puede incorporar la cabeza. Cierra los ojos y duerme otra vez hasta que escucha el mandato de siempre.

—¡Valenciano, toma! —apenas logra levantar la cabeza.

—¡Si no comes te mueres, cabrón! ¡Si crees que terminó estás loco! ¡Esto empieza ahora!

El perro incorpora con mucho esfuerzo sus patas delanteras, tiembla y vuelve a recostarse muy lento.

—¡Tú verás! —el amo corre hacia la casa y patea la puerta. Valenciano logra incorporarse sobre sus patas delanteras.

El portazo precede a Víctor, que vocifera, maldice y golpea el suelo con un bate. Grita de nuevo y Valenciano tiembla otra vez. Un chorro débil humedece la tierra debajo de él y cae sobre el charco de orina.

—¡Ya no sirves para nada, hijoeputa! —ruge y asesta el golpe mortal.

Víctor atiza el fuego con el sombrero de paño. Mezcla el boniato con las vísceras. Disfruta cada momento, mientras limpia con un trapo el capó del jeep y trajina aquí y allá. Perfora un neumático y lo cuelga en la horqueta de la guásima al fondo del patio. Se ducha y después del baño almuerza un poco antes de dormir una siesta.

El ruido insoportable de un claxon altera a los perros. Víctor saca el machete de la vaina, se abofetea el rostro y descorre los seguros. Recostado al marco, el extraño juega con la medalla y sonríe.

—Guarda eso. Qué caro te salieron los seis goles. ¿Por qué tú no te pasas pal Madrid? Mira, pa que tú veas que yo no soy un hijoeputa, te voy a dejar la casa y el cachorro. Ah, también te dejo eso, a lo mejor te vuelve a dar suerte —Víctor da un paso atrás para evitar que el extraño toque el murciélago en el escudo de la camiseta.

El camión y el jeep se marchan sin prisa. El Gordo dice adiós desde la ventana del copiloto, por sobre la lona que cubre las jaulas. Las aves de rapiña vuelan en círculo sobre el potrero.

Ariel Lunar. Mataguá, 1969. Narrador

Licenciado en Inglés. Ganador del Encuentro Debate Provincial de Talleres Literarios en la categoría de Cuento para Adultos en los años 2008, 2009 y 2010, así como del Premio de Cuento Fotuto (Comarcal) en el año 2010. Cábalas y amuletos es su primer libro.