El acoso

I

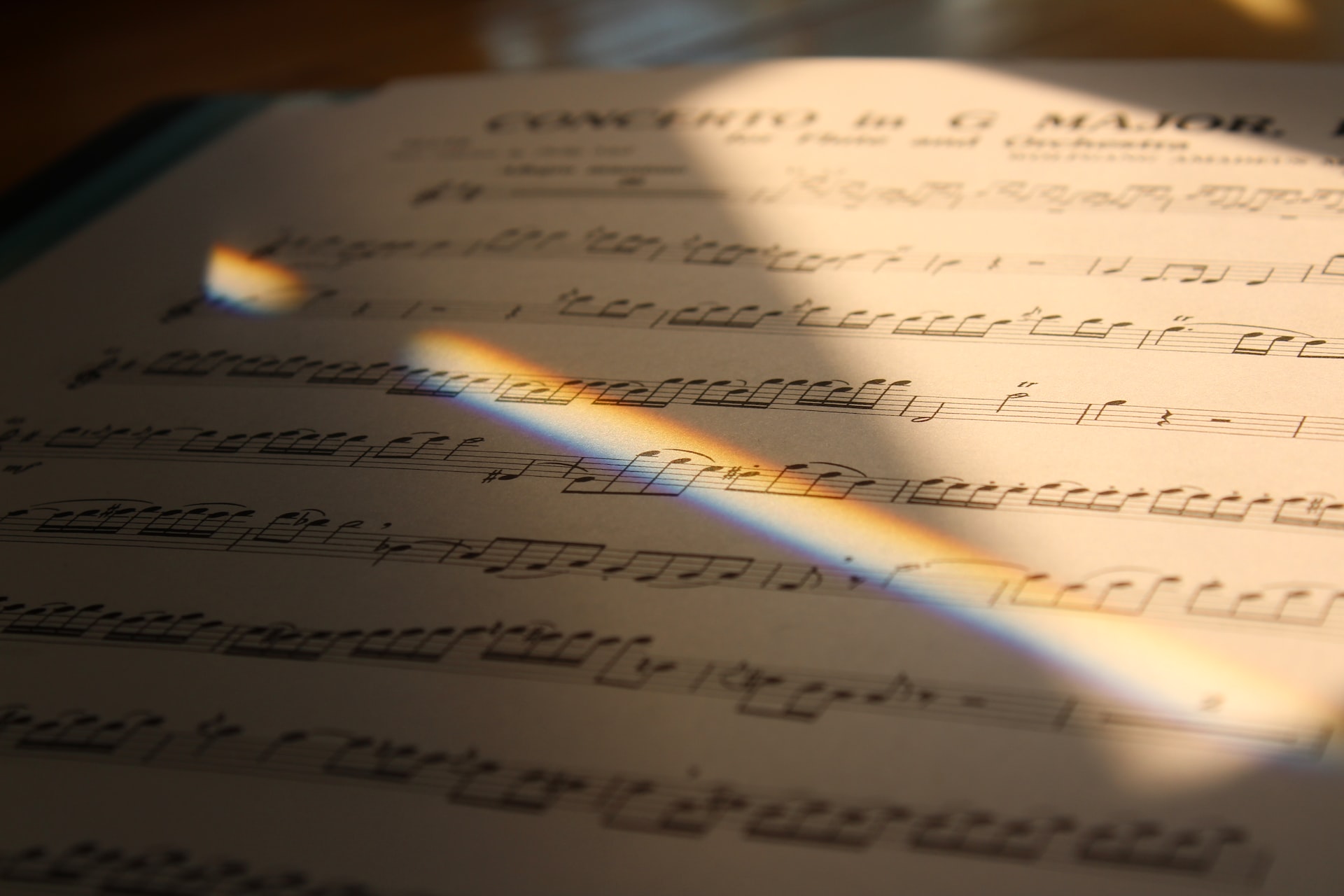

Sinfonia Eroica, composta perfesteggiare il souvvenire di un grand’Uomo, e dedicata a Sua Altezza Serenissima il Principe di Lobkountz, da Luigi van Beethoven, op. 53, N° III delle Sinfonie… Y fue el portazo que le quebró, en un sobresalto, el pueril orgullo de haber entendido aquel texto. Luego de barrerle la cabeza, los flecos de la cortina roja volvieron a su lugar, doblando varias páginas al libro. Sacado de su lectura, asoció ideas de sordera —el Sordo, las inútiles cornetas acústicas…— a la sensación de percibir nuevamente el alboroto que lo rodeaba. Sorprendidos por el turbión, los espectadores dispersos en la gran escalinata regresaban al vestíbulo, riendo y empujando a los hacinados que se llamaban a veces por entre los hombros desnudos, rodeados de una lluvia que demoraba en el acunado de los toldos para volcarse, como a baldazos, sobre peldaños de granito. A pesar de que estuviese sonando la segunda llamada, permanecían todos allí, enracimados, por respirar el olor a mojado, a verde de álamos, a gramas regadas, que refrescaba los rostros sudorosos, mezclándose con alientos de tierra y de cortezas cuyas resquebrajaduras se cerraban al cabo de larga sequía. Después del sofocante anochecer, los cuerpos estaban como relajados, compartiendo el alivio de las plantas abiertas entre las pérgolas del parque. Las platabandas, orladas de bojes, despedían vahos de campo recién arado. “El tiempo está bueno para lo que yo sé”, murmuró alguno, mirando a la mujer que se adosaba a la reja de la contaduría, de perfil oculto por el pelaje de un zorro, y que no parecía considerar como hombre a quien estaba detrás, ya que acababa de desceñirse de la molestia de una prenda muy íntima —no le importaba, evidentemente, que él la viera— con gesto preciso y desenfadado. “Detrás de una reja como los monos”, decían los acomodadores en burla de aquel taquillera distinto a todos los demás taquilleras, que permanecía hasta el final de los conciertos, cuando le estaba permitido marcharse después del arqueo de las diez —aunque el Reglamento especificara: “Media hora antes de la terminación del espectáculo”—. Quiso humillar a la del zorro, haciéndole comprender que la había visto, y, con mañas de contador, hizo correr un puñado de monedas sobre el angosto mármol del despacho. La otra, asomando el perfil, le miró las manos suspendidas sobre dineros —nunca le miraban sino las manos— y volvió a hacer el gesto. Tal impudor era prueba de su inexistencia para las mujeres que llenaban aquel vestíbulo tratando de permanecer donde un espejo les devolviera la imagen de sus peinados y atuendos. Las pieles, llevadas por tal calor, ponían alguna humedad en los cuellos y los escotes, y, para aliviarse de su peso, las dejaban resbalar, colgándoselas de codo a codo como espesos festones de venatería. La mirada huyó de lo cercano inalcanzable. Más allá de las carnes, era el parque de columnas abandonadas al chaparrón y, más allá del parque, detrás de los portales en sombras, la casona del Mirador —antaño casa-quinta rodeada de pinos y cipreses, ahora flanqueada por el feo edificio moderno donde él vivía, debajo de las últimas chimeneas, en el cuarto de criadas cuyo tragaluz se pintaba, como una geometría más, entre los rombos, círculos y triángulos de una decoración abstracta—. En la mansión, cuya materia vieja, desconchada sobre vasos y balaustres, conservaba al menos el prestigio de un estilo, debía estarse velando a un muerto, pues la azotea, siempre desierta por demasiado sol o demasiada noche, se había visto abejeada de sombras hasta el retumbo del primer trueno. Contemplaba con ternura, desde abajo, aquel piso destartalado, caído en descuido de pobres, tan semejante a las mal alumbradas viviendas de su pueblo, donde el encenderse de las velas por una muerte, entre paredes descascaradas y jaulas envueltas en manteles, equivalía a una suntuaria iluminación de tabernáculo, en medio de muebles cuya pobreza se acrecía, junto al relumbrante enchapado de los candelabros. Por una velada se tenían pompas, bajo el tejado de los goterones, con presencias de la plata y del bronce, solemnidad de dignatarios enlutados, y altas luces que demasiado mostraban, a veces, las telarañas tejidas entre las vigas o las pardas arenas de la carcoma. (Luego, los que, como él, estaban estudiando algún instrumento, tenían que explicar al vecindario que el repaso de los ejercicios no significaba una trasgresión del luto, y que el aprendizaje de la “música clásica” era compatible con el dolor sentido por la muerte de un pariente…) En aquellos días oculta a los hombres su enfermedad; vive a solas con sus demonios: el amor herido, la esperanza y el dolor. Si estaba ahí, trepado en el taburete, adosado a la cortina de damasco raído, en aquella contaduría del ancho de una gaveta, era por alcanzar el entendimiento de lo grande, por admirar lo que otros cercaban con puertas negadas a su pobreza. Esa conciencia le devolvía su orgullo frente a las espaldas muelles, como presionadas por pulgares en los omóplatos, que la mujer apoyaba, bajado el zorro, en los delgados barrotes, tan al alcance de su mano. “El valor que me poseía a menudo, en los días del estío, ha desaparecido”, escribe en el Testamento. Y es el frío de la fosa y el olor de la Nada. En la casa perdida de Neiligenstadt, en esos días sin luz, Beethoven aúlla a muerte… Había vuelto a la lectura del libro, sin pensar más en los que rebrillaban por sus joyas y almidones, yendo de los espejos a las columnas, de la escalinata a las liras y sistros del grupo escultórico, en aquel intermedio demasiado prolongado por el Maestro, que todavía hacía repasar a los cornos el Trío del Scherzo, levantando sonatas de montería en los trasfondos del escenario. “Detrás de una reja como los monos.” Pero él, al menos, sabía cómo el Sordo, un día, luego de romper el busto de un Poderoso, le había clamado a la cara: “¡Príncipe: lo que sois, lo sois por la casualidad del nacimiento; pero lo que soy, lo soy por mí!” Si hacía tal oficio, en las noches, era por llegar a donde jamás llegarían los alhajados, los adornados, que nunca le miraban sino las manos movidas sobre el mármol del despacho. La mujer se apartó de la reja, de pronto, volviendo a subirse la piel. Alzando el vocerío de los últimos diálogos, todos se apresuraban, ahora, en volver a la sala cuyas luces se iban apagando desde arriba. Los músicos entraban en la escena, levantando sus instrumentos dejados en las sillas; iban a sus altos sitiales los trombones, erguíanse los fagotes en el centro de las afinaciones dominadas por un trino agudo; los oboes, probadas sus lengüetas con mohines golosos, demoraban en pastoriles calderones. Se cerraban las puertas, menos la que quedaría entornada hasta el primer gesto del director, para que los morosos pudieran entrar de puntillas. En aquel instante, una ambulancia que llegaba a todo rodar pasó frente al edificio, ladeándose en un frenazo brutal. “Una localidad”, dijo una voz presurosa. “Cualquiera”, añadió impaciente, mientras los dedos deslizaban un billete por entre los barrotes de la taquilla. Viendo que los talonarios estaban guardados y que se buscaban llaves para sacarlos, el hombre se hundió en la oscuridad del teatro, sin esperar más. Pero ahora llegaban otros dos, que ni siquiera se acercaron a la contaduría. Y como se cerraba la última puerta, corrieron adentro, perdiéndose entre los espectadores que buscaban sus asientos en la platea. “¡Eh!”, gritó el de las rejas. “¡Eh!” Pero su voz fue ahogada por un ruido de aplausos. Frente a él quedaba un billete nuevo, arrojado por el impaciente. Debía tratarse de un gran aficionado, aunque no tuviera cara de extranjero, ya que la audición de una Sinfonía, ejecutada en fin de concierto, le había merecido un precio que era cinco veces el de la butaca más cara. De ropas muy arrugadas, sin embargo: como de gente que piensa; un intelectual, un compositor, tal vez. Pero el hombre que agoniza oye, de repente, una respuesta a su imploración. Desde el fondo de los bosques que lo rodean, donde duerme, bajo la lluvia de octubre, la futura Pastoral, responde a la llamada del Testamento, el sonido de las trompas de la Eroica… Aquel dinero parecía hincharse en la mano que le latía. Un puente apartaba las rejas, atravesaba las paredes, se alargaba hacia la que esperaba —no podía pensarla sino esperando— en la penumbra de su comedor adornado de platos, con aquel perezoso gesto, muy suyo, que le llevaba de las sienes a los pechos, de las corvas a la nuca —y lo dejaba descansar luego en el regazo— el abanico que tenía alientos de sándalo en la armadura de los calados. La mujer del entreacto, con su gesto; el pelaje fosco sobre la piel sudorosa; los hombros que se repartían, a tanteos, el frescor de los barrotes de metal, lo habían enervado. Pero aún podía volver el espectador presuroso a reclamar su parte de lo arrojado al mármol con largueza de gran señor —la Biografía, de páginas abiertas, le había enseñado, por lo demás, a desconfiar de Príncipes y Grandes Señores—. Un gesto resignado, muy distinto del que debió ser gesto de júbilo al cabo de la larga preparación, de la ansiosa espera, apartó la cortina de damasco que lo separaba de la sala, donde el silencio había inmovilizado a los músicos en posición de ataque. Sinfonia Eroica composta per festeggiare il souvvenire di un grand’Uomo. Sonaron dos acordes secos y cantaron los violoncellos un tema de trompa, bajo el estremecimiento de los trémolos. Hay tres estados de este principio en los apuntes coleccionados por Nottebohem, decía el libro. Pero el libro quedó cerrado de un manotazo. El lector husmeaba el olor a tierra, a hojas, a humus, que entraba en el desierto vestíbulo, recordándole los traspatios de su pueblo, después de la lluvia, cuando las bateas apretaban las duelas bajo el regodeo de los patos que se holgaban en el agua turbia. Así también olía —luego de los chubascos del verano— el cobertizo de los trastos, donde, subido en una incubadora inservible, mirando por el hoyo de un ladrillo caído, había contemplado tantas veces el baño de la Viuda, endurecida en lutos de nunca acabar, cuyo cuerpo era tan liso aún, bajo la enjabonadura que le demoraba en el vientre y se le escurría lentamente, en espumas, a lo largo de los muslos, hacia las piernas que se tornaban de vieja, repentinamente, al bajar de las rodillas. Él había conocido el secreto de ese pecho terso, de ese talle arqueado, como hecho todavía para brazos de hombre, entre una voz regañona y acida, cansada de dar clases a los niños del vecindario, y unos tobillos descarnados por el siempre andar en lo mismo. Ahora, el recuerdo de quien le hubiera enseñado el solfeo no hacía tanto tiempo, mientras él, midiendo el compás, le detallaba lo oculto bajo telas vueltas a ser teñidas de negro, se añadía a las incitaciones de la noche, acabando de vencer sus escrúpulos. Nadie, aquí, podría jactarse de haberse acercado a la Sinfonía con mayor devoción que él, al cabo de semanas de estudio, partitura en mano, ante los discos viejos que todavía sonaban bien. Aquel director de reciente celebridad no podía dirigirla mejor que el insigne especialista de sus placas —el mismo que había conocido, entonces estudiante, ella nonagenaria, a una corista del estreno de la Novena—. Podía arrogarse la facultad de no escuchar lo que sonaba en aquel concierto, sin faltar a la memoria del Genio. “Letra E”, dijo, al advertir que se alzaba una tenue frase de flautas y primeros violines. Y bajó la escalinata a todo correr, salpicado por una lluvia que rebotaba en el pesado herraje de los faroles. Hasta el lanudo hedor de su ropa mojada se le hacía deleitoso, íntimo, cómplice, de pronto, por sentirse poseedor de aquel billete que lo haría dueño de la casa sin relojes —de puertas cerradas, aunque tocaran y llamaran— por una noche entera. Y luego del despertar juntos, oyendo el alboroto de los canarios, sería el último retozo en la cocina; la lumbre prendida bajo los jarros del desayuno con el abanico oloroso a sándalo, y el sabor de las galletas que deslizaban al alba por la boca del buzón —donde las guardaba calientes el sol que daba a la casa de enfrente, por sobre la India empenachada de la panadería.

(…ese latido, que me abre a codazos; ese vientre en borbollones, ese corazón que se me suspende, arriba, traspasándome con una aguja fría; golpes sordos que me suben del centro y descargan en las sienes, en los brazos, en los muslos; aspiro a espasmos; no basta la boca, no basta la nariz; el aire me viene a sorbos cortos, me llena, se queda, me ahoga, para irse luego a bocanadas secas, dejándome apretado, plegado, vacío, y es luego el subir de los huesos, el rechinar, el tranco; quedar encima de mí, como colgado de mí mismo, hasta que el corazón, de un vuelco helado, me suelte los costillares para pegarme de frente, abajo del pecho; dominar este sollozo en seco; respirar luego, pensándolo; apretar sobre el aire quedado; abrir a lo alto; apretar ahora; más lento: uno, dos, uno, dos, uno, dos… Vuelve el martilleo; lato hacia los costados; hacia abajo, por todas las venas; golpeo lo que me sostiene; late conmigo el suelo; late el espaldar, late el asiento, dando un empellón sordo con cada latido; el latido debe sentirse en la fila entera; pronto me mirará la mujer de al lado, recogiendo su zorro; me mirará el hombre de más allá; me mirarán todos; de nuevo el pecho en suspenso; arrojar esta bocanada que me hincha las mejillas, que está detenida. Alcanzado en la nuca, se vuelve el que tengo delante; me mira; mira el sudor que me cae del pelo; he llamado la atención: me mirarán todos; hay un estruendo en el escenario, y todos atienden al estruendo. No mirar ese cuello: tiene marcas de acné; había de estar ahí, precisamente —único en toda la platea—, para poner tan cerca lo que no debe mirarse, lo que puede ser un Signo; lo que los ojos tratarán de esquivar, pasando más arriba, más abajo, para acabar de marearse; apretar los dientes, apretar los puños, aquietar el vientre —aquietar el vientre—, para detener ese correrse de las entrañas, ese quebrarse de los riñones, que me pasa el sudor al pecho; una hincada y otra; un embate y otro; apretarme sobre mi mismo, sobre los desprendimientos de dentro, sobre lo que me rebosa, bulle, me horada; contraerme sobre lo que taladra y quema en esta inmovilidad a que estoy condenado, aquí, donde mi cabeza debe permanecer al nivel de las demás cabezas; creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo su único hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos… No podré luchar mucho más; tiemblo de calor y de frío; agarrado de mis muñecas, las siento palpitar como las aves desnucadas que arrojan al suelo de las cocinas; cruzar las piernas; peor, es como si el muslo alto se derramara en mi vientre; todo se desploma, se revuelve, hierve, en espumarajos que me recorren, me caen por los flancos, se me atraviesan, de cadera a cadera; borborigmos que oirán los otros, volviéndose, cuando la orquesta toque más quedo; creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra; creo, creo, creo. Algo se aplaca, de pronto. “Estoy mejor; estoy mejor; estoy mejor”; dicen que repitiéndolo mucho, hasta convencerse… Lo que bullía parece aquietarse, remontarse, detenerse en alguna parte; debe ser efecto de esta posición; conservarla, no moverse, cruzar los brazos; la mujer hace un gesto de impaciencia, poniendo el zorro en barrera; su cartera resbala y cae; todos se vuelven; ella no se inclina a recogerla; creen que soy yo el del ruido; me miran los de delante; me miran los de detrás; me ven amarillo, sin duda, de pómulos hundidos; la barba me ha crecido en estas últimas horas; me hinca las palmas de las manos; les parezco extraño, con estos hombros mojados por el sudor que vuelve a caerme del pelo, despacio, rodando por mis mejillas, por mi nariz; mi ropa, además, no es de andar entre tantos lujos: “Salga de aquí”, me dirán, “está enfermo, huele mal”; hay otro gran estrépito en el escenario; todos vuelven a atender al estrépito… Debo vigilar mi inmovilidad; poner toda mi fuerza en no moverme; no llamar la atención; no llamar la atención, por Dios; estoy rodeado de gente, protegido por los cuerpos, oculto entre los cuerpos; de cuerpo confundido con muchos cuerpos; hay que permanecer en medio de los cuerpos; después, salir con ellos, lentamente, por la puerta de más gente; el programa sobre la cara, como un miope que lo estuviera leyendo; mejor si hay muchas mujeres; ser rodeado, circundado, envuelto… ¡Oh!, esos instrumentos que me golpean las entrañas, ahora que estoy mejor; aquel que pega sobre sus calderos, pegándome, cada vez, en medio del pecho; esos de arriba, que tanto suenan hacia mí, con esas voces que les salen de hoyos negros; esos violines que parecen aserrar las cuerdas, desgarrando, rechinando en mis nervios; esto crece, crece, haciéndome daño; suenan dos mazazos; otro más y gritaría; pero todo terminó; ahora hay que aplaudir… Todos se vuelven, me miran, sisean, llevándose el índice a los labios; solo yo he aplaudido; solo yo; de todas partes me miran; de los balcones, de los palcos; el teatro entero parece volcarse sobre mí. “¡Estúpido!” La mujer del zorro también dice “estúpido” al hombre de más allá; todos repiten: “estúpido, estúpido, estúpido”; todos hablan de mí; todos me señalan con el dedo; siento esos dedos clavados en mi nuca, en mis espaldas; yo no sabía que aplaudir aquí estaba prohibido; llamarán al acomodador: “Sáquelo de aquí; está enfermo, huele mal; mire cómo suda”… La orquesta vuelve a tocar; algo grave, triste, lento. Y es la extraña, sorprendente, inexplicable sensación de conocer eso que están tocando. No comprendo cómo puedo conocerlo; nunca he escuchado una orquesta de éstas, ni entiendo de músicas que se escuchan así —como aquel, de los ojos cerrados; como aquellos, de las manos cogidas— como si se estuviera en algo sagrado; pero casi podría tararear esa melodía que ahora se levanta, y marcar el compás de ese detenerse y adelantar un pie y otro pie, lentamente, como si fuera caminando, y entrar en algo donde domina aquel canto de sonido ácido, y luego la flauta, y después esos golpes tan fuertes, como si todo hubiera acabado para volver a empezar. “¡Qué bella es esta marcha fúnebre!”, dice la mujer del zorro al hombre de más allá. Nada sé de marchas fúnebres; ni puede ser bella ni agradable una marcha fúnebre; tal vez haya oído alguna, allá, cerca de la sastrería cuando enterraron al negro veterano y la banda escoltaba el armón de artillería, con el tambor mayor andando de espaldas: ¿y se visten, se adornan, sacan sus joyas, para venir a escuchar marchas fúnebres?… Pero ahora recuerdo; sí, recuerdo; recuerdo. Durante días he escuchado esta marcha fúnebre, sin saber que era una marcha fúnebre; durante días y días la he tenido al lado, envolviéndome, sonando en mi sueño, poblando mis vigilias, contemplando mis terrores; durante días y días ha volado sobre mí, como sombra de mala sombra, actuando en el aire que respiraba, pesando sobre mi cuerpo cuando me desplomaba al pie del muro, vomitando el agua bebida. No pudo ser una casualidad; estaba eso en la casa de al lado, porque Dios quiso que así fuera; no eran manos de hombre, las que ponían ahí, tan cerca, esa música de cortejo al paso, de tambores sordos, de figuras veladas; era Dios en lo después, como en la leña sin prender está el fuego antes de ser el fuego; Dios, que no perdonaba, que no quería mis plegarias, que me volvía las espaldas cuando en mi boca sonaban las palabras aprendidas en el libro de la Cruz de Calatrava; Dios, que me arrojó a la calle y puso a ladrar un perro entre los escombros; Dios, que puso aquí, tan cerca de mi rostro, el cuello con las horribles marcas; el cuello que no debe mirarse. Y ahora se encarna en los instrumentos que me obligó a escuchar, esta noche, conducido por los truenos de su Ira. Comparezco ante el Señor manifiesto en un canto, como pudo estarlo en la zarza ardiente: como lo vislumbré, alumbrado, deslumbrado, en aquella brasa que la vieja elevaba a su cara. Sé ahora que nunca ofensor alguno pudo ser más observado, mejor puesto en el fiel de la Divina Mira, que quien cayó en el encierro, en la suprema trampa —traído por la inexorable Voluntad a donde un lenguaje sin palabras acaba de revelarle el sentido expiatorio de los últimos tiempos—. Repartidos están los papeles en este Teatro, y el desenlace está ya establecido en el después —hoc erat in votis!—, como está la ceniza en la leña por prender… No mirar ese cuello; no mirarlo; fijar la vista en un punto del piso; en una mancha de la alfombra; en el pandero que adorna, arriba, el marco del escenario; Dios Padre, Creador de los Cielos, ten misericordia de mí; no te he invocado en vano; sabes cómo yo te pensaba en mis clamores; aún confío en tu Misericordia, aún confío en tu infinita Misericordia; he estado demasiado lejos de ti, pero sé que a menudo ha bastado un segundo de arrepentimiento —el segundo de nombrarte— para merecer un gesto de tu mano, aplacamiento de tormentas, confusión de jaurías… Ha concluido la marcha fúnebre, repentinamente, como quien, luego de recibir un ruego, una imploración, responde con un simple “¡Sí!”, que hace inútiles otras palabras. Y esto fue cuando decía que confiaba en su Misericordia. Silencio. Tiempo de aplacamiento, de reposo. Silencio que el director alarga, con la cabeza gacha, caídos los brazos, para que algo perdure de lo transcurrido. Ya no laten tanto mis venas, ni mi respiración es dolor. Esta vez no se me ocurrió aplaudir… “A ver cómo suena el…” ¿qué? —dice la mujer del zorro, sin mirar siquiera el programa—. Una palabra que no oí bien. Comprendo ahora por qué los de la fila no miran sus programas; comprendo por qué no aplauden entre los trozos; se tienen que tocar en su orden, como en la misa se coloca el Evangelio antes del Credo, y el Credo antes del Ofertorio; ahora habrá algo como una danza; luego, la música a saltos, alegre, con un final de largas trompetas como las que embocaban los ángeles del órgano de la catedral de mi primera comunión; serán quince, acaso veinte minutos; luego aplaudirán todos y se encenderán las luces. Todas las luces.)

La casa estaba tibia aún de una presencia muy reciente que demoraba en el desorden de la cama rodeada de colillas de papel de maíz. “Espera”, dijo ella, yéndose a cambiar la sábana y manotear las almohadas. (Los canarios, dormidos en la jaula: olor a plumas, alpiste y migajones. El perro, que asoma el hocico, soñoliento, acostumbrado a no ladrar. La mancha de humedad, en la pared, que tenía algo de mapa borroso. Las vigas, en rojo oscuro, arriba, remedando las imitaciones de caoba de los salones pueblerinos. El cubo de agua dejado en el patio, cuando llovía, para lavarse el pelo mañana. Y la presencia del jabón rosado, al ácido fénico.) Y fue el perfume que siempre volvía a hallar con deleite, luego de haberlo olvidado, porque su olfato lo asociaba, automáticamente, con una imagen de desnudez en espera. “Reflejo condicionado”, se decía, percibiendo, como siempre, que desde el instante en que hubiera llamado a la puerta, los pensamientos, sensaciones y actos, se sucederían en un orden invariable, que había sido el de la última vez y sería el de la próxima. El “hoy” se reiteraba en una apetencia sin fecha —podía ser el “hoy” de ayer o el de mañana— que renacía con idénticas palabras, ante los platos del comedor, o luego de decir que era muy lindo el gato dormido en su cesta, con un cascabel al cuello. La conversación se iniciaba siempre de la misma manera: él no había venido últimamente porque estaba muy ocupado en sus estudios; ella no salía ni estaba enamorada. Había visto una lámpara cerca que él prometía traerle cuando volviera. (Podía tratarse de una caja de turrones o de un cojín bordado…) Ella reía, desconfiada del ofrecimiento, y, luego de sentarse en sus rodillas unos minutos, moría el coloquio cuando se levantaba para encender la luz del velador, después de cubrir con un paño la imagen de la Virgen de la Caridad. Pero, esta vez, había ocurrido algo: “Por poco no me encuentras aquí. Hace días, me vinieron con amenazas; que si me iban a sacar del barrio, que si me iban a llevar a la cárcel de mujeres. Yo, que soy una persona de orden.” Él la tentaba con manos ansiosas, acariciando la tibieza de sus corvas. “Me quedo toda la noche”, le dijo al oído, para que la casa fuese cerrada. Pero la encontraba extrañamente inerte, desmadejada, metida en su idea. “Yo no voy a la cárcel de mujeres; no me quiero ir del barrio; aquí saben que soy una persona de orden.” Parecía conceder una enojosa gravedad al suceso. Impaciente, para sacarla de su monólogo, él trataba de despojar lo ocurrido de toda importancia, mediante una mímica de encogimientos de hombros destinada a quienes la hubieran amenazado. “Es una inquisición; una inquisición, lo que se traen ahora.” Giraba en redondo, regresaba a la cárcel de mujeres, la mudanza, la inquisición, como si fuese incapaz de pensar en otra cosa. A cada repetición la amenaza se acrecía en sus palabras haciéndose algo como las moradas de un tránsito infernal. Se erigía en única amenazada, víctima de persecuciones, mártir de una causa oscura, y había, en esa magnificación de los padecimientos, como un afán de compadecerse a sí misma por la humillación sufrida. “Ahora quieren saber con quién una busca vida.” La singularidad de la expresión le recordó, de pronto, los tejados y portales de su pueblo rodeado de rocas. Allá, arriba, donde los dragos crujían en el viento, donde las hojas membranosas, las orquídeas malas, las plantas de filos y dardos, se entretejían en húmedas marañas que guardaban el rocío de sol a sol —allá, en el almenaje de los farallones, solían asomar el hocico, de noche, las perras lobas, nacidas de las que, siglos atrás, hubieran desertado las jaurías cimarroneras. Y el hocico, aullando sobre las carnes ansiosas, clamoroso del celo daba tales llamadas que los perros de abajo alzaban las cabezas y gemían, sin atreverse a salir del lindero de los traspatios. Entonces las hembras, exasperadas por la espera, bajaban a las inmediaciones de los pueblos, y arrojaban el olor de su deseo en la brisa, para que vinieran a quebrarlas, a penetrarlas, arrastradas, mordidas, apedreadas, hasta la huida del alba a las altas cavernas de los partos. “Vienen a buscar vida”, decían los mozos del pueblo, al oír el ladrido de las sedientas, que jadeaban en los senderos próximos, al pie de las primeras luces, de tetas hincadas en el polvo: “Vienen a buscar vida”—. “Y ahora —decía ella—, quieren saber hasta con quién una busca vida.” La besó, impaciente, sin encontrar aquella blandura, aquel amoldarse de la carne a la dureza del hombre, que le era instintivo. “Ahora —proseguía—, quieren saber adónde fue el que salió de aquí; que si va al café del mercado a tomar su vino con yemas.” Él le apretaba el talle, mirando hacia el lecho recién arreglado. “Es una inquisición”, dijo ella, con creciente énfasis, insistiendo en la palabra, que debía saberle a interrogatorios, calabozos, cadenas y torturas de justos, al confundir el Santo Oficio con alguna persecución pagana. Lo había visto, acaso, en los muestrarios de oraciones que los vendedores de rosarios y exvotos disponían en los alféizares de conventos y casas deshabitadas. Allí, colgados de rejas que les daban un marco carcelario, estaban las Vírgenes de los Dolores, traspasadas de puñales, con Santa Olalla sin senos, Santa Lucía ofreciendo sus ojos en copa, Santa Rosa amenazada por el Perro con aliento de azufre, y el Ánima Sola, de muñecas encordadas, ardida por la llama de sus celos en infernal mazmorra. En fitografías y grabados de mucha tinta se narraban flagelaciones y estrapadas, descuartizamientos y devoraciones por las fieras, junto a la parrilla de San Lorenzo y la cruz de San Andrés. La palabra inquisición debía tener, para quien tanto la pronunciaba, un sentido tremebundo y misterioso, que daba mayores prestigios al padecimiento causado por los que hubieran venido a amenazarla —de seguro policías en busca de informes acerca de alguien que la visitaba a menudo—. Por haberse pensado sin casa donde alojar a su perro, su gato blanco rosado, sus canarios; por haberse imaginado a sí misma en el camino de la cárcel de mujeres, señalada con el dedo en la calzada que seguía los últimos contornos del puerto, entre quillas varadas, herrumbres de mar y cresterías de carbón, debía sentirse más limpia, más clara, más una con la que, cada año, en Semana Santa, cerrando la casa a toda solicitud, recorría las estaciones, haciendo buenas limosnas y prendiendo velas en los altares. “Una inquisición”, repitió, pasándole una mano ausente sobre los cabellos. “Compra algo de beber”, dijo él, cansado del plañido, dándole el dinero que le calentaba los dedos. “Y pide galletas para el desayuno”, añadió, viéndola regresar con un impermeable puesto sobre el refajo. “Es malo”, dijo ella, devolviéndole el billete. “Es malo. Los billetes en que está el General con los ojos dormidos, son malos…” “¿Malos?”, repetía el hombre, desamparado, examinando aquel papel cuyas cifras verdinegras habían perdido, de pronto, todo poder. “¿Malos…?” Se acurrucó en la butaca, como en espera de clemencia, tentando las escasas monedas que le pesaban en el bolsillo. Por algo el espectador presuroso había arrojado aquel dinero entre los barrotes de la contaduría, con gesto de largueza que lo era de engaño. “No tengo más”, dijo, con toda la voz puesta en espera. “Otro día podría ser —murmuró ella, haciendo un leve ademán hacia la puerta—, pero esta noche estoy muy cansada.” Agarrándose de quien lo devolvía a la soledad y al despecho, besó la nuca, los brazos, los hombros, de un ser inerte, que ahora le ofrecía la boca cuanto quisiera, para acercarlo más dócilmente a la calle. “No te mojes”, dijo aún, porque la lluvia arreciaba. El hombre, en rabiosa carrera, alcanzó el alero del mercado, donde los pavos asomaban cabezas andrajosas por sobre la cochambre de sus jaulas. El olor a corral, a gallinas, entre respiros de huerta y de aradura, lo llevó, en un incontenible cerrar de ojos, al mapa de la Gran Cañada, cuyo cauce, erizado de junqueras, era el camino que tanto le había permitido jugar, allá, al Hombre Invisible. Del fondo de la casa se iba, así, sorteando charcos y lodazales —invisible de verdad—, a través de toda la comarca; se sabía de las cocinas desiertas en el crepúsculo, con los primeros murciélagos volando sobre las ollas dejadas a hervir; se sorprendían coloquios prohibidos, a la sombra de las cercas; se oía el crujir de las mecedoras de Viena; en la sacristía, con las murmuraciones de las viejas reunidas para el rosario, en tanto que el Trepador de Palmeras encendía luminarias a santos que no eran de iglesia, poniendo billetes de lotería bajo el hierro de un cuchillo cuya empuñadura figuraba una cabeza de gallo con cresta de corales. Más allá del galpón del herrero, cuyas canciones hacían rimar palabras malas, se alzaba el tronco que era buzón secreto de un amorío de niños: madera donde las hormigas rojas caminaban por debajo de los sobres, cargando con una larva o una paja de avena. Por aquella oquedad habían pasado las poesías copiadas a lápiz, los juramentos escritos, el mechón de pelo, y el caramelo largo, con listas de colores como enseña de barbería, comprado con la vista baja a quien podía adivinar la verdad y burlarse de lo sincero. Pero de pronto la niña se había puesto a crecer; a crecer de tal modo que parecía estirarse entre cita y cita, cada vez más ojerosa y canilluda, agigantada en medio de los pequeños. Un día, se negó a esconderse como antes en un socavón del cauce, para hacer, con las habichuelas rosadas de un piñón, unos caramillos que se pasaban de boca en boca, buscándose un mejor teñido. Él se había achicado ante la que abandonaba su mundo, encorvándose para no sacar la cabeza al nivel de los campos cuando andaban a la orilla del agua estancada. Se le redondeaban las caderas, le quedaban estrechas las blusas, y ya no se dejaba husmear las axilas, como antes, para hacerse tratar de cochina, y comprobar, con la nariz estirada, que le olían a sudor. Una tarde, la carreta que iba a la estación del ferrocarril trajo un piano reconstruido, en cuyo teclado le enseñó la Viuda de los eternos lutos a tocar el vals “Alejandra” por oído. Comenzaron las meriendas y recitaciones, y los paseos de mujeres, asidas por el talle, estrechadas en confidencias, a lo largo de la Calle Mayor. Fue entonces cuando él, despechado, quiso aprender a tocar algún instrumento de lucimiento para ingresar en la Banda de la Cabecera del Término, en cuyas retretas se hacían aplaudir los solistas de cornetín o de clarinete, de nombre puesto en un atril, para mayor notoriedad… Esta evocación de la pureza perdida acabó de colmar su irritación contra quien acababa de arrojarlo de la casa. Creía uno que tales mujeres podían ser amigas, cuando eran lo que eran: rameras por nombre, basura por apellido. El libro le hería el brazo ahora —filosa la pasta como un reproche— en el hedor de los pavos mojados, de las gallinas de Guinea, que pasaban cabezas de buitres por entre los alambres de sus rejillas. Un banano verde, roto de un taconazo, despedía su alumbre en la noche. Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il souvvenire di un grand’Uomo. Al despecho sucedía la vergüenza. Nunca alcanzaría nada, ni se libraría del cuarto de criadas, del pañuelo puesto a secar en el espejo, de la media rota, cerrada sobre el dedo gordo con una ligadura de cordel, mientras la imagen de una prostituta bastara para apartarlo de lo Verdadero y lo Sublime. Abrió el tomo, cuyas hojas se azularon a la claridad de un neón: Luego de ese prodigioso Scherzo, con su torbellino y sus armas, es el Final, canto de júbilo y de libertad, con sus fiestas y sus danzas, sus marchas exaltantes y sus risas y las ricas volutas de sus variaciones. Y he ahí que, en medio, reaparece la Muerte… Todavía era tiempo de escuchar algo. Detuvo un auto de alquiler y llegó al teatro cuando, detrás de la cortina roja, sonaban los compases iniciales del Final. El portero, sin espectadores que atender, dormitaba sobre la gaveta de la taquilla, trepado en el alto taburete. “¿Falta mucho?” —preguntó, sorprendido de verlo regresar. “Unos nueve minutos” —respondió, añadiendo luego, para alardear de saber: “Bien dirigida la obra no debe pasar de cuarenta y seis.” Alzando la vista vio dibujarse nuevamente, a través de la lluvia, el viejo palacio, decaído y aneblado, del Mirador, donde la gente del velorio había tenido que hacinarse otra vez en la habitación de los cirios. Recordó a la anciana que allí vivía: la había observado desde el tragaluz de su cuarto, subido en una cama, divirtiéndose en ver cómo mojaba sus matas con una regadera verde, de niños, hacía dos semanas —dos semanas exactas, puesto que era el día de su cumpleaños, cuando, con el pequeño giro recibido del padre, se había regalado a sí mismo la Sinfonia Eroica en discos de mucho uso, pero que todavía sonaban bien. La visión de la vieja, tocada de blanco, doblada sobre sus tiestos y cazuelas de romero y hierbabuena, lo había enternecido. Así eran las negras de su pueblo de farallones, cuando dejaban sus begonias por la oración, a la hora de las sombras largas, mientras en los montes se encendía el aullido de las perras lobas que clamaban por “buscar vida” con los guarderos jadeantes y timoratos de abajo. De pronto se le ocurrió que era la anciana quien podía haber muerto. Pero no; esas negras llegaban a cien años. Algunas habían viajado todavía, con argolla en el tobillo, en los sollozos de la trata. Cuando le pagaran iría a visitarla —aunque no la conociera— para llevarle algunos dulces desusados, de esos que vendía, junto a la Iglesia del Ángel, un repostero guitarrista, cuyas bandejas con papel de encajes ofrecían alcorzas, huesos de santos, polvorones, merengues y capuchinos, adornados por aventadas de confites verdes, rojos, opalescentes, llenos de almíbares con sabor a menta, granada y absintio. Necesitaba saberla viva, en la noche, por rito de purificación. Dos semanas antes, había comprado los discos de la Eroica para prepararse a la audición directa, en gesto que le pareciera digno del Bach que fue a pie hasta Lubeck, para escuchar al maestro Buxtehude. Pero, al llegar la gran noche, había dejado la Sublime Concepción por el calor de una ramera. Necesitaba saber viva a la vieja en la noche. Tanto lo necesitaba que correría a la casa del Mirador, en cuanto terminara el Final, para cerciorarse de que no era ella la persona de cuerpo presente.

II

Aunque encubras estas cosas en tu corazón, yo

sé que de todas te has acordado.

Job 10: 13

La vieja se había recogido, encogida, en su estrecha cama de hierro, ornada de palmas de Domingo de Ramos, volviéndose hacia la pared con gesto humilde, resignado, de animal que sufre. Y al cabo de la larga noche en que la velara el amparado, sin poder avisar al doctor —y menos al Doctor, muerto hacía mucho tiempo, que ella pedía en la oscuridad cuando el respiro lloroso se hacía palabra— había empezado el verdadero encierro. Hasta entonces, en lo que corría el día y entraba la noche, bastaba con estarse en el segundo cuarto, atento al aviso de la escalera de caracol, donde los pasos crecían lentamente, haciendo retumbar la madera espesa. Se tenían periódicos que la vieja pedía prestados a la modista de abajo; se aprovechaba la fruta en trance de pasarse, que el pregón pregonaba más barata. Hasta se satisfacían antojos de café y de licor mandado a comprar en vaso, con un parsimonioso empleo de las últimas monedas —porque el billete doblado en la hebilla del cinto no debía cambiarse sino cuando se supiera de la Gestión—. Pero ahora, luego de que un médico joven, llamado por la sobrina, hubiera garabateado una presurosa receta —eran muchos peldaños para tan mal pago—, casi no traían comida a la enferma. Entiéndase por comida: la que cruje bajo el diente, sostiene una cuchara hincada en su materia, se escuadra y talla, se masca en firme, con las consistencias y texturas que un hambre creciente, casi intolerable ya, pone en la mente hecha boca, del hambriento. La sobrina aparecía a cualquier hora, con una botella de leche, o una pequeña cazuela de caldo envuelta en papeles de periódicos. Por ello, había tenido que refugiarse en el Mirador, cerrando, de afuera, la puerta que conducía a la azotea. Desde que la gente subía a visitar a la enferma, muchos trataban de abrir esa puerta, para librarse del olor a enfermedad, en aquel rectángulo de losas de barro caldeadas por el sol. “Ni ella misma sabe dónde ha metido la llave”, decía, cada vez, la misma voz de hombre, dando empellones a la hoja que él tenía apuntalada, desde atrás, con estacas y palos afincados en el piso. Y así eran ya dos días los que llevaba sin comer, oculto entre aquellas cuatro grandes paredes despintadas y tibias, yendo del Westminster sin péndulo ni saetas, al baúl de cerraduras enmohecidas en cuya tapa se ostentaba todavía el papel donde su mano hubiera escrito, cierto día, en espesos caracteres dibujados a punta de brocha de afeitar mojada en tinta china: por expreso. Temiendo siempre que alguien oyera crujir el bastidor del camastro, puesta la pistola al alcance de la mano, pasaba las horas echado en el piso de aquel destartalado belvedere de casa hidalga venida a menos, cuyo mármol grisáceo y desgastado como lápida de cementerio conservaba un remoto frescor, entre tanto ladrillo calenturiento, cerrado por los muritos de piedra —demasiado bajos para hacer alguna sombra— que delimitaban la azotea. Al menos las noches de ahora no eran tan terribles como las primeras: aquellas lentas, inacabables, emprendidas de bruces bajo la ventana abierta, velándose el propio sueño, despertándose a sí mismo cuando los ojos se le cerraban, porque el sueño y la muerte se hacían uno en su miedo. Los ojos abiertos comprobaban la realidad de una estrella, de un girar de la luz del faro, nuevamente desasosegados, de repente, porque un insecto se pusiera a rascar detrás de la puerta. Un alambre del bastidor que cediera y le restallara en la oreja por su mucha agitación; los grillos que se daban a cantar dentro del baúl; el terral que revolvía los hollines caídos en los ángulos de la azotea; todo lo que sonara quedo, raro, sorpresivo, era, en esas noches, una perenne expiación por el tormento. Poco antes del alba, sin embargo, cuando la luz del faro parecía cansada de parpadear en redondo, algo como un perdón descendía de lo alto. Dejaba de custodiarse a sí mismo y rendía los párpados en el primer empalidecimiento del mar, entregado a una posibilidad que no perdía su horrible vigencia, pero se le hacía extrañamente ajena y hasta deseable, con tal que todo se resolviera en el no despertar, pasado el temor de sufrir en su carne. Porque el dolor físico le era inadmisible. Tan inadmisible que por no tolerar el dolor —ni siquiera la punzada de un dolor real, sino la intuición de la punzada—, se hallaba en el abominable presente, esperando el resultado de la Gestión. De esas noches primeras le quedaba el hábito de dormirse al amanecer, ya que durante el día tenía que permanecer dentro del Mirador, para evitar el riesgo de que lo vieran desde la alta azotea, tertulia de lavanderas, desahogo de niños —los niños eran los más temibles— del edificio moderno que flanqueaba la casa colonial transformada en cuartería, con una ancha pared sin ventanas, cubierta por pintura sin sentido, en rojo, verde y negro, que le recordaban los discos y señales de una vía ferroviaria —aunque allá, en la Universidad, algunos estudiosos, despreciados por los de su bando, hubiesen sostenido que tales jeroglíficos en talla heroica respondían a un novedoso concepto de la decoración—. Al caer la noche, luego de que la vieja hubiera rezado el rosario con la modista de los bajos, despidiéndose con aparatosos bostezos para que todos supieran que iba a acostarse, él se escurría hacia la puerta, quitaba los puntales, y hallaba, en el segundo cuarto, lo que la anciana podía ofrecerle a modo de guiso o cocido bien espeso y firme, con el periódico de la mañana, donde buscaba ávidamente alguna nueva relacionada con su destino. A menudo, la hoja más interesante quedaba en mero marco de hombreras, de mangas, recortadas en el papel impreso para servir de patrones a las alumnas de la Academia de Corte y Costura —como llamaba la modista el cuarto de los maniquíes y motas de terciopelo rojo hincadas de alfileres, donde enseñaba a confeccionar blusas y faldas de poca complicación—. Pero lo que aún quedaba y narraba hechos de quienes afuera vivían le interesaba todavía lo bastante para tenerlo absorto, releyendo noticias al parecer nimias —como las que se referían, por ejemplo, a la gente que se iba de viaje—, hasta la hora en que, ya dormida la vieja, se apagaban los pórticos de los cines, se despejaban las calles, y el llanto persistente de un niño fuese indicio de sueño profundo en torno a su cuna. Entonces, más arriba de los focos que lo dejaban en sombras, podía andar a todo lo largo de la azotea, mirando a los patios de arecas y flores desvaídas, donde, bajo el arco de una cochera antigua, aparecía, de pronto, en el prenderse de una cerilla, una mujer abanicándose el pecho, o un anciano asmático envuelto en humos de papel de Arabia. Más allá era el fondo de la talabartería, donde se guardaba la polvorienta reliquia de un faetón con faroles de vela, sobre cuyos hules estaban puestos a secar, como despojos de mataderos, unos cueros a medio curtir. De más allá brotaban los tintosos olores de una pequeña imprenta de tarjetas de visita. De más acá, el hedor de las cocinas pobres, con sus cazuelas abandonadas por hoy en el agua grasienta, y, del otro lado, el tráfago perezoso de la cocina acomodada, donde dos fámulas iban dejando caer cuchillos secos sobre la mesa, al ritmo de un interminable tararear de canciones mal sabidas, que volvían a empezarse para nunca acabar. Protegiéndose con el cuerpo del Mirador de la siempre temible azotea del edificio moderno, asomábase a la calle, a ratos cortos, contemplando el mundo de casas donde, revueltos con lo californiano, gótico o morisco, se erguían partenones enanos, templos griegos de lucetas y persianas, villas renacentistas entre malangas y buganvilias, cuyos entablamentos eran sostenidos por columnas enfermas. Eran calzadas de columnas; avenidas, galerías, caminos de columnas, iluminadas a giorno, tan numerosas que ninguna población las tenía en tal reserva, dentro de un desorden de órdenes que mal paraba un dórico en los ejes de una fachada, junto a las volutas y acantos de un corintio de solemnidad, pomposamente erguido, a media cuadra, entre los secaderos de una lavandería cuyas cariátides desnarizadas portaban arquitrabes de madera. Había capiteles cubiertos de pústulas reventadas por el sol; fustes cuyas estrías se hinchaban de abscesos levantados por la pintura de aceite. Motivos que eran de remate reinaban abajo —florones en barandales, dentículos al alcance de la mano— en tanto que las cornisas alzaban cuanto pudiera parecerse a un zócalo o pedestal, con añadidos de vasos romanos y urnas cinerarias entre los hilos telefónicos, que se afelpaban de plantas parásitas, semejantes a nidos. Había metopas en los balcones, frisos que corrían de una ojiva a un ojo de buey, repitiendo cuatro veces, lado a lado, en fundición vendida al metro, el tema de la Esfinge interrogando a Edipo. Se asistía, de portal en portal, a la agonía de los últimos órdenes clásicos usados en la época. Y donde el portal había sido desechado, por afanes de modernidad, la columna se iba arrimando a la pared, empotrándose en ella, inútil, sin entablamento que sostener, acabando por diluirse en el cemento que se cerraba sobre lo sorbido. Nada de eso tenía que ver con lo poco que el amparado hubiese aprendido en la Universidad —Universidad que, para él, quedaba guardada en el baúl de cerradura enmohecida.

Por expreso. Procedencia: Sancti-Spíritus. La mano ha dejado la inservible brocha de afeitar que sirvió para trazar vistosamente las palabras con tinta china. El amparado se contempla a sí mismo, en aquel instante decisivo de su vida. Se ve atareado en meter cosas dentro del viejo baúl, traído a la isla, hace tantísimos años, por el abuelo emigrante. Los parientes y amigos que lo rodean y pronto lo acompañarán a la estación han dejado, esta mañana, de moverse en el presente. Sus voces le llegan de lejos; de un ayer que se abandona. No escucha sus consejos, por gozarse mejor del indefinible deleite de sentirse ya en un futuro entrevisto —de desprenderse de la realidad que lo circunda—. Al cabo del viaje será la capital con la Fuente de la India Habana, toda de mármol blanco, como se la veía en el cromo de revista fijo en la pared con chinches, cuya leyenda recordaba que a su sombra había soñado otrora un poeta Heredia, a quien el hecho de nacer en un pueblo tonto, semejante a éste, no hubiese impedido llegar a ser Académico Francés; al cabo del viaje conocerá la Universidad, el Estadio, los teatros; no tendrá que rendir cuenta de sus actos; hallará la libertad y acaso, muy pronto, una amante, ya que esto último, tan difícil en provincia, es moneda corriente donde no hay ventanas enrejadas, celosías, ni comadres noticiosas. La idea le hace plegar con especial cuidado el flamante traje, cortado por su padre según los últimos figurines, que piensa estrenar, con la corbata y el pañuelo entonados, cuando vaya a matricularse. Luego entrará en un café y pedirá un Martini. Sabrá, por fin, a qué sabe esa mezcla que sirven con una aceituna en la copa. Después irá a casa de una mujer que llaman Estrella, de quien el Becario le contó maravillas en una carta reciente. Y el padre que le dice, precisamente en este instante, que no se junte con el Becario, pues parece que lleva una vida disipada y despilfarra en fiestas —“que no dejan sino cenizas en el alma”— la pensión del Ayuntamiento. Las voces le llegan de lejos. Y más lejanas se le hacen todavía en la estación del ferrocaril, en medio de campesinos que se hablan a gritos, de andén a andén, luego del paso de un tren de ganado que rodaba en un trueno de mugidos. En el último momento el padre compra unos panales de miel para mandarlos de obsequio a la vieja que se ofreció a alojarlo donde vive —parece que tiene un Mirador en la azotea, habitación independiente y cómoda para el estudiante—, es la llegada del expreso, con su locomotora de campana, y la baraúnda de las despedidas… Y aquí había llegado, muy de noche, con el baúl que ahora contemplaba; a este Mirador que le hiciera visitar su anciana nodriza, venida años antes a la capital, en seguimiento de una familia rica, dueña de la añeja mansión transformada en casa de vecindad. Desde el primer momento se barruntó, por el tono decididamente maternal de la negra, que ésta pondría trabas a sus ansias de libertad, vigilando sus entradas y salidas, rezongando y fastidiando —impidiendo, por lo menos, que trajera mujeres al Mirador—. Por lo mismo, se hizo el propósito de cambiar de albergue, tan pronto como estuviera encarrilado en sus estudios. Y ahora, luego de haberse olvidado de la vieja durante meses —¿es ella la que así gime desde hace un momento, o son lloriqueos del niño de la modista?—; luego de haber desertado de esta habitación desde hacía tanto tiempo, hallaba aquí el supremo amparo, el único posible, junto al baúl provinciano, dejado aquí al mudarse, porque encerraba cosas que entonces habían dejado de interesarle.

Pero hoy, al levantar la tapa, encontraba nuevamente la Universidad abandonada, bien presente en el estuche de compases y bigoteras regalado por su padre; en la regla de cálculo, tiralíneas y cartabones; en el pomo de tinta china, vacío, que aún despedía su olor alcanforado. Ahí estaba el Tratado de Viñola, con los cinco órdenes, y también el cuaderno escolar donde, adolescente, hubiera pegado fotografías del templo de Paestum y del domo de Brunelleschi, la “Casa de la Cascada” y una perspectiva del templo de Uxmal. Los insectos se habían cebado con la tela de sus primeros dibujos a pluma, y de los capiteles y basas, copiados en papel transparente, solo quedaba un encaje amarillento, que se rompía en las manos. Luego, eran libros de Historia de la Arquitectura, de geometría descriptiva; y, al fondo, sobre el diploma de bachiller, la tarjeta de afiliado al Partido. Los dedos hallaban, al sopesar aquella cartulina, la última barrera que hubiera podido preservarlo de lo abominable. Pero había estado demasiado rodeado, en aquellos días, de impacientes por actuar. Le decían que no perdiese el tiempo en reuniones de célula, ni en leer opúsculos marxistas, o el elogio de remotas granjas colectivas, con fotos de tractoristas sonrientes y vacas dotadas de ubres fenomenales, cuando los mejores de su generación caían bajo el plomo de la policía represiva. Y, una mañana, se vio arrastrado por una manifestación que bajaba, vociferante, las escalinatas de la Universidad. Un poco más lejos fue el choque, la turbamulta y el pánico, con piedras y tejas que volaban sobre los rostros, mujeres pisoteadas, cabezas heridas, y balas que se encajaban en las carnes. Ante la visión de los derribados, pensó que, en efecto, se vivían tiempos que reclamaban una acción inmediata, y no las cautelas y aplazamientos de una disciplina que pretendía ignorar la exasperación. Cuando se pasó al bando de los impacientes, empezó el terrible juego que lo había traído nuevamente al Mirador, pocos días antes, en busca de una última protección, cargando con el peso de un cuerpo acosado, que era necesario ocultar en alguna parte. Ahora, aspirando un olor a papeles roídos, a alcanfor de tintas secas, hallaba en aquel baúl como una figuración, solo descifrable para él, del Paraíso antes de la Culpa. Y al alcanzar, por momentos, un nivel de lucidez desconocido, comprendía cuánto debía al encierro que lo sentaba a hablar consigo mismo, durante horas, buscando, en el examen detallado de una trabazón de hechos, un alivio a su miseria presente. Había una fisura, ciertamente; un tránsito infernal. Pero, al considerar las peripecias de lo sucedido en aquel tránsito; al admitir que casi todo en él había sido abominable; al jurar que jamás repetiría el gesto que le hiciera mirar tan fijamente un cuello marcado de acné —ese cuello que lo obsesionaba más que la cara aullante, vista en el estruendo del terrible segundo—, pensaba que aún le sería posible vivir en otra parte, olvidando los tiempos de extravío. Eran gemidos las palabras con que los tormentados, los culpables, los arrepentidos, se acercaban a la Santa Mesa, para recibir el Cuerpo del Crucificado y la Sangre del Sacrificio Incruento. Bajo la Cruz de Calatrava que adornaba el pequeño libro de Instrucción Cristiana para uso de párvulos que la vieja le había dado, se escuchaba ese patético gemido, en las oraciones para la confesión, en las letanías a la Virgen, en las plegarias de los Bienaventurados. Con sollozos, con imploraciones, se dirigían los indignos, los caídos, a los divinos intercesores, por pudor de hablar directamente a quien, por tres días, hubiera bajado a los infiernos. Toda la culpa, además, no era suya. Era obra de la época, de las contingencias, de la ilusión heroica: operación de las deslumbrantes palabras con que lo hubiera acogido, cierta tarde —a él, bachiller de provincia, avergonzado de su traje mal cortado en la sastrería paterna—, tras de las paredes del edificio en cuya fachada de majestuosas columnas se estampaban con relieves de bronce, bajo un apellido ilustre, los altos elzevirios de un HOC ERAT IN VOTIS… Miraba ahora hacia la Sala de Conciertos, cuyos capiteles con volutas cuadradas le parecían una caricatura de las que se hubieran asociado a su hoy aborrecida iniciación. Allí se afirmaba la condena impuesta por aquella ciudad a los órdenes que degeneraban en el calor y se cubrían de llagas, dando sus astrágalos para sostener muestras de tintorerías, barberías, refresquerías, cuando no rechillaba la fritura a la sombra de los pilares, entre mostradores de empanadas, sorbeteras y aguas de tamarindo. “Escribiré algo sobre esto”, se decía, sin haber escrito nunca por la apremiante necesidad de fijarse nobles tareas. Salía de las inacabables borracheras de aquellos meses, de los excesos a que se creen convidados los que mucho arriesgan y desafían, hallando la primera claridad al cabo del túnel. No sabía dónde le tocaría ir ahora, puesto que el Alto Personaje iba a determinar, para su mayor conveniencia, el rumbo más expedito. Nunca terminaría sus estudios de una arquitectura abandonada a principios del primer curso. Pero aceptaba de antemano los más duros oficios, los sueldos peores, el sol en el lomo, el aceite en la cara, el camastro y la escudilla, como fases de una expiación necesaria. “Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo, su único hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen.” No recordaba todavía sino el comienzo del Credo. Iba por el librito de la Cruz de Calatrava, dejado sobre el jergón, cuando se percató, de súbito, que su hambre había pasado. Pensaba en pescados y los imaginaba como repugnantes cosas, con ese ojo vidrioso y plano, que apenas era ojo, tachuela clavada en el hedor de las escamas; pensaba en carnes, y las hallaba repelentes, informes, con su sangre aflorada; pensaba en frutas, y las recordaba ácidas y frías; pensaba en panes, y se le hacían desagradables los grumos, las grietas, de sus migas. No quería comer. Ofrecía a Dios la vaciedad de su vientre, como un primer paso hacia la purificación. Se sintió ligero, recompensado, entendido. Y le pareció que una deslumbrante agudeza lo ponía en íntimo contacto con las materias, las cosas, las realidades eternas que lo circundaban. Entendía la noche, entendía los astros, entendía el mar, que acudía a él, en el reflejo de la luz del faro, mansamente atormentado, cada vez que su rotación le coincidía rectamente con la mirada. Pero no entendía en palabras ni en imágenes. Era su cuerpo todo, sus poros, el entendimiento hecho ser, quienes entendían. Su persona se había integrado, por un instante, en la Verdad. Se echó de bruces sobre las losas de barro que aún devolvían el bochorno del día transcurrido. Sollozaba, de tanta claridad, al pie del Mirador en sombras.

Despertó al cuarto día, antes de la media tarde, con la boca terrosa. Un sudor lento, de gotas crecidas sobre cada poro, le brotaba de las orejas, de la nuca, de la frente, imponiéndole la idea de que estaba amarillo, demacrado, sucio desde dentro. Era bueno no tener espejo para comprobarlo, porque hubiera sido peor. Se enderezó en el jergón, para aliviar sus sienes de un rodar de gravas. Su sexo, por más desconcierto, acababa de enterarse dolorosamente, exasperado de latidos que le venían del pecho y del vientre. Comprobó el hecho al tacto, y fue a sentarse sobre el baúl, estupefacto de que su cuerpo conservara tales energías debajo del hambre. Tras de la puerta apuntalada, más allá del comedor, la sobrina hablaba confusamente con la modista de los bajos. La vieja, de seguro, estaba mejor. Otras veces había padecido de lo mismo, reponiéndose con sus pócimas y cocimientos. Pero esta vez la enfermedad se prolongaba. Así, era necesario reflexionar en comer. Poner la lucidez de los últimos días —la alegría de no comer— en la voluntad de comer. Ya que no podía contar con la vieja para obtener algún alimento, pensar en alguna posibilidad. Debía haber cosas comestibles en una casa, en una habitación, que no fueran aquellas que el hombre acostumbraba a llevar a sus fuegos. De niño había pensado, muchas veces, en el sabor que tendría un caldo de césped, una sopa de hojas, una ensalada de gramas. Los herbívoros se nutren de yerbas que, probablemente, podía comer el hombre. Además, ¿quién no ha mordisqueado alguna vez, con deleite, el tierno tallo de una brizna de esparto? Miró a su alrededor: madera, barro, hollín. En las ciudades sitiadas de la antigüedad, la gente llegó a comer trozos de cuero macerado. Se roía el revestimiento de las monturas, se hervían bridas, cinturones, abarcas de correas blandas. También, en una mina inundada, los hombres habían descubierto al cabo de días que los troncos del apuntalado conservaban cortezas frescas… Fue gateando —para que su silueta no se pintara sobre los muros exteriores de la azotea— hasta donde podía mirarse al patio de la talabartería. Alguien se había llevado las pieles a medio curtir que durante tantos días se secaran sobre los hules del faetón. Ahora le sorprendía el absurdo de haber querido contemplar esos pellejos inalcanzables, como si su remoto olor a desolladero, a salazón, hubiese podido serle de algún alivio. Madera, barro, hollín. “Cuando los campesinos fueron concentrados en las ciudades por la maldad del Capitán General de España —le había contado la vieja—, se hinchaban de tanto tomar agua.” Abrió el grifo y, recibiendo el agua en las manos, se dio a bebería ávidamente, para llenarse el vientre. Pero aquella agua entibiada por el sol que caldeaba los caños llegaba a sus entrañas con una frialdad pesada, ahuecadora, de serrín mojado. Fue quebrado por una contracción violenta, y, cayendo sobre los puños, vomitó lo bebido, hasta quedar en un espasmo seco, que le hundía el vientre, cada vez, con un sordo empellón en la nuca, arqueándole el espinazo, como el de un perro que espumarajea el veneno. Agotado, se echó al pie del muro, con el cuerpo sacudido de latigazos. Estaba tan invadido por la idea de comer, que esa idea, única que le fuese concebible en aquel momento, se volvía un mandato de índole casi abstracta. No pensaba ya, como el primer día de ayuno, en algún alimento preferido por su paladar, ni se pintaba ya en su mente, con añoranzas de niñez, la gran cocina familiar oliente a pescadilla recién sacada del aceite —con los verdes untuosos del chícharo, el arroz teñido de azafrán, la crujiente tiesura de los hojaldres rendidos al dentazo—, que ponían inalcanzables sabores en su boca estragada por tanta saliva ansiosa. Los alimentos habían dejado de diversificarse, para quien solo pensaba en el alimento, cualquiera y único, aceptado de antemano, vuelto al hambre del recién nacido a quien abandonaron al pie de un campanario, y aúlla su miseria buscando la madre en la piedra… Oyó voces. Dentro del caracol de la escalera, la modista de abajo llamaba a la sobrina para probarle un vestido. Esperó impacientemente a que sonaran los zapatos de tacón, alejándose, en la madera de los peldaños, y que las voces se situaran en el plano de la máquina de coser, sacada al patio con la fresca. Quitando trancas y puntales, abrió la puerta que lo aislaba del resto de la casa desde hacía cuatro días. La vieja, dormida, gemía quedamente con el resuello, bajo sus palmas de Domingo de Ramos. A su lado, en una silla, había un plato sopero, lleno de avena hervida. Como la cuchara era de postre, una mano crispada se hundió en la masa resquebrajada por azúcares derretidos. Y fue luego la lengua, ansiosa, presurosa, asustada de comer robando, la que limpió el plato, con gruñidos de cerdo en las honduras de la loza, y saltó pronto al esparto de la silla, para lamer lo derramado. Levantóse luego el cuerpo sobre sus rodillas, y fue la mano, otra vez, en el envase del Cuáquero, escarbando con las uñas en la avena cruda. Después, la puerta quedó cerrada. Caía la tarde. La barcaza de arenas pasó lentamente a la altura del Mirador, sobre un sol que teñía de anaranjado la Sala de Conciertos. Bajo las pérgolas del parque, varios perros en celo acosaban un grifo barcino, que gritaba ante el embate de los machos. En lo alto del edificio moderno sonaba una música: la misma de otras veces. Primero agitada; luego triste, lenta, monótona. Quien yacía en el piso, de entrañas a la vez doloridas y ahítas, con sueño, atravesado de borborigmos, yendo de la felicidad a la náusea, confundía esas notas sordas, a ratos, con el sordo ruido de la imprenta de tarjetas de visita. Detrás de la puerta, la anciana empezó a llamar a la sobrina con voz irritada, reveladora de mejor salud. “Usté no puede comer tanto, tía”, gritaba la parda, que regresaba con su vestido nuevo, al ver que apenas quedaba avena en el cartón del Cuáquero. “Usté no debe comer tanto.” Y como el Soldado la esperaba frente a la casa, se fue taconeando de prisa en el caracol de la escalera.

La portentosa novedad era Dios. Dios, que se le había revelado en el tabaco encendido por la vieja, la víspera de su enfermedad. De súbito, de aquel gesto de tomar la brasa del fogón y elevarla hacia el rostro —gesto que tantas veces hubiera visto perfilarse en las cocinas de su infancia— se le había magnificado en implicaciones abrumadoras. La mano traía, al sacar la lumbre, un fuego venido de lo muy remoto, fuego anterior a la materia que por el fuego se consumía y modificaba —materia que solo sería una posibilidad de fuego, sin una mano que la encendiera—. Pero si ese fuego presente era una finalidad en sí, necesitaba de una acción ulterior para alcanzarla. Y esa acción, de otra y de otras anteriores, que no podían derivar sino de una Voluntad Inicial. Era menester que hubiera un origen, un punto de partida, una capitular del fuego que, a través de las eras sin cuento, había iluminado las caras de los hombres. Y ese Primer Fuego no podía haberse encendido a sí mismo… Creyó vislumbrar, en todo, una parecida sucesión, un ineludible proceso de recibir energías de otra cosa; el mismo remontarse de los actos que, sin embargo, no podía ser infinito. Los hilos tenían que ir a parar, por fuerza, a la mano de un Propulsor primero, causa inicial de todo, detenido en la eternidad y dotado de la Suprema Eficiencia. El ateísmo de su padre le parecía absurdo, ahora, ante una imagen que tantas cosas explicaba, extrañándose de que otros no hubiesen pensado, antes que él, en demostrar la existencia de Dios por aquella iluminadora ocurrencia que había tenido ante una brasa. Y, como los niños de la casa moderna habían cantado ayer: Tilingo, tilingo / Mañana es Domingo / Se casa la gata / con un loro pelón, y las iglesias llamaban a misa, abrió el libro negro y oro de la Cruz de Calatrava, que ahora dispensaba inacabables deslumbramientos a quien creciera, lejos del catecismo, en una sastrería francmasona y darwiniana. Cada página le revelaba una insospechada belleza de la Liturgia, dándole la exaltante impresión de penetrar un arcano, de ser iniciado, de compartir los secretos de una hermandad. Nunca hubiera pensado que lo visto por él, tantas veces, como meros manteles del altar, representaba el Mantel que envolvió Su Cuerpo, ni que el alba, el cíngulo y la estola, narraran tres episodios del más trascendental Proceso presenciado por los hombres. De la vestidura de púrpura, que erguía en su mente las columnas de la casa de Pilatos, pasaba al Calvario, donde se detenía, absorto, a la orilla del Cáliz; y al contemplar —al entender— el Cáliz, se maravillaba ante el descubrimiento de ese sepulcro siempre abierto en la materia más preciosa, mística transposición del mayor de los dramas: tinieblas que labraban el metal hasta honduras impensadas, sombra envuelta en el relumbre de las gemas y de los oros; alquimia revertida que de lo fulgente hacía vasta noche de espera para la humanidad emplazada. Hasta el agua, cuyo sentido litúrgico había ignorado, hablaba ahora por el flanco del Redentor. Alguna vez había estado en la iglesia, llevado por la tía devota, cuando su padre estaba en la capital, comprando géneros para los que todavía pedían driles y alpacas. Se había arrodillado, sentado, puesto de pie, como los demás frente al altar de molduras barrocas, sin sospechar que, cuando el oficiante revestía los hábitos de su menester, representaba nada menos que el Hijo de Dios en su Pasión. Había seguido la misa mirando al maderamen de la cúpula, donde siempre dormía algún murciélago —entretenido con todo lo que no era la misa— sin saber que allí se representaba, en una acción reducida a su simbólica esencia, el Misterio que más directamente lo concernía. Y ahora que se daba por enterado, hallaba en los simples movimientos que acompañaban el Gloria, el Evangelio, el Ofertorio, esa prodigiosa sublimación de lo elemental que, en la Arquitectura, había transformado el trofeo de caza en bucráneo; la anilla de cuerdas que ciñe el haz de ramas del fuste primitivo, en astrágalo de puras proporciones pitagóricas. ¡Haber llevado en sí tales poderes de entendimiento, ser capaz de percibir tales verdades, y haberlo ignorado, en despilfarras abominables, para hacer caso de discursos que tanto habían servido para justificar lo heroico como lo abyecto! ¡Ah! ¡Creo! ¡Creo! Creo que padeció bajo el poder de Pilatos, que fue crucificado y sepultado; que descendió a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Creo que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos… Y hay algo de trompeta llamando al Juicio Final en eso que vuelve a sonar en lo alto del edificio moderno, donde alguno admirado aún por la compra reciente de un gramófono barato, de ingrato sonido, no hace sino tocar y tocar la misma música, echando a veces la aguja atrás. Son como varias piezas grabadas en sucesión, puesto que se siguen —siendo distintas— en un mismo orden. Primero es algo muy confuso, donde se oyen como toques de corneta —un tema de marcha militar que no acaba de serlo—. Luego viene lo triste, lo lento, lo monótono. Después, hay una danza muy alegre. Pero la interrumpe un nuevo toque militar que no acaba, sin embargo, de ser militar del todo: algo como las llamadas que se escuchaban en ese documental, tan ridículo, de los nobles franceses que, antes de cazar, oían misa con sus jaurías bendecidas, mientras los monteros enlevitados tocaban unos instrumentos que parecían grandes volutas de cobre. Y se terminaba siempre con la música a saltitos —con algo de esos juguetes de niños muy chicos, que, por el movimiento contrariado de varitas paralelas, ponen dos muñecos a descargar martillos, alternativamente, sobre un mazo—, seguida de unos valses quebrados, que iban a parar a algo majestuoso y grande, con trompetas, con metales de banda, como los que sonaban en Sancti-Spíritus, cerca de la sastrería, en noches de retreta. Y luego, ese alegre alboroto final, con sus trompas de caza otra vez… La sobrina estaba bajando por la escalera de caracol. Era preciso abrir la puerta para ver si la anciana estaba dormida, y alcanzar el caldo que, como otras veces, se enfriaba junto a la cama. Pero ahora, al tomar el plato, para llevarlo a la boca, las manos quedaron en suspenso. En la cara de la negra, sorprendentemente desarrugada, dos ojos se abrían, mirando con vidriosa fijeza —con lejana e inexpresiva intensidad— a quien dejaba el plato entre dos pomos de medicina, sin atreverse a sorber sus grasas pintadas en turbias lentejuelas sobre flacas patas de aves —de las que se ofrecen, colgadas de un clavo, en los puestos de volatería al menudeo—. Las uñas de un gallo viejo, montadas en tres dedos de escamas grises, retorcidas, con algo humano en las arrugas de sus pieles, descansaban sobre una tajada de calabaza apenas desprendida de la cáscara. Después de un instante de vacilación, desafiando la fija mirada puesta demasiado tarde en lo incontenible, la boca se hundió en esa sopa de Domingos, resoplando y royendo, antes de arrimarse al cartón del cuáquero. Por hacerse perdonar, el hombre de labios espolvoreados de avena cruda hizo el gesto de arrebozar a la anciana, subiéndole la manta hacia el cuello. Al tocarle la mejilla, un sobresalto se le recogió en crispación y espera de todo el ser: esa mejilla estaba yerta y dura, y la mano cerrada, puesta sobre la sien, volvió a la sien con la obstinación de miembro muerto cuando él trató de hallar algún latido en la muñeca de venas frías. Un paso sonaba en el caracol de la escalera. El taconeo era de la sobrina que venía seguida de gente y prorrumpió en grandes gritos cuando él, luego de cerrar presurosamente la puerta tras de sí, hubiera alcanzado el Mirador. El horror de lo ocurrido lo tenía como estupefacto, de cuclillas en el piso, adosado al baúl, con la atención puesta en los oídos; aquella coja, era la modista; el tranco afelpado y asmático, era del encargado; el choque de las punteras en cada peldaño, era del soldado —que ahora volvía a bajar, en busca de lo necesario para tender y enterrar—. Los patios se llenaron de preguntas hechas de ventana a ventana. Y pronto, en un confuso pataleo, llegaron los de las Pompas, con su hielo y sus velas. Y se dio comienzo al velorio, con la aparición de familiares venidos de barrios remotos —Jesús del Monte, el Calvario, Santa María del Rosario—, que solo se acordaban unos de otros cuando tenían noticias de que eran menos. A veces, alguno daba un golpe en la puerta cerrada, queriendo pasar a la azotea, donde había renacido el espanto de los primeros días. El batiente estaba firmemente apuntalado y pronto renunciaban los que pretendían abrirla. Pero, ahora, la resistencia de esa madera llegaba a sus últimas horas. Cuando se llevaran el ataúd, mañana, el encargado —aquel que siempre se irritaba por el extravío de la llave— llamaría al cerrajero. De su Brazo Secular colgaría la Llave Maestra. Y cuando la Llave Maestra girara en lo enmohecido, y se viera que la tabla pintada de azul no despegaba de sus jambas porque la tenían sujeta desde afuera, habría que entregarse. No a esos hombres que nada podían contra él y ni siquiera llamarían a la policía al saber que pertenecía al mundo de los Temibles. Habría que entregarse a la libertad —a la calle, a la multitud, a las miradas— que era como verse emplazado. Volvería al tormento de interrogar todos los rostros, al temor de comer dos platos seguidos en la misma mesa, a la intolerable obsesión de hallar frialdades de hospital en la blancura de toda sábana. Sería el abandono de la cama antes del sueño cumplido, el andar a la sombra, con miedo al eco de sus propios pasos; la carne que se recoge y huye del calor de otra carne, porque una fruta madura ha caído en el patio —porque el viento ha cerrado las persianas del corredor—. Cuando nadie quería saber de él; cuando se le rechazaba con horror de las casas, había recordado a la vieja. Ella no podía olvidar que, en un tiempo, lo había llevado colgado de los pezones, llamándolo por tan tiernos nombres que se conmovía cuando se lo contaban. La vieja, al verlo demacrado, con la camisa rota y sucia bajo el traje azul marino que se había puesto para confundirse mejor con las sombras, empezó a gritar que no quería desgracias en la casa y que quien mal andaba peor acababa. Le había alquilado el Mirador por una miseria, a su llegada de Sancti-Spíritus; lo había aconsejado como una segunda madre. Y él se había marchado, seguramente, al ver que no le dejaban traer hembras de mal vivir a una casa de fundamento y religión… Pero parecía tan miserable en aquel momento, caído a horcajadas sobre un taburete, sollozando entre sus manos de uñas sucias, que volvió a ser, para ella, el mismo que, cierta vez, pareciera ahogarse de tos ferina entre sus brazos. Eran las venas hinchadas, verdes, en la sien y en el cuello; el espasmódico estremecimiento de los hombros, el aliento avinagrado, la queja sorda, venida de dentro, al cabo de los sollozos. Enternecida, la vieja lo había llevado al Mirador, durante tanto tiempo desertado, para que esperara allí, oculto —junto al baúl donde quedara guardado lo que de su Universidad quedaba— el resultado de la Gestión. ¡Oh! Madre de Dios, Madre purísima, Madre castísima, Virgen poderosa, Virgen clemente, ruega por nosotros; Rosa mística, Torre de David, Estrella de la Mañana, Salud de los pecadores, Reina de los mártires, ruega por nosotros… La que calmó mi hambre primera con la leche de sus pechos; la que me hizo conocer la gula con la suave carnosidad de sus pezones; la que puso en mi lengua el sabor de una carne que he vuelto a buscar, tantas veces, en torsos jóvenes de su misma sangre; la que me nutrió con la más pura savia de su cuerpo, dándome el calor de su regazo, el amparo de sus manos que me sopesaron en caricias; la que me acogió cuando todos me echaban, yace ahí, en su caja negra, entre tablas de lo peor, diminuta, como encogida la cara sobre el hielo que gotea en un cubo mellado, porque yo, que ni siquiera debí pensarlo —admitir que me fuese posible— he devorado su alimento de enferma, engullido sus mieses, roído los huesos de sus aves, sorbido con avidez de marrano sus caldos de Domingos. ¡Señor, ten misericordia de nosotros! ¡Cristo, ten misericordia de nosotros!… Y, en la casa moderna, esa música tan triste, tan monótona y triste, que parece un responso en oficio de vigilia.