Resonancias de una lectura restaurada

Alerta el lector, asido aún a anteriores velas… de esas que rondan en torno al corazón demente, claman cual agudos silencios, perpetuando nocturnidades asistidas, sueños acostumbrados, a ratos volubles, vislumbra un nuevo país de estatuas, invitado por quien (des)dibuja, a modo de antesala, el decursar del que intente transitarlo.

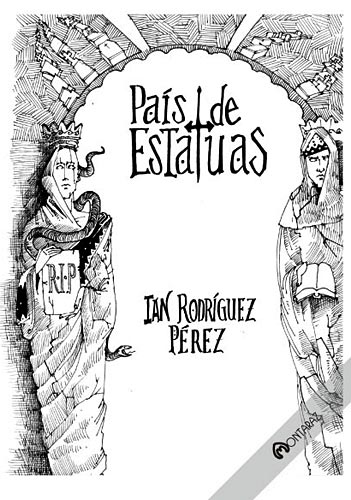

País de estatuas, el más reciente poemario del itinerante (tunero-pinero-cienfueguero-¿…?) Ian Rodríguez Pérez, a cargo de la Editorial Sanlope, asume desde su pórtico la locuaz invitación, quizás advertencia, de un autor que, desdoblado luego en cierta complicidad inusitada con un sujeto lírico-restaurador-estatua-lector, conjura la consumación de la travesía: “Cuando cierres este libro, habrá versos que perdurarán hasta donde visiblemente le es permitido a nuestros ojos entender la perdurabilidad de lo inerte”.

Ante la certeza de que “todo hombre es, en alguna medida, un restaurador”, el poeta se adhiere, en cada una de las páginas de este poemario-país, a la contemplación de aquellas estatuas —las interiores o las reales—, que nos han hecho detenernos alguna vez a entrever, tras la corteza aparente de sus pétreos ademanes, los mismos pensamientos, actitudes, aspiraciones, infortunios, que como a ellas suelen asistirnos. Acudimos así a la citada conjunción de un sujeto que deambula por estas líneas, cual vulnerable observador, transmutándose en varios de sus actuantes: “Qué poco hemos cambiado los restauradores. Los días, confusos y más agresivos, nos deparan el abismo de la distancia como una adicción común. Qué pocas pertenencias nos hacen felices… si bastaran las vísceras, si no tuviéramos que cargar el peso del sombrío equipaje que resultan a veces nuestras palabras1”. Guiados por la destreza de tal restaurador, ese que ensaya en las estatuas descubiertas el ejercicio de la restitución, presencian los lectores sus múltiples figuraciones: la del “reparador” que engendra la supuesta voz silenciada de aquellas (“Llueve y no sé por qué las estatuas sostienen mis palabras… Les doy mi voz, por si les urge callar2”), configurando un deambular recíproco entre palabra y silencio que obliga a la agudeza interpretativa (“Es tu voz la que me condena a estos marasmos, cuando no consigo vislumbrar una palabra, al menos una que confiera continuidad y no el desdoblamiento, este mudo vivir, como estatuas…3”), y consiente la dilucidación de cada intento del restaurador por emitir unas veces, desde la voz propia, la existencia de las estatuas, y otras, fundirse en su petrificado clamor (“El restaurador se inventó una nueva estatua, otra argucia para escapar… Él mismo es grito de la estatua que aborrece el claxon de los autos abandonando parques municipales4”).

Atrapado el lector en un alucinante rejuego de pretendidas interpretaciones, abandona la búsqueda de entes definidos. Asiste, ahora conscientemente, a la fusión de las que creyó existencias “oportunamente” fijadas. Cree entender cuán cierta puede ser la conjunción de nuestras almas, humanas, restauradoras, con las que las ignoradas estatuas también ostentan. Ya no acudirá a nuevas plazas sin revisitar antes las acostumbradas y acercarse, distinguir con ojos aguzados, cuánto de gesto humano quedó asido en el instante ¿pensado? de la petrificación (“La estatua llora la soledad del restaurador. Se saben una misma vida petrificada5”).

La lectura siguiente hará resurgir impensadas coincidencias entre estatua y restaurador, signados por el temor y —pudiera creerse absurdo—, el disfrute: de lo furtivo, lo distante, lo silencioso o silenciado, lo (in)oportunamente dicho, la infelicidad, la perpetuidad de la costumbre, la persistencia, el pesimismo, la frustración, la Muerte. Sensaciones invocadas por ambos, uno desde su causal inamovilidad, el otro desde la impuesta. Es tal la conjunción del sujeto lírico (¿restaurador? ¿estatua?) con quien llegamos a identificar como su otro yo (¿estatua? ¿restaurador?), que el lector no logra permanecer al margen de los entendimientos permisibles, optando solo por la inicial certeza de hallarse ante una disquisición lineal: la del restaurador dispuesto a renovar la superficie marmórea de las estatuas. Simpatizamos con quien consiente más que el fútil evento de la restauración corpórea: (“En toda estatua, sin embargo, se despiertan, se exasperan menudas manchas…Un buen restaurador avista esas y otras nocturnidades menos comprensibles, avizora la potencia o vitalidad de hambre y sed…; y en lugar de limpiar sus almas, el verdadero restaurador las ensucia, con una desleal y devota indiferencia6”). Y topamos agradecidos con páginas que pudieran decirse extraídas de un presunto Manual del restaurador. El sujeto lírico, acomodado en su tornadizo estatus de reparador, ofrece, a quienes intenten secundarlo, apotegmas: “…Hay estatuas que siempre desafinarán en tus manos7”; indicios o complacencias de su oficio: “No me arrepiento de ninguna estatua restaurada: los remordimientos suelen ser monedas de escaso peso en los bolsillos8”; evidencias: “La realización de toda estatua está en las manos de un restaurador9”; convencimientos: “Sin esta figurilla de piedra no entendería los atardeceres municipales10”; lasitudes; “Nadie mejor para hablar de la naturalidad y desenvoltura de mis desplazamientos que las estatuas. Por el día, yo las restauro; de noche, ellas me restauran… hilvanan mis sueños con imprudencia11”; tentativas: “En tus ojos contemplo los días que no consigo restaurar, soy, tengo la perdurabilidad de ese incienso que alguna mano, terriblemente misericordiosa, anima antes de acostarse12”.

Transitan, cual híbridos protagónicos, las calles de este país, restaurador y estatua, anhelantes de un lúcido receptor que más que detenerse en nombrar fisonomías estables, se complazca en moldear imprescindibles intersticios, esos donde el agotamiento del que restaura contemple la asunción del restaurado. El poeta, quien no deja de parecer juez y parte en la instauración de la travesía, permite abruptas detenciones de la voz de uno, haciendo gala de un consolidado dominio expresivo, e intercala, cuando pareciera que todo en su libro trata de las peripecias de aquel sujeto, la voz de las estatuas: “Sus labios entreabiertos no paran de decirme: así es tu país, este es tu país, no deberías tener dudas…13”. ¿Será acaso que como el mismo lector, ingenuo quizás, ha extraviado los límites entre lo humano y lo pétreo? Es entonces que topamos con la citada trasmutación de roles: la del restaurador devenido estatua que padece una suerte de espasmos expresivos visibles solo a los ojos de sí mismo, una más de las existencias posibles entre líneas.

Las estatuas, símbolo de lo inamovible, lo atemporal, cobran vida en la búsqueda de las aspiraciones detenidas que el restaurador —poeta o sujeto lírico— intenta imprimirles (“Mi mundo interior es un país de estatuas que se contradicen y reafirman.”), justificando acaso su no concreción. Pero la naturaleza de este trueque no es ya la de quien confunde su oficio sino, más bien, la de las estatuas que amparan evocadas restauraciones de un yo que solo logra concretarlas en sus improvisadas existencias, en su reconocimiento como imágenes contenidas, petrificadas, de lo que pudo haber sido: “Intentamos restaurar todas las cosas absurdas que nos condenan. Tendrían que decidir confesarnos ellas que aquí no ocurre nada: eres aliento de las sombras, el que tantea nuestros designios y nada comprende14”. Acude a ellas el poeta, las humaniza y vislumbra, tras sus maltratadas poses, un “testimonio de lo imposible”, de la “perfección no alcanzada”, como si de la naturaleza misma de las estatuas naciera “la auténtica poesía”.

Dicho entrecruzamiento semántico hace pensar en la imposibilidad de una exégesis trivial en nuestra andanza por las calles-poemas de este País de estatuas. Presumiblemente extraviado, creyendo haber arribado a un paraje inhóspito para los posibles restauradores, en el que estos mismos mudan su condición prístina, tornándose en pétreas entelequias, visos de lo fabulado, revela el lector una más de las transfiguraciones posibles: la estatua-mujer. Esa a quien se advierte que: “… para resistir la impronta de los restauradores, primero debe encontrar, y luego ir perfeccionando, su manera de entregarse15”. Las estatuas, instauradas ya como un continuum temático en la obra del poeta, acuden una vez más a sus líneas como rúbricas de lo imposible-pretendido. Topamos con aquellas que confieren sus palabras al restaurador (“… las que te confían su silencio (para que hables por ellas)”)16; “las que usurpan tus palabras17”; las que asumen el oficio de la restitución en un rejuego cómplice (“…ambos se restauran, pero nadie lo advierte18”); las que aguardan su realización en manos de quien restaura (“Tras la ausencia del restaurador, los pezones inertes de la estatua19”) o comparten su misma soledad (“…soledad sin reparos, la del restaurador y la de la estatua que alguna vez fueron gorriones20”); las que sugieren (“…al confiarnos la tristeza y el silencio de sus poses, transfieren a nosotros la idea de que un restaurador anda, lleva un rostro hirsuto…21”); las que equivocan (“Ella se ha propuesto domesticar los veleros interiores que me definen. Yo me percato, justo en el instante en que comienzo a comprender su brevedad de ola contra los arrecifes que mi cuerpo configura22”); las auténticas, descorazonadas, saqueadoras…

Tras un inventario de petrificaciones asistidas, el restaurador se cuestiona su esencia misma: “El restaurador que persiste en restituir los silencios y el alma de una estatua…sus aspiraciones más ocultas, ¿ha pensado en la indignación, la rabia que exteriorizaría si hicieran lo mismo con él? ¿No siente sobrecogimiento… por excederse con quien tal vez sea más libre, más leal, o momentáneamente más feliz? En toda estatua hay un tigre que conmueve y al mismo tiempo asedia. ¿Se atreverá a desenjaularlo?23”. Pareciera que asistimos al agotamiento de un sujeto lírico que se autosilencia ante la tentativa de la deslealtad, como si comprendiera que no le está permitido traspasar ese límite impuesto a la relación estatua-humano; como si despertara de un quimérico letargo donde apenas le fue concedido el ensueño de pensarse junto a ellas como “cuerpos que se transforman y evaden soledades…24”.

Ignorando, a tientas, la temida deslealtad de saberse vocero inoportuno de su pétreo silencio, el restaurador acude finalmente a petrificaciones menos frecuentadas. Evade su transitar por las plazas y parques de este País… y topa con las estatuas de los cementerios, esas a quienes sobra tanto silencio, transformando su avidez renovadora en la del solitario sepulturero: “Durante el día, las estatuas expanden su perfume invitando al sepulturero a volver con su ofrenda… El enterrador sitúa las flores y obsequia un beso sobre el frío mármol que de noche las estatuas se disputan25”. Incorporado el oficio, cree poder enmendar el doble estatismo —la inamovilidad que signa a las estatuas se refuerza en medio de los cementerios donde todo lo pretendido parece sepultado bajo las mismas lápidas que estas adornan— que les confiere este sitio y las hace respirar (“En los cementerios solo las figuras de piedra respiran.26), procura mitigarles “tanta ausencia”. No asombra entonces que el último poema sintetice sus perceptibles insomnios por concertar el desagravio: “No ignores a las estatuas que ellas nunca ignoran, y mañana, seguramente serán tu inasible prolongación (…) Dedícale todo el tiempo que puedas a su reposado silencio, y las estatuas cantarán por ti…27”.

Al cerrar este libro, el lector no frecuentará nuevamente un parque, una plaza, un cementerio, sin saberse aliado del restaurador en sus tanteos por entrever las interioridades de las adustas figuras, o pétreo espectador que ensaya, desde su gris existencia, los ademanes de quienes creen poder ignorarlo. Agradecerá esos versos que “con toda certeza” resurgirán al acudir al antes desconocido espectáculo de un hombre frente a una estatua, intentando ambos restaurar(se) adheridas petrificaciones.

NOTAS

1. Fragmento del poema 3.

2. Fragmento del poema 1.

3. Fragmento del poema 16.

4. Fragmento del poema 23.

5. Fragmento del poema 24.

6. Fragmento del poema 26.

7. Poema 27.

8. Poema 32.

9. Fragmento del poema 22.

10. Fragmento del poema 24.

11. Fragmento del poema 34.

12. Fragmento del poema 44.

13. Fragmento del poema 40.

14. Ibíd.

15. Fragmento del poema 11.

16. Fragmento del poema 12.

17. Ibíd.

18. Fragmento del poema 21.

19. Fragmento del poema 22.

20. Fragmento del poema 23.

21. Fragmento del poema 26.

22. Poema 5.

23. Fragmento del poema 25.

24. Fragmento del poema 35.

25. Fragmento del poema 38.

26. Ibíd.

27. Fragmento del poema 47.

Mylena Suárez Pérez. Matanzas, 1987. Licenciada en Letras

Licenciada en Letras por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Actualmente se desempeña como Especialista en Promoción Cultural en el Departamento de Creación Literaria del Centro Cultural Dulce María Loynaz.