Jottábich

Siempre pasa lo mismo. Cuando por azares de la vida nos reunimos unos pocos «viejos amigos» y se menciona el tema de la beca, siempre alguien habla de Jottábich. Si en el grupo hay una persona ajena a esos recuerdos, sin falta surge la pregunta «¿Y ese nombre tan extraño?», a veces aderezada con suposiciones como «¿Ese tipo tenía familia rusa?» y cosas por el estilo. De poco vale en tales casos aclarar que Jottábich no era un nombre, sino un apodo, porque la gente cree que un apodo tiene que significar algo y entonces pregunta «¿Eso qué quiere decir?». No le falta razón, pues ahora que hago memoria todos teníamos un motivo para nuestro sobrenombre: Huevi, porque era chiquito y rubio; Tontín, por ser medio estúpido; el Fanti, porque era gordo, narizón y con unas orejas grandísimas; el Zorro, porque estaba para la que se caía, mirando huecos en el albergue de las hembras o acuclillándose bajo su mesa para verle el blúmer a la niña que estaba detrás. Yo mismo era el Intelectual porque siempre andaba leyendo y hablando mierda de un lado para otro, haciéndome tanto el inteligente que al final terminaron creyéndome y hoy todos se preguntan cómo es que estoy pudriéndome dando clases en un preuniversitario y no dirigiendo algún ministerio en la capital. Pero «Jottábich» no significaba nada, o mejor, sí significaba, pero nada tenía que ver ese significado con su portador. Por más que he preguntado, en esas reuniones ocasionales, la relación entre el apodo y el muchachito de nariz aguileña y ojos de rata que compartió con nosotros el séptimo grado, nadie puede decirme nada.

Porque «Jottábich» sí significa algo: quiere decir «hijo de Jottab», y por tanto los que suponen parentescos rusos no están muy descaminados. Aunque claro, Jottábich tenía tanto de ruso como yo, y la única razón del vínculo era que «Jottábich», antes de ser el apodo de un ratón aguileño, era el nombre del protagonista de una novela infantil soviética. Eso tampoco explica las cosas, porque no había correspondencia entre nuestro ratón y el viejito simpático que viajaba en alfombras voladoras y se arrancaba pelos de la barba para hacer milagros. El Jottábich de la novela era un mago, o mejor, un genio de la lámpara descubierto por un Aladino eslavo, el camarada-pionero-socialista-soviético Volka Kostílkov. Pero por muy genio que fuera siempre sus milagros se golpeaban las narices con el ateísmo científico de la sociedad perfecta y un poco aburrida del pionero Volka. Además de su anacronismo, Jottábich, como todo tipo con superpoderes, tenía un defecto de fábrica, una kriptonita particular que hacía que sus prodigios se fueran al carajo: el agua. Siempre que se le mojaba la barba se jodía la cosa porque ni aunque se la afeitara podía lograr un desgraciado milagro. Por otra parte, se sabe que una alfombra voladora cuando está empapada pesa mucho y, por tanto, gracias a una ley de gravitación universal que esgrimía sabihondo el camarada Volka, va en picada como un elefante que cae de un décimo piso.

Volviendo a nuestro Jottábich, en nada se parecía al genio reeducado por el pionero socialista, salvo en el hecho de que tal vez el agua fue su kriptonita. Pero igual su historia regresa una y otra vez a nuestras reuniones, y casi siempre es el motivo de un silencio molesto y un vano intento de cambiar de tema. Entonces medio que nos miramos unos a otros, decimos «verdad que la vida es una mierda», porque de alguna manera hay que romper el silencio, y acordamos próximos encuentros con la certeza de que no asistiremos.

A veces, sin embargo, alguien desenreda el hilo y entre todos rememoramos lo que pasó. En el fondo, la historia es bien sencilla, tan sencilla que uno tiene que meter otras situaciones y personajes para que más o menos se alargue la cosa y el oyente ajeno a nuestro común pasado no piense que nos miramos medio cohibidos por una bobería que dura dos minutos. Uno tiene que meter, por ejemplo, los meses finales del curso y el escándalo de Yoadis, la ilusión erótica de séptimo grado, el gran motivo de nuestras pajas, la chinita linda que a todos decía que no y que un buen día no pudo disimular su preñez en medio del reguero de vómitos y la barriguita que no cesaba de crecer. Hay que meterla a ella, que una tarde fue sacada de la beca por la puerta trasera, como quien dice, y hay que meter la mañana siguiente, cuando se apareció el padre como un loco y cogió a Lázaro (uno de nuestros jefes de albergue y hermano de Yoadis, nada menos) y por poco lo mata a patadas y galletas. Recuerdo esa escena como si fuera hoy: el padre reventando a Lázaro contra la pared y Lázaro mirándolo asustado con sus ojos de mafioso, mientras nosotros los rodeábamos en silencio sin hacer nada y ni los profesores intervinieron hasta que se dieron cuenta de que si no lo hacían iba a ocurrir una desgracia. Aparte de la cara de Lázaro llena de moretones (con sus ojos que ya no parecían de mafioso sino de boxeador noqueado) y la certeza de que algo muy turbio había pasado, aquellos acontecimientos tuvieron dos consecuencias para nuestras vidas de becados. La primera, que Yoadis se convirtió en un tema definitivamente vedado durante nuestras pajas, por lo que en los comentarios y pensamientos del baño volvieron a aparecer triunfales, a falta de otra competencia, la flaca Arisley, la bizca Tatiana, Karelia gorda-pelota y el resto del bestiario femenino de séptimo. La otra consecuencia, un poco más importante para la historia de Jottábich, fue que al quedar vacante la cama de Lázaro (quien no se fue por la puerta trasera, sino a la vista de todo el mundo), Armando, un alumno de noveno, le dijo al Papa, nuestro jefe de albergue, «Papa, voy pa’llá» y al día siguiente se apareció con un colchón enrollado bajo el brazo y un adulón que le llevaba la mochila y unos percheros con el uniforme de docente planchadito.

Aquí tengo que hablar de Armando, aunque sólo intervino tres veces en el asunto de Jottábich. Armando era un mulato altísimo, con unas manazas enormes y una fama de boxeador que alimentaba tirando jabs a su sombra en la pared del pasillo. Era mucho más alto y más fuerte que el Papa y no le hablaba en el tono entre guatacón y respetuoso con que lo hacía el resto del albergue. En realidad, casi nadie merecía la palabra de Armando entre los alumnos de séptimo. Bueno, verdad que le costaba mucho hablar, y cuando lo hacía salía una especie de sonido gutural en el que más o menos se adivinaban palabras como «asere», «qué bolá» y «consorte», remendadas unas con otras sin mucha coherencia, pero igual el Papa y los suyos le prestaban atención como si por la boca le salieran flores. Armando, sin embargo, les correspondía con un bostezo en el momento más inesperado de su charla, se callaba, los miraba a todos con unos ojos medio turbios de sueño y pedía algo de comida o un cigarro, cosas que de inmediato aparecían en su mano.

Armando fue el principio de la caída del Papa. No porque lo sustituyera en el albergue, pues a él le aburría mandar, sino porque acabó con una serie de mitos creados alrededor de nuestro jefe. Sobre todo, el carácter sagrado de sus cosas. Los pomitos de perfume, hasta ese momento intocables en la taquilla, se quedaron vacíos cuando Armando se aficionó a emperifollarse todas las tardes. Las libretas del Papa, que todos miraban respetuosos sobre su carpeta, Armando las cogía para apelmazarse la pasa, cuando no les arrancaba unas hojas para ir al baño. Las chancletas del Papa, que se adaptaron de lo más rápido a sus patazas de boxeador, aparecían regadas por cualquier parte y allá iba a buscarlas nuestro jefe. Lo más grande, sin embargo, fue la tarde en que lo encontramos acostado sobre la cama del Papa, el cabrón altar que hasta entonces siempre había estado con su sábana estiradita y sus postales, y que ahora veíamos todo revolcado, con un gigante mulato en calzoncillos arriba, que se escarbaba la nariz mientras decía «Ñoj, asere, qué rico ettá eg codchoncito ette pa’ sacadse loj moco». Recuerdo que ese día alguien por primera vez discutió una orden del Papa y dijo «Yo no voy a limpiar ni pinga» cuando lo mandaron a baldear los inodoros. Y aunque el Papa lo amenazó y lo zarandeó un poco, el tipo no limpió.

¿Quién fue aquel valiente? No sabría decirlo, pero sí estoy seguro de que no fue Jottábich. Él era demasiado ratón, física y espiritualmente, como para ser otra cosa que espectador en medio de aquella escena trascendental. Era un muchacho insignificante, gris como la pelambre de un guayabito, y la mayor parte de las veces ni nos dábamos cuenta de si estaba o no en el albergue. Porque el Jota tenía la costumbre, después del trabajo vespertino en el campo, de perderse por los montes a cazar gorriones con un tirapiedras; y a veces no aparecía hasta la caída de la tarde, cuando ya el comedor había cerrado y no había ni un pedazo de pan por los alrededores. A Jottábich eso le importaba un carajo. Sonreía mientras los demás le decían «Jota, te quedaste sin jama» y se iba detrás de las canchas deportivas, a reunir ramitas para hacer fuego y preparar su cena.

Jottábich comía mejor que todos nosotros. Por lo menos, comía más carne. Había que verlo engullendo aquellos cuerpecitos menudos, chamuscados por una parte y crudos por la otra, triturando con los dientes los huesitos y escupiéndolos sobre el césped, para tener idea de lo que era una alimentación placentera. «Jota, tú estás de madre. Mira que comerte esa mierda», le decíamos, pero él, de lo más contento, sonreía y de paso dejaba ver un pedacito de carne sanguinolenta atrapada entre los incisivos. Y como, ratón y todo, tenía buen corazón, nos ofrecía uno de sus gorrioncitos asados, pero nosotros lo rechazábamos con un gesto de asco, imaginando que el día menos pensado le saldría un parásito por el culo o se moriría de una enfermedad rara. Pero, pese a ser enano y flaco como todos nosotros, Jottábich tenía una salud de hierro, quizás hasta reforzada con todos aquellos pajaritos que comía por las tardes. Porque, aunque cada bichito no daba ni para un bocado, a veces se aparecía con más de veinte y algo de proteína le aportaría esa cantidad de carne. Recuerdo que cuando nos acostumbramos a sus banquetes, la jodedera era con que a ese ritmo los gorriones iban a desaparecer. Yo mismo le dije que un día los gorriones se iban a vengar del holocausto (Dios mío, qué palabras utilizaba) y, ahora que lo pienso, mejor me hubiera callado.

Pero bueno, para que la historia avance hay que traer de nuevo a Armando, quien sin querer puso la primera piedra para la desgracia de Jottábich. A Armando, como ya dije, no le interesaba mandar, y por tanto era menos molesto que los otros hijoeputas que nos jodían la vida en el albergue. Todo el tiempo estaba peinándose la pasa, echándose perfume, sacándose los mocos o fumando y comiendo con el Papa y sus amigotes. Su ropa se la lavaba y planchaba la novia, una flaca de noveno que también se acostumbró, como las novias del Papa y Michel, a correr aleros para singar por las noches con su mulato. Así que, aparte de que se sumó otro gemido al concierto de templetas, poca cosa nos molestaba del boxeador. Bueno, sí nos molestaba algo, y era que cuando le daba por cagar se limpiaba el culo con lo primero que apareciera. Si no respetaba las libretas de nuestro jefe de albergue, se supondrá que poco le importaba limpiarse con una toalla, una camisa, una sábana o cualquier otra cosa que encontrara en nuestras taquillas. Porque, esto es bueno señalarlo, Armando era, a su manera, muy limpio. Mejor, era un tipo obsesionado con la higiene de su cuerpo, aunque poco le importaba que todo a su alrededor apestara a causa de su jodida limpieza. Un ejemplo: no cagaba sentado sobre la taza del baño, ni siquiera acuclillado sobre ella. Qué va, eso era de gente cochina. En cambio, con las piernas abiertas en tijera, cada pie apoyado sobre uno de los tabiques de granito que separaban un urinario de otro, descargaba desde aquella altura unos cilindros carmelitas que, por supuesto, casi nunca ensartaban por el hueco de la taza. Recuerdo que una vez comenté con los otros que parecía el Coloso de Rodas, así patiabierto sobre los dos tabiques, y me dijeron «Intelectual, mira que tú hablas pinga. Se ve que no te toca limpiar el baño».

Armando se me escapa por la tangente, pero ahora mismo lo agarro y digo lo que conviene para esta historia: un día Armando cagó, se limpió con la toalla del Boni, la tiró en la taza, descargó y, por supuesto, provocó que se tupiera, no sólo esa taza, sino todo el servicio sanitario de nuestro albergue. Pero como la gente seguía comiendo y hacía la digestión y a veces sentía dolor en el estómago y no había otro lugar donde soltar la carga, se fue acumulando caca sobre caca hasta el día en que fuimos conocidos en toda la beca como «los peste a mierda de séptimo». Y verdad que merecíamos el apodo, porque el mal olor y el reguero de moscas en nuestro piso no había quien lo aguantara, salvo nosotros, por supuesto, que seguíamos en él de lo más campantes, bañándonos, durmiendo y espantando los bichos que se nos metían en la boca cuando conversábamos.

Así que la primera piedra en la desgracia de Jottábich fue una toalla embarrada de mierda. Pero el Jota, mientras tanto, no sabía que había comenzado a hilvanarse su adversidad y seguía tranquilo en su cazadera de gorriones, con una habilidad tal que más parecía gato que ratón. Por lo tanto, no sirve de mucho seguir con él y mejor traigo al subdirector de internado, un negro alto, de grandes bigotes, también con algo de boxeador, para que llene un huequito en la historia. Un viernes se puso en el medio de nuestro albergue, dijo que éramos unos cochinos, que había que ver la puercá que teníamos en los baños, que si seguíamos así íbamos a coger una enfermedad, que hacía falta un plomero para destupirlo todo, pero había que esperar que la beca consiguiera uno. Agregó, de manera un poco contradictoria, que comoquiera el asunto tenía que resolverse y que si no lo resolvíamos nos íbamos a quedar sin pase el fin de semana. Después dio media vuelta y se perdió para siempre de este relato, seguido por una nube de moscas que intentaban colarse por los huecos de su nariz.

El internado nos dejó muy preocupados. Si malo era estar en la beca de lunes a viernes, más malo resultaba pasarse en ella un fin de semana, con una pila de gente mirándose las caras durante dos días, hasta que el Papa y los suyos se cansaban y decidían cogernos de cobayos para matar el aburrimiento. Por suerte, el deseo de salir de pase era causa común, y todos nos esforzamos por encontrar una solución para el reguero de mierda. Pero nadie sabía de plomería. Fue aquí que hizo su segunda aparición Armando en el destino de Jottábich, con unos tablones bajo el brazo, unos clavos en la boca y un martillo en su manaza de boxeador. Pam-pam por aquí, pam-pam por allá, terminó clausurando la puerta del baño: «S’acabó. Nuay maj baño. Eg que quieda cagal que vaya pa’l monte». Y salimos de pase.

Claro, a partir de la semana siguiente se presentaron los inconvenientes. La puerta que había clausurado Armando daba acceso no sólo a los inodoros, sino también a los lavamanos y las duchas, por lo que para asearnos y bañarnos tuvimos que contar con la benevolencia de los albergues vecinos, los bebederos del edificio docente, el chorro de agua en el salidero de la cocina o, cuando todas esas opciones fallaban, resignarnos a volar el turno. En cuanto a orinar, no era muy molesto: por las noches, cuando más se complicaba el asunto, ensartábamos el pito entre dos persianas y al carajo si se mojaba alguien abajo. Pero el gran problema seguía siendo cagar, pues, aunque durante el día íbamos «a cagal pa’l monte», una urgencia nocturna era más difícil de solucionar. Aquí el Jota decidió sin más ni más salir de su grisura y contribuir un poco a su propia desgracia. Una tarde rompió un poco de persianas para agrandar el hueco por el que se colaban las novias del Papa, Michel y Armando, buscó un tablón y lo sujetó al marco del ventanal con unas bisagras. De esa manera, fuimos el único albergue de la beca con dos puertas exteriores: una daba a la escalera y la otra al abismo de un cuarto piso. Esa última la inauguró Jottábich ese mismo día, no para saltar al alero, sino para, con los pies apoyados en el alféizar, agarrar con mucho trabajo el alero de la azotea, izarse a fuerza de brazos y piernas hasta el techo y, finalmente, poder acuclillarse tranquilo junto a los tanques de agua.

La iniciativa del Jota ganó adeptos, entre los más atrevidos primero y luego en casi todo séptimo grado, pues subirse a la azotea servía no sólo para cagar, sino también para coger fresco y gozar del paisaje, con las hileras de matas de toronja que desde allá arriba se veían de lo más bonitas. Sobre todo, para Jottábich se convirtió en una versión del paraíso, pues descubrió que aquel lugar estaba lleno de gorriones. Fue entonces que dejó las andanzas por el monte y las sustituyó por las escaladas a la azotea, siempre a través de su puerta. Allá arriba se dedicaba a poner trampas para pájaros y, mientras ellos caían solitos, se entretenía disparando pedacitos de gravilla al vacío con su tirapiedras. Ya al atardecer, subía a bañarse en los tanques de agua. Un buen día descubrió los nidos. Recuerdo como si fuera hoy cuando se acercó de lo más contento y, mostrándome unas perlitas llenas de manchas que escondía en el puño, me dijo «Mira, Inte. Voy a hacer una tortilla».

Pero es mejor dejar por lo pronto al Jota cascando sus huevitos y traer a otro personaje que también hizo lo suyo en la historia: el Intelectual, o sea, yo. Porque cuando arriba dije que casi todo el mundo se subía a la azotea, el «casi» a quien único excluía era a mí. Por esa época todavía resolvía las urgencias del estómago rogando por los pisos que me dejaran pasar al baño, humillándome por tal de sentarme en paz sobre una taza embarrada de orina. Como era el Intelectual y hablaba bonito y la gente me pronosticaba un gran futuro, al principio me dejaban pasar. Pero un día se activó la emulación entre los albergues y comenzaron a dar pases a los jefes que tuvieran el albergue más limpio. Como el baño de séptimo grado no contaba en la emulación porque estaba tupido, los varones de los grados superiores consideraron una injusticia que ellos perdieran puntos por una manchita de sarro en una taza mientras las del cuarto piso estaban llenas de mierda y el Papa salía de pase como si nada. Y se desató la guerra. Resultado: un día el jefe de albergue de octavo me encontró encogido sobre un inodoro de su baño y poco faltó para que me sacara a patadas. De pronto me vi en la sala de estar, una mano agarrando los pantalones, la otra arrugando un pedazo de papel y con tremendo dolor de estómago, pero sin tener a dónde ir. Subí de lo más cabizbajo a mi albergue y allí me vio Jottábich: «Inte, qué te pasa». Le expliqué. Él habló con el Zorro: «Vamos a hacerle la media al Inte». Y con ellos dos me inicié en el alpinismo de beca.

Poco faltó para que mi primera experiencia fuera la última. Jottábich y el Zorro subieron primero y desde arriba me indicaron de dónde sujetarme, pero al intentar agarrar el alero de la azotea mi mano izquierda resbaló y me vi colgando de un brazo y con el abismo de cuatro pisos bajo mis pies. Creo que ahí mismo me cagué de miedo. Por suerte enseguida el Jota se movilizó y, ayudado por el Zorro, me haló hasta la azotea. Quedé tendido un minuto, con el corazón palpitando y la vista nublada, mientras los oía diciendo que tenía que fijarme en dónde ponía la mano, pues la parte del alero de la que me había agarrado estaba mojada y por eso había resbalado. Cuando me incorporé me dio por abrazar al Jota y decirle que le debía la vida y que si no llegaba a ser por él me hubiera reventado contra la tierra. Yo era así, medio teatral, pero en aquel momento debí parecer más bien medio maricón, porque Jottábich me apartó disimuladamente y, mirando al Zorro con sus ojos de rata, le dijo «Si este loco se hubiera despingado, ¿por quién cojone íbamos a copiar las tareas?». Y los dos se rieron.

Las palabras de Jottábich me ofendieron. Y como la mente de uno es del carajo, enseguida dejó de ser mi gran salvador y volvió a su condición de ratón gris devorador de gorriones. Un ratón un poco molesto, porque le debía un favor que de alguna manera habría que pagar. Como uno en esas cosas es siempre medio mezquino, pensé que bastaba darle un poco de comida o soplarle en un examen para que la deuda quedara zanjada. Y me propuse hacerlo lo más pronto posible.

Fue así que puse mi piedrita en la fatalidad de Jottábich. Pero primero debo poner el miércoles de las visitas, mi mamá cargada con una jaba llena de alimentos, el aguacero que hizo más breve la estadía de los padres y, finalmente, ponerme a mí diciendo adiós, con la jaba bajo el brazo, a mi mamá que partía en una guagüita atestada. Mientras subía al albergue, pensando dónde meterme para comer todas esas cosas en paz, me tropecé con Jottábich, medio tristón porque la lluvia le había impedido su dieta habitual de pajaritos. Ahí mismo pensé «Esta es mi oportunidad» y lo invité. Jottábich se puso de lo más contento, y le fajó al arroz con pollo y a la ensalada de pepinos y al flan como si fuera una rata que llevara años sin probar bocado, como si la comida de mi mamá fuera el asado de gorrioncitos que con tanto placer engullía por las tardes. Yo pensé «Ya liquidé la deuda» y también estaba contento, sin saber el rumbo que iba a tomar el asunto.

La mañana siguiente, mientras me lavaba la boca con el vaso de agua guardado del día anterior, llegó el Jota apretándose el estómago: «Inte, me cayó mal la comida de ayer. Hazme la media a la azotea». Yo busqué cualquier excusa, que ya tenía puesto el uniforme, que iba a perder el desayuno, que no estaba para eso, pero Jottábich me dejó con la palabra en la boca, dio media vuelta apresurado, abrió su puertecita y al rato estaban sus pies colgando en la claridad del alba. Ahí mismo todos sentimos un gorjeo y vimos una nubecita de gorriones bajando en picada, más o menos al mismo tiempo que la sombra gris de nuestro ratón se desprendía del techo dando alaridos hasta sonar tocotoc contra la tierra. Y allí quedó, con los brazos y piernas desmadejados y el rostro de perfil en el que se veía un ojito semicerrado.

Cuando los peritos de la policía subieron a la azotea para investigar, descubrieron los surcos de los dedos de Jottábich en el limo del alero. Enseguida dijeron que había resbalado a causa de la humedad, recordaron el aguacero de la tarde anterior y pronosticaron que seguro a nuestro director le partían las patas por irresponsable. Pero para algunos alumnos, que conocían las habilidades trepadoras del Jota, la causa del fallo en su escalada había sido esa repentina estampida de gorriones, que de seguro lo habría asustado en el momento en que se izaba sobre el techo. Entonces sacaron a relucir, con voz misteriosa, que aquello había sido una venganza de los gorriones por las cazaderas de Jottábich. Otros, menos supersticiosos, se acogieron a las declaraciones de la policía y culparon al agua que había humedecido todo y hacía que resbalara hasta el Hombre Araña. Así se formaron dos partidos alrededor de la causa de la caída que subsisten hasta hoy y que a veces provocan discusión cuando el tema sale en nuestras reuniones ocasionales.

¿La venganza del gorrión o el agua-kriptonita? No sé. Lo único que sé es que Jottábich cayó tocotoc sobre la tierra como un saco de papas. Y aunque cuando digo «saco de papas» tal parece que, al utilizar un símil prosaico, se me olvida lo de Intelectual, sé muy bien que la culpa de que haga esa comparación la tiene Armando. Pues Armando, el boxeador que se escarbaba los mocos y se limpiaba el culo con lo primero que encontraba, tenía que aparecer por tercera y última vez en la historia de Jottábich. Lo hizo el día siguiente de su muerte, la mañana en que estábamos todos cabizbajos, mirando por las persianas el lugar donde había caído el ratón y recordando su comedera de pájaros y hasta preguntándonos por qué no habían hecho la silueta de tiza que acostumbrábamos ver en las películas. De pronto, sentimos una sombra gigante a nuestras espaldas, nos volvimos y vimos a Armando, con los ojos medio turbios, que avanzaba hacia nosotros apretando algo en su manaza. Le cedimos espacio y él, sin mirarnos, se acercó a las persianas y abrió la mano, en la que vimos una papa atravesada por dos plumas. Tomó impulso y la lanzó al vacío. Luego dijo «Aí va Jotabi», imitó un alarido y comenzó a reírse mientras la papa se estrellaba contra el suelo.

No dijimos nada. Hasta el que le había soltado una pinga al Papa esa vez se calló. Miramos la espalda de boxeador estremecida por la risa, bajamos la cabeza y por primera vez pensamos que la vida es una mierda.

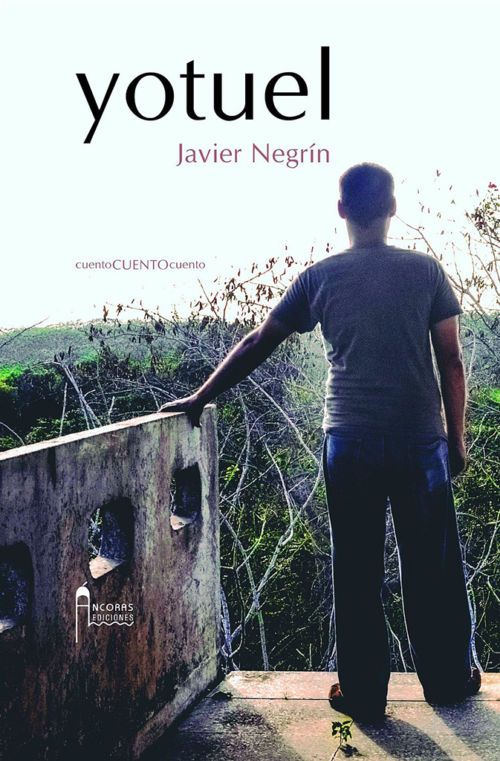

Javier Negrín. Placetas, Villa Clara, 1978. Narrador y ensayista.

Licenciado en Historia del Arte y máster en Estudios Interdisciplinarios de América Latina, el Caribe y Cuba. Ha publicado los libros Yotuel (narrativa, Ediciones Áncoras, 2012, reeditado en 2017) y La masonería cubana y el tratado Hay-Quesada (investigación, Ediciones Áncoras, 2019), este último en coautoría con Jorge Fernández. Ha obtenido los premios La Puerta de Papel (2017) y el Premio Nacional de la Crítica Histórica José Luciano Franco (2019).