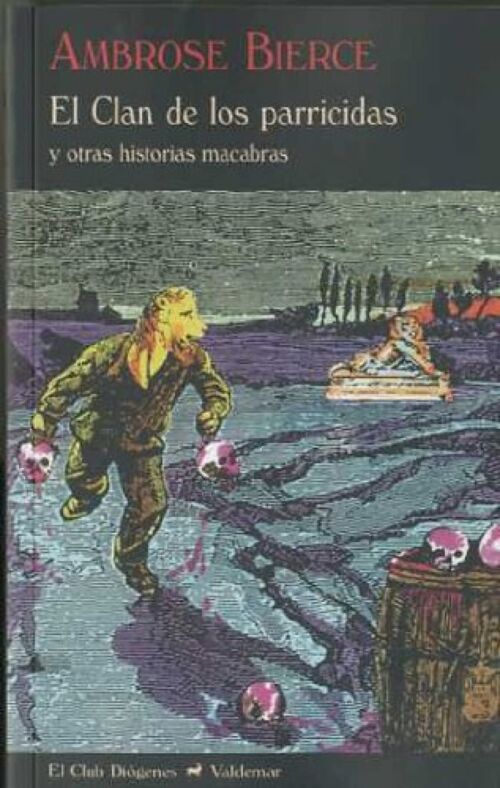

El Clan de los Parricidas y otras historias macabras

Resumen del libro: "El Clan de los Parricidas y otras historias macabras" de Ambrose Bierce

En «El Clan de los Parricidas y otras historias macabras», Ambrose Bierce despliega su maestría para sumergirnos en las profundidades del horror y lo insólito. Este compendio de relatos, que constituye una verdadera expedición al lado más oscuro del universo literario, nos presenta una amalgama de narrativas que exploran lo insondable, lo abominable y lo inefable.

Bierce, conocido por su agudo ingenio y su habilidad para tejer historias que dejan una huella imborrable en la mente del lector, nos lleva de la mano a través de relatos que van desde el despiadado y cruel humor negro en «El Clan de los Parricidas» hasta las formas de vida inconcebibles en «El Engendro Maldito». Cada historia es un viaje a lo desconocido, donde el autor desafía los límites de lo posible y explora dimensiones psíquicas en «Un Naufragio Psicológico» y «El Reino de lo Irreal», así como dimensiones físicas inexploradas en «Desapariciones Misteriosas».

La pesadilla onírica cobra vida en «La Muerte de Halpin Fraser», mientras que los espectros y las casas encantadas emergen de las páginas en relatos como «La Elocuencia de los Fantasmas» y «Algunas Casas Encantadas». Cada cuento es una obra maestra de lo macabro, donde Bierce juega magistralmente con el miedo y la fascinación, llevándonos a lugares donde la realidad se desdibuja y lo sobrenatural se convierte en parte de nuestra propia percepción.

Ambrose Bierce, con su estilo inconfundible, se erige como un arquitecto de la inquietud, un pionero de lo perturbador. Su capacidad para explorar los rincones más oscuros de la psique humana y desentrañar lo inexplicable hace de este volumen una experiencia literaria única. «El Clan de los Parricidas y otras historias macabras» es, sin duda, una obra que despierta la curiosidad morbosa del lector y lo sumerge en un universo donde el horror y la maravilla coexisten en perfecta armonía.

Aceite de perro

Me llamo Boffer Bings. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida: mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio, a la sombra de la iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos; no solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente: simplemente era así. La ocupación de mi padre —hacer aceite de perro— era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban, hasta cierto punto, en mí. Mi padre tenía, como socios silenciosos, a dos de los médicos del pueblo, que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar Oil Can. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce; pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren, y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata.

A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que, al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro.

Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles, y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré en seguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la hornalla, que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón de que la pequeña herida roja de su pecho —la obra de mi querida madre— no hubiese sido mortal.

Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin, pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor al agente. «Después de todo», me dije, «no puede importar mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría los huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pudiera causar el reemplazo del incomparable Oil Can por otra especie de aceite no tendrán mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente». En resumen, di el primer paso en el crimen y atraje sobre mí indecibles penurias arrojando el niño al caldero.

Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado: los perros habían sido tratados en forma absolutamente usual, y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo, y lo hice, aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua ignorancia sobre la ventaja de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a un ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en relación con sus negocios: ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni había por qué conducir perros a su destino: mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay, que personas tan estimables llegaran por mi culpa a tan desgraciado fin!

Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se limitó a suprimir a pedido niños inoportunos: salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos y hasta aquellos adultos que podía atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad superior del producto, llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el Cielo que también los inspiraba.

Tan emprendedores eran ahora, que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera, consideré prudente no ir con ellos a la aceitería esa noche y me fui a dormir al establo.

…

Ambrose Bierce. (Ohio, Estados Unidos, 24 de junio de 1842 - 1913) fue un escritor, periodista y editorialista estadounidense. Su estilo lúcido y vehemente le ha permitido conservar la popularidad un siglo después de su muerte, mientras que muchos de sus contemporáneos han pasado al olvido. Ese mismo estilo cáustico hizo que un crítico le apodara El amargo Bierce (Bitter Bierce).

Tras licenciarse se dio a conocer como periodista en San Francisco, donde colaboró en The Argonaut, The Overland Monthly y New Letters, del que fue nombrado director en 1868. Es la época en la que se hará buen amigo personal de Mark Twain, de cuyo fluido y expeditivo modo de escribir se vuelve admirador entusiasta.

Desde 1872 hasta 1875 vivió con Mary Ellen en Londres, donde escribió. De vuelta a Estados Unidos, se estableció de nuevo en San Francisco, donde se convirtió en columnista y editorialista del San Francisco Examiner, propiedad de William Randolph Hearst. Convertido ya en el escritor más célebre de la costa occidental, en 1889 se trasladó a Washington D.C., pero continuó su relación con los diarios de Hearst hasta 1906.