Naufragios

El apagón llegó de improviso, justo cinco minutos después de haber comenzado la telenovela brasileña. Sin comprender de momento lo que sucedía, Maricarla salió al balcón para averiguar la causa de la desgracia. Nadie sabía nada, no había ningún apagón programado porque precisamente la noche anterior les había tocado a ellos en el horario de la tarde y la prima noche, que era el peor de todos los horarios posibles. Indignada ante la evidencia de quedarse sin saber lo que ocurriría esa noche en la novela, Maricarla abrió la boca para liberar su ira. Y en el arrebato de su impotencia gritó a los cuatro vientos que se cagaba en el coño de la madre del hijoeputa aquel. Su vozarrón rebotó en el edificio de enfrente, regresó con el eco, se extendió por el parquecito y se fue volando sobre el hospital para perderse en el mar. Todo el que quiso, pudo oírlo. Aún tuvo el valor de agregar que un barco con un tanque bien grande de petróleo era lo que le hacía falta a ella. Desde el balcón de al lado Cary le hizo señas de que se callara, Joaquín estaba sentado afuera y la estaba oyendo, dos pisos más abajo. A mí qué carajo me importa, dijo todavía Maricarla, mirando hacia el lugar desde donde el supuesto chivato trataba, como todos, de refrescarse con el soplo de la brisa nocturna. En fin de cuentas, chivato o no, tampoco podía encender su ventilador y sufría también el sofocante calor de la noche de verano. Cary, que veía a Joaquín desde su balcón, lo llamó por señas para decirle que no le hiciera caso a Maricarla, que estaba medio loca. Y en seguida se metió en su casa. Maricarla, por su parte, se quedó un rato más en el balcón, apoyada contra la balaustrada del quinto piso y despotricando de todos y de todo.

Ya dentro de casa, Cary duda si ponerse a conversar con el niño o irse para casa de los rusos a jugar monopolio. De monopolio ya está harta. Cuánto se puede estar jugando como un bobo a la luz de una vela, comprando y vendiendo tarjetas y taruguitos de madera. Eso está bien para los rusos, que ya están medio viejos y no tienen otra cosa que hacer. Y va hasta el dormitorio y ve que el niño se ha quedado dormido en su cunita. Lástima, le hubiera gustado hablarle un rato, aunque él no entienda nada, pero igual la escucha con atención y hasta se ríe de sus chistes. O quizás sí entienda o interprete algo en su cabeza de bebito, quién sabe. Conversar con el niño siempre la reconforta. Pero hoy no. Hoy en realidad se alegra de que duerma, porque ahora tampoco de eso tiene deseos. No sabe qué hacer. ¿Qué vas a hacer, Cary, si ni de una cosa ni de la otra tienes ganas? De lo que tienes ganas es de acostarte y templar, de hacer el amor con Ricardito, de revolcarte en la cama con él. E inconscientemente te llevas la mano al pecho y te palpas los pezones, que se te erizan al contacto con tus dedos. Coño, Cary, coño, ¿dónde está tu macho, con tantas ganas de singar y sola en casa? Ricardito, hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Será verdad que fue a pescar camarones con Diego, o estará en casa de Miriam, la puta esa? No, no puede ser, lo que pasó, pasó, y ya ahí no queda nada, que por algo la dejó y la trajo a ella a vivir con él allí en su casa. Y como no puede soportar la soledad, decide llegarse un momento hasta casa de Maricarla. Sin pensarlo mucho, va hasta la cuna, arropa al niño e, inclinándose sobre él, lo besa en la frente. Luego sale de la habitación y de la casa, atraviesa la plazoleta que separa los dos apartamentos y toca a la puerta de Maricarla. Su puerta queda abierta para poder sentir al niño si se despierta. Maricarla no abre, estará todavía en el balcón con su concierto, piensa Cary. Oye, mija, le recrimina cuando la vecina por fin abre la puerta, no sigas hablando mierda, que te van a meter presa. El apartamento está brillantemente iluminado por un farol de kerosene, algo que a Cary le recuerda su infancia en la finca de su padre. ¿Presa a mí?, dice Maricarla y fríe un huevo con la comisura de sus labios, ¿quieres café?, colé hace un rato. Bueno, dice Cary, viene bien, y se sienta en una butaca, mirando el panorama de la noche a través del vano del balcón, con esta oscuridad cualquiera se queda dormida. ¿Y Ricardito?, pregunta Maricarla cuando le trae el café. Pescando con Diego, creo. ¿Creo?, repite Maricarla socarrona, ¿no estás segura? Bueno, sí, es decir, no sé. ¿Qué te preocupa? Es que estoy aburrida de estar sola. Maricarla la calma, alégrate de que luche; peor sería si no tuvieras nada que darle al niño. Cary recoge los pies sobre la butaca e inmediatamente siente el borde de sus bragas mordiéndole el clítoris, y piensa que como quiera que se ponga es igual. Es que en los últimos tiempos, si no está en el río pescando camarones, está en Piedra Alta cogiendo langostas, o si no revisando las trampas para caguamas o pescando submarino. Alégrate, insiste Maricarla, peor sería si anduviera por ahí con mujeres o bebiendo ron como Guille el de Ana. ¿Tú crees? Coño, Cary, ¿qué te pasa? Cary prueba el café, está caliente, muy sabroso. Está muy rico, dice y añade: Tú sabes cómo le gustan a él el ron y las mujeres… Igual que a todos, contraataca Maricarla. Sí, pero con Miriam viviendo aquí mismo en la planta baja… Miriam tiene su marido. Pero está enamorada de Ricardito. Qué tú sabes, dice Maricarla, y se pone de pie para recoger la taza vacía que Cary le extiende. Oye, chica, tu marido se llama Ricardito, no Richard Gere. ¿Qué tú crees, que es el mejor de los mejores? Olvida eso, Cary. Y saliendo al balcón, se apoya en la barandilla y mira en dirección al mar. Cary sigue sentada en la misma posición, apretando los muslos para sentir más intensamente la presión del borde de sus bragas. De repente Maricarla la llama. ¡Coño, no se muere este año! ¡Qué casualidad!, creo que ahí viene tu Richard Gere. ¿No es él? Cary salta de su asiento y se asoma al balcón. Por el paseo de la plazoleta entre los dos edificios se acercan dos sombras. Cargan un saco a cuatro manos. Cary no tiene más que echar una ojeada para saber que una de las sombras es la de su marido. Entonces da media vuelta y, atravesando la sala de Maricarla, sale disparada de la casa de su vecina y entra en la suya propia.

¿Qué hacen todos (o casi todos) durante el apagón? ¿Qué hace, por ejemplo, Felipe el electricista, y el mismo Ricardito, una vez que ha depositado el saco de camarones sobre la mesa de la cocina para que Cary se encargue de congelarlos? ¿Qué hacen juntos Joaquín, el sospechoso de chivatería, y Salas, en la terraza de la casa de éste último? Pues beben ron. ¿Y Guille?, ¿qué hace Guille, el marido de Ana, el que trabaja en la ronera y es el principal suministrador de todos los vecinos del barrio? ¿Qué hace Guille las tardes que no llega borracho y se pelea con Ana cuando ella le reclama –ahora que está sobrio– su promesa de no volver a emborracharse? ¿Y qué hace el Moro? Bebe ron, el Moro bebe ron, pero no solo, sino en compañía de su mujer, que como es mujer y es mucho más fina que su marido, lo bebe en tragos preparados, ya sea mojito, daiquirí o inclusive un cuba-libre cuando hay en casa coca-cola. Sí, el Moro bebe durante el apagón, pero no bebe como Guille, en permanente bronca con su mujer, y tampoco como Felipe y Ricardito, que son amigos y les gusta beber juntos en el balcón de alguno de ellos. A casa de Felipe viene también Oscar, que aunque no vive en el edificio, es buen amigo suyo y comparte siempre los apagones y los tragos. De modo que esta noche de apagón Felipe se quita el cansancio en el balcón de su casa, cuando ve a Ricardito subir con el saco de camarones y le dice que se llegue, digo, si tu mujer te deja. Coño, qué pasa, finge molestarse Ricardito. Bueno, te esperamos, dice Felipe magnánimo, y continúa charlando con Oscar, que sabe de barcos y de carpintería de ribera y tiene él mismo un barco, aunque el barco de Oscar está sumergido en Boca de Mayabo. Está allí, a cinco metros bajo el agua desde que el ciclón del noventa y dos hundió una buena parte de las embarcaciones del puerto pesquero, y la suya de paso. Oscar no es pescador, sino que trabaja en la fábrica donde antiguamente trabajaba Felipe, y tiene un hobby, que es la pesca en el canto del veril y a lo largo de la costa norte de la provincia. Ahora no tiene ningún hobby, porque, como se ha dicho, su barco está a cinco metros bajo el agua en la boca del río. Felipe, por su parte, no tiene ningún hobby porque el tiempo no le alcanza para trabajar, desde las siete de la mañana hasta que regresa a casa oscuro ya. Felipe, que no tiene ningún hobby, tiene, sin embargo, una obsesión. Y la obsesión de Felipe tiene que ver con barcos. La obsesión de Felipe es ir a reunirse con su madre en Hialeah; cruzar el estrecho de la Florida con su mujer y su hija e ir a reunirse con su madre en Hialeah. Y no porque no pueda vivir sin ella (qué duda puede caber de que Felipe adora a su madre), pero la obsesión no es tanto por reunirse con su madre, como por reunirse con su madre allá. Por eso, cada vez que Oscar viene a casa de Felipe, los dos amigos hablan de barcos, y más exactamente del barco sumergido de Oscar. Por suerte el motor está a salvo, que Oscar lo rescató del fondo del mar, y en estos momentos hablan precisamente de la reparación que Felipe ha prometido hacer al viejo artefacto para ponerlo en condiciones. Y el casco, ¿qué pueden hacer ellos para poner el casco a flote y volver a instalarle el motor? Es peligroso, dice Oscar, levantaría sospechas inmediatamente. Sí, es verdad, dice Felipe, ¿qué hacer?, ¿qué coño se puede hacer para tener un barco en este país? Oscar levanta el vaso vacío: Por el momento echarse un trago, sírveme un poco de ron, a ver si se me aclaran las ideas. En el instante en que Felipe levanta la botella un relámpago refulge en medio de la noche. A la luz de la centella ven al Ruso que en ese momento se acerca con paso rápido hacia la entrada de la escalera. Sin detenerse, el Ruso levanta una mano y saluda. Felipe y Oscar responden con un sonoro buenas noches, que se diluye en el bramido del trueno. En seguida el recién llegado se pierde en la oscuridad del hueco de la escalera, y Felipe y Oscar chocan sus vasos por el éxito de sus planes. Es el momento en que Ricardito llega y, saltando la baranda del balcón, se incorpora al grupo. Felipe se dispone a verterle ron en un vaso, pero se da cuenta de que un fuerte viento del norte ha comenzado a soplar y empuja las primeras gotas de un aguacero repentino y parejo. La lluvia cae de costado y muy pronto se espesa, y los tres amigos tienen que dejar su sitio en el balcón para entrar en la casa. A los pocos minutos ya la tormenta se abate con furia sobre San Pedro de los Camarones.

Cansada de esperar el regreso de Ricardito, Cary se ha desnudado y se ha metido en el lecho matrimonial. Se ha metido en el lecho pero no se ha acostado a dormir, porque no tiene sueño. Se ha acostado a esperar a su marido. Después de haber bajado a recibirlo a su llegada de la pesquería, y de ayudarlo a subir el saco de camarones, tuvo la ilusión de que esa noche se bañarían juntos, se acostarían temprano y harían más de cuatro cosas en la penumbra del apagón. Por desgracia no ha sido así, al menos hasta ahora. Aunque ella espera. Espera, comemierda, se reprocha a sí misma, espera, que es lo único que sabes hacer. Y allí, de espaldas sobre el lecho de sus mejores lances de amor, permanece durante varias horas mirando al techo oscuro de la habitación. Cuando por fin oyó abrirse y cerrarse la puerta de la calle, sintió también la llegada de una corriente dulce que le recorrió de arriba a abajo el cuerpo. Conocía aquella sensación cálida, que la volvía sensible a la menor caricia, haciéndola humedecer de placer aún antes de que su hombre la tocara con la punta de los dedos. Desde su puesto de vigilia, Cary sintió a Ricardito andando por la casa, buscando algo en la nevera y entrando en el baño. Al oír el golpe del chorro en la taza tuvo un repentino deseo de levantarse e irlo a encontrar allí mismo, mientras orinaba. Se contuvo, sin embargo, y decidió esperar. Cuando por fin el esposo hizo su entrada en la habitación, Cary identificó el olor de su cuerpo y, suspirando, abrió inconscientemente las piernas. La papaya de su sexo, expuesta al aire, parecía arder. Ricardito, sin embargo, no le prestó atención. Sin dirigirle la palabra, se dejó caer pesadamente sobre el extremo de la cama, se volvió sobre su lado derecho y en seguida se quedó rendido a la vera de su mujer.

Así quedó ella, dispuesta para el amor, esperando desnuda por la mano del esposo, que no llegó a tocarla. Hijo de puta, masculló en voz alta, y sintió que los ojos se le humedecían. Después de un rato de llanto silencioso, fue sin embargo su propia mano la que comenzó a moverse suavemente sobre su piel. Ardía. Primero se acarició los senos, que inmediatamente reaccionaron al roce de los dedos. Los oprimió, pellizcándose los pezones, hasta que sintió un ligero dolor. Luego, desbordada por la pasión, elevó las rodillas y llevó su mano derecha hacia su vientre. Allí la mano se entretuvo tratando de sofocar la calentura de sus muslos, bordeó un instante los pliegues del ano, como solía hacerlo Ricardito cuando cumplía con su deber, y continuó luego en busca del sexo. Los dedos rondaron los labios de la vagina, anduvieron como una bandada de codornices por entre el matorral de su vello púbico, y fueron a posarse finalmente sobre su martirizado clítoris. Lo acariciaron una y otra vez, con mimo al principio, violentamente después. Allí anduvieron los dedos, buscando, explorando, empapándose con los jugos de su flora, torturando a su dueña en una interminable caricia, en un juego siempre creciente que por momentos parecía elevarla a las cúspides del placer y que en ocasiones la dejaba despeñarse bruscamente en las simas de una irritante frustración. Allí, en la soledad de su lecho compartido, Cary se retorció mil veces, presa de las más inimaginables contorsiones, buscando algo que sabía estaba cerca, pero que, sin embargo, no lograba encontrar. Entonces introdujo varios dedos al mismo tiempo y buceó con ellos, mientras sentía que su clítoris reventaba, que sus riñones ardían, que sus pezones se volvían un grano de maíz al rojo vivo. Un rosario de suspiros entrecortados se escapaban continuamente de su pecho. Por fin, cuando ya casi no podía soportarlo más, sintió que algo se liberaba en su interior. La marejada de placer que sobrevino la arrastró como una caracola. Y millones de hormigas marcharon sobre su piel, por debajo de su piel, como si estuvieran emprendiéndola a mordidas con cada célula de su cuerpo enfebrecido. Entonces dejó escapar un fuerte quejido de alivio y, levantando su mano derecha con el puño cerrado, golpeó fuertemente la espalda de Ricardito, que ni aun así se dio por enterado de lo que había ocurrido en la otra mitad del lecho matrimonial.

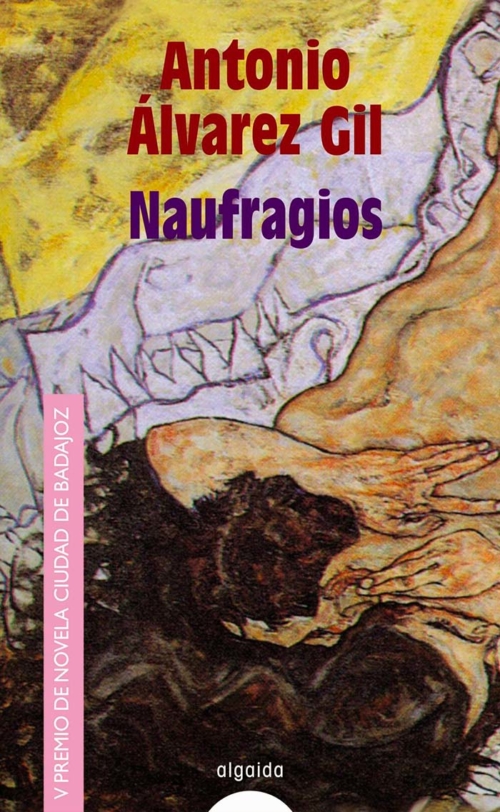

Antonio Álvarez Gil. Melena del Sur, 1947. Cuba

Escritor cubano-sueco. Graduado de Máster en Literatura Norteamericana Contemporánea (1982) y Máster en Historia del Cine (1983) en la Universidad de La Habana. Autor de numerosos libros, que se han publicado en varios países (Cuba, Suecia, España, Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay). Entre ellos: Una muchacha en el andén (1986), Del tiempo y las cosas (1993), Fin del capítulo ruso (1998), Las largas horas de la noche (2000), Naufragios (2002),-Delirio nórdico (2004), Concierto para una violinista muerta (2007), Después de Cuba (2009), Callejones de Arbat (2016) y-Las señoras de Miramar y otras cubanas de buen ver (2016). Entre los cuantiosos premios recibidos destacan: Premio David (Cuba, 1983), Premio de novela Ciudad de Badajoz (España, 2001), Premio de novela del Ateneo ciudad de Valladolid (España, 2004), Premio “Vargas Llosa” de Novela (España, 2009) y finalista del Premio Fernando Lara de Novela (España, 2015) y del Premio Nadal (España, 2017). Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España y de la Asociación de Escritores de Suecia. Ha participado en varios encuentros internacionales de escritores y dado clases de creación literaria en Cuba, Suecia y España.