Y después de todo, la cruz

Too fast for freedom

Sometimes it all falls down

These chains never leave me

I keep dragging them around.

Florence and the Machine. “Delilah”

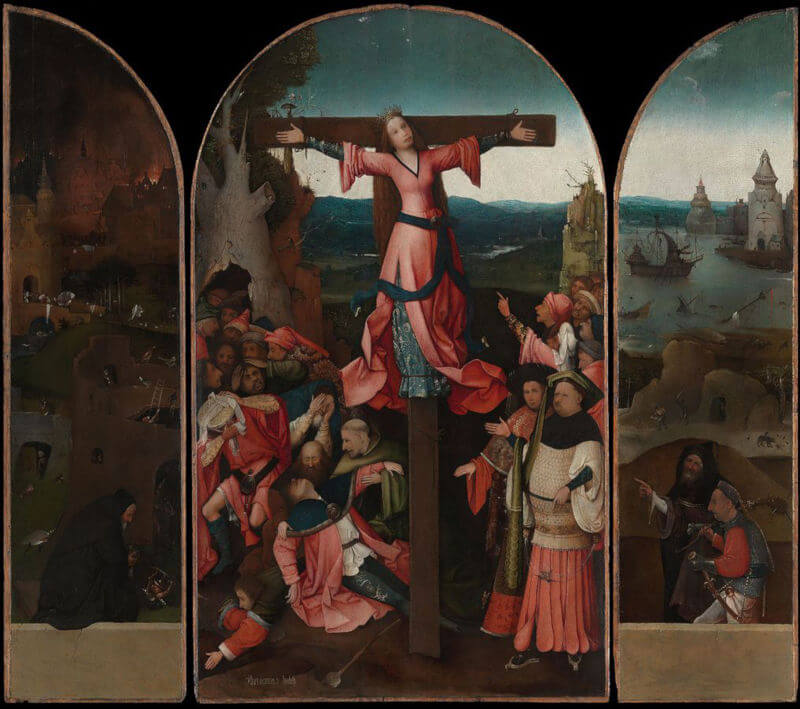

Crucificada como siempre lo había estado, desde el inicio de sus días. Los cabellos le ondeaban sueltos, castaños, hacia atrás; los cabellos, cuya libertad era la antítesis del resto del cuerpo. El resto del cuerpo, preso, en aquella escultura de madera de cuatro brazos. El resto del cuerpo, vestido con traje de blanca seda, y con la pelvis encadenada por una maraña de gruesos eslabones de hierro que le impedía separar los muslos, debido al resistente candado que la coronaba.

La llave andaba por allá afuera. A veces más lejos, a veces más cerca. La llave brillaba de vez en cuando, y la chica podía ver sus refulgencias al final del oscuro corredor. Era como ver el sol despuntar por el horizonte. Pero solo durante un momento, porque el sol, el Gran Astro, salía día a día y mostraba a todos su radiante poder, y abría las puertas de la mañana, siempre puntual; en cambio, la llave, la única llave capaz de abrir aquel maldito candado, se limitaba a brillar no más que de vez en cuando, como un guiño de la propia oscuridad, como una sonrisa burlona de la propia oscuridad, como una ilusión óptica de la propia oscuridad.

Arrastrar la cruz no era tarea fácil. Ella había intentado moverse en dirección a la llave. Una, dos, quizás tres veces. Pero el horizonte, a medida que ella avanzaba –un paso, gotas de sangre, otro paso, una caída –parecía alejarse más y más, como un oasis fantasma.

Se levantaba y lo seguía intentando, pese al dolor de los surcos de piel que en sus muslos hacían las cadenas; pese a no poder liberar sus manos y pies del beso que, clavos y madera, tan lujuriosamente, se daban. Pero entonces la llave dejaba de brillar, dejaba, sencillamente, de existir.

Y cuando esto sucedía la oscuridad era tal que ella comenzaba a creer que, de manera definitiva, se había quedado ciega.

El canario en la jaula no era más que un cuento de niños. El canario en la jaula era demasiado verosímil comparado con ella. Así lo creía.

El canario en la jaula tenía esperanzas de salir. Ella también. Quizás.

Aquella mañana (le gustaba creer que era una mañana cada vez que recuperaba la vista al notar que la llave lanzaba su luz nuevamente desde el final del corredor) se sorprendió acompañada. Por primera vez, rompiendo aquel martirio de soledad que venía durando años y años, había alguien su lado.

Aguzó el oído, y sintió el corazón de su nuevo acompañante bombear rítmicamente, a la par del suyo. Ambas respiraciones se daban a la vez también: los dos pechos subían y bajaban justo al mismo tiempo. Inspiración, expiración, inspiración, expiración… Era un proceso increíblemente sincronizado.

Entonces notó que los cabellos de la recién llegada, castaños, sueltos, ondeaban hacia atrás; que sus ojos grandes y marrones la miraban con amor, bajo la fiel cobija de largas pestañas; que al centro del rostro de blanca tez, crecía una nariz de fina y redondeada punta, bajo la cual sonreían, pegados, los finos labios de una boca pequeña, del tamaño de su dedo pulgar.

Se trataba de un reflejo de ella misma, vestido también con un traje de seda. Como si la hubieran clonado. Todo en ambos cuerpos era exactamente igual.

Excepto que la aparecida no estaba ni crucificada ni encadenada.

La aparecida, haciendo gala de la libertad entera de la que su cuerpo gozaba, comenzó a danzar. La chica de la cruz escuchó entonces la música por la que se movían los pies descalzos de su nueva compañera, y sintió deseos incontrolables de imitar cada gesto, cada uno de aquellos gráciles movimientos de la coreografía, que, de tan bien ejecutada, parecía haber sido practicada días antes y no improvisada por una repentina versión de ella misma, de ella, que nunca en su vida había aprendido a bailar.

Un brazo arriba, un pie hacia delante, luego el otro, luego el primero. Un salto, una pirueta en el aire, los brazos abajo y de nuevo a lo alto. Tres palmadas: dos juntas al inicio, y la tercera, una fracción de segundo más tarde.

La chica de la cruz miró hacia delante, hacia el resplandor que cada vez incidía sobre ella con más fuerza. El horizonte se acercaba. Las negras paredes del corredor iban aclarando su matiz a medida que la llave hacía sus contornos más visibles.

La chica de la cruz tuvo que cerrar los ojos, porque si bien la había cegado la ausencia penumbrosa de la llave, ahora también la cegaban aquellos destellos atroces con los que comenzaba, definitivamente, su libertad.

Ya para cuando volvió a abrirlos, el candado estaba abierto. La maraña de cadenas que había apresado sus muslos yacía sobre el suelo como una serpiente muerta. Los clavos y la madera continuaban besándose, sí, pero ya no mediaban manos ni pies entre ellos. La cruz, que durante tantos y tantos años había extendido, de pie, sus brazos de tabla, dormía una merecida siesta sobre el pavimento. La bóveda de oscuridad que había cubierto la existencia de la chica como cubren los ataúdes la no existencia de los cadáveres, estalló en un montón de luces de colores que dieron paso a un despejado cielo azul.

La gemela tomó a la chica de la cruz de las manos y empezó a enseñarle la coreografía. Pronto estuvieron danzado las dos, con la misma sincronía con la que latían sus corazones y ambas respiraban.

Un brazo arriba, un pie hacia delante, luego el otro, luego el primero. Un salto, una pirueta en el aire, los brazos abajo y de nuevo a lo alto. Tres palmadas: dos juntas al inicio, y la tercera, una fracción de segundo más tarde.

Pasó el tiempo. Lo único que necesitaban era bailar. Y así lo hicieron.

Pero de repente, un día que parecía ser tan solo uno más en su secuencia de danza interminable, las sombras acecharon el oasis de libertad en el que se encontraban. Cargados nubarrones eclipsaron la coreografía. Cuatro pies y cuatro manos se detuvieron para observar cómo la bóveda negra terminaba de cerrarse en torno a los esparcidos fragmentos de azul que quedaban regados por el cielo.

El sonido de los tambores que había hecho bailar a las gemelas ininterrumpidamente durante semanas se confundía con el redoble de los truenos, al punto que dejó de escucharse, al punto que lo único que retumbó en la nueva oscuridad imperante fueron las colisiones de nubes, una tras otra; eran ahora estas, hechas de algodón de hollín, quienes daban palmadas, estrepitosas palmadas: dos juntas al inicio, y la tercera, una fracción de segundo más tarde.

El espejo que, invisible, había permanecido entre una gemela y otra, se rajó ante al impacto de los colosos vítores celestiales. La grieta corrió hacia abajo, se bifurcó, de cada bifurcación brotaron dos grietas más. Hasta que el espejo estalló en pedazos. Del otro lado de los cristales rotos cayó la chica que desde el inicio sabía bailar. La otra, la que había permanecido crucificada, se lanzó hacia ella y la sostuvo en brazos, evitando que cayera al suelo.

La zarandeó, la golpeó más de una vez con sendas bofetadas en los cachetes, pero la gemela no respondía, su cuerpo se empecinaba en permanecer inerte, como si, de tanto danzar y danzar, hubiera dicho ¡Basta!, y se hubiera entregado al reposo, para siempre.

La otra chica lloró, desconsolada, y no fueron las lágrimas de sus ojos lo único que salió, en fluido líquido, de su interior: las heridas que le habían hecho los clavos en sus manos y en sus pies, ya cicatrizadas, volvieron a sangrar.

El canario en la jaula no era más que un cuento de niños. El canario en la jaula volvía a ser demasiado verosímil comparado con ella. Así lo creyó.

El canario en la jaula tenía esperanzas de salir. Y lo había conseguido. Ella también, pero solo durante un momento, como la llave brillante solía refulgir.

Porque el sol, el Gran Astro, salía día a día y mostraba a todos su radiante poder, y abría las puertas de la mañana, siempre puntual. En cambio, ella, quien había logrado finalmente abrir aquel maldito candado, había resplandecido solo durante unas semanas, había sido no más que un guiño de la propia oscuridad, una sonrisa burlona de la propia oscuridad, una ilusión óptica de la propia oscuridad.

Miró hacia atrás y vio que la serpiente de hierro cobraba vida, como si el retumbar de los truenos fuera la música de la flauta de algún encantador. Su cuerpo de eslabones se elevó reptando en el aire y se desplazó hacia delante, en dirección a la chica, que lo miraba aterrada e indefensa, que,ante la proximidad de aquella fiera, echó a correr.

Pero poco duró la carrera. La serpiente de hierro se enredó en sus muslos, hizo espirales en ellos, luego subió hasta las caderas y después se enroscó en el pubis. Estiró su lengua de candado y la cerró.

Las tablas cruzadas se fueron incorporando a su posición vertical, su posición original. Y, ya cuando estuvieron bien rectas, bien erguidas, bien perpendiculares al suelo, como si en lugar de tablas fueran imanes atrajeron las cadenas hacia ellas, las cadenas, junto a la chica cautiva, en cuyos muslos volvían a quedar tallados surcos de piel; cuyas manos y pies sangrantes volvieron a quedar atrapados en la lujuria de clavos y madera; cuyos cabellos, sueltos, castaños, ondeaban hacia atrás siendo la antítesis del resto del cuerpo, que, como si la danza no hubiera sucedido, volvía a estar preso en aquella escultura de cuatro brazos.

Janelle Pumariega Santana. La Habana, 1994

Licenciada en Periodismo. Obtuvo Mención Especial en la categoría Ciencia Ficción y Fantasía del Premio David de la UNEAC 2017, con la colección de cuentos Todo va de miedo, Señorita Hathaway.