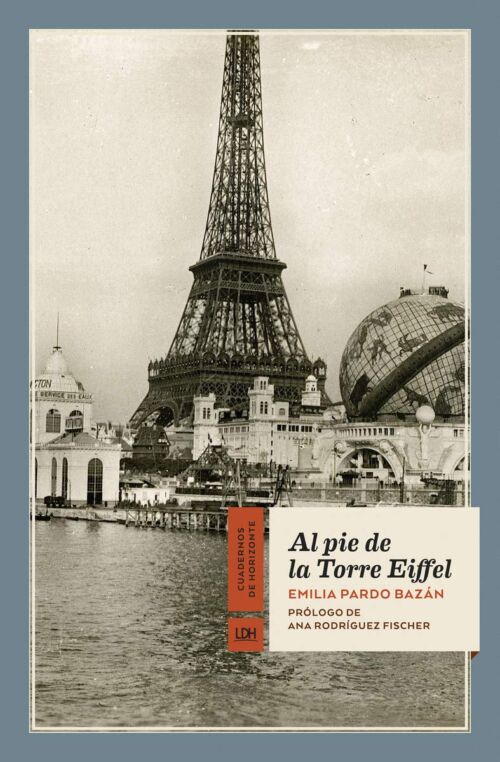

Al pie de la Torre Eiffel

Resumen del libro: "Al pie de la Torre Eiffel" de Emilia Pardo Bazán

Al pie de la Torre Eiffel es una colección de crónicas que Emilia Pardo Bazán escribió como enviada especial de la prensa sudamericana a la Exposición Universal de París de 1889. En ellas, la escritora gallega narra con agudeza y humor sus impresiones sobre el evento, la ciudad, la cultura, la política y la moda de la época.

El libro se divide en tres partes: la primera, titulada “La Torre”, se centra en la construcción y el significado de la emblemática obra de Gustave Eiffel, que causó admiración y rechazo a partes iguales; la segunda, titulada “La Exposición”, describe las diferentes secciones y pabellones del evento, destacando los avances científicos, artísticos e industriales que se presentaron al público; y la tercera, titulada “París”, ofrece un retrato de la vida cotidiana, las costumbres, los personajes y los lugares de interés de la capital francesa.

Pardo Bazán muestra su curiosidad por las novedades tecnológicas, como el teléfono, el fonógrafo o el cinematógrafo, su admiración por algunos personajes ilustres, como Pasteur, Zola o Rodin, su crítica a las injusticias sociales, como el colonialismo o el machismo, y su entusiasmo por el traje pantalón, que considera un símbolo de la emancipación femenina.

El libro es un testimonio de primera mano de una mujer viajera, culta y moderna que observa con inteligencia y sensibilidad el París de finales del siglo XIX.

¡FRANCIA! AQUEL PARÍS…

Si yo no conociese bastante la gran capital de Francia, ¡qué emoción experimentaría al encontrarme, como quien dice, puesto el pie en el estribo para salir hacia ella, con objeto de escribir del magno acontecimiento, la Exposición Universal de 1889!

Quien nunca vio París, sueña con la metrópoli moderna por excelencia, a la cual ni catástrofes militares y políticas, ni la decadencia general de los estados latinos, han conseguido robar el prestigio y la mágica aureola que atrae al viajero como canto misterioso de sirenas. Para el mozo sano y fuerte, París es el placer y el goce vedado y picante; para el valetudinario, la salud conseguida por el directorio del gran médico especialista; para la dama elegante, la consulta al oráculo de la moda; para los que amamos las letras y el arte, el alambique donde se refina y destila la quintaesencia del pensamiento moderno, la Meca donde habitan los santones de la novela y del drama, el horno donde se cuecen las reputaciones… y, por último, para los políticos, el laboratorio donde se fabrican las bombas explosivas, el taller donde se cargan con dinamita los cartuchos y los petardos que han de estallar alarmando y consternando a Europa… París (lo único vivo en toda Francia) será siempre, y más si se mira desde lejos, la ciudad madre que cantó Víctor Hugo; «fuego sombrío o pura estrella, araña que supo tejer la inmensa tela en que las naciones vienen a enredarse; fuente de continuo atestada de urnas que esperan el agua vivificadora, donde las generaciones acuden a apagar su sed de Idea» (de esto de vivificadora responda Hugo).

Años después de muerto el excelso poeta, y a tiempo que su fama empieza a palidecer bajo el implacable sol de la crítica, todavía conmueve, en vísperas de un viaje a París, leer aquel fragmento de sus Voces interiores, donde expresa con tal energía el papel providencial de París en los destinos europeos. «Cuando París —dice— pone manos a la obra, arrebata a los demás pueblos (por felices y valientes que sean) sus leyes, sus costumbres, sus dioses; y en el candente yunque de colosal taller, funde, transforma y renueva esa ciencia universal que robó a la Humanidad».

«Después de tan gigantesca labor, devuelve a los pueblos atónitos sus cetros, sus coronas, sus sistemas y preocupaciones, torcidos y abollados ya por las manos vigorosas de París. ¡Ah! París es —sin saberlo— el depósito de las fasces como el de los incensarios; cada mañana eleva una estatua, cada noche apaga un sol; con la idea, con la espada, con la realidad, con el sueño, reconstruye, clava y erige la escala que une al cielo con la tierra, y edifica —en este escéptico siglo— una Babel para todo hombre y un Panteón para todo numen. Ciudad envuelta en una tormenta continua, que día y noche despierta a la vasta Europa al tañido de la campana y al redoble del tambor, y que noche y día zumba a su oído como enjambre de abejas en el bosque. ¿Y qué sería del rumor del mundo el día en que tú, ¡oh, París!, enmudecieras?».

Nunca mejor ocasión de repetir estas estrofas del ilustre anciano; parecen hechas expresamente para saludar la apertura del gran Certamen Internacional que, al tañido de la campana, despierta a toda Europa, y para servir de himno a la Babel contemporánea. Tampoco encontraremos mejor coyuntura de meditar las frases que Víctor Hugo consagra a la futura destrucción de París; a esa época venidera en que el Sena correrá silencioso y pálido entre olvidados y solitarios escombros, y en que de todo el esplendor de la antigua Lutecia quedarán solo dos torres de granito construidas por Carlomagno y un pilar de bronce erigido por Napoleón.

[…] España merece párrafo aparte. Si consideramos a Francia, se nos presentan dos problemas, el industrial y el político: el primero es de datos claros y fácil solución. Con ningún estado de Europa realiza España mayor cantidad de transacciones que con el francés; con ninguno está en más inmediato contacto, ni tiene mayor interés en conocer sus medios de adelanto y perfeccionamiento industrial para establecer hasta donde quepa una competencia lícita, que nos emancipe de muchas tutelas y redima en parte el formidable censo de cerca de trescientos millones de pesetas anuales que pagamos a la nación vecina por importación de artículos que aquí no sabemos aún fabricar, o a los cuales no hemos acertado a imprimir sello propio y gracia moderna. Nosotros, que dominábamos en mejores tiempos el arte de la cerámica, prescindimos de nuestra loza y encargamos vajillas a Limoges y a Sèvres; nosotros, que poseímos el secreto de las más ricas sederías, despreciamos el damasco de Valencia por el paño de Lyon; nosotros, que en forjar y cincelar el hierro eclipsábamos a los florentinos, adornamos nuestras casas con bronces y níqueles franceses; nosotros, que cebamos en Galicia los más orondos capones y en Granada el más suculento pavo, dejamos salir de España todos los años ¡cuatro millones de pesetas! gastados en pulardas del Mans, en patos gordos, gansos y faisanes. Pero, así y todo, Francia nos compensa, tomando nuestros caldos, desde el añejo Valdepeñas al dorado Jerez, los minerales de nuestras sierras, el corcho de nuestros alcornocales, el aceite de nuestros olivos, la suave lana de nuestros borregos. De modo que no es Francia para nosotros una enemiga industrial; quien lo será en breve, y terrible, si Dios no lo remedia, es Alemania, que nos exporta poquísimo y a bajo y ruinoso arancel —escasamente doce millones anuales—, y nos saca noventa y cinco por bujerías de cuarto orden, de lo más inferior que puede verse en nuestros bazares y en nuestras tiendas de bisutería y quincalla. ¿Qué ha de esperar España, en cuanto a ventajas comerciales, de una nación populosa y vasta, amiga de empinar el codo y donde, sin embargo, solo se consumen nuestros vinos por valor de dos millones quinientas mil pesetas? ¿Nuestros vinos, néctares amasados con fuego del cielo, perfumados con fragancia de azahar, tintados con oro derretido, tan diferentes de los aceitosos jugos de las viñas del Rin, los cuales, a guisa de muchacha clorótica que se pinta las mejillas, necesitan que el color del cristal les disimule la palidez? Yo los prefiero, es verdad; pero hay quien se indigna al ver el desastre de los vinos españoles.

Industrialmente, no cabe duda: estamos al lado de Francia más bien que al de Alemania, y las complacencias de nuestro Gobierno con el del Canciller en la cuestión de aranceles, no nos han reconciliado con el país de los juguetes de plomo y los alcoholes amílicos. Políticamente… ya es harina de otro costal.

Políticamente, si Francia no es ya nuestra adversaria, tampoco es una amiga segura. Latina, sí… pero la frase pueblos latinos es muy elástica. España lleva en las venas más sangre finesa, fenicia, celta, semítica o goda, que romana. España hubiese estado antes al lado de Aníbal que al de Escipión, y era, más que latina, cartaginesa. España tiene mayor afinidad con Francia por el lado céltico que por el latino, el cual en ambas naciones representa la opresión extranjera y la conquista. Y evitando remontarnos a edades tan lejanas y a tan nebulosos períodos, siempre Francia ha sido la piedra en que tropezamos, la fosa en que caímos, la enemiga declarada o embozada, y en este último caso más funesta, que acechó nuestras desventuras para explotarlas, que observó nuestros lados débiles para herirlos, y que nos quitó con pérfida habilidad, como el que realiza un acto premeditado y un plan maduramente concebido, y aprovechando nuestro inconcebible descuido, la hegemonía de los pueblos que, por no llamar latinos, llamaré romanizados. Mediante, los manejos de Francia perdimos un riquísimo florón de nuestra corona, Portugal, y a poco perdemos otros dos no menos ricos, Cataluña y Navarra. Por Francia, nos hubiésemos quedado sin nombre ni nacionalidad a principios de este siglo; y la espantosa energía que contra la invasión desplegamos, prueba cumplidamente que en el fondo de nuestra conciencia existía el convencimiento de que al rechazar a los franceses rechazábamos la absorción. La hoguera del odio no se ha extinguido por entero después de sesenta y siete años. Aún en las masías de Cataluña el nombre de francés suena de siniestro modo, y aún en las bodegas de Castilla os enseñarán con orgullo la inmensa cuba de vino cuyo mérito y paladar consiste en tener francés, es decir, en que en su fondo yace el esqueleto del granadero de la vieja Guardia chapuzado allí por el más feroz patriotismo.

…

Emilia Pardo Bazán. Escritora y periodista española, es considerada como una de las novelistas clave en el realismo y el naturalismo español del siglo XIX y principios del XX. De familia noble, Pardo Bazán recibió una esmerada educación en su Galicia natal y, tras contraer matrimonio, se instaló en Madrid durante unos pocos años antes de viajar por toda Europa donde la escritora completó su formación en varios idiomas.

Tras el nacimiento de su primera hija, la escritora publicó su primera obra, Pascual López (1879), a la que siguieron Un viaje de novios o La tribuna, en la que ya se puede apreciar la influencia del movimiento naturalista.

Sus ensayos sobre literatura, en los que analizaba, por ejemplo, la obra de Zola, fueron publicados en un sólo volumen que provocó gran polémica y que estuvo a punto de acabar con su matrimonio, cosa que sucedió a los pocos años.

Pardo Bazán inició una relación con Benito Pérez Galdós, también escritor naturalista, aunque ambos mantuvieron con obras como Insolación o La prueba una tendencia cercana al cristianismo y al conservadurismo, elemento diferencial respecto al mismo movimiento en países como Francia.

De su obra ensayística habría que destacar obras como La cuestión palpitante, Polémicas y estudios literarios y La literatura francesa moderna.

Pardo Bazán se mostró muy activa para combatir el sexismo existente entre las élites intelectuales españolas de la época, fundando en 1892 La Biblioteca de la Mujer y proponiendo a otras escritoras para ocupar puestos en la RAE.

Emilia Pardo Bazán murió en Madrid el 12 de mayo de 1921.