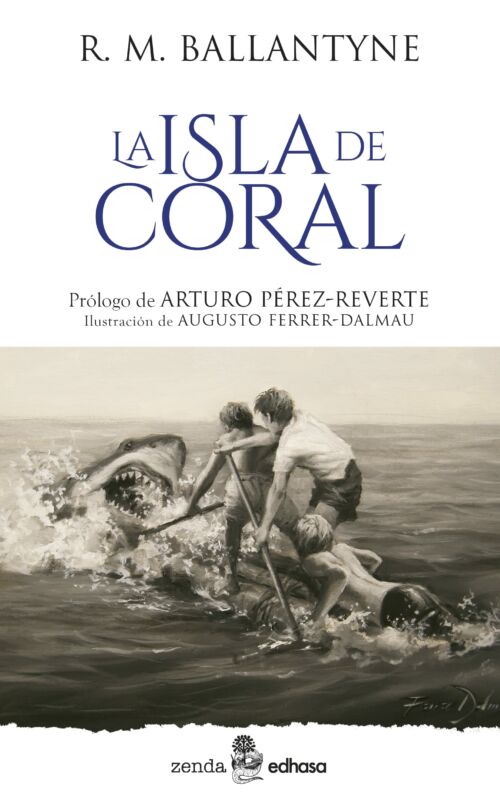

La isla de Coral

Resumen del libro: "La isla de Coral" de Robert Michael Ballantyne

Cuando el Arrow naufraga en los arrecifes de una pequeña isla del océano Pacífico, sólo quedan tres únicos supervivientes: Ralph Rover, Jack Martin y Perterkin Gay. Y lo que parece a a resultar una vida tan curiosa como apacible, entre las dos montañas y los fertilísimos valles llenos de riachuelos que hay en la isla, se convierte en poco tiempo en una verdadera aventura. Llegará la amistad, el liderazgo, el aprendizaje de la vida; pero también la traición y la muerte. Y, además, tiburones, pingüinos, cerdos salvajes, esqueletos humanos, cavernas submarinas, canoas con feroces guerreros que entre sí desarrollan espantosas batallas y barcos piratas. Todo ello bajo la sospecha de que cualquiera puede ser dueño de su propio destino, en una historia maravillosa y trepidante, portento de la imaginación de su autor, en la que se entrecruzan sueños, realidades, mitos, historias ciertas y fantasías perdidas.

En definitiva un naufragio… lleno de aventuras. El sello Zenda-Edhasa recupera este clásico de aventuras ya casi olvidado y del que no existe ninguna edición disponible en el mercado actual.

«En realidad, las buenas historias, la grandes historias, no envejecen ni se agotan nunca.[…] Y así, poblada de exóticas criaturas y misteriosos personajes salidos de la pluma vertiginosa de su autor, esta isla de Coral de los tres amigos Jack, Ralph y Perterkin sigue viva en los jovencitos que en otro tiempo fuimos, pero también es capaz de conducir a nuevos adictos, modernos jugadores del presente y el futuro, al desafío de explorar tierras complejas, lejanas y desconocidas». Arturo Pérez-Reverte

Naufragios, islas y videojuegos

ARTURO PÉREZ-REVERTE

Es fin de semana. El muchacho siempre se levanta temprano. Acaba de cumplir diez años y es flaco, ágil, imaginativo; mal estudiante excepto para historia y literatura. Vive en una ciudad del sur, en una casa entre el mar y la montaña, con un jardín de árboles, plantas, flores y sombras. Son para él años luminosos porque todo está aún por descubrir, y también para el mundo que abarcan su mirada y sus lecturas: un espacio confortable –es un chico afortunado– que lo circunda cómplice, como queriendo preservar, o prolongar hasta lo posible, su inocencia. En este comienzo de década de los 60 del siglo pasado, la televisión es todavía para ese muchacho un extraño artefacto que no conocerá bien hasta un año después. La pequeña pantalla que está cambiando el mundo aún no vence a los aparatos de radio, el teléfono tiene su propia mesilla en un rincón del largo vestíbulo de maderas oscuras, y las cartas y trabajos escolares se escriben todavía con tinta y plumilla, con los primeros bolígrafos o a golpe de tecla en máquinas de escribir alemanas, italianas o americanas.

Para el muchacho, las mañanas de fin de semana no se parecen al resto. No hay que ir al colegio, a la ciudad situada a diez kilómetros de allí. Escucha a su padre tararear en voz baja algún tango mientras se afeita manejando con minuciosidad la navaja que suele afilar en una larga tira de cuero sujeta a la pared. Su madre hace rato que se levantó y, aprovechando que él, su hermano y su hermana menor aún descansan, trata de dar las últimas pinceladas a un cuadro que empezó hace meses. En la galería de cristales, las dos chicas que trabajan en casa se afanan, entre risas, con la limpieza. Las oye cantar una de las coplas de las muchas que suenan a menudo en la radio: «Campanera». La casa huele a lavanda, ropa limpia y yerbabuena.

Se ha levantado el chico, sigiloso, y después de beber un vaso de leche se ha lavado la cara, peinado, vestido y ha metido a hurtadillas en una mochila todo cuanto necesita para la aventura: el abrecartas de su padre en forma de puñal, una linterna de hojalata, un mapa que dibujó a escondidas sobre papel cuadriculado en las aburridas horas del colegio, una pistola de vaquero, un sombrero de explorador intrépido y los viejos prismáticos de ópera que la bisabuela Adela trajo de la Exposición Universal de París, donde llegó a entablar amistad con una novelista llamada doña Emilia Pardo Bazán.

Sin hacer ruido para no despertar a su hermano, que, dos años menor, querría sin duda acompañarlo –hay aventuras que sólo pueden vivirse en solitario, y un hermano pequeño es un aguafiestas–, el muchacho se acerca a su mesilla del dormitorio y coge el libro. Anoche, cuando las luces de la casa se apagaron por fin, bajo las sábanas y con ayuda de la linterna, afrontando el riesgo de un castigo seguro si lo pillaban sus padres, pues el sueño para un niño, dicen, debe ser sagrado, terminó de leer La isla de Coral. Y ahora se dispone a viajar de nuevo a esa isla, cueste lo que cueste. Así que se echa al hombro la mochila, baja raudo las escaleras, coge un trozo de bizcocho de la cocina y sale diciendo «adiós» con un grito, dando un portazo. Después se encamina a la parte trasera del jardín, salta la tapia junto al cobertizo y se aleja corriendo por el campo. Libre, al fin.

Un momento después, camina entre los algarrobos y las matas de romero, contemplando soñador el horizonte. En las faldas de los montes cercanos, amarillean los limoneros y blanquean los almendros. Como cualquier niño que viva y juegue al aire libre, ha aprendido a calcular la hora de volver a casa para comer y cenar por la posición del sol, a identificar el viento que trae las nubes y el que las aleja, a orientarse por las hendiduras y surcos de las ramblas, a esconderse en los cañaverales, a predecir con cierta precisión cuándo descargará la tormenta, a identificar el ritmo de las olas en las rocas de la cercana bahía. De piel bronceada, rodillas con cicatrices siempre frescas y ojos verdosos como el mar cercano, enfila decidido por los senderos de tierra hacia ese Mediterráneo con el que está familiarizado desde que aprendió, casi al mismo tiempo, a caminar y a nadar. Una vez en la orilla, se sentará en las rocas por las que corretean rápidos los cangrejos y, salpicado por la espuma del oleaje, mientras los barcos pasan muy despacio a lo lejos, leerá durante horas.

Visto desde hoy, el muchacho se diría, quizás, uno de esos chicos de aire audaz salido de una aventura de Enid Blyton; pero él todavía no ha leído a Enid Blyton, y tal vez ya no la lea nunca. Las historias que lleva en la cabeza, surgidas de la pequeña librería que ocupa dos baldas en el armario de los juguetes de la habitación que comparte con su hermano, son otras. Provienen de los libros de la editorial Molino, de la colección Historias de Bruguera y de los volúmenes de Cadete Infantil y Cadete Juvenil de editorial Mateu: Llamadme Ismael, Robinson Crusoe, Jim Hawkins, John Trenchard, D’Artagnan, Sir Kenneth el del Leopardo… Y, en este momento, llámame Ralph Rover, Jack Martin o Peterkin, porque yo soy ellos tres. Porque cada libro leído es una aventura por emular. Por vivir como si fuera propia.

«Viajar por el mundo ha sido y sigue siendo la pasión que me ha dominado…». ¿Qué niño lector no hace suyo, de inmediato, un comienzo como ése? Y añadámosle tres amigos, un barco, un naufragio, una isla desierta y el peligroso desafío de aprender a sobrevivir. Y así, cada vez que abre el libro –en ese tiempo de lecturas felices, los libros se leen una y otra vez hasta que su encuadernación se deshace entre las manos–, La isla de Coral se desborda de las páginas, atraviesa la biblioteca y arranca al muchacho de su casa, su jardín y la orilla de su mundo conocido para llevarlo a las lejanas islas del Pacífico donde una fiera tormenta ha hecho naufragar al Arrow, arrojando a sus tres supervivientes a las playas de una pequeña isla. Y ahí, en esa isla asombrosa, comienza lo inaudito: la amistad, el liderazgo, la muerte, la cristalina poza poblada de peces, la punzada de los pulmones en el descenso, las peligrosas aguas infestadas de tiburones, los animales exóticos tierra adentro, los peligros de una naturaleza sin sentimientos, la traición de los amigos y el estremecimiento de sospechar por primera vez que un ser humano, un niño, un muchacho, pueden ser dueños de su propio destino antes, incluso, de convertirse en adultos.

En el tiempo que ahora narro, leer era la principal herramienta de la que disponía aquel chico para alimentar su inquieta cabeza. Ni siquiera el cine alcanzaba a estimularlo tanto, pues un libro era una puerta abierta, mucho más rica y más libre, a lo creativo de su personal imaginación. La disparaba hasta el infinito de una manera que hoy llamaríamos participativa, o interactiva. Lo introducía en ella. Y aquí, en ese terreno, surge un elemento de aquella isla coralina tantas veces leída e imaginada: aquel mismo chico, luego convertido en un hombre que vivió aventuras reales y hoy se gana la vida contando historias en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, comprende que libros como La isla de Coral fueron para él, en cierto modo, lo que para un jovencito de hoy podría ser un videojuego. No hay tanta diferencia, a fin de cuentas: un héroe, unos compañeros (gamers), un paisaje singular y una aventura programada por un cerebro prodigioso, como en su momento lo fue el de R. M. Ballantyne.

Y es que, analizándolo con ojos de hoy, La isla de Coral adquiere también un sentido singular: un enfoque actual, de una modernidad asombrosa. Si el muchacho de 1960 tuviese ahora diez u once años y mantuviésemos una conversación sobre la trama de esta novela en términos de videojuego, posiblemente me diría que ha emprendido una aventura en un roguelike porque las quest son increíbles, ya que no sólo consisten en pasar niveles, sino en habitar mundos. Y así, tras el naufragio del Arrow, intentas avanzar procurando no agotar la estamina del héroe, buscas desesperado un NPC que te otorgue claves para resolver los acertijos, conseguir armas de mayor precisión y poder vencer a los mob. A veces cuentas en la partida con un magnífico escuadrón –Jack y Peterkin, por ejemplo–, pero casi siempre prefieres pelear solo, porque sabes que entonces todo depende de ti; y también sabes que, si el enemigo viene de frente, es que has elegido sin ayuda el mejor camino posible. En realidad, La Isla 3D que cada día exploras con tu periférico Wii MotionPlus, o con cualquier otro mando, es sólo una versión del multiverso donde eres capaz de moverte con precisión, pelear y sobrevivir. Etcétera, etcétera.

Y es que, en realidad, las buenas historias, las grandes historias, no envejecen ni se agotan nunca. Sólo evolucionan y se transforman adaptándose a los nuevos tiempos y a los nuevos lectores, sea cual sea el soporte, sea cual sea la nueva clase de juego. Y así, poblada de exóticas criaturas y misteriosos personajes salidos de la pluma vertiginosa de su autor, esta isla de Coral de los tres amigos Jack, Ralph y Peterkin sigue viva en los jovencitos que en otro tiempo fuimos; pero también es capaz de conducir a nuevos adictos, modernos jugadores del presente y el futuro, al desafío de explorar tierras complejas, lejanas y desconocidas. Si es verdad que quien hoy escribe estas líneas añora aquellas viejas islas de coral de papel y tinta, también es consciente de que los lectores actuales, con éste y otros libros semejantes en las manos, serán muy capaces de vivir, renovadas, las grandes aventuras del futuro.

…

Robert Michael Ballantyne. (24 de abril de 1825, Edinburgo, Escocia - 8 de febrero de 1894, Roma, Italia) Fue un autor de literatura infantil y juvenil. Nació dentro de una famosa familia de impresores y editores, R.M. Ballantyne se trasladó a los 16 años a Canadá y trabajó seis años al servicio de la Compañía de la Bahía de Hudson. Volvió a Escocia en 1847, y publicó su primer libro al año siguiente, titulado La Bahía de Hudson o Vida en las zonas salvajes de Norteamérica. Durante un tiempo trabajó para la familia Constable, editores, pero en 1856 se dedicó íntegramente a la literatura, comenzando una larga serie de libros de aventuras para jóvenes.

R.M. Ballantyne escribió más de cien novelas, ambientadas en lugares conocidos por el autor siempre que era posible. En éstas destaca La Isla de Coral, precursora de El señor de las moscas de William Golding.

Sus historias se caracterizan por poseer un tono sano y una considerable fuerza gráfica, pues el propio Ballantyne dibujaba las acuarelas que ilustraban sus relatos. Alguna de sus obras artísticas fueron expuestas en la Royal Scottish Academy de Edinburgo.

Cine y Literatura

La isla de coral (Miniserie de TV)

Dirección: Chris Thomson, Ray Alchin, Ray Brown