Un hurkle en la basura

“… es necesario tener en cuenta el hecho de que

un hurkle es tan afectuoso que no puede ser leal.”

El hurkle es un animal feliz, Theodore Sturgeon.

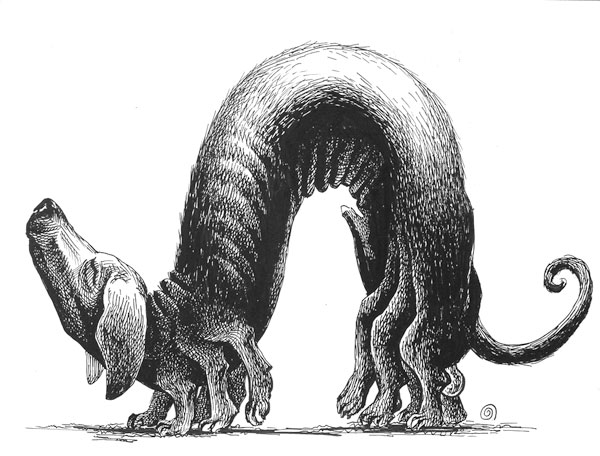

Fred lo pinchó con un palo, sin embargo, no se movió. Tenía los cafmores mustios; los kums, rígidos como sus seis patas; y la tonalidad de su piel, normalmente de un bello azul intenso, era la que tendría un cielo encapotado. El niño, testarudo, alzó uno por uno sus ocho párpados y advirtió que sus pupilas se habían vuelto del color del algodón.

Dos lágrimas rodaron por las mejillas de Fred: Su hurkle estaba muerto.

Muerto dentro de una bolsa de nylon que alguien había arrojado a la basura que se amontonaba en un extremo del jardín.

—¡Mamá!

La señora Thorpe, que llevaba largo rato observando a su hijo desde la cocina, tardó unos segundos en responder:

—¿Qué pasa?

El niño se incorporó y miró a su madre fijamente; su semblante era una mezcla de ira y dolor:

—¿Quién mató a mi hurkle?

—¿Qué dices, cariño? —preguntó la señora Thorpe, mientras ponía a escurrir la vajilla del almuerzo, recién fregada.

—Digo que alguien mató a mi hurkle, y quiero saber quién fue.

Corrió hasta la cocina llevando la bolsa de nylon; de puntillas, la abrió frente a las narices de su madre.

—¿No ves el golpe que tiene en la cabeza?

—Lo veo —admitió la señora Thorpe—. Seguramente el pobrecillo se cayó del roble viejo. Sabes que no paraba de brincar de aquí para allá.

—Mi hurkle nunca se caería de ninguna parte. Era más ágil que un mono. De todas formas, ¿por qué echarlo a la basura? Eso es cruel.

La señora Thorpe agitó los brazos y negó enfáticamente:

—Ah, no, de eso yo no sé nada. ¡Bob, tenemos un pequeño problema!

Robert Thorpe salió del dormitorio calzando unas chanclas y con su eterno periódico en la diestra:

—¿A qué viene tanto alboroto?

—Papá —dijo Fred—, mataron a mi hurkle y lo echaron a la basura. ¿Fuiste tú? Confiesa.

—No, no fui yo —dijo el señor Thorpe muy serio—. ¿Cómo puedes imaginarme capaz de una cosa así?

—Entonces fue abu. Sí, fue ella; el otro día la oí quejándose de la picazón que le provocaba mi hurkle cuando jugaba con mi pelota. —El niño acarició al animalito yerto—: Si no era su culpa sentirse contento por cualquier motivo. ¡Abuela, ven aquí, pero ya!

—Fred, ¿qué modales son esos? —lo reconvino la señora Thorpe.

—Déjalo, ¿no ves que está enfadado? —dijo la anciana, que acababa de ducharse—. Imagino que tendrá sus motivos —y miró a su hija y al señor Thorpe de una manera muy peculiar—. He escuchado la conversación y no, Fred, yo no maté a tu cachorro. Mucho menos lo arrojé a la basura.

Fred, decepcionado, comenzó a dar paseítos por la cocina con las manos a la espalda. La bolsa de nylon le golpeaba las pantorrillas a cada paso que daba. Finalmente se detuvo y señalando con un dedo a los presentes declaró con voz firme:

—Uno de ustedes miente y voy a descubrirlo. El asesinato de mi hurkle no quedará impune.

Y el señor y la señora Thorpe, y hasta la abuela, no pudieron evitar reír por lo bajo cuando el niño salió al jardín para darle sepultura a su mascota.

Aquella tarde de sábado fue exasperante para la familia Thorpe. Fred no permitía que su abuela y sus padres realizaran los quehaceres o disfrutaran el béisbol. Los acosaba con preguntas, en su mayoría muy ingeniosas, con el evidente objetivo de sorprenderlos en una contradicción. Cuando una respuesta le parecía significativa, la anotaba en una libreta; en cierto momento masculló lo que podría ser una deducción, pero por más que la abuela aguzó el oído le fue imposible enterarse de qué se trataba. Un fastidio.

Incluso a la hora de la cena los ánimos inquisidores de Fred no se aplacaron, hecho que le ganó una nueva reprimenda de la madre. El niño, en señal de protesta, rehusó probar la jalea de cerezas que había de postre, y fue entonces el padre quien lo amenazó con el cinto porque el niño tenía que comer para crecer.

Esa noche se retiró a su cuarto antes de lo habitual, cargando media docena de libros sobre detectives que había hallado en la biblioteca.

El domingo Fred se levantó muy temprano y tocó al dormitorio de sus padres. La señora Thorpe abrió la puerta con el sueño todavía pegado al rostro:

—¿Qué sucede, Fred? —preguntó malhumorada—. No son ni las ocho de la mañana.

—Despierta a papá. ¡Los quiero en la sala, ahora!

—¿Qué dices, angelito de Dios?

—Ni se laven los dientes.

La abuela, que sí había madrugado y preparaba el desayuno, recibió idéntica notificación.

—Abu, papá y mamá —Fred inspiró hondo, buscando organizar sus ideas—, los he reunido aquí para esclarecer la muerte de mi hurkle y —leyó en su libreta una frase extraída de una novela— el posterior ultraje de su cadáver.

—Fred —dijo la señora Thorpe—, ¿no te parece que llevas esto demasiado lejos? ¿Por qué no te vas al jardín a achicharrar hormigas mientras nosotros desayunamos?

—Permite al niño que se exprese, Emma. Para él, imitar a un detective es también una diversión.

—Diversión nada, abu —intervino Fred—. Hay un asesino en esta sala, y debe pagar por su crimen.

—¿Y qué piensas hacer cuando lo descubras? —El señor Thorpe se inclinó en el butacón que había ocupado—: ¿Lo entregarás a la policía?

—A la policía le importa un demonio lo que le pase a mi hurkle.

—¡No blasfemes!

—Discúlpame, papá. —Y arrugó el ceño—: A ese asesino, yo, Winifred Thorpe, no lo querré nunca más.

—Te diré lo que haremos, Fred —dijo la señora Thorpe—: compraremos otro hurkle en Lirth y asunto concluido. Nos lo podemos permitir, ¿cierto, Bob?

—Mejor un gato. —El señor Thorpe no era tan optimista en cuanto a la salud de las finanzas domésticas se refería—. Los gatos, Fred, no emiten radiaciones urticantes cuando están felices y aunque no lo creas, son más cariñosos con sus amos que los hurkles. Y, claro, mucho más agradecidos.

—¡Eso es mentira!

—Es la pura verdad. El hurkle es un animal tan feliz que no le interesa si tú eres feliz. Solo dejas de serle indiferente cuando le proporcionas regocijo; prestándole tu pelota de colores, por ejemplo. ¿Acaso la semana pasada no se fue con los Smith solo porque su jardín luce más cuidado?

—Está más cuidado —afirmó el niño.

—¿Y eso es motivo para ignorar a sus legítimos dueños, los que le damos refugio y alimento?

—Papá, a ti lo que te molesta, y por tanto te convierte en sospechoso, es que según tú —Fred consultó sus anotaciones— los hurkles son mascotas para un tiempo limitado porque los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra desde el espacio, eventualmente, disparan en ellos un mecanismo de auto-reproducción desenfrenada, peligrando así el equilibrio ecológico de nuestro planeta.

—¿Según yo? ¿Según yo? —El señor Thorpe se levantó del butacón y agitó en alto el periódico que sostenía—: Lee los diarios y te enterarás de que en las llanuras australianas hay ya más de esas bestezuelas que canguros o dingos. ¡Y si fueran azules… pero tienen el color de las ratas!

—Robert, tranquilízate. ¿Cómo vas a alentar al niño a que lea la prensa con las guerras que hay y la edad que él tiene?

—Abu, tú no te hagas la santurrona; bien sé que mi hurkle se comió casi todas las abejas de tu colmena.

—Casi todas no, Fred. ¡Absolutamente todas! —la anciana aferró la escoba hasta que sus nudillos palidecieron—. ¿Por qué crees que mi artritis ha ido en aumento? Porque ya no puedo hacer terapia con sus picaduras. Y eso que cada mañana yo le ponía a ese bicho en el plato los grillos y lagartijas que cazaba en el desván. Pero no, ¡tenían que ser mis abejas! Claro, como eran más llamativas y además le divertía el mero hecho de atraparlas… ¡Ay, mis pequeñas!

—Ergo, sospechosa.

—¿Ergo? —El señor Thorpe miró a su esposa y se encogió de hombros.

—¡Fred, respeta las canas!

—No, canas te salieron a ti, mamá, cuando me dio la varicela y la alegría de mi hurkle, la alegría que él no podía evitar, provocaba que yo me arrancara las postillas hasta dejarme la carne al rojo vivo.

—Estuviste en intensiva con pronóstico reservado por causa de aquello, ¿te acuerdas?

—No, pero aquí pone lo de la infección —y una vez más Fred apeló a su libreta.

—Hasta un gato se hubiera dado cuenta de que te hacía daño.

—Por eso to-dos us-te-des son sospechosos de la muerte de mi hurkle.

—De acuerdo, hijo, sospechosos los tres, pero ¿quién es, al fin y al cabo, el asesino?

—Bueno, papá, antes de reunirlos aquí solo me quedaba un misterio por resolver, y era determinar quién tuvo la ocasión de matar a mi hurkle, quién no tiene coartada entre las nueve y las once de la mañana del sábado, hora en que se acabaron los muñequitos.

—Fred, el problema es que to-dos no-so-tros estábamos aquí, mientras tú veías los muñequitos en la casa de Lucila Smith.

—Así es, abu. El único ausente en el lugar del crimen era yo. —Y miró a los sospechosos uno por uno—: No sé quién es el culpable. Necesito una confesión.

Hubo un minuto de silencio.

—Estoy esperando.

La abuela movió los labios, pero se contuvo y se aplicó a barrer la moqueta de la sala; Robert Thorpe abrió el periódico y fingió leer las deportivas mientras su esposa, que se inspeccionaba las uñas, comentaba algo acerca de sus cutículas.

Fred hizo un puchero, arrojó la libreta al suelo y ocultó el rostro en el pecho de su padre. Sus hombros se estremecían con violencia, de su garganta brotaban gemidos de alma en pena.

El señor Thorpe se revolvió incómodo en su asiento y le palmeó la espalda.

—Ánimo, campeón.

La abuela le acarició el pelo a su nieto con ternura, y la señora Thorpe dijo:

—Fred, ¿quieres ir al parque a jugar?

Fred alzó la mirada:

—¿Al parque, mamá?

—Al parque.

—Fíjate que hay que coger el metro, y tú odias el metro.

—Anda, vístete.

El parque estaba repleto de chiquillos. También estaba Lucila Smith. Ella y Fred se pusieron a jugar a las escondidas entre los arbustos y los pinos, hasta que Fred resbaló y se magulló un codo. Lamentándose fue a donde estaba su madre.

—Es la segunda vez que lloras hoy —apuntó la señora Thorpe—, y tú ya eres un hombre.

Fred se enjugó las lágrimas:

—La primera.

—¿La primera qué?

—La primera vez que lloro hoy, mamá. Lo de ahorita fue un teatro.

La señora Thorpe se dejó caer en un banco del parque, con las manos apoyadas en sus rodillas. El niño se sentó a su lado y se frotó un dedo embadurnado en saliva por el rasponazo.

—Fue un accidente —murmuró la señora Thorpe—. Retozaba entre mis piernas y lo aplasté con el zapato.

—No me expliques.

—Y para colmo tu padre olvidó botar la basura. Pero tu abuela insistió en que te lo dijéramos…

Fred le tomó una mano a su madre:

—Mamá, yo siempre te querré.

—¿Verdad que sí?

—Oye, ¿y qué nombre le ponemos al gato?

Claudio del Castillo. Santa Clara, 1976. Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica

Diplomado en Gerencia Empresarial de la Aviación. Miembro de los talleres literarios Espacio Abierto y Carlos Loveira. Formó parte del Comité Organizador del II Encuentro de Literatura y Arte Fantásticos, Villaficción 2013. Ha ganado premios y menciones en los concursos de ciencia ficción Oscar Hurtado, Juventud Técnica y Mabuya. Ha incursionado en el humor, obteniendo lauros en las ediciones de 2011, 2012 y 2013 del Festival Aquelarre en las categorías Cuento y Guión inédito. En 2013 resultó ganador del concurso de cuentos policiales Fantoches.