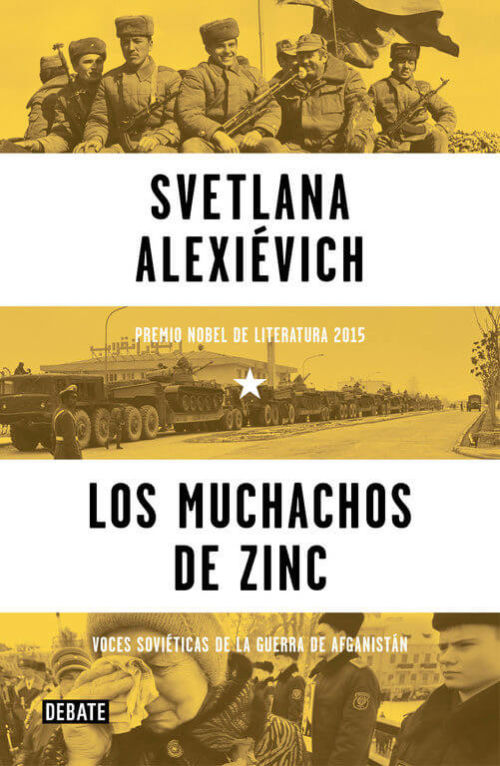

Los muchachos de zinc

Resumen del libro: "Los muchachos de zinc" de Svetlana Alexiévich

Los muchachos de zinc es una novela de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015. En esta obra, Alexievich recoge los testimonios de los soldados soviéticos que participaron en la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989, así como de sus familiares y allegados. A través de estas voces, la autora nos muestra el horror, el sufrimiento y las secuelas de un conflicto que el régimen soviético ocultó y negó, enviando a los muertos en ataúdes sellados de zinc.

La novela se divide en cuatro partes: «Los muchachos», «Las madres», «Las viudas» y «El final». En cada una de ellas, Alexievich da voz a los protagonistas de la guerra, sin intervenir ni juzgar, solo escuchando y transcribiendo sus relatos. Así, nos enteramos de las duras condiciones de vida en el frente, de las atrocidades cometidas por ambos bandos, de la falta de preparación y equipamiento de los soldados, de la indiferencia y el desprecio de los mandos, de la desilusión y el desengaño con el ideal socialista, de la nostalgia y el amor por la patria, de la culpa y el arrepentimiento, de la soledad y el abandono, de la angustia y el dolor.

Los muchachos de zinc es una novela que no deja indiferente a nadie. Es un documento histórico y humano de gran valor, que nos acerca a una realidad desconocida y silenciada por mucho tiempo. Es también un homenaje a los caídos y a los supervivientes de una guerra injusta e inútil, que marcó para siempre a una generación. Es, en definitiva, una obra maestra de la literatura testimonial, que nos conmueve y nos interpela con su crudeza y su verdad.

Prólogo

«Estoy sola… Me esperan muchos años de soledad…

»Mi hijo… mató a un hombre. Con un cuchillo de cocina, el que usaba yo para cortar la carne. Acababa de volver de la guerra y de repente asesinó a alguien… A la mañana siguiente volvió a casa y dejó el cuchillo en su sitio, en el armario donde guardo los utensilios de cocina. Creo que ese mismo día le preparé una chuleta… Al cabo de un tiempo, en la tele y en el periódico local salió que los pescadores habían encontrado un cadáver en el lago… Todo cortado en pedazos… Me llamó una amiga:

»—¿Lo has leído? Dicen que es un asesinato profesional… Se nota el estilo “afgano”…

»Mi hijo estaba en casa, tirado en el sofá, leyendo un libro. Yo aún no sabía nada, no tenía ni idea, pero por alguna razón, tras aquellas palabras, le miré… El corazón de una madre…

»¿No oye el ladrido de los perros? ¿No? Yo sí, siempre que cuento esto escucho a los perros ladrar. Los oigo correr… Allí, en la cárcel donde él está ahora, hay pastores alemanes, son grandes y negros… Y toda la gente va de negro, siempre de negro… Cuando vuelvo a Minsk, voy por la calle, paso por delante de una panadería, de una guardería, con mi barra de pan y con la leche, y oigo ese ladrido. Es ensordecedor. Me deja ciega… Una vez casi me atropella un coche.

»Estoy preparada para el momento en que tenga que visitar la tumba de mi hijo… Estoy preparada para yacer en la tierra a su lado… Pero no sé… No sé cómo vivir con esto… A veces me da miedo entrar en la cocina, mirar el armario donde estaba guardado el cuchillo… ¿No lo oye? ¿No oye nada?… ¿Seguro? ¿Nada de nada?

»Ya no sé cómo es él, cómo es mi hijo. ¿Quién volverá conmigo dentro de quince años? Le condenaron a quince años en régimen especial… ¿Quiere saber cómo le eduqué? Pues le gustaban mucho los bailes de salón… Fuimos juntos a Leningrado, visitamos el Museo del Hermitage. Leíamos libros juntos… [Llora] Afganistán me quitó a mi hijo…

»Recibimos un telegrama de Taskent: “Llego con el vuelo tal, os veo en el aeropuerto”. Salí corriendo al balcón, quería gritar, que lo supiera el mundo entero: “¡Está vivo! ¡Mi hijo regresa vivo de Afganistán! ¡Para mí esa horrible guerra se ha acabado!” y me desvanecí. Por supuesto, llegamos tarde al aeropuerto, ya hacía un buen rato que el vuelo había aterrizado, mi hijo estaba en un parque. Lo encontramos tirado en el suelo, tocando la hierba, sorprendido de lo verde que era. No podía creer que había vuelto… Pero en su rostro no había alegría…

»Por la tarde vinieron nuestros vecinos, trajeron a su hija pequeña, estaba muy bonita, con un lazo azul de un color muy vivo. Él la sentó sobre sus rodillas, la abrazaba y lloraba, las lágrimas brotaban y brotaban. Porque allí ellos mataban. Y él también… Lo comprendí más tarde.

»Al pasar la frontera los aduaneros le habían quitado los slips. Eran de una marca americana. No estaba permitido… Así que vino sin ropa interior. Me traía un regalo, un albornoz (aquel año yo había cumplido los cuarenta), y se lo habían quitado. Para su abuela había comprado un chal, también se lo quitaron. Lo único que traía eran flores. Eran gladiolos. Pero en su rostro no había alegría.

»Por la mañana al despertarse todavía estaba normal: “¡Mamá! ¡Mamá!”. Por la tarde su rostro se ensombrecía, su mirada se extraviaba… No puedo describirlo… Al principio no bebía, ni un solo trago… Se sentaba: los ojos clavados en la pared. Se levantaba de un brinco, agarraba la chaqueta…

»Yo me ponía en la puerta:

»—¿Adónde vas, Valiusha?

»Miraba a través de mí. Salía.

»Yo salgo tarde del trabajo, la fábrica está lejos. Hacía el turno de noche, llamaba a la puerta y él no me abría. No reconocía mi voz. Era tan raro… Puedo entender que no reconociera las voces de los amigos, pero ¡la mía! Y más aún porque yo era la única que le llamaba Valiusha. Era como si estuviera todo el rato esperando a alguien, como si temiera a alguien. Un día le compré una camisa nueva, se la probamos, y lo vi: tenía las manos completamente cubiertas de cortes.

»—¿Eso qué es?

»—Nada, no es nada, mamá.

»Lo supe después. Ya después del juicio… En el batallón de instrucción se había abierto las venas… Durante los ejercicios militares de exhibición él se encargaba de la estación de radio portátil, una vez no logró instalarla a tiempo en un árbol y el sargento le castigó: le obligó a extraer cincuenta cubos de excrementos del lavabo y pasar con ellos por delante de las filas. Solo pudo llevar unos pocos cubos, perdió el sentido. En el hospital le diagnosticaron una conmoción nerviosa leve. Esa misma noche intentó cortarse las venas. El segundo intento fue en Afganistán… Estaban en vísperas de una incursión, cuando al comprobar la estación de radio portátil vieron que el aparato no funcionaba. Habían desaparecido unas piezas importantes, alguien de la unidad las había robado… A saber quién. El comandante le tachó de cobarde, le acusó de haberlas escondido él mismo para no tener que salir de incursión con los demás. Allí todo el mundo robaba, desmontaban los vehículos y se llevaban las piezas al ducán, para venderlas. Con el dinero compraban drogas… Drogas, tabaco. Comida. Siempre estaban hambrientos.

»En la tele echaban un programa sobre Édith Piaf, lo estábamos viendo juntos.

»—Mamá —me preguntó—, ¿tú sabes lo que son las drogas?

»—No —le mentí. Pero yo le vigilaba, para ver si fumaba porros.

»Nunca encontré ni rastro. Pero allí todos consumían drogas, lo sé.

»—¿Cómo era allí, en Afganistán? —le pregunté una vez.

»—¡Cállate, mamá!

»Cuando él salía de casa, yo releía sus cartas desde Afganistán, quería llegar al fondo del asunto, comprender lo que le pasaba. No encontraba nada especial en ellas, solo escribía que echaba de menos la hierba verde, le pedía a su yaya que se hiciese una foto en la nieve y se la enviara. Pero yo veía, sentía, que algo le estaba ocurriendo. Me habían devuelto a otra persona… Ese no era mi hijo. Yo misma le había enviado a hacer la mili. Él tenía derecho a una prórroga, pero yo quería que aprendiera a ser firme, osado. Nos convencí a ambos de que el servicio militar le iría bien, le haría más fuerte. Le envié a Afganistán con la guitarra bajo el brazo, organicé una despedida con dulces. Él invitó a sus amigos, a unas cuantas chicas… Recuerdo que compré diez tartas.

»Solo una vez habló de Afganistán. Una tarde… Entró en la cocina, yo estaba preparando conejo. Había sangre en el cuenco. Mojó los dedos en esa sangre y se los miró. Los observó detenidamente. Luego habló, como si hablara consigo mismo:

»—Trajeron a mi amigo con la barriga destrozada… Me pidió que le pegase un tiro… Le rematé…

»Tenía los dedos manchados de sangre… De la carne del conejo, era sangre fresca… Con esos dedos agarró un cigarrillo y salió al balcón. Aquella tarde no dijo ni una palabra más.

»Fui a ver a todo tipo de médicos. ¡Devuélvanme a mi hijo! ¡Ayúdenle! Se lo conté todo… Le hicieron un chequeo, una revisión, pero aparte de la ciática no le diagnosticaron nada.

»Un día al volver a casa me encontré con cuatro muchachos desconocidos sentados a la mesa.

»—Mamá, son de Afgán[2]. Me los he encontrado en la estación de tren. No tienen donde pasar la noche.

»—Os prepararé un pastel. Solo tardaré un momento. —No sé por qué, pero me alegré.

»Se quedaron en nuestra casa durante una semana. Creo que vaciaron tres cajas de vodka, no las conté. Cada noche me encontraba en mi casa a cinco hombres desconocidos. El quinto era mi hijo… No quise escuchar sus conversaciones, me asustaban. Pero estábamos en la misma casa… Los oía aunque no quisiera… Decían que cuando pasaban dos semanas de emboscada les daban unos estimulantes para que fueran más valientes. Pero que eso lo tenían que guardar en secreto. Comentaban qué arma era mejor para matar… A qué distancia… De todo esto me acordé después, cuando ocurrió aquello… Entonces empecé a pensar, a recordar febrilmente. Pero antes solo tenía miedo: “Ay —me decía a mí misma—, están todos locos. Son unos chiflados”.

»De noche… La noche antes de aquel día… Cuando mató… Tuve un sueño, soñé que esperaba a mi hijo y él no aparecía. Y entonces me lo traían… Lo traían esos cuatro “afganos”, los excombatientes. Le tiraban sobre un mugriento suelo de cemento… Pero era en mi cocina… Era como el suelo de una cárcel.

»Para entonces él ya se había matriculado en los cursillos preparatorios de la escuela superior de radiotecnia. Escribió una redacción muy buena. Estaba feliz, todo le iba bien. Yo por primera vez pensé que todo pasaría. Que estudiaría. Que se casaría. Pero cada noche… Las noches me daban miedo… Se sentaba mirando a la pared con una cara completamente inexpresiva. Se dormía sentado en el sillón… Cuánto deseaba correr a abrazarle, protegerlo con todo mi cuerpo y no dejar que se fuera nunca. Ahora también sueño con mi hijo: es pequeño y me dice que tiene hambre… Todo el rato está hambriento. Alarga las manos hacia mí… En mis sueños siempre le veo pequeño y humillado. ¿Y en la vida real? Una visita cada dos meses. Cuatro horas de conversación con un cristal de por medio…

»Solo hay dos visitas al año en que le puedo dar de comer. Y ese ladrido de perros… Sueño con ese ladrido. Me echa fuera esté donde esté.

»Hay un hombre que me ha estado cortejando… Me trajo flores… Cuando se me presentó con el ramo, se me escapó un grito: “¡Aléjese de mí, soy la madre de un asesino!”. Al principio me daba miedo encontrarme con conocidos por la calle, me encerraba en el cuarto de baño esperando a que las paredes se me cayesen encima. Tenía la sensación de que en la calle todos me reconocían, me señalaban, se susurraban unos a otros: “¿Recuerdas ese terrible caso?… Pues el asesino es su hijo. Descuartizó a un hombre. Al estilo ‘afgano’…”. Solo salía de casa por la noche, lo aprendí todo sobre las aves nocturnas. Las reconocía por los sonidos.

»Abrieron una investigación… El sumario duró varios meses… Él no hablaba. Fui a Moscú, al hospital militar Burdenko. Allí conocí a unos chicos que habían servido en las fuerzas especiales igual que él. Les abrí mi corazón…

»—Chicos, ¿cómo ha podido mi hijo matar a un hombre?

»—Se lo merecería.

»De alguna manera yo tenía que comprobar que él podía hacerlo… Matar… Pasé mucho rato con ellos, haciéndoles preguntas, y lo comprendí: ¡sí que podía! Les preguntaba sobre la muerte… No, no sobre la muerte, sino sobre la capacidad de matar. Pero ese tema no despertaba en ellos ningún sentimiento en especial, ningún sentimiento de los que normalmente produce cualquier asesinato en una persona que nunca ha visto correr la sangre. Esos chicos hablaban de la guerra como si simplemente se tratara de un trabajo donde había que matar. Más tarde conocí a otros chicos que también habían estado en Afganistán y que habían ido con los equipos de rescate a Armenia tras el terremoto. Sentía curiosidad, era como una obsesión mía: ¿tenían miedo?, ¿qué era lo que sentían al ver la muerte? Pero no, no les daba miedo nada, ni siquiera la compasión les hacía cosquillas. Cráneos desgarrados… Huesos aplastados… Escuelas enteras enterradas… Las aulas… La tierra se tragó tal cual a los niños que estaban en las clases. Pero ellos recordaban y contaban otras cosas: las exuberantes bodegas que desenterraban, los brandis que habían probado, los vinos. Se burlaban: ojalá se zarandease algún otro lugar. Pero que fuera una tierra soleada donde hubiese viñedos y buenos vinos… ¿Pueden estar sanos estos chicos? ¿Están bien de la cabeza?

»“A ese le odio incluso muerto”. Me lo escribió mi hijo hace poco. Cinco años después… ¿Qué pasó entonces? No me lo explica. Solo sé que aquel muchacho se llamaba Yura, y se jactaba del dinero que había cobrado en Afganistán. Luego se supo que había servido en Etiopía, era alférez. O sea que mentía sobre Afganistán…

»En el juicio solo la abogada dijo que estaban juzgando a un enfermo. Que en el banquillo de los acusados no se encontraba un criminal, sino un enfermo. Que había que curarlo. Pero entonces, eso fue hace siete años, entonces la verdad sobre Afganistán todavía no existía. Los llamaban héroes. Los soldados internacionalistas. Mi hijo era el asesino… Porque él hizo aquí lo mismo que ellos hacían allí. Allí por hacer eso les daban medallas y órdenes… ¿Por qué entonces solo le juzgaron a él? ¿Verdad que no juzgaron a los que le habían enviado allí? ¡A los que le habían enseñado a matar! Yo eso no se lo enseñé… [Pierde el control y grita].

»Mi hijo mató a un hombre con mi cuchillo de cocina… Y por la mañana lo trajo y lo volvió a guardar en el armario. Como si fuera un cuchillo o un tenedor cualquiera…

»Envidio a esa madre que tiene un hijo que volvió sin piernas… Qué importa que la odie cuando se emborracha. Que odie al mundo entero… Qué importa que arremeta contra ella como un animal. La madre le paga prostitutas para que no se vuelva loco… Una vez ella misma le hizo el amor porque su hijo pretendía lanzarse desde un décimo piso. Cualquier cosa me parece mejor… Envidio a todas las madres, incluso a las que enterraron a sus hijos. Me sentaría al lado de su tumba y estaría feliz. Le llevaría flores.

»¿Oye el ladrido de los perros? Me persiguen. Los oigo…».

Una madre

…

Svetlana Alexiévich. Autora bielorrusa, cursó estudios de periodismo en la Universidad de Minsk, tras lo que pasó a trabajar para numerosos medios de comunicación y revistas dedicadas al mundo de la cultura. Se ha especializado en grandes reportajes y libros de ensayo dedicados a la investigación, dejando a un lado artículos más cortos, con los que había logrado un gran éxito.

Estos libros, en los que mezcla ensayo, periodismo y narrativa en un proyecto narrativo coral, están dedicados en su mayor parte a cubrir una parte poco conocida de la historia de Bielorrusia, sobre al tiempo del dominio soviético, el paso a la Perestroika y los años posteriores a la desintegración de la Unión Soviética. Habría que destacar también su trabajo al investigar hechos tan relevantes como las consecuencias de la II Guerra Mundial o Chernóbil.

Ha sido premiada en numerosas ocasiones con glardones tan importantes como el Ryszard-Kapuscinski o el Herder. Su obra, que permanecía poco traducida, ha visto crecer su proyección internacional al ver reconocida toda su trayectoria literaria y activismo social al recibir el Premio Nobel de Literatura en 2015.

De entre sus títulos más conocidos habría que destacar algunos como Voces de Chernóbil, La guerra no tiene rostro de mujer, El fin del Homo Sovieticus o Los muchachos de zinc.