Ferdinando Eboli

Durante este apacible tiempo de paz, olvidamos con rapidez las tribulaciones y sorprendentes acontecimientos de la última guerra, y los mismos nombres de los conquistadores de Europa empiezan a sonar anticuados a los oídos de nuestros hijos. Aquéllos fueron días más románticos que éstos, pues los cambios causados por la revolución o la invasión estaban llenos de aventura; y los viajeros en aquellos países en que tales escenas tuvieron lugar oyen historias extrañas y maravillosas, cuya verdad tanto se asemeja a la ficción que, mientras nos hallamos inmersos en la narración, jamás le damos crédito implícito al narrador. De esta clase es una historia que oí en Nápoles. Los avatares de la guerra quizá no influyeron en sus actores; sin embargo, parece improbable que cualquier circunstancia tan alejada de la rutina habitual pudiera haber acaecido bajo la deslumbrante luz diurna que la paz derrama sobre el mundo.

Cuando Murat, entonces llamado Gioacchino, rey de Nápoles, levantó a sus regimientos italianos, varios jóvenes nobles, que antes se dedicaban a la cosecha de la vid, se vieron inspirados con el amor por las armas y se presentaron como candidatos a los honores militares. Entre ellos se hallaba el joven Conde Eboli. El padre de este noble había seguido a Ferdinando a Sicilia, pero sus terrenos se encontraban principalmente cerca de Salerno, y tenía un deseo natural de preservarlos; al tiempo que las esperanzas que el gobierno francés albergaba por la gloria y prosperidad de su país a menudo le hacía lamentar el haber seguido a su legítimo pero imbécil rey al exilio. Por lo tanto, al morir recomendó a su hijo que regresara a Nápoles para presentarse a su viejo y leal amigo, el marques Spina, que ostentaba un alto cargo en el gobierno de Murat y por medio de su intervención, reconciliarse con el nuevo rey. Todo esto se consiguió con facilidad. Al joven y galante conde se le permitió tomar posesión de su patrimonio; y, por un golpe de fortuna, fue prometido a la única hija del marqués Spina. La boda se postergo hasta la finalización de la siguiente campaña.

Mientras tanto, el ejército se puso en marcha, y el conde Eboli sólo consiguió un permiso que le dejó visitar durante unas pocas horas la villa de su futuro suegro con el fin de despedirse de él y de su prometida. La villa se hallaba situada en uno de los Apeninos, al norte de Salerno, y daba sobre la llanura de Calabria, en la que se encuentra emplazada Pesto, de cara al azul Mediterráneo. Un precipicio en un lado, un ruidoso torrente de montaña y una densa arboleda de encinas le añadían belleza a la sublimidad del lugar. El conde Eboli subió por el sendero montañoso con todo el júbilo y la esperanza de la juventud. Su estancia fue breve. Una exhortación y bendición del marqués, una tierna despedida, agraciada con dulces lágrimas, de la hermosa Adalinda, fueron los recuerdos que llevaría con él para inspirarle valor y fe en el peligro y la ausencia. El sol acababa de hundirse detrás de la lejana isla de Istria cuando, besando la mano de la dama, dijo su último adiós, y con pasos lentos y semblante melancólico descendió camino de Nápoles.

Esa misma noche, Adalinda se retiró temprano a sus cámaras, despidiendo a los criados; luego, inquieta con una mezcla de temor y esperanza, abrió la puerta de cristal de la terraza, que daba a la cara colina encima de la corriente, cuyo tumultuoso descenso a menudo la ayudaba a dormir, aunque sus aguas se hallaban ocultas a la vista por las encinas que alzaban sus ramas superiores sobre el parapeto del balcón.

Apoyando su mejilla contra la mano, pensó en los peligros que encontraría su amado, en su propia soledad durante la espera en las cartas y en su retorno. Un crujido llamó su atención: ¿era la brisa entre las encinas? El viento no conseguía quitarle el velo, e incluso sus rizos, sujetos únicamente por su propia belleza, no se apartaron de sus mejillas. De nuevo los sonidos. La sangre invadió su corazón y le temblaron las extremidades. ¿Qué podría ser? De repente, las ramas superiores del árbol más próximo se agitaron: se abrieron y la tenue luz de las estrellas mostró la silueta de un hombre entre ellas. Éste se preparó para saltar al muro de la terraza. Sería una maniobra peligrosa. Primero, la suave voz de su amado le pidió que no temiera nada, y al siguiente instante lo tuvo a su lado, calmando sus terrores y haciéndola recuperar el espíritu que casi había abandonado su delicado cuerpo con una mezcla de sorpresa, pavor y júbilo. Le rodeó la cintura con los brazos, y dejando escapar mil expresiones apasionadas de amor, ella se reclinó en su hombro y lloró por la agitación. Él le cubrió las manos de besos y la contempló con ardiente adoración.

Luego, más tranquilos, se sentaron. El triunfo y el gozo iluminaron los ojos del conde, y un modesto rubor brilló en las mejillas de su amada, pues nunca antes había estado sentada con él ni oído sin respuesta sus apasionadas afirmaciones de afecto. Ciertamente, fue la hora del Amor. Las estrellas titilaban en el techo de su templo eterno; el ruido del torrente, la suave atmósfera de verano y el misterioso aspecto del paisaje oscurecido se hallaban en perfecta armonía para inspirar seguridad y voluptuosa esperanza. Hablaron de cómo sus corazones, a través de la mediación de la divina naturaleza, podían estar en comunión durante la ausencia; de los gozos de la reunión y de su perspectiva de perfecta felicidad.

Finalmente, llegó el momento en el que el conde tuvo que marcharse.

—Colocaré un rizo de este sedoso cabello —dijo, alzando uno de los muchos mechones que se arremolinaban en torno al cuello de Adalinda— junto a mi corazón, un escudo para que me proteja contra las espadas y balas del enemigo. —Desenfundó su daga afilada—. Arma impropia para una misión tan gentil —comentó, cortando el rizo, al tiempo que varias gotas de sangre cayeron sobre el blanco brazo de la dama.

Entonces el conde contestó a sus temerosas preguntas mostrando un corte que se había infligido en la mano izquierda. Primero insistió en guardar su premio, y luego permitió que ella le vendara la herida cosa que hizo con una mezcla de risa y pesar con una cinta que llevaba en su propio brazo.

—Y ahora, adiós —exclamó—, he de cabalgar treinta kilómetros antes de que amanezca, y la posición de la Osa Mayor indica ya que es más de medianoche.

Su descenso fue difícil, pero lo consiguió sin ninguna dificultad, y la melodía de una canción, procedente del valle, cuyos suaves sonidos se elevaron como el humo del incienso de un altar, aseguró a los impacientes oídos de Adalinda que su amado estaba a salvo.

Como siempre es el caso cuando una narración se obtiene de testigos presenciales, jamás pude averiguar la fecha exacta de estos eventos. Sin embargo, sucedieron mientras Murat fue rey de Nápoles. Cuando reunió a sus regimientos italianos, el conde Eboli, como antes se ha mencionado, se convirtió en un oficial subalterno en ellos, sirviendo con gran distinción. Aunque me es imposible nombrar el país o la batalla en la que desempeñó un papel tan relevante, sí puedo mencionar que fue ascendido.

Poco después de este acontecimiento, y mientras se hallaba destinado en el norte de Italia, Gioacchino le envió a buscar a altas horas de la noche para que lo llevaran al cuartel general, y le confió una misión confidencial en la que debía atravesar el campo atestado con las tropas del enemigo con rumbo a un pueblo ocupado por los franceses. Era necesario emprender la expedición durante la noche, y se esperaba que regresara aquel mismo día. El rey en persona le dio los despachos y las instrucciones verbales, y el joven noble, con modesta firmeza, aseveró que tendría éxito o moriría en el cumplimiento de la confianza depositada en él.

Ya había caído la noche, y la luna creciente se hallaba baja en el oeste, cuando el conde Ferdnando Eboli, montando en su corcel favorito y al galope rápido, cruzó las calles del pueblo. Luego, siguiendo la dirección que se le había marcado, atravesó el campo lleno de viñedos, evitando con cautela el camino principal. Era una noche hermosa y apacible; la tranquilidad y el sueño invadían la tierra; la guerra, ese perro de presa, dormitaba, y sólo el espíritu del amor tenía vida a aquellas horas silenciosas. Exultante con la esperanza de gloria, nuestro joven héroe comenzó su viaje, y las visiones de engrandecimiento y amor daban forma a sus pensamientos. Un sonido lejano le hizo prestar atención; tiró de las riendas del caballo y escuchó: se acercaban voces. Al reconocer el habla de un alemán, se apartó del sendero que estaba siguiendo y emprendió un camino aún más recto. Pero de nuevo oyó la voz de un enemigo y los cascos de caballos. Eboli no titubeó; desmontó, ató el corcel a un árbol y, dando un rodeo por el borde del campo, confió en poder escapar sin ser observado. Lo consiguió después de una hora de fatigoso avance y llegó a la orilla de un río, que, como frontera entre dos estados, era la marca que indicaba que había eludido el peligro. Descendiendo por la ribera empinada del río, que quizá hubiera podido vadear con su caballo, se preparó a nadar. Después sostuvo el despacho en una mano y se quitó la capa. Estaba a punto de lanzarse al agua cuando desde la sombra de los árboles que le habían ocultado fue frenado de pronto por unas manos invisibles, tirado al suelo, maniatado, amordazado y vendado los ojos. Luego le colocaron en un bote pequeño que fue impulsado con infinita rapidez corriente abajo.

Parecía haber tanta premeditación en el acto que impedía cualquier conjetura; no obstante, debía creer que era prisionero de los austríacos. Mientras así seguía reflexionando en vano, amarraron el bote y lo desembarcaron, y el cambio de atmósfera le hizo darse cuenta de que habían entrado en alguna casa. Con extremado cuidado y celeridad, pero en un absoluto silencio, le desnudaron y le quitaron los dos anillos que llevaba en los dedos y le cubrieron con otras prendas. Después, cuando se marcharon, no le resultó audible ninguna pisada. Pero pronto escuchó el ruido de un único remo y se sintió solo. Yacía tumbado, incapaz de moverse; el único alivio que permitieron sus captores fue el cambio de la mordaza por un tirante pañuelo en la boca. Durante horas permaneció de esa manera, con mente torturada, lleno de cólera, impaciencia y decepción, ora retorciéndose todo lo que podía en su esfuerzo por liberarse, ora quedándose quieto dominado por la desesperación. Le quitaron los mensajes y rápidamente pasó el periodo en el que con su presencia hubiera podido remediar en cierto grado esa fechoría. La mañana llegó, y aunque el resplandor del sol no caía de lleno en sus ojos, lo simio sobre el cuerpo. A medida que avanzaba el día, el hambre se apoderó de él, pero sumido en el centro de algo más poderoso, al principio desdeñó ese mal menor; sin embargo, hacia el anochecer, a pesar de sí mismo, se convirtió en la sensación predominante. La noche se acercaba, y el temor de que fuera a quedarse e incluso a morir de hambre en esta soledad, en más de una ocasión le recorrió el cuerpo con un escalofrío… cuando unas voces femeninas y la risa de un niño llegaron hasta sus oídos. Percibió que unas personas entraban en la estancia y se le preguntó en su lengua natal, mientras le quitaban el pañuelo de la boca, la causa para su presente situación. Se la atribuyó a los bandidos. Rápidamente le cortaron las ligaduras y le devolvieron la luz a los ojos. Pasó un rato antes de que se restableciera, pero obtuvo refresco con agua que le trajeron del río, y poco a poco recuperó el uso de los sentidos y vio que se hallaba en la cabaña destartalada de un pastor, deshabitada salvo por la campesina y el niño que le habían liberado. Le frotaron los tobillos y las muñecas y el pequeño le ofreció un poco de pan y huevos. Después de comer y de reposar una hora, Ferdinando se sintió lo suficientemente recuperado para resolver la aventura en su mente y determinar qué conducta debía tomar.

Observó la vestimenta que le habían dado en lugar de las ropas que llevara antes. Era de una clase de lo más humilde y tosca. Sin embargo no había tiempo que perder; tenía la convicción de que el único paso que podía dar era retornar a toda velocidad del cuartel general del ejército napolitano e informar al rey de su desastre y de su pérdida.

Era un camino largo desandar el sendero, dominado su corazón por la indignación y la decepción. Anduvo dolorosamente pero con decisión toda la noche, y a las tres de la madrugada entró en el pueblo donde por entonces se encontraba Gioacchino. Los centinelas le pidieron la contraseña y él pronunció la que Murat le había confiado, y al instante fue hecho prisionero por los soldados. Declaró su nombre y rango y la necesidad que tenía de ver de inmediato al rey. Fue llevado a la caseta de guardia y el oficial al mando oyó sus alegatos con desprecio, diciéndole que el conde Ferdinando Eboli había regresado tres horas antes de ordenar que lo encerraran para ser interrogado por espía. Eboli insistió con voz sonora en que algún impostor había tomado su nombre, y mientras relataba la historia de su captura entró otro oficial que reconoció su persona. Otros individuos relacionados con él se unieron al grupo, y como el impostor sólo había sido visto por el oficial de guardia, su historia ganó credibilidad.

Un joven francés de rango superior, que tenía órdenes de ir a ver al rey a primeras horas de la mañana, le llevó a Murat en persona un informe de lo que estaba sucediendo. La historia resultaba tan extraña que el rey mandó llamar al joven conde. Entonces, a pesar de haber visto y creído a su doble unas pocas horas antes, y habiendo recibido un relato de su misión, que había sido ejecutada con lealtad, la aparición del joven le hizo vacilar, y ordenó la presencia de aquel que, como el conde Eboli, había estado ante él unas horas atrás. Mientras Ferdinando se hallaba junto al rey, sus ojos se posaron en un espejo grande y espléndido. Su cabello revuelto, sus ojos inyectados en sangre y su aspecto harapiento negaban su nobleza; no se parecía en nada al magnífico conde Eboli cuando, para su absoluta confusión y asombro, se plantó ante él su doble.

Era perfecto en todos los signos exteriores que denotaban una alta cuna, y tan parecido a aquel al que representaba que habría sido imposible discernir a uno del otro. El mismo pelo castaño caía sobre su frente, los dulces y vivos ojos color avellana eran los mismos, la Voz resultaba un eco de la otra. La compostura y dignidad del impostor ganó el voto de los que les rodeaban. Cuando le contaron la extraña aparición de otro conde Eboli, se rió con sincero buen humor y, volviéndose hacia Ferdinando, dijo:

—Me honras mucho al elegirme para tu personificación, pero hay dos o tres cosas que me gustan mucho de mí mismo, razón por la que debes perdonar mi renuencia a intercambiarme por ti.

Ferdinando le habría contestado, pero el falso conde, con gran celeridad, se dirigió al rey:

—¿Decidirá Vuestra Majestad entre los dos? No puedo intercambiar palabras con un individuo semejante.

Irritado por el desprecio, Ferdinando demandó permiso para retar al impostor, quien dijo que si el rey y sus camaradas oficiales no consideraban que se degradaría a si mismo y deshonraría al ejercito enfrentándose a un vagabundo vulgar, estaba dispuesto a castigarle, incluso a riesgo de su propia vida. Pero el rey, después de unas pocas preguntas más, convencido de que el infeliz noble era el impostor, con términos severos y amenazadores le reprendió por su insolencia, afirmando que sólo a su misericordia debía el no ser ejecutado por espía, ordenando al instante que le condujeran fuera de las murallas del pueblo con amenazas de recibir un castigo ejemplar si alguna vez se atrevía a someter sus imposturas a otro juicio.

Requiere una gran imaginación y la experiencia de mucha desgracia entrar de lleno en los sentimientos de Ferdinando. Desde un alto rango, gloria, esperanza y amor fue arrojado a la absoluta mendicidad y miseria. Las insultantes palabras de su rival victorioso y las degradantes amenazas de su hasta hace poco gracioso soberano repicaron en sus oídos, y cada nervio de su cuerpo se retorció de agonía. Pero, afortunadamente para la resistencia de la vida humana, la peor gracia en la juventud a menudo sólo es un sueño doloroso que destierra cuando el sueño abandona nuestros ojos. Después de una lucha con la angustia intolerable, la esperanza y el valor renacieron en su corazón. Con rapidez tomó una decisión. Regresaría a Nápoles, le contaría la historia al marques Spina, y por medio de sus influencia al menos obtendría una vista imparcial del rey. No obstante, no resultaba una tarea sencilla en su peculiar situación llevar tal decisión a efecto. Se hallaba sin una moneda, sus ropas indicaban pobreza, carecía de amigos o familiares cercanos, salvo aquellos que verían en él al más desvergonzado de los timadores. Pero su valor no le abandonó. La amable tierra italiana en la estación otoñal se aproximaba, llena de castaños, bayas y vides. Tomó el camino más directo por las colinas, evitando los pueblos y toda morada; viajó principalmente durante la noche, cuando, salvo en las ciudades, los oficiales del gobierno se habían retirado de sus puestos. Cómo consiguió ir de un extremo de Italia al otro es difícil de decir; pero es cierto que, después del intervalo de unas pocas semanas, se presentó en la Villa Spina.

Con considerable dificultad obtuvo permiso para acudir a la presencia del marqués, quien le recibió de pie, con mirada inquisitiva y sin reconocer al joven noble. Ferdinando solicitó una entrevista privada, pues había varios visitantes presentes. Su voz sobresaltó al marqués, el cual aceptó y le condujo a otra cámara. Una vez allí, Ferdinando reveló su personalidad y, con rápidas y agitadas palabras, le estaba relatando la historia de sus desgracias cuando se oyó el sonido de cascos de caballos, el repicar de la campana y un criado anunció:

—El conde Ferdinando Eboli.

—Es él —gritó el joven, poniéndose pálido.

Las palabras resultaron extrañas y aún lo parecieron más cuando el hombre anunciado entró. El perfecto parecido con el joven noble cuyo nombre asumía se notó cuando atravesó la sala. Con gracia le hizo una reverencia al marqués, dirigiéndole una mirada de cierta sorpresa, pero desdeñosa, a Ferdinando, al tiempo que exclamaba:

—¡Tú aquí!

Ferdinando se irguió en toda su altura. A pesar de la fatiga, las desventuras y las vulgares ropas, sus modales estaban llenos de dignidad. El marqués le miró fijamente y se quedó asombrado al contemplar su orgulloso semblante y ver en sus facciones expresivas la cara misma de Eboli. Pero de nuevo quedó perplejo cuando se volvió y distinguió, como en un espejo, la misma cara reflejada en el recién llegado, quien soportó su escrutinio con cierta impaciencia. Con palabras breves y despectivas, le contó al marques que se trataba del segundo intento por parte del intruso de imponerse como el conde Eboli; que el engaño había fracasado antes y volvería a fallar; añadiendo con una sonrisa que era duro demostrar que él era quien decía ser contra la afirmación de un briccone, cuyo parecido con su persona y desvergüenza sin igual eran lo único que tenía a su favor.

—Vaya, mi buen amigo —continuó con mofa—, me pones en un aprieto al pensar que alguien tan parecido a mí no pueda obtener nada mejor del mundo.

La sangre subió a las mejillas de Ferdinando ante las amargas palabras de su enemigo. Con dificultad se contuvo de arrojarse sobre su adversario, al tiempo que de sus labios escapaban las palabras: «¡Traidor, impostor!» El marqués le ordenó al fiero joven que guardara silencio y, conmovido por una expresión que recordaba de Ferdinando, con suavidad añadió:

—Por respeto a mí, os pido que seáis paciente; no temáis, que seré imparcial.

Luego, volviéndose al pretendido Eboli, añadió que no podía dudar de que se trataba del verdadero conde, y se disculpó por su indecisión anterior. Al principio, este último pareció irritado, pero al fin estalló en una carcajada y, luego, excusándose por su mala educación, siguió riéndose con sincero humor por la perplejidad del marqués. Es cierto que su alegría le ganó más crédito ante su oyente que las miradas indignadas del pobre Ferdinando. Entonces, el falso conde dijo que después de las amenazas del rey, había creído que la farsa desaparecería. Había recibido un permiso, del cual se aprovechó para visitar a su futuro suegro después de pasar unos días en su propio palacio de Nápoles. Hasta ese momento Ferdinando había escuchado con un gran sentimiento de curiosidad, ansioso por aprender todo lo que pudiera de los actos y motivos de su rival, pero ante esas últimas palabras ya no fue capaz de contenerse.

—¡Qué! —exclamó—. ¿Has usurpado mi lugar en la propia casa de mi padre y te atreviste a asumir mi poder en los ancestrales salones?

Un torrente de lágrimas se apoderó del joven, que ocultó la cara entre las manos.

La fiereza y el orgullo iluminaron el semblante del impostor.

—Por el Dios eterno y la sagrada Cruz juro que ese palacio es el palacio de mi padre. ¡Que esos salones son los salones de mis antepasados!

Ferdinando alzó la vista con sorpresa.

—Y la tierra no se abre —dijo— para tragarse al perjuro.

Entonces, por petición del marques, relató sus aventuras, mientras el desprecio cubría las facciones de su rival. El marqués, mirando a ambos, no pudo liberarse de la duda. Se volvió de uno a otro. A pesar de la indómita y desordenada apariencia del pobre Ferdinando, había algo en él que impidió a su amigo condenarlo como el impostor, pero resultaba completamente imposible pronunciar como tal al galante joven de aspecto noble, quien únicamente podía ser reconocido como el verdadero conde gracias a la incredulidad del relato del otro. El marqués llamó a un criado y ordenó que fueran a buscar a su hija.

—Esta decisión —dijo— será tomada por el sutil juicio de una dama y la aguda penetración de una mujer que ama.

En ese momento, los dos jóvenes sonrieron —la misma sonrisa, la misma expresión— en anticipado triunfo. El marqués estaba más perplejo que nunca.

Adalinda había oído hablar de la llegada del conde Eboli, y entró en la sala resplandeciente en su juventud y felicidad. Se giró veloz hacia aquel que más se parecía a quien esperaba ver, cuando una voz bien conocida pronunció su nombre y, atónita, miró a la doble aparición de su amado. Su padre, cogiéndole la mano, le explicó brevemente el misterio y le pidió que se asegurara de quién era su futuro esposo.

—Signorina —dijo Ferdinando—, no me desdeñéis porque aparezca ante vos con esta vergüenza y miseria. Vuestro amor y vuestra bondad me devolverán la prosperidad y felicidad.

—No sé cómo —indicó la perpleja muchacha—, pero seguro que vos sois el conde Eboli.

—Adalinda —intervino el joven rival—, no desperdiciéis vuestras palabras en un villano. Hermosa y engañada criatura, confío, y lo digo tembloroso, que con una sola palabra pueda convenceros de que soy Eboli.

Adafinda —dijo Ferdinando—, yo coloqué el anillo nupcial en vuestro dedo; ante Dios pronunciasteis vuestros juramentos.

El falso conde se acercó a la dama y, apoyando una rodilla en el suelo extrajo de su corazón un rizo sujeto con una cinta dorada, que ella reconoció como suya, señalando una pequeña cicatriz en su mano izquierda.

Adalinda se ruborizó intensamente, se volvió hacia su padre y señaló al joven arrodillado.

—Él es Ferdinando.

Todas las protestas emitidas por el desgraciado Eboli fueron en vano. El marqués lo habría arrojado a una mazmorra, pero, ante la vehemente petición de su rival, no se le detuvo, sino que le echaron ignominiosamente de la villa. La furia de una bestia recién encadenada era menor que la tempestad de indignación que ahora llenaba el corazón de Ferdinando. El sufrimiento físico debido a la fatiga y al ayuno se añadió a su angustia interior. Durante algunas horas la locura, si se trataba de una locura que jamás olvida su mal, le poseyó. En el tumulto de sensaciones predominó una idea: tomar posesión de la casa de su padre e intentar, mitigando las fortuitas circunstancias de su suerte, obtener ventaja sobre su adversario. Agotó el resto de sus energías en llegar a Nápoles. Entró en la casa de su familia y fue recibido y reconocido por sus asombrados criados.

Una de sus primeras acciones fue sacar de un pequeño gabinete una miniatura de su padre, toda rodeada de joyas e invocar la ayuda del espíritu paterno. La comida y un baño le devolvieron parte de su habitual fuerza, y anheló casi con deleite infantil poder pasar una noche de paz bajo el techo de la casa de su progenitor. Pero tal cosa no le fue permitida. Antes de la medianoche sonó la gran campana: su rival entró en el palacio como amo, acompañado por el marqués Spina. Se puede adivinar el resultado. El marqués pareció más indignado que el falso Eboli. Insistió en que el desgraciado joven debía ser encarcelado. El retrato, cuyo marco era muy costoso, que se encontró en su persona le declaró culpable de robo. Fue entregado a manos de la justicia y encerrado en una mazmorra.

No me detendré en las escenas posteriores. Fue juzgado por el tribunal, declarado culpable y sentenciado a trabajos forzados a perpetuidad.

La víspera del día en que sería trasladado de la prisión napolitana para trabajar en los caminos de Calabria, su rival le visitó en la celda. Durante unos momentos ambos se miraron en silencio. El impostor contempló al prisionero con una mezcla de orgullo y compasión: era evidente que en su corazón se libraba una batalla. La respuesta en los ojos de Ferdinando fue sosegada, libre y digna. No estaba resignado a su duro destino, pero desdeñaba manifestar una exhibición de desesperación ante su cruel y victorioso enemigo. Un espasmo de dolor pareció sacudir el pecho del impostor, y se volvió, tratando de recuperar la dureza de corazón que hasta ahora le había sustentado en la realización de su culpable empresa. Ferdinando habló primero.

—¿Qué desea el criminal triunfante con su inocente víctima?

Su visitante replicó con altivez.

—No dirijas tales epítetos contra mí o te abandonaré a tu destino. Yo soy quien digo ser.

—Sólo ante mí te atreves a soltar esa baladronada —espetó Ferdinando con desprecio—; pero quizá estos muros tengan oídos.

—Al menos, el Cielo no está sordo —dijo el impostor— al favorecer la justicia de mi causa, pues conoce y admite mi reclamación. Pero pongámosle una tregua a esta inútil discusión. La compasión… el desagrado de ver a alguien tan parecido a mí en tan mala condición… un capricho, quizá, por el que te puedes felicitar, me ha traído hasta aquí. Los cerrojos de tu mazmorra están abiertos, aquí tienes una bolsa con oro: cumple una fácil condición y quedas libre.

—¿Y cuál es?

—Firma este documento.

Le dio a Ferdinando un escrito que contenía una confesión de los crímenes que se le imputaban. La mano del joven culpable tembló al entregárselo; su semblante exhibía confusión y los ojos no paraban de moverse inquietos. Ferdinando deseó con una palabra fuerte, potente como el rayo, sonora como el trueno, transmitir su ardiente desdén por la propuesta: pero la expresión es débil, y la calma está más llena de poder que la tormenta. Sin decir una palabra, rompió el papel en dos pedazos y lo arrojó a los pies de su enemigo.

Con un repentino cambio de actitud, su visitante le instó con términos volubles e impetuosos a acceder. La única respuesta de Ferdinando fue pedir que le dejara solo. Varias veces una palabra estuvo a punto de salir incontrolada de sus labios, pero se contuvo. Sin embargo, no fue capaz de esconder su agitación cuando, como un argumento para hacerle ceder, el falso conde le aseguró que ya se había casado con Adalinda. Una amarga agonía sacudió el cuerpo de Ferdinando; no obstante, mantuvo el semblante sosegado e inalterada la resolución. Habiendo agotado toda amenaza y persuasión, su rival le dejó, sin haber conseguido el propósito por el que había ido a verle. A la mañana siguiente, con muchos otros —los desechos de la humanidad—, el conde Ferdinando Eboli fue conducido encadenado a las insalubres llanuras de Calabria para trabajar en los caminos.

Debo apresurarme en los acontecimientos posteriores, pues una narración detallada de ellos llenaría volúmenes enteros. La aseveración que había hecho el usurpador sobre Ferdinando, que estaba casado con Adalinda, era, como todas las demás, falsa. Sin embargo, ya se había fijado el día para su unión, celebración que hubo de postergarse por la enfermedad y posterior muerte del marqués Spina. Durante los primeros meses de luto, Adalinda se retiró a un castillo perteneciente a su padre, y que no se hallaba muy lejos de Arpiño, un pueblo del reino de Nápoles, en el corazón de los Apeninos, a setenta kilómetros de la capital. Antes de partir, el impostor trató de convencerla para que consintiera en realizar un matrimonio íntimo. Probablemente temía que, en el largo intervalo que iba a transcurrir antes de que pudiera asegurarla como suya, la joven descubriera la impostura. Además, había llegado el rumor de que uno de los compañeros de prisión de Ferdinando, un reputado bandido, había escapado, y que el joven conde era su acompañante en la huida. No obstante, Adalinda se negó a acceder a las súplicas de su amado, y se retiró a la soledad con una anciana tía, ciega y sorda, pero excelente dama de compañía.

Rara vez el falso Eboli visitó a su prometida, pero era un maestro en su arte, y los acontecimientos posteriores demostraron que debió permanecer todo el tiempo disfrazado en la proximidad del castillo. Por varios medios, insospechados en su momento, consiguió que todos los sirvientes de Adalinda fueran sustituidos por criados de él, de modo que, sin ser consciente de sus límites, ella era, de hecho, una prisionera en su propia casa. Resulta imposible decir qué fue lo que primero despertó sus sospechas respecto del engaño al que había sido sometida. Era italiana, con toda la habitual aquiescencia y relajación de sus compatriotas en la rutina corriente de la vida, y con toda su energía y pasión cuando éstas eran despertadas. En el momento en que la duda penetró en su mente, tomó la decisión de averiguarlo: para ello bastaron unas pocas preguntas relativas a las escenas que habían tenido lugar entre el pobre Ferdinando y ella. Las formuló de manera tan súbita y directa que el impostor fue pillado con la guardia baja. Se mostró confundido y tartamudeó en sus réplicas. Sus miradas se encontraron y notó que había sido descubierto, y ella vio que él percibía ahora sus sospechas confirmadas. Una expresión que es particular a un impostor, una mirada que deformó su belleza e invadió su semblante por lo general noble con las horribles líneas de la astucia y el cruel triunfo, terminaron de convencerla de su correcta deducción. «¿Cómo pude haber confundido a este hombre con mi gentil Eboli?», pensó. De nuevo se encontraron sus ojos: la peculiar expresión del impostor la aterró, y abandonó la estancia a toda velocidad.

La determinación tomó cuerpo sin demora alguna. No tenía sentido intentar explicarle la situación a su anciana tía. Decidió partir de inmediato hacia Nápoles, arrojarse a los pies de Gioacchino y contarle y obtener credibilidad para su extraña historia. Pero ya había pasado el momento en que debió ejecutar ese plan. Los esfuerzos del impostor habían concluido: se encontró con que era su prisionera. Sin embargo, el exceso de miedo le dio decisión, si no valor, y he en busca de su carcelero. Unos pocos minutos antes había sido una joven e inconsciente muchacha, dócil como una niña, e igual de ingenua. Ahora sentía como si de repente hubiera crecido en sabiduría, y que había ganado la experiencia de años en unos pocos segundos.

Durante la entrevista se mostró cauta y firme, al tiempo que el instintivo poder de la inocencia sobre la culpabilidad le confirió majestad a su porte. Por un momento, el hacedor de sus males se amilanó bajo su mirada. Al principio se negó a reconocer que no era la persona que pretendía ser, pero la energía y elocuencia de la verdad abatieron su engaño, por lo que, arrinconado al final, se revolvió: un ciervo acorralado. En ese momento se sintió acobardada, ya que la superior fuerza del hombre le concedía el dominio. El hombre declaró la verdad: era el hermano mayor de Ferdinando, hijo natural del viejo conde Eboli. Su madre, que había sido humillada, jamás le perdonó, y educó a su hijo con un odio mortal hacia su padre, y la creencia de que las ventajas de las que disfrutaba su hermano más afortunado le pertenecían a él por derecho propio. Su educación fue tosca, pero poseía los sutiles talentos de un italiano, la rapidez de percepción y sus artes taimadas.

—Os haría empalidecer —le dijo a su temblorosa oyente— si pudiera describiros todo lo que he pasado para conseguir mi objetivo. No confié en nadie… todo lo ejecuté yo. Fue un glorioso triunfo debido perseverancia y fortaleza, cuando mi hermano usurpador y yo estuvimos ante nuestro soberano, conseguí que él fuera el proscrito degradado y yo el noble.

Habiendo contado rápidamente su historia, trató entonces de buscar el oído favorable de Adalina, que le miraba con ojos de aversión y cólera. Intentó con muestras de pasión y ternura conmover su corazón. ¿Acaso no era él, en verdad, el objeto de su amor? ¿No fue él quien trepó a su balcón en la Villa Spina? Le recordó escenas de mutua demostración de sentimientos, haciendo uso de potentes argumentos con una mujer delicada: rubores puros tiñeron sus mejillas, pero el horror del impostor predominó sobre cualquier otro sentimiento. Éste le juró que tan pronto se casaran liberaría a Ferdinando, y le entregaría, si ella así lo deseaba, la mitad de sus posesiones. La joven contestó con frialdad que antes preferiría compartir las cadenas del inocente en su desgracia que unirse con la impostura y el crimen. Reclamó su libertad, pero la salvaje e incluso feroz naturaleza que había llevado el impostor a lo largo de su carrera delictiva estalló, y lanzó terribles amenazas sobre la cabeza de Ferdinando si ella llegaba a abandonar alguna vez el castillo sin ser su esposa. El aspecto de poder consciente y perversidad desbocada la aterró; sus brillantes ojos declaraban aborrecimiento: le habría sido más fácil morir que ceder en lo más mínimo ante un hombre que la hacía experimentar durante un instante su poder terrible, despertando en ella a una mujer desprotegida, abandonada por completo en sus manos. Le dejó allí, sintiéndose como si acabara de escapar de la inminente espada del asesino.

Una hora de meditación le sugirió la manera de escapar de su terrible situación. En un armario del castillo estaban las impolutas ropas de un paje de su madre, que había muerto de repente, dejando esas prendas sin usar. Vistiéndose con ellas, se sujetó el cabello oscuro y lustroso, y con cierto reparo amargo se ciñó la ligera espada. Luego, a través de un pasaje privado que iba desde su propia cámara hasta la capilla del castillo, se deslizó con pasos silenciosos bastante después de que el Ave María hubiera indicado en la noche de noviembre que había transcurrido media hora desde que el sol se pusiera. Tenía en su poder la llave de la puerta de la capilla, que se abrió al empujarla. Después la cerró a su espalda y se vio en libertad. Las colinas sin senderos la rodeaban, el cielo aparecía estrellado y una fría brisa invernal susurraba en torno de los muros del castillo, Pero el temor de su enemigo conquistó los demás miedos, y marchó con paso ligero, en una especie de éxtasis, durante muchas y largas horas por los caminos pedregosos —ella, que nunca antes en su vida había caminado más de uno o dos kilómetros— hasta que sus pies se llenaron de ampollas, y los suaves zapatos se le desgarraron, y se vio perdida por completo. Al amanecer se encontró en medio de las encinas de los Apeninos, sin descubrir alguna morada o un ser humano.

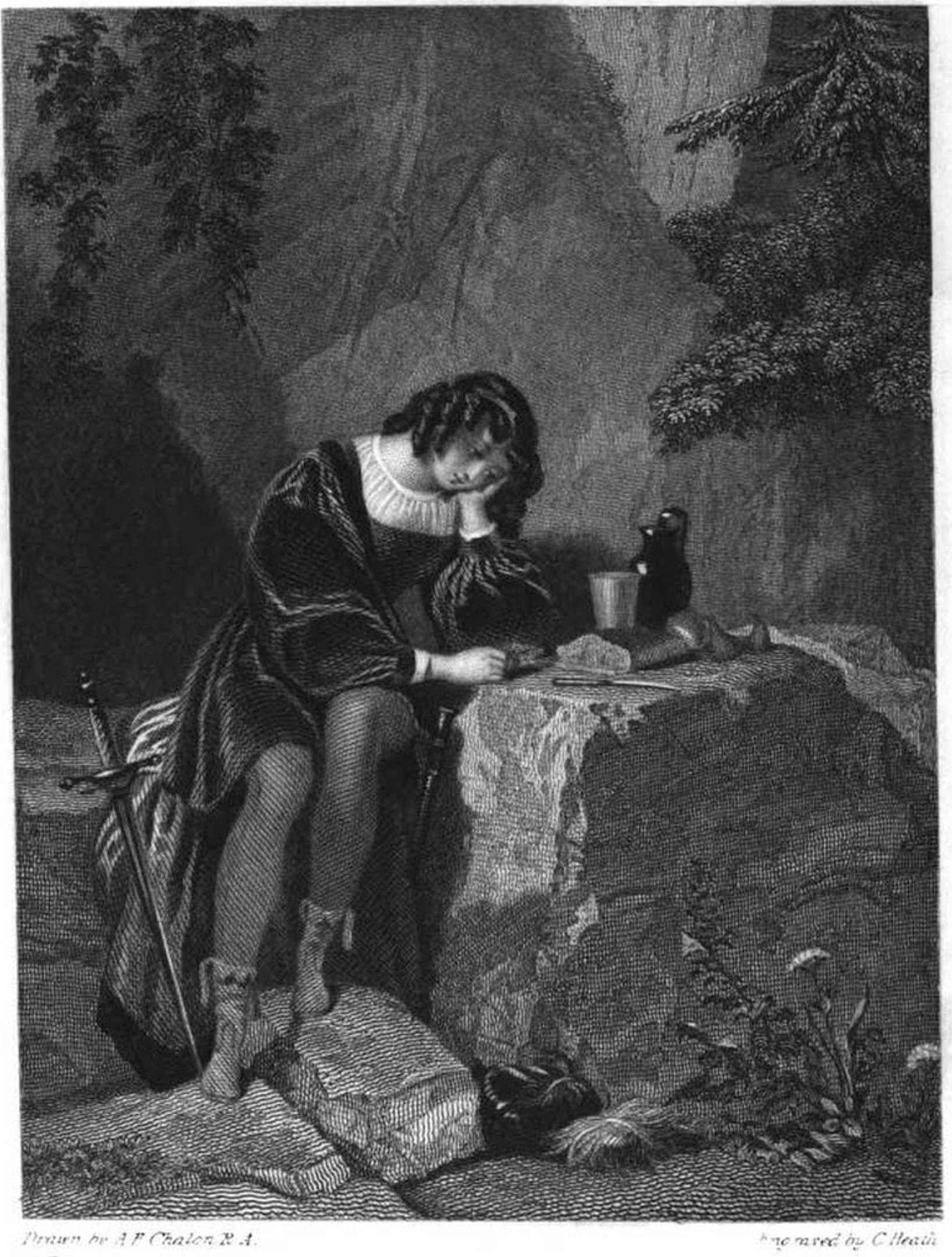

Estaba hambrienta y cansada. Había traído con ella oro y joyas, pero no había forma de cambiarlos por comida. Recordó historias de bandidos, pero ninguno podía ser tan rufián y cruel como el bandido del que huía. Ese pensamiento, un poco de reposo y agua pura de una fuente de montaña le devolvieron cierto valor, y prosiguió el viaje. Se acercaba el mediodía, y en el sur de Italia el sol del mediodía, sin nubes que lo mitiguen, es opresivamente caluroso, en especial para una italiana, que jamás se expone a sus rayos. Un mareo se apoderó de ella. Vio unos nichos en la ladera de la montaña por la que marchaba, cubiertos de laurel y arbustos, y entró en uno para descansar. Era una grieta profunda y conducía a otra que daba a una caverna espaciosa iluminada desde arriba: sobre una tosca mesa tallada en piedra había unas viandas delicadas, uvas y una bota de vino. Con temor miró a su alrededor y, con cautela, comió lo que había ante ella. Luego se sentó a la mesa, apoyando un codo sobre su superficie y reclinando la cabeza sobre su mano blanca como la nieve, con el cabello oscuro cubriéndole la frente y arracimándose en torno a su cuello. Su pose emanaba una apariencia de languidez y fatiga, mientras sus ojos grandes y suaves se llenaban a breves intervalos con lágrimas cuando se compadecía de sí misma al recordar las crueles circunstancias que la empujaron a su destino. Su peculiar pero elegante traje, su forma femenina, su belleza y gracia, mientras permanecía allí sentada, sola y pensativa en la inhóspita cueva, formaban un cuadro que un poeta describiría con júbilo y a un artista le encantaría pintar.

—Parecía un ser de otro mundo; un serafín, toda luz y belleza; un Ganímedes escapado de su esclavitud celestial para retornar a su natal Ida. Pasó tiempo antes de que reconociera, mirándola desde lo alto de la colina, a mi perdida Adalina.

Así habló el joven conde Eboli cuando relató su historia; pues el final fue tan romántico como el comienzo.

Una vez que Ferdinando hubo llegado como esclavo a Calabria, se encontró emparejado con un bandido, un hombre bravo que aborrecía sus cadenas por amor a la libertad, tal como le sucedía a su camarada prisionero, debido a una combinación de desgracia y miseria arrojada sobre él. Juntos trazaron un plan para escapar y tuvieron éxito en su ejecución. Mientras marchaban por el camino, Ferdinando le contó su historia al proscrito, quien le animó a esperar un cambio favorable en su destino; y, mientras tanto, invitó y convenció al hombre desesperado a compartir su fortuna como ladrón entre las colinas salvajes de Calabria.

La caverna donde Adalinda se había refugiado era una de sus guaridas, y allí se dirigían sólo en periodos de inminente peligro en busca de seguridad, ya que no se podía obtener ningún botín en un lugar tan deshabitado. Y allí precisamente, una tarde, regresando de una persecución, encontraron a la muchacha errante, temerosa, solitaria y fugitiva, y jamás un faro fue tan bienvenido para un marino perdido en la tempestad como Ferdinando lo fue para su amada dama.

El azar, cansado ya de acosar al joven noble, le favoreció aún más. La historia de los amantes interesó al bandido jefe y la promesa de una recompensa le impulsó a ayudarles. Ferdinando convenció a Adalinda para que se quedara una noche en la cueva, y a la mañana siguiente se dispusieron para dirigirse hacia Nápoles. Pero en el momento de su partida se vieron sorprendidos por un inesperado visitante: los ladrones trajeron a un prisionero… era el impostor. Al echar en falta por la mañana a quien garantizaba su seguridad y éxito, pero convencido de que no podría alejarse mucho, despachó emisarios en todas direcciones para buscarla. Él mismo se unió a la persecución y siguió el camino que ella había tomado. Entonces fue capturado por estos proscritos, que esperaban un rico rescate de alguien cuyo aspecto denotaba bienes y alta posición social. Cuando descubrieron la identidad del prisionero, con generosidad lo entregaron a manos de su hermano.

Ferdinando y Adalinda se dirigieron a Napóles. Al llegar, ella se presentó ante la reina Carolina y, gracias a su intercesión, Murat escuchó con asombro el engaño del que había sido objeto. El joven conde recuperó su posición y sus bienes, y pocos meses después se unió a su prometida.

La naturaleza compasiva del conde y la condesa les llevó a interesarse por el destino de Ludovico, cuya posterior carrera fue más honorable pero menos afortunada. Gracias a la intervención de su pariente, Gioacchino permitió que ingresara en el ejército, donde se distinguió y obtuvo ascensos. Los hermanos estuvieron juntos en Moscú, y se ayudaron mutuamente durante los horrores de la retirada. En una ocasión, invadido por la somnolencia, un mortal síntoma resultante del frío excesivo, Ferdinando se rezagó de sus camaradas, pero Ludovico, negándose a abandonarle, le arrastró a pesar de la resistencia que ofreció, hasta que, entrando en un poblado, la comida y el fuego le devolvieron la vitalidad y salvó la vida. Otra noche, cuando el viento y el aguanieve se sumaron al espanto de su situación, Ludovico, después de muchos esfuerzos ineficaces, cayó desmayado del caballo. Ferdinando se encontraba a su lado, desmontó y se afanó con todos los medios en su poder para devolverle la circulación a su sangre estancada. Sus camaradas prosiguieron la marcha y el joven conde se quedó solo con su moribundo hermano en el blanco e ilimitado páramo. Ludovico abrió los ojos y lo reconoció. Le apretó la mano y sus labios, al morir, se movieron para musitar una bendición. En ese momento, los sonidos de la aproximación del enemigo sacaron a Ferdinando de la desesperanza a la que su terrible situación le había arrojado. Fue hecho prisionero y, de ese modo, salvó la vida. Cuando Napoleón fue a Elba, él, junto a muchos otros compatriotas, fue liberado y regresó a Nápoles.

Fin

Mary W. Shelley. Mary Wollstonecraft Shelley, una luminaria en el firmamento literario, nació en Londres en 1797, heredera de un linaje intelectual. Su pluma, dotada de ingenio y audacia, forjó un legado perdurable en la historia de la literatura. A través de su obra cumbre, "Frankenstein o el moderno Prometeo" (1818), desafió las convenciones narrativas de su tiempo, dando vida a la ciencia ficción moderna y erigiéndose como pionera en un género que trascendería fronteras y épocas.

El destino de Mary se tejió entre pasiones tumultuosas y tragedias. Su unión con Percy Bysshe Shelley, poeta romántico, fue un torbellino de amor y desafíos sociales. Juntos, enfrentaron la adversidad, la pérdida de hijos y la incomprensión de una sociedad conservadora. Sin embargo, su amor resistió las tormentas, marcando páginas de intensa belleza y dolor.

En un idílico verano de 1816, Mary gestó la semilla de la inmortalidad literaria junto a luminarias como Byron y Polidori. La génesis de "Frankenstein" floreció en las brumas de Ginebra, donde la imaginación de Mary trascendió los límites de lo convencional, alumbrando una criatura que habitaría el imaginario colectivo por siglos venideros.

La travesía vital de Mary estuvo marcada por la tragedia. La pérdida de su amado Percy en un naufragio dejó una herida imborrable en su alma. Sin embargo, en medio del dolor, emergió una nueva faceta de su genio literario. Retornando a Inglaterra, Mary se dedicó a cultivar su propia voz, explorando temáticas diversas que abarcaban desde lo histórico hasta lo apocalíptico, desde la política radical hasta la compasión como fuerza transformadora.

Aunque la historia inicialmente la eclipsó como la esposa de Percy Shelley y la autora de "Frankenstein", el siglo XXI ha traído un renacimiento del interés por la obra de Mary Shelley. Sus novelas históricas, sus reflexiones políticas y su compromiso con la reforma social son ahora objeto de escrutinio y admiración. Su legado resuena con la fuerza de una profecía, recordándonos que en el corazón de la oscuridad yace la chispa de la creatividad, dispuesta a desafiar las convenciones y forjar nuevos horizontes literarios.