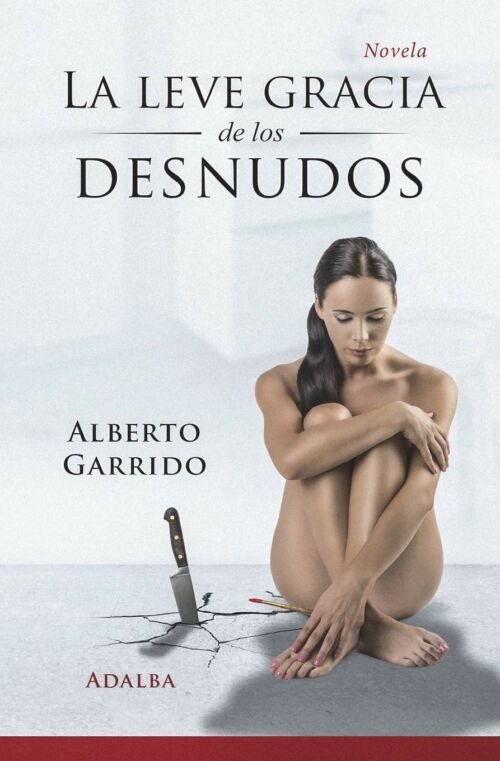

La leve gracia de los desnudos

23. AZUL MONOCROMO

Y sin embargo, una zona consciente me alejó de aquellas cartulinas: el deseo de la noche, la espera del momento en que abriría la ventana para atisbar hacia el otro piso.

Cuando mi esposa se marchó, corrí hacia los visillos. Durante horas estuve mirando la quietud azulosa del cuarto de baño que la luz astral difuminaba. El resto del edificio estaba envuelto en la oscuridad. De algún sitio se escapaba una música estruendosa, chirriante, que me iba crispando los nervios. No, no era la música. Lo sé. Eras la ausencia del objeto deseado, la sensación de que mi esposa estaba a punto de llegar y yo tendría que cerrar la ventana y aguardar hasta la noche siguiente, tratando de controlar mi ansiedad cortando con la navaja nuevos trozos de madera, como si fuera un enfermo mental, un vulgar voyerista.

Pero esa noche, cuando ya me iba a alejar de la ventana, un sonido irrumpió en el cuadrado azul monocromo. Un sonido que nadie en este mundo hubiera podido escuchar a causa de la música tormentosa. Un sonido tan leve que sólo yo, en mi estado de tensión, podía haber captado: un chasquido simple, como el de una puerta al abrirse o cerrarse.

Y la vi, la mitad de su cuerpo guillotinado por el marco de la ventana; la vi quitarse una a una todas sus ropas y el movimiento armónico que me hacía recordar las pinturas de Kandinsky, y sus dedos finos, largos, que lanzaban las cosas con estudiada lentitud, con cierto placer, hacia la nada.

Disfruté la idea de saberme la única persona en el mundo que podía acariciarla con los ojos, sin que nadie lo supiera, sin verla representar los gestos teatrales de toda mujer cuando se desnuda ante un hombre. Se desnudaba para sí misma y parecía tener un gozo personal en eso. Estaba ahí, rompiendo la noche, haciendo una mixtura imposible con el azul profundo de las cortinas. Y se miraba los senos, se los acariciaba lentamente bajo un chorro de agua. Fue entonces que sentí en mi sexo el suave roce de algo afelpado, femenino, y me di cuenta de que el gato pasaba una y otra vez bajo mi cuerpo, maullando, y me comunicaba ese cosquilleo donde comenzaba a hervir.

Durante los próximos minutos tuve la doble sensación vertiginosa de aquellos senos que me apuntaban, aquellos pezones que se fueron poniendo azules y luego translúcido, y del contacto con la piel felina que me erizaba. Y cuando ella comenzó a frotarse la cabeza con una toalla y sus senos temblaron con furia, no pude contenerme más y rompí el silencio con un grito que sacudió las paredes, mientras empapaba la piel del gato y lo veía huir y se apagaba la luz de la ventana, dejando ante mis ojos el cuadrado de sombras grises, irreal como la noche.

24. LA NUEVA VIDA

Revisé los lienzos y me di cuenta de que ya no me gustaban. Parecían estar muertos. Los veía, cadavéricos, pura piel sin alma, listos para ser empujados a una fosa común.

Quise enmendar los errores anteriores, pero lo único que conseguí fue malograr uno de los cuadros de la serie Variaciones vibratorias… Como Nitsh, lo que yo quería era lograr el desbordamiento dionisíaco de los instintos, la libertad total guiada hacia una dimensión colectiva. Todo lo caótico tendría su representación orgiástica donde se perdiera la distinción de colores de luz, locales y complementarios suscrita por Seurat. Pero, ¿cómo revelarlo? ¿Cómo emanciparme de la materia? ¿Cómo provocar lo indeliberado? ¿Cómo igualar y superar el creacionismo abstracto de Theo Van Doesburg o Vantongerloo o Herbin? Era necesaria una acción ritual, en todo caso. Pero, ¿cuál?

¿Esperar la noche, la salida de mi esposa y mirar, disfrutar lo que ocurriría en el otro edificio? Aquella visualización sicalíptica era lo que me dejaba sin fuerzas para crear. Pero no pude evitar volver nuevamente, noche tras noche, a buscarla con los ojos y las manos, mientras sentía la piel del gato frotarse contra mi cuerpo y su pequeña lengua caliente persiguiendo mi sangre.

Ya no pintaba. Ni un miserable cuadro para regatearlo en una esquina. Siempre tenía que hacer regresar a su lugar de origen a los pinceles y tubos de pintura y paños grasientos. Y me quedaba con la vista fija en los lienzos anteriores, odiando su extraña transparencia, su oscura vitalidad. Hubiera sido capaz de destruirlos todos, si a cambio se me aseguraba la posibilidad de lograr lo que quería, apuntarle directamente a Dios, a lo absoluto; trascender los límites de la experiencia.

Si hubiera creado los ballets luminosos de globos fluorescentes de Piene, o los relieves a base de agujas de Uecker, o las modulaciones de estelas dinámicas de Mack, me hubiera sentido igualmente insatisfecho.

Mi única satisfacción era enfermiza. Cuando mi esposa volvía de sus paseos nocturnos y llamaba a su querido gato para darle de comer, se mostraba preocupada por las emulsiones grasosas que le empegotaban la pelambre, sin sospechar que eran las emulsiones que le había negado yo a ella desde hacía tiempo. Y en el inextricable silencio de la madrugada, en el inflexible calor que venía en ráfagas, no podía adivinar mis ojos abiertos que le buscaban un sentido a lo que estaba ocurriendo para no reconocer mi perversión, la nueva vida que me reclamaba.

25. RAROS EXPERIMENTOS

Lo que hice después llegó a aterrarla. Tomaba la lámpara de la mesita de noche, la ponía en el piso y hacía que proyectase mi sombra contra el techo: entonces me ponía a conformar formas múltiples y vivas, dunas fálicas, manchas seminales gigantes, violines degollados, tinteros vacíos, platos muertos. Mi esposa me espiaba desde la sombra, con sus ojos temblorosos, sin entender que yo sólo perseguía una ilusión fetichista y lapidaria contra el paso de las horas, contra la miseria, el dolor y la resolución de buscar a toda costa el absoluto.

Un día, al amanecer, me encontró pintado de pies a cabeza. De mi cuello colgaba un cartel con la inscripción: Período rojo. Las costillas parecían haber sido asadas, y todo mi organismo configuraba un gran hueso enrojecido, a punto de podrirse como la vida, con un barniz opaco, un sucio esmalte que se resistía a la luz.Lo que sí no pude soportar fue que, antes de huir, gritara con un desafuero animal que yo estaba completa y deliberadamente loco.

Alberto Garrido. Santiago de Cuba, 1966.

Tiene 17 libros publicados en los géneros de novela, cuento y poesía. Ha obtenido los premios internacionales Casa de las Américas (cuento, 1999) y Casa de Teatro (novela, 2005; cuento y poesía, 2015). Trabaja en la Universidad Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo, República Dominicana.