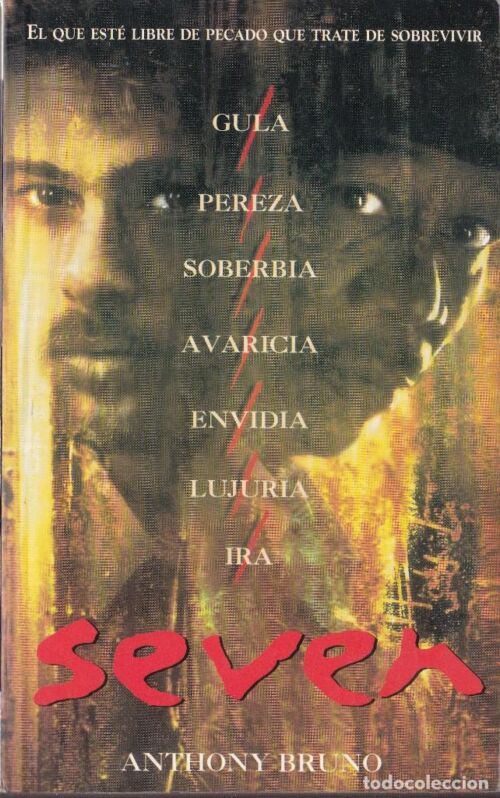

Seven

Resumen del libro: "Seven" de Anthony Bruno

En la novela «SEVEN», del escritor Anthony Bruno, somos sumergidos en un vertiginoso thriller policial que sigue al teniente Somerset, un experimentado detective de homicidios a punto de retirarse, y a su sucesor, el ambicioso David Mills. Bruno, hábil en capturar la esencia del film homónimo, teje una trama obscura y fascinante que explora los recovecos más oscuros de la mente humana.

El teniente Somerset, a punto de abandonar la implacable labor policial, se ve enfrentado a una serie de crímenes atroces, cada uno inspirado en uno de los siete pecados capitales. Este cruel psicópata desafía a Somerset y a su nuevo compañero Mills, llevándolos a un viaje intrépido hacia los abismos de la depravación humana. Los cuerpos mutilados de las víctimas se convierten en puzles macabros que exigen la astucia y la determinación de estos detectives para descifrar.

La narrativa de Bruno, al igual que la película, despliega con maestría los matices de cada pecado capital, transformando la investigación en una intensa batalla entre el bien y el mal. La relación entre Somerset y Mills se convierte en un elemento clave, reflejando la lucha entre la experiencia y la juventud, la resignación y la ambición, en medio de la crueldad y la violencia que envuelve la trama.

«SEVEN» no solo es un thriller criminal, sino una exploración profunda de la psique humana y sus oscuros impulsos. Bruno logra capturar la esencia inquietante de la historia original, llevándonos a través de un laberinto de suspenso y terror psicológico. En sus páginas, el lector se sumerge en un mundo donde el bien y el mal se entrelazan, dejando una impresión duradera que va más allá de los límites de la realidad.

Capítulo 1

En alguna parte, abajo en la calle, se disparó la alarma de un coche, una nota larga y despiadada que resultaba imposible no oír. Somerset miró el despertador digital que había sobre la mesilla de noche. Eran casi las dos de la madrugada y, aunque llevaba más de una hora tendido en la cama, ni siquiera había empezado a sentir sueño. Tenía demasiadas cosas en que pensar.

Somerset intentó desterrar de su mente el penetrante sonido de la alarma y concentrarse en el tic tac del metrónomo que tenía sobre la mesilla, debajo de la lámpara de lectura. Contempló el pequeño brazo del aparato en su vaivén, adelante y atrás, adelante y atrás, tic… tic… tic… tic…

Aquella pequeña pirámide de madera era la mejor inversión que había hecho en su vida, pensó. Después de treinta años en la policía y de haberlo intentado con esposas, novias, alcohol, pastillas, loqueros, predicadores, meditación y yoga, al fin aquel aparatito era lo único que conseguía por lo menos calmarlo un poco y hacerle conciliar el sueño. Un sencillo aparatito mecánico. Se trataba de ajustarlo a un ritmo bien preciso, como por ejemplo el de una suite para violoncelo de Bach, y observar la oscilación del brazo adelante y atrás, adelante y atrás, tic… tic… tic… tic… hasta que el pulso empezaba a serenarse y se acoplaba al compás del metrónomo.

Somerset utilizaba aquel dichoso trasto con tanta frecuencia que le asombraba que aún funcionara. Rara era la noche en que no se veía obligado a usarlo para alejarse de toda la mierda que había afrontado durante el día, para lograr dormir siquiera unas pocas horas. Durante los veintitrés años que había pasado en la policía, diecisiete de ellos como detective de la brigada de Homicidios, había visto tanta escoria humana que era un milagro que pudiera dormir. Sólo un detective de Homicidios llega a ver el lado más oscuro de la humanidad. Asesinatos, palizas, torturas, humillaciones, degradaciones de todas las clases imaginables.

Maridos que asesinan a sus mujeres, mujeres que asesinan a sus maridos, niños que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos a golpes, amigos que disparan contra amigos, desconocidos que disparan contra desconocidos. Y todo ello sin ninguna suerte de orden ni concierto. Acciones espontáneas. Crímenes pasionales. Violencia gratuita. Violencia al azar. Una bala en la cabeza porque a un tipo no le gustó el modo en que otro tipo lo miraba. Una puñalada en el corazón durante una disputa por un sitio donde aparcar.

Una flecha clavada en el ojo por hacer trampas en el Monopoly. Niños de diez años que matan a niños de once para robarles las zapatillas deportivas. Una drogata repleta de crack que dispara contra la multitud porqúe le apetece. Somerset había llegado a creer que aquella ciudad señalaba el camino hacia el futuro: la involución. Una sociedad en regresión. El homo-sapiens en su retorno a la porquería de la que procedía.

Somerset cerró los ojos y se cubrió el rostro con sus largos dedos. Había visto suficiente y no quería ver más. Se concentró en el rítmico golpeteo del metrónomo, que le llegaba desde detrás de los párpados cerrados, mientras el aullido de la alarma empezaba a convertirse en un sonido confuso. Resultaba increíble que todavía lo consiguiera después de treinta años. Pero si se quedaba más tiempo, era posible que perdiera esa facultad. La clase de porquería que tenía que aguantar se acumula en la mente, y, a la larga, eso puede resultar fatal. Sin embargo, al menos aquella noche todavía podía desterrar de su mente todo lo que había vivido durante el día. Al menos en parte. Y esperaba poderlo borrar todo algún día, olvidar para siempre toda la mierda que había llegado a presenciar como si nunca hubiera existido. Sabía que tenía bastantes probabilidades de fracasar, pero lo que estaba claro era que lo iba a intentar. En cuanto se jubilara. Sólo le quedaban siete encantadores días. Siete días más y ya sería historia en aquella ciudad. Siete días para la dulce liberación.

Somerset se apartó las manos del rostro y miró fijamente las paredes desnudas de su dormitorio. Había descolgado los cuadros, y casi la mitad de los libros de las estanterías que llegaban hasta el techo estaba guardada en cajas. Había intentado hacer una selección, regalar algunos, pero le costaba mucho desprenderse de sus libros. En el armario quedaban colgados un traje, una chaqueta, dos pares de pantalones y siete camisas limpias; el resto de la ropa estaba ya en las maletas. Escudriñó los muros desnudos. Le resultaba extraño que aquellas paredes hubieran presenciado sus dos matrimonios. Por supuesto, un piso de alquiler limitado en la ciudad vale más que una buena esposa. Pagar la pensión alimenticia resultaba más barato que comprar un piso y, de alguna forma, había tenido suerte en ambos casos. Sus dos ex esposas habían comenzado una nueva vida tras divorciarse de él, y se alegraba por ellas. En cuanto a la manutención de los hijos, jamás había supuesto un problema, ya que Somerset nunca había querido tener hijos.

La verdad era que en un momento determinado sí quiso tener hijos, pero no en la ciudad. Sabía lo que la vida urbana significaba para los niños. En el fondo, sin embargo, siempre había deseado que una de sus esposas le sorprendiera algún día con la noticia de que estaba embarazada. Eso lo habría obligado a efectuar algunos cambios, tal vez a salir de aquel agujero infernal. Pero, por mucho que hubiera deseado tener un hijo, su primera esposa, Michelle, no podía, y Ella, la segunda, nunca había querido, de modo que Somerset no insistió. Desechó la idea de su mente de forma consciente, y se dijo que así iba a ser su vida. Los matrimonios sin hijos no constituían un fenómeno tan inusual en la ciudad. Eran algo normal. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón no pensaba así. Con todo, a los cuarenta y cinco años aún no era demasiado tarde para ser padre. A su edad todavía podía aprender a cambiar pañales. No era demasiado tarde. Cabía la posibilidad de que conociera a alguien. Tal vez. No es que contara con ello, pero tampoco resultaba imposible. Nada sería imposible en cuanto se largara de allí.

Sintió un nudo en la boca del estómago. Tenía la mandíbula tensa. Todavía no se sentía del todo a gusto con la decisión que había tomado. ¿Y si resultaba un gran error? Había pasado toda su vida en la ciudad. ¿Y si odiaba el campo? ¿Y si le parecía un coñazo? ¿Y si descubría que él era como las palomas? Necesitaba la basura de la ciudad para sobrevivir.

Desvió la mirada hacia el metrónomo y siguió la trayectoria del brazo; se concentró en el ritmo constante, obligándose así a dejar de pensar tanto y a relajarse. Todo saldrá bien, se dijo a sí mismo. Todo saldría bien si se calmaba y dejaba que las cosas siguieran su curso. Siete días de mierda y luego empezaría una nueva vida. La parte buena de su vida.

Sobre la mesilla de noche, esparcido en torno al metrónomo, aparecía el contenido de sus bolsillos: el llavero, la desgastada cartera de cuero marrón, la vieja funda de cuero negro para la placa, la navaja con empuñadura de nácar. En el borde de la mesilla había un ejemplar de tapas duras de Por quién doblan las campanas, de Hemingway. Lo encontró al hacer las maletas y había decidido leerlo de nuevo.

Alargó el brazo para coger el libro y lo abrió por la página que había marcado la primera vez que lo leyera, ahora hacía casi veinte años. Vio una frase subrayada con lápiz ya desvaído: El mundo es un lugar hermoso, un lugar por el que merece la pena luchar.

A Somerset le entró la risa. Aquella frase había significado algo para él veinte años atrás, cuando era el novato de la brigada de Homicidios, cuando el mundo era realmente un lugar hermoso por el que merecía la pena luchar; pero las cosas habían cambiado desde los tiempos de Hemingway. Era evidente que Ernest jamás había imaginado que las cosas se pondrían tan feas.

Pasó las páginas hasta que encontró el trozo de papel pintado que había introducido en el libro aquella tarde: una rosa roja en un rectángulo de papel mugriento. Somerset lo había descubierto en la casa aquella tarde, al echar un vistazo al lugar antes de cerrar el trato. Se trataba del papel pintado que había debajo del papel de motas doradas de la sala que se caía a jirones. Había arrancado un trozo de éste y después limpió la cola del otro fragmento que apareció debajo, antes de cortar aquel rectángulo con la navaja.

Todd, el agente inmobiliario, se había puesto nervioso de inmediato, temiendo que Somerset cambiara de idea.

—¿Sucede algo, señor Somerset? —inquirió mientras jugueteaba con el cuello de su americana azul marino, en la que aparecía la insignia de la agencia inmobiliaria bordada en el bolsillo de la pechera, mientras intentaba ocultar que estaba a punto de sufrir un ataque de angustia.

Somerset no respondió. Siguió mirando aquella rosa delicadamente grabada, impresionado por la habilidad del artista y el empleo de los múltiples matices de rojo con toques anaranjados. La minuciosidad que ponía de manifiesto aquel papel pintado lo sorprendió. ¿Realmente hacían papeles pintados tan artísticos? Antaño sí. No obstante, habría apostado lo que fuera a que ya no se hacían.

—¿Sucede algo, señor Somerset? —repitió Todd.

Somerset se guardó la rosa en el bolsillo, cruzó la sala y salió al porche delantero. Se trataba de un gran porche que daba la vuelta a la casa, y sus pasos resonaron como una mareha fúnebre sobre los tablones desgastados. Observó las abandonadas tierras de cultivo que rodeaban la casa, así como las cosechas bien cuidadas de su vecino, al otro lado de la carretera. A la izquierda empezaban las colinas y el bosque. No había ni una sola nube en el cielo, y a Somerset casi le pareció oír el sonido de los rayos de sol sobre él. El cartel de En venta oscilaba al viento, que silbaba con suavidad.

Todd abrió la chirriante puerta mosquitera con aire inseguro.

—¿Señor Somerset?

Somerset bajó la escalinata del porche y se volvió para contemplar el tejado de hojalata y las marcas de alquitrán agrietado por el sol en los lugares donde se había reparado.

—¿Tiene alguna pregunta, señor Somerset? La casa incluye una garantía de un año para la caldera y todos los electrodomésticos, de modo que si le preocupa que…

—No, no es eso lo que me preocupa. Ya veo que la casa es vieja, pero no importa. Es que…, es que todo me parece tan… extraño.

—¿Extraño? No sé si le entiendo bien. Quiero decir que yo no veo nada extraño en esta casa. Necesita algunas reformas, claro está, pero…

—No, no. Me gusta la casa. Me gusta la ubicación. Me gusta el concepto de este lugar.

Todd esbozó una leve sonrisa de alivio.

—Iba a decir que éste realmente es el lugar más normal del mundo.

Somerset desvió la mirada hacia el bosque.

—Por eso quiero vivir aquí. Quiero un sitio normal.

Pero Todd ya no le estaba escuchando, sino que había ido a arrancar el cartel de En venta del jardín.

Tic… tic… tic… tic… Somerset miró el metrónomo y luego dirigió su vista hacia la rosa de papel que sostenía en la mano. Ya echaba de menos la casa, y eso que ni siquiera se había mudado aún. La echaba de menos porque se le antojaba irreal, tan alejada de allí. Un estremecimiento de pánico le atenazó el estómago. ¿Y si no lo conseguía? Lo separaban siete días de la normalidad, pero en siete días pueden pasar muchas cosas. ¿Y si ocurría algo?

Clavó su mirada en el metrónomo y se concentró en su sonido para combatir el pánico. Pero el tictac le recordaba el traqueteo del tren de cercanías que había tomado de regreso a la ciudad aquella tarde. Al principio fue fantástico contemplar cómo las granjas y los campos se sucedían velozmente mientras él permanecía recostado en su asiento leyendo a Hemingway con un cigarrillo entre los labios y un vaso de café caliente, enviando espirales de humo y vapor hacia la brillante luz del sol que inundaba el tren. Pero al cabo de un rato el sol se tornó opresivo, exigiendo su atención mientras el paisaje se volvía cada vez más árido y las granjas se trocaban en desierto. Muy pronto, esqueletos de coches carbonizados empezaron a salpicar las tierras yermas, y Somerset supo que se estaban acercando a la ciu dad. En medio de la nada empezaron a aparecer fábricas y polígonos industriales que parecían bases espaciales. A continuación los suburbios residenciales tan cuadriculados, con su césped antinatural que debía regarse cada día para que pudiera sobrevivir en aquel calor tórrido. Prados conectados a un pulmón artificial, eso es lo que eran. A medida que el tren se aproximaba a la ciudad desde el norte, Somerset divisó varias capas de contaminación sobre el horizonte, como la mano aplastante de un dios vengador.

Cuando el tren llegó a la estación, Somerset no hubiese querido descender de él. Habría preferido permanecer sentado hasta que el tren lo llevara de vuelta a su nuevo hogar.

Pero el deber lo llamaba, y siete días tan sólo eran una semana. Podía aguantar una semana, se decía a sí mismo. Después de treinta años, ¿qué significaban siete días?

Pero una vez en la calle, mientras hacía cola para coger un taxi, la realidad de la ciudad lo sacudió con toda su fuerza. Coches de frenos chirriantes, sirenas que aullaban, gente gritando, todo el mundo indiferente. Un vagabundo loco se disputaba una maleta con un turista.

—Yo le consigo un taxi, amigo —farfullaba el hombre—. Sé cómo hacerlo. Yo le consigo uno. El mejor taxi de la ciudad, joder.

Pero el turista, cuya esposa y dos hijas permanecían detrás de él con aire desamparado, no deseaba la ayuda del loco. No querían que aquel hombre existiese. Somerset estuvo a punto de intervenir, pero carecía de la energía suficiente. Si pretendía escapar de aquel lugar, debía dejar de responsabilizarse de todo. La gente tenía que resolver sus propios problemas. Cogió el siguiente taxi que llegó y le indicó al taxista que lo condujera a casa.

Cuando el taxi se puso en marcha, Somerset vio una ambulancia y dos coches patrulla con las luces parpadeantes encendidas y los parachoques bloqueando media calle.

El embudo que provocaban impedía el tráfico en ambos sentidos. Los conductores tocaban las bocinas y lanzaban juramentos desde las ventanillas, molestos por el atasco.

Cuando el taxi se acercó un poco más, Somerset divisó a dos agentes uniformados que mantenían a raya a los mirones mientras dos enfermeros permanecían inclinados sobre un cuerpo que yacía sobre la acera. Somerset alcanzó a ver el rostro ensangrentado del cuerpo y se preguntó por qué no le proporcionaban oxígeno si todavía estaba vivo. Se sintió tentado de salir y ayudar, pero se contuvo antes de ordenar al taxista que parara, recordándose a sí mismo que la policía ya había llegado y que él no era el único detective de Homicidios de la ciudad. Además, aquél ni siquiera era su distrito.

La gente encargada del caso era quien debía ocuparse del asunto. No era su problema. O al menos no lo sería a partir de la semana siguiente.

El taxista tocó el claxon al ver que el coche que iba delante no atravesaba el cruce tal como él quería.

—¡Joder! —espetó, al tiempo que asestaba un puñetazo al volante.

Somerset intentó mirarlo a los ojos por el espejo retrovisor.

—¿Es que no le importa? —preguntó haciendo una seña en dirección al cuerpo que yacía sobre la acera.

—Pues claro que me importa —replicó el taxista—. Estoy perdiendo dinero aquí parado en este puto atasco.

A Somerset no se le ocurrió ninguna respuesta.

En el cruce siguiente de repente se inició una pelea junto al bordillo; dos hombres de veintitantos años se vapuleaban mientras a su alrededor una multitud los animaba, abucheándolos y gritando. En aquel momento llegó un coche patrulla, se subió a la acera y dos agentes bajaron de un salto. Uno de ellos intentó detener la pelea mientras el otro se esforzaba en dispersar a la multitud sedienta de sangre. Ninguno de los dos parecía tener demasiado éxito.

Somerset puso la mano en el picaporte, listo para saltar del taxi y acudir en auxilio de los agentes, pero de repente el taxista pisó a fondo el acelerador y dejó a un lado a los mirones que entorpecían el tráfico, hasta situarse en el carril contrario.

—Chalados de mierda —espetó.

Cuando el taxista volvió por fin al carril derecho, Somerset exhaló un profundo suspiro, se recostó en el asiento y cerró los ojos para no tener que ver cada una de las asquerosas marquesinas de los cines porno y cada cartel fluorescente de los sex-shops.

—¿Adónde me ha dicho que iba? —preguntó el taxista.

—Muy lejos de aquí —repuso Somerset abriendo los ojos.

Sí —pensó—. Muy lejos de aquí…

El metrónomo estaba perdiendo la batalla contra la alarma del coche, que lo empujaba de regreso a la realidad.

Somerset contempló el brazo oscilante con el ceño fruncido, lo miró con intención, como si quisiera hacerlo funcionar de nuevo.

Tic… tic… tic… tic… tic… tic…

Cerró los ojos y se concentró tan sólo en el metrónomo.

Tic… tic… tic… tic… tic… tic…

La alarma del coche se fue desvaneciendo a medida que el sonido del metrónomo penetraba en la cabeza de Somerset.

Tic… tic… tic… tic… tic… tic…

Empezó a respirar con mayor profundidad, permitiendo que el metrónomo se adueñara de él.

Tic… tic… tic… tic… tic… tic…

Sonó el teléfono. Somerset despertó de un sueño profundo al primer timbrazo. Volvió la cabeza con brusquedad para mirar la hora en el despertador: las seis y diecinueve de la mañana. El metrónomo se había detenido. La habitación estaba inundada de la luz grisácea que precede al alba.

—Mierda… —masculló Somerset.

No había dormido lo suficiente, pensó mientras alargaba el brazo para coger el teléfono.

—¿Qué? —espetó tras descolgar.

—Es hora de levantarse, madrugador. Tenemos uno recién salido del horno —lo saludó Taylor, uno de los detectives de Homicidios del turno de noche—. Tengo que llevar ahora mismo a uno con infracción de tráfico al juzgado, si no ya iría yo mismo. En jefatura me han dicho que te llamase. Lo siento.

—No importa —repuso Somerset mientras buscaba un bloc y un bolígrafo—. ¿Dónde es?

—Kennedy Avenue, mil cuatrocientos treinta y tres.

Primer piso del sótano.

—Vale, ahora voy.

Colgó el teléfono de golpe y apartó la ropa de cama. El libro cayó sobre el suelo desnudo con un golpe sordo. Somerset se lo quedó mirando, allí tendido y abierto por la página marcada, con la rosa de papel entre las hojas. Vio la frase que había subrayado tantos años atrás: El mundo es un lugar hermoso, un lugar por el que merece la pena luchar.

Somerset se inclinó para recogerlo. Tal vez una parte de sí mismo seguía creyendo que el mundo era un lugar por el que merecía la pena luchar. Joder, alguien tenía que mantener a raya a los malos.

Mientras sacaba las piernas de la cama deseó no preocuparse tanto por lo que sucedía. Eso le habría facilitado mucho las cosas en los siete días siguientes.

…

Anthony Bruno. Distinguido escritor estadounidense, forjó su camino literario con el éxito de su novela criminal BAD GUYS, un thriller que marcó el inicio de una serie fascinante. En esta saga, Bruno presenta a los agentes del FBI Mike Tozzi y Cuthbert Gibbons, una pareja dispar que se enfrenta a los gánsteres de Nueva York y Nueva Jersey. Inspirado en figuras reales de la mafia y sus actividades delictivas, Bruno allanó el terreno que luego convertiría a The Sopranos en un monstruoso éxito, siendo comparado con maestros como Elmore Leonard y Donald Westlake. People magazine llegó a proclamar a Gibbons y Tozzi como "la mejor pareja ficticia de policías".

En un giro hacia la no ficción, Bruno se sumerge en el perfil del asesino convicto Richard Kuklinski en THE ICEMAN: LA HISTORIA REAL DE UN ASESINO A SANGRE FRÍA. Este relato detallado sigue los escalofriantes crímenes del "Iceman", un apodo ganado cuando uno de sus cuerpos fue encontrado congelado en un camión de helados. Bruno no solo investigó, sino que también se sumergió en correspondencia y entrevistas cara a cara con el asesino, una experiencia intensa que da vida a la narrativa.

En 1995, Bruno llevó su destreza literaria a SEVEN: La Novelización, basada en la exitosa película protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Un salto a la serie de ficción siguiente presentó a los oficiales de libertad condicional Loretta Kovacs y Frank Marvelli en un vibrante dúo encargado de rastrear violadores de libertad condicional en DEVIL’S FOOD. La serie culminó con HOT FUDGE, llevando a Loretta y Marvelli al mundo del helado gourmet y la pasión desenfrenada mientras persiguen a un oportunista criminal.

Entre sus obras más notables se encuentra THE SEEKERS: LA HISTORIA DE UN CAZADOR DE RECOMPENSAS, una crónica de las vidas y aventuras del inigualable Joshua Armstrong, líder de los Seekers, un equipo de élite al estilo Misión: Imposible cuya arma más efectiva es su espiritualidad. Esta obra fue nominada al Premio Edgar a la Mejor Crónica Factual.

En el ámbito audiovisual, la adaptación televisiva de su novela BAD APPLE, protagonizada y producida por Chris Noth, se estrenó en TNT en febrero de 2004. Además, THE ICEMAN fue llevada a la pantalla grande en 2013, con Michael Shannon, Winona Ryder, Chris Evans y Ray Liotta.

Con una vida personal notable, Bruno, casado con Judith Sachs y padre de la extraordinaria Mia, también destaca como cinturón negro de cuarto grado en aikido, practicando y enseñando en Philadelphia Aikido. Su narrativa, tejida con maestría entre la realidad y la ficción, demuestra que Anthony Bruno no solo es un narrador consumado sino un artista de las letras que ha dejado una huella indeleble en el género criminal.