La viuda de las montañas

Capítulo 1

«Gimió tan cerca que no pudo ser más,

Pero de lo que sea sólo cabe dudar

Del otro lado pareció llegar

Del ancho y robusto roble secular».

COLERIDGE

El relato de la señora Bethune Baliol reza como sigue:

Han pasado treinta y cinco años, o tal vez cuarenta desde que, para buscar consuelo del desánimo ocasionado por una irreparable pérdida familiar ocurrida dos o tres meses antes, me embarqué en lo que suele llamarse la gira corta por las Tierras Altas o Montañas Escocesas. Era un viaje que ciertamente se había puesto de moda, pero aunque los caminos construidos por los militares ingleses estaban en excelente estado, el alojamiento era tan mediocre que se consideraba toda una pequeña aventura realizarlo. Además, la región de las Tierras Altas, que ahora es tan pacífica como cualquier otro de los dominios del rey Jorge, era un nombre cuyo eco seguía evocando el terror, sobre todo si tenemos en cuenta que aún había numerosos supervivientes de la insurrección de 1745. Por todo ello, eran muchos los que sentían un vago temor cuando miraban desde las torres de Stirling, en dirección norte, hacia la imponente cadena montañosa que se alza como una oscura muralla, ocultando en sus resquicios a un pueblo cuya vestimenta, costumbres y lengua distaban aún muchísimo de los de sus paisanos de las Tierras Bajas.

Por mi parte, procedo de una familia que no está demasiado sujeta a los temores imaginarios. Yo tenía algunos parientes montañeses, conocía a varias de sus distinguidas familias y, aunque con la única compañía de mi doncella, la señora Alice Lambskin, partí de viaje sin ningún temor.

Sin embargo, tenía un guía y cicerón sin par en la persona inconmensurable de Donald MacLeish, el postillón que contraté en Stirling junto a un par de caballos robustos y tan de confianza como el mismo Donald, con el propósito de que tiraran de mi coche, de mi dueña y de mí misma por dondequiera que nos placiese vagar.

Donald MacLeish formaba parte de mi grupo de mozos de caballos a los que, supongo, las diligencias y los barcos de vapor han dejado anticuados. Se les podía encontrar, fundamentalmente, en Perth, Stirling o Glasgow, donde tanto ellos como sus caballos solían acabar contratados por viajeros o turistas para los viajes de negocios o de placer que tuvieran que efectuar por la tierra de los gaélicos. Esta clase de personas se parecía a lo que en el extranjero se llama un conducteur, o a lo que en un buque de la armada británica se llamaría un navegante, que traza a su manera el rumbo que el capitán le ordena seguir. Así, uno le explicaba a su postillón la duración del viaje y los lugares que se desearía conocer, y entonces se descubría que era perfectamente capaz de decidir las paradas para el alojamiento o para un refrigerio con la debida atención puesta en que se ajustaran tanto a la comodidad como a cualquier punto de interés que uno deseara visitar.

Los talentos de una persona así habían de ser forzosamente muy superiores a los del «primero que esté libre en la fila», que recorre al galope las mismas diez millas tres veces al día. Donald MacLeish, aparte de ser una persona hábil a la hora de poner coto a todos los accidentes normales que pudieran recaer sobre sus caballos y el carruaje, y de ser capaz de alimentarlos, cuando escaseaba el forraje, con sustitutos como las tortas de cebada u otros, era también un hombre de ciertos recursos intelectuales. Había hecho acopio de unos conocimientos generales sobre los relatos tradicionales de la región que recorría con tanta frecuencia y, si se le urgía a ello —pues Donald era un hombre de lo más decorosamente circunspecto—, te señalaba de buen grado el escenario de las principales batallas entre los clanes y te contaba las más extraordinarias leyendas por las que se distinguía el camino y los objetos junto a los que se iba pasando durante el viaje. Los hábitos y la manera de expresarse de aquel hombre no estaban exentos de cierta originalidad, pues su amor al folclore legendario ofrecía un extraño contraste con una buena parte de la astucia práctica propia de su verdadera profesión, todo lo cual hacía que su conversación sirviera más que bien para amenizar el camino.

A esto debemos añadir que Donald conocía todas las peculiaridades de la región que recorría con tanta frecuencia. Sabía, día arriba o abajo, cuándo iban «a matar un cordero» ya fuera en Tyndrum o en Glenuilt, de tal modo que el forastero tuviera alguna oportunidad de comer como un cristiano; y sabía, milla más o menos, cuál era la última aldea en la que uno se podía procurar pan de trigo, evitando así la perplejidad de los poco familiarizados con el país de las tortas de avena. Conocía cada milla del camino y era capaz de distinguir, palmo arriba o abajo, qué lado de un puente montañés era transitable y cuál decididamente peligroso. En suma, Donald MacLeish no era sólo nuestro fiel ayudante y seguro servidor, sino nuestro humilde y atento amigo; y aunque he tenido ocasión de conocer al cicerone semiclásico de Italia, al parlanchín valet-de-place francés, e incluso al arriero español, que se enorgullece de comer maíz y cuyo honor no se puede cuestionar sin peligro, no creo haber tenido nunca un guía tan sensato e inteligente.

Avanzábamos, por supuesto, bajo la dirección de Donald, y con frecuencia sucedía que, cuando el cielo estaba despejado, decidíamos detenernos para dejar descansar a los caballos incluso donde no hubiera una parada establecida, y tomábamos nuestro alimento bajo algún risco del que salía despedida una cascada, o junto al borde de un manantial festoneado de verde césped y flores silvestres. Donald tenía un don especial para encontrar ese tipo de lugares y aunque, creo yo, no había leído ni el Gil Blas ni el Quijote, elegía paradas como las que hubieran descrito tanto Lesage como Cervantes. Con mucha frecuencia, como había notado el gusto con que yo conversaba con la gente del campo, se las arreglaba para elegir como punto de reposo el más cercano a una casita donde hubiera algún viejo gaélico cuyo sable hubiese centelleado en las antiguas batallas escocesas, alguien que encarnase el frágil pero fiel reflejo de tiempos pasados. O, si no, se las arreglaba para darnos cobijo, hasta donde da de sí una taza de té, bajo la hospitalidad de algún párroco de aldea de mérito e inteligencia; o bajo la de alguna familia campesina de las de mayor dignidad, que unían la rústica sencillez de sus costumbres originales y su presta y hospitalaria bienvenida a una suerte de cortesía propia de un pueblo que está acostumbrado a creerse, como dice la frase española, «como el rey caballero, pero sin tanto dinero».

Todas esas personas conocían bien a Donald MacLeish y presentarnos con él tenía tanto valor como si hubiéramos llevado una carta de recomendación de cualquiera de los grandes caudillos de la región. A veces sucedía que la hospitalidad montañesa que nos daba la bienvenida con toda la variedad ceremonial de las montañas —la preparación de leche y huevos, las hojuelas de diversos tipos, junto con exquisiteces más sustanciosas de acuerdo con las posibilidades que tuviera el anfitrión de regalar a sus huéspedes— recaía con algo más que generosidad sobre Donald MacLeish en forma de rocío de las montañas. ¡Pobre Donald! En tales ocasiones era como el vellón de Gedeón, y el noble elemento lo calaba a él y, por supuesto, a nosotras no.

Pero la culpa era sólo suya y, cuando se le urgía a beber el doch-an-dorrach a mi salud, hubiera estado mal visto que rechazara la invitación y él tampoco estaba dispuesto a cometer tamaña descortesía. La culpa, repito, era sólo suya, y tampoco es que tuviéramos mucho de qué quejarnos, pues si bien lo volvía un poco más parlanchín, también incrementaba su dosis habitual de puntillosa amabilidad, y lo único que sucedía era que conducía más despacio y hablaba más tiempo y con más pompa de lo que lo solía cuando no había probado ni una gota de usquebaugh. Tal como observamos, era sólo en estas ocasiones cuando Donald hablaba dándose ciertos aires de la familia MacLeish, pero nosotras no teníamos ningún derecho a mostrarnos quisquillosas y censurar un capricho cuyas repercusiones alcanzaban unos límites tan modestos.

Acabamos por acostumbrarnos de tal manera a la forma en que Donald nos llevaba de acá para allá, que observábamos con no poco interés la técnica que empleaba para ofrecernos sus pequeñas y agradables sorpresas —pues nos ocultaba el lugar en el que se proponía hacer la parada siempre que tuviese un carácter interesante y poco común—. Tanta maña se daba en ello, que cuando nos pedía excusas al partir por verse obligado a parar en algún lugar extraño y solitario hasta que los caballos hubiesen comido el grano que él mismo había cargado con ese fin, se nos disparaba la imaginación tratando de adivinar cómo sería el romántico rincón que había elegido en secreto para el tentempié de mediodía.

Habíamos pasado la mayor parte de la mañana en la deliciosa aldea de Dalmally, habíamos ido al lago con la guía del excelente clérigo MacIntyre, entonces a cargo de Glenorquhy, que nos había contado un centenar de leyendas sobre los severos caudillos de Loch Awe: Duncan el de la gorra de urdimbre, y los demás señores de las torres ahora humeantes del castillo de Kilchurn. Por todo ello, partimos más tarde de lo acostumbrado y tras una o dos insinuaciones de Donald con respecto a la distancia que nos separaba de la próxima parada, ya que no había ninguna buena entre Dalmally y Oban.

Tras despedirnos de nuestro venerable y bondadoso cicerone, proseguimos viaje, bordeando esa imponente montaña a la que llaman Cruachan Ben, que se precipita en toda su majestad de rocas y vegetación sobre el lago y deja sólo un paso en el que, a pesar de su calidad de solidísimo baluarte, el belicoso clan de MacDougal de Lorn acabó casi destruido a manos del sagaz Robert Bruce. Este rey escocés, el Wellington de su tiempo, había logrado, mediante una marcha forzada, concluir con éxito una maniobra por sorpresa que consistió en hacer pasar un escuadrón del ejército por el otro lado de la montaña, para después situarlo en los flancos y en la retaguardia de los hombres de Lorn, que a su vez se lanzaron contra su vanguardia. El gran número de monumentos de piedra que aún se pueden ver a medida que se desciende por el paso en su lado occidental demuestra el punto hasta el que ejerció su venganza Bruce contra sus inveterados enemigos personales. Yo soy, como bien sabes, hermana de soldados, y desde entonces siempre he tenido la certeza de que la maniobra que nos describió Donald se parecía a las de Wellington o Napoleón Bonaparte. Aquel Robert Bruce fue un gran hombre, hasta una Baliol ha de reconocerlo, a pesar de que ahora empieza a admitirse que sus derechos sobre la corona eran difícilmente equiparables a los de la desgraciada familia a la que combatió… Pero corramos un tupido velo. La matanza fue aún mayor debido a que el profundo y torrencial río Awe sale lanzado del lago justo a retaguardia de los fugitivos, rodeando la base de esta ingente montaña, de tal modo que la retirada de los desgraciados que huían se vio cortada por todos lados a causa del carácter intransitable del terreno, la misma característica que había parecido prometerles defensa y protección.

Con la mente perdida, tal como hace la dama irlandesa de la canción, «en cosas de hace tanto, tanto tiempo», no sentimos ninguna impaciencia a causa del paso lento con el que nuestro guía avanzaba por aquel camino, que raramente se desviaba de las pendientes más escarpadas, sino que procede en línea recta colina arriba y colina abajo, con la indiferencia que ya cultivaran los romanos hacia las alturas y las depresiones, el llano y las pendientes. La ventaja que ofrecían estas obras —pues ésa es la función que cumplen los caminos militares en las montañas escocesas— merecen los cumplidos del poeta que, ya fuera porque venía de nuestro reino hermano y hablaba en su propio dialecto, o porque suponía que aquéllos a los que se dirigía tenían cierta clarividencia por su origen nacional, escribió el conocido pareado:

Si hubierais visto el camino antes de toda esta labor,

Alzaríais las manos al cielo dando gradas al constructor.

Nada hay, ciertamente, más maravilloso que ver que esta región salvaje es accesible y permeable por todos los flancos gracias a los amplios caminos construidos de la mejor manera posible, con una calidad tan superior a la que el país hubiera precisado hasta dentro de muchos siglos para pacíficos fines comerciales. De esta forma, los restos de la guerra pueden ajustarse felizmente a veces a las necesidades de la paz. Las victorias de Napoleón no han tenido consecuencia alguna, pero este camino que cruza las montañas será por mucho tiempo el medio de comunicación entre países pacíficos, que emplearán para fines comerciales y de amistoso intercambio esta colosal obra diseñada con el ambicioso propósito de una invasión guerrera.

Y rodando lentamente tal como he descrito, acabamos de doblar la falda del Ben Cruachan y, descendiendo paralelos al cauce del espumoso y rápido río Awe, dejamos a nuestras espaldas el extenso y majestuoso lago del que nace este río turbulento. Las piedras y los precipicios que se inclinaban perpendicularmente a nuestro paso a mano derecha mostraban unos pocos restos de la arboleda que antaño los vistiera, pero que últimamente ha ido cayendo para suministrar leña, según nos informó Donald MacLeish, a las fundiciones de hierro de Bunawe. Esto hizo que fijáramos la vista con interés en un enorme roble que se alzaba a la izquierda, por el lado del río.

El árbol parecía ser de dimensiones extraordinarias y pintoresca belleza, y estaba justo donde parecía haber una parcelita de terreno abierto y rodeado de enormes rocas que habían caído rodando por la montaña. Para mayor realce del romanticismo del lugar, la parcela de terreno descubierto se extendía alrededor de la base de una peña de noble perfil de cuya cumbre saltaba un arroyo de montaña en una caída de veinte metros que lo hacía disolverse en una ducha de gotas y espuma. Al fondo de la cascada, el riachuelo volvía a reunir, no sin dificultad, sus fuerzas dispersas como si de un general derrotado se tratara y después, como si la caída lo hubiera humillado, seguía un cauce silencioso por el brezal hasta unirse al río Awe.

El árbol y la cascada me impresionaron sobremanera, y quise acercarme a ellos. No es que pensara en hacer dibujos o esbozos, pues en mi juventud las señoritas no estaban acostumbradas a tomar el carboncillo si no era para usarlo con bien, sino que quería sencillamente concederme el placer de verlos desde más cerca. Donald abrió de inmediato la puerta del carruaje, pero comentó que la senda para bajar la colina era difícil y que podría ver mejor el árbol si seguía unos cien metros camino adelante, momento en el que pasaría más cerca del lugar, por el que, sin embargo, él parecía no sentir ningún aprecio. Conocía, según me dijo, «un árbol mucho más grande que estaba más cerca de Bunawe, y donde había terreno llano para colocar el carruaje, lo que malamente podría hacer en aquellas pendientes…, pero como mejor le pareciese a su señoría».

Mi señoría prefería sin duda contemplar el gran árbol que tenía delante y no pasarlo por alto con la esperanza de encontrar otro mejor; de modo que fuimos caminando junto al coche hasta llegar al punto desde el que, según nos aseguraba Donald, podríamos llegarnos tan cerca del árbol como quisiéramos sin necesidad de trepar, «aunque, lo que es él, no nos aconsejaría ir más allá del camino».

El semblante bronceado de Donald dejaba traslucir un algo grave y misterioso cuando nos ofreció esta indicación, y su actitud era tan distinta de su habitual franqueza, que mi curiosidad femenina se puso en acción. Continuamos andando y descubrí que el árbol, al que habíamos perdido de vista momentáneamente a causa de una elevación del terreno, estaba en realidad más lejos de lo que en un principio había supuesto.

—Hubiera jurado —le dije a mi cicerone— que ese árbol y la cascada eran el sitio exacto en el que había programado que hiciéramos la parada de hoy.

—¡Dios me libre! —exclamó Donald rápidamente.

—¿Y por qué, Donald? ¿Por qué iba a querer pasar por alto un lugar tan agradable?

—Está demasiado cerca de Dalmally, su señoría, para darles el grano a los animales —eso les juntaría demasiado el desayuno con la comida, pobrecillos— y…, además, no es un lugar con suerte.

—¡Ah, vaya, por fin se descubrió el misterio! ¿Qué es lo que hay esta vez, un fantasma, un duende, una bruja, una ogresa, un espantajo o un hada maligna?

—Ni sombra de ninguno de ellos, su señoría… Puede perder todo cuidado si quiere salirse del camino, por así decirlo. Pero si su señoría quisiera tener paciencia y esperar hasta que hayamos dejado atrás este sitio y la cañada, se lo contaré todo. Hablar de estas cosas en el lugar en que sucedieron no trae nada de suerte.

Así, me vi obligada a dejar mi curiosidad en suspenso, consciente de que si insistía en enhebrar el asunto en un sentido mientras Donald lo trenzaba en otro, acabaría por conseguir que sus reparos, como el nudo del ahorcado, se hicieran cada vez más prietos. Finalmente, la curva prometida nos llevó a cincuenta pasos del árbol que deseaba admirar y, para gran sorpresa mía, pude ver que alguien había construido su morada entre los riscos que lo rodeaban. Se trataba de la cabaña de las dimensiones más reducidas y el aspecto más miserable que haya visto en ninguna parte, incluidas las montañas escocesas. Los muros de tierra, o divot, como los llaman los escoceses, apenas superaban el metro de altura, el tejado era de hierba, con parches de juncos y juncias, la chimenea estaba hecha de arcilla rodeada de cuerdas de paja, y todo, paredes, tejado y chimenea, estaba cubierto de esa vegetación de siemprevivas, ballicos y musgo propia de las casas de campo en desuso y construidas con los mismos materiales. No se veía ni la menor traza de un huerto, que acompaña habitualmente incluso a las peores chozas; y en cuanto a animales, nada había a la vista salvo por una cabritilla que ramoneaba sobre el tejado de la cabaña y una cabra, su madre, que pacía a cierta distancia, entre el roble y el río Awe.

—¿Qué hombre —no pude dejar de exclamar— puede haber cometido un pecado tal que merezca una morada tan triste?

—Fue un gran pecado —respondió Donald MacLeish, con un gemido medio ahogado— y bien sabe Dios que el pesar es bien grande también… Aunque no es la morada de ningún hombre, sino de una mujer.

—¡De una mujer! —repetí—, y en un lugar tan solitario. ¿Pero qué clase de mujer puede ser ésa?

—Véngase su señoría por aquí y podrá juzgarlo por sí misma —dijo Donald.

Y, avanzando unos pocos pasos y doblando una curva muy cerrada a la izquierda, llegamos a donde se veía un lado del enorme y robusto roble, en la dirección opuesta a la que lo habíamos visto anteriormente.

—Si mantiene sus viejas costumbres, a esta hora del día estará ahí —dijo Donald.

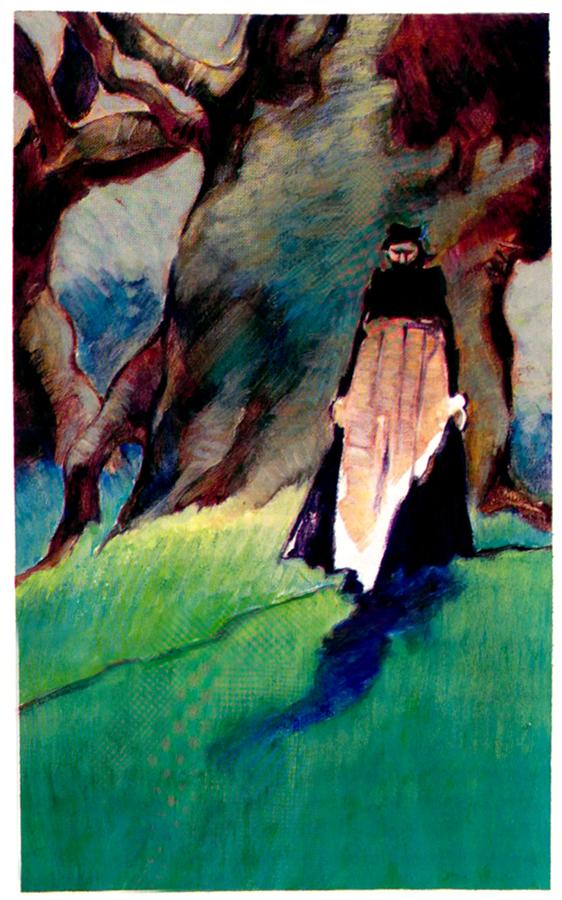

Pero mi cicerone se calló de inmediato y señaló con el dedo, como lo hacen los que tienen miedo de que se les oiga. Miré y pude contemplar, no sin cierto espanto, una figura femenina sentada junto al roble. Tenía la cabeza vencida, las manos entrelazadas y un manto de color oscuro que le cubría la cabeza, exactamente igual que se representa a Judá sentada bajo su palmera en las imágenes de una iglesia bizantina. Sentí que me contagiaba del temor y la reverencia que parecía albergar mi guía hacia aquel ser solitario, y ni se me ocurrió avanzar hacia ella para verla más de cerca hasta que hube dirigido a Donald una mirada inquisitiva, a la que él replicó con un suave susurro:

—Ha sido una mujer terrible, su señoría.

—Así que una loca, dices —repliqué yo, que lo había entendido mal—; ¿entonces, es peligrosa?

—No, no está loca —contestó Donald—; porque si lo estuviera, tal vez sería más feliz que ahora; aunque cuando piensa en lo que ha hecho y lo que ha obligado a hacer, por negarse a ceder ni una pizca en su testarudez de malvada, lo más seguro es que no esté muy en sus cabales. Pero ni está loca ni busca hacer el mal; sin embargo, creo que su señoría no debería acercársele.

Y entonces, en dos palabras dichas a toda prisa, me narró la historia que voy a contar ahora con más detalle. Oí el relato con horror y piedad, sentimientos que me incitaban a aproximarme a la doliente mujer para decirle suaves palabras de consuelo, o más bien de pena, pero unos sentimientos que al mismo tiempo provocaban en mí miedo de hacerlo.

Precisamente ésta era la actitud con la que la contemplaban los montañeses de los alrededores, para los que Elspat MacTavish, o la Mujer del Árbol, tal como la llamaban, era como para los griegos aquellos a los que perseguían las Furias y tenían que soportar las torturas mentales que se derivaban de los grandes crímenes. Los montañeses tenían la misma actitud hacia estos seres desgraciados como antes los griegos hacia Orestes o Edipo, que no habían sido los ejecutores voluntarios de sus crímenes, sino los instrumentos pasivos mediante los que se habían cumplido los terribles designios del Destino; por todo lo cual, el miedo que hacia ellos sentían no estaba exento de veneración.

También pude saber por Donald MacLeish que había cierto temor de que la mala suerte se cebara sobre los que tuviesen la osadía de acercarse demasiado o turbar la espantosa soledad de un ser tan inenarrablemente desgraciado que, según se creía, quienquiera que se le acercase tendría que experimentar en algún sentido un contagio de su desdicha.

Por ello, Donald contempló no sin reparos cómo me disponía a ver mejor a aquella mujer doliente, aunque él mismo me siguió para ayudarme en el descenso por una senda muy escarpada. Creo que el aprecio que sentía por mí fue más fuerte que los malos augurios que sentía en el pecho, pues en esta ocasión su deber estaba mezclado con presagios de caballos cojos, pezoneras extraviadas, vuelcos y demás gajes y riesgos del oficio de postillón.

No estoy demasiado segura de si mi propio valor me hubiese permitido acercarme tanto a Elspat si él no hubiera venido detrás. En el semblante de aquella mujer se percibía la sombría apatía de los que han perdido la esperanza, junto a un pesar irredimible mezclado con los sentimientos contrapuestos del remordimiento y del orgullo que se debatía por ocultar el anterior. Tal vez adivinó que era la curiosidad por su extraordinaria historia lo que me había incitado a inmiscuirme en su soledad…, y de ningún modo podía complacerle que un destino como el suyo fuera la comidilla de los viajeros. Sin embargo, la mirada que me dedicó reflejaba un desprecio burlón en lugar de vergüenza. Lo que pensara el mundo y sus hijos no podía añadir ni quitar un ápice a su carga de sufrimiento; y, salvo por la media sonrisa que parecía indicar su desprecio hacia un ser fascinado por la intensidad misma de su pesar, tan por encima de la esfera del común de los mortales, la anciana parecía sentir tanta indiferencia hacia mi mirada indiscreta como la hubiera podido sentir un cadáver o una estatua de mármol.

Elspat era más alta de lo normal; el cabello, ahora entrecano, seguía siendo tupido y había ostentado un color intensamente negro. El mismo color que el de sus ojos, en los que, contradiciendo los rasgos rígidos y sombríos de su semblante, brillaba esa luz salvaje y doliente que caracteriza a las mentes desequilibradas. Llevaba el pelo enrollado en torno a un alfiler de plata dando sensación de pulcritud, y el oscuro manto la cubría con cierto buen gusto, aunque la tela era sumamente basta.

Tras examinar a aquella víctima del remordimiento y la calamidad hasta sentir vergüenza de mi propio silencio, aunque nada segura de cómo debía dirigirme a ella, comencé expresando mi sorpresa de que hubiera elegido una morada tan aislada y deplorable. Ella cortó en seco mis expresiones de simpatía con una voz severa, que no trajo consigo cambio alguno ni en su semblante ni en su postura.

—Hija de extranjero, ya te han contado mi historia.

Aquello me silenció de inmediato, y comprendí lo poco que podía importarle su residencia mortal a una mente que como la suya tenía tales temas de meditación. Sin volver a tratar de iniciar la conversación, cogí una pieza de oro de mi monedero (pues Donald me había insinuado que vivía de las limosnas) con la convicción de que, cuando menos, estiraría la mano para recibirla. Pero ella ni aceptó ni rechazó el regalo…, de hecho, pareció no haberse dado cuenta siquiera, aunque probablemente sería veinte veces más valioso de lo que solieran ofrecerle. Me vi obligada a dejarla sobre su rodilla; y, mientras así lo hacía, pronuncié estas palabras sin querer:

—¡Que Dios la perdone y se apiade de usted!

Nunca olvidaré la mirada que dirigió al Cielo, ni el tono con el que exclamó, usando las mismísimas palabras de mi antiguo amigo John Home:

—¡Tan hermoso… y era mío!

Era el lenguaje de la naturaleza y surgía del corazón de una madre que se había quedado sola, al igual que había surgido de aquel poeta dotado e imaginativo en su búsqueda de las palabras adecuadas para el pesar literario de Lady Randolph.

Capítulo II

Ay, he venido a las Tierras Bajas,

Och, och, ohonochie,

Sin un penique en la faja

Con que comer, ay de mí.

Era el más orgulloso de mi clan,

Y ya sólo puedo sufrir;

Porque Donald era un hombre sin par,

Y Donald nunca volverá a mi.

Canción antigua.

Elspat había conocido días felices, aunque los años la habían hundido en un pesar irredimible y sin consuelo, lleno de congoja. Otrora, había sido la bella y feliz esposa de Hamish MacTavish, cuya fortaleza y valerosas hazañas le habían granjeado el título de MacTavish Mhor, o MacTavish el Grande. Llevaba una vida peligrosa y turbulenta, pues seguía las costumbres de viejo cuño montañés, según las cuales se consideraba una vergüenza prescindir de cualquier cosa de la que uno pudiera apoderarse. Los habitantes de la región fronteriza de las Tierras Bajas escocesas que vivían cerca de él y deseaban disfrutar de sus vidas y propiedades con tranquilidad tenían que hacerse a la idea de pagarle una pequeña suma acordada en calidad de protección, y tenían que consolarse recordando el antiguo adagio según el cual es mejor «adular al demonio que combatirlo». Otros, que consideraban tales tratos indignos para su honor, sufrían con frecuencia las sorpresas de MacTavish Mhor y sus compañeros y seguidores, que solían infligirles el castigo adecuado, ya fuera en persona o propiedades, o en ambos. Todavía se recuerda la incursión en la que desapareció con ciento cincuenta vacas de Monteith de un solo golpe, o cómo metió al señor de Ballybught desnudo en un lodazal por haber amenazado con llamar a un grupo de la Guardia Montañesa para vigilar su hacienda.

Fueran cuales fuesen los triunfos ocasionales de este bandido montañés, no estaba exento de frecuentes reveses, y sus salvaciones por los pelos, veloces huidas e ingeniosas estratagemas con que se libraba de peligros inminentes eran objeto del recuerdo y la admiración no menos que las proezas que había coronado con éxito. En las duras y en las maduras, en suerte de fatiga, dificultad o peligro, Elspat siempre fue su fiel compañera. Con él disfrutaba los períodos de prosperidad ocasional y, cuando la adversidad los presionaba con dureza, cuentan que su fortaleza de ánimo, presteza de ingenio y valerosa resistencia ante el peligro y las penalidades sirvieron frecuentemente de estímulo en los apuros para su marido.

Su concepto de la moral era el de la vieja casta montañesa: fieles con los amigos y fieros con los enemigos. Las manadas y cosechas de las Tierras Bajas eran como suyas propias, siempre que tuvieran el medio de arrastrar consigo a las primeras o de apoderarse de las segundas, y ningún escrúpulo sobre derechos de propiedad interfería en esas ocasiones. El argumento de Hamish Mhor era:

Mi sable, mi saeta, mi solo escudo

Me hacen señor de todo lo inferior;

Porque aquel que teme sacudirse el yugo,

Ante mi sable sincero cae de terror.

Sus tierras y viñedos perderá sin brío,

Porque de los cobardes todo es mío.

Pero los días de peligrosa, aunque con frecuencia victoriosa depredación, comenzaron a estar contados tras el fracaso de la expedición del príncipe Carlos Eduardo, en el 45. MacTavish Mhor no se había quedado de brazos cruzados en dicha ocasión, y fue declarado proscrito, tanto por traidor al Estado como por ladrón y bandido. Se alzaron guarniciones militares en muchos lugares donde nunca antes se habían visto las casacas rojas de los ingleses, y los tambores de guerra sajones retumbaron en las partes más recónditas de las montañas escocesas. El destino de MacTavish se hizo cada vez más inevitable, si tenemos en cuenta que sus intentos de defensa o huida se habían hecho aún más difíciles porque Elspat, en sus días de bandidaje, había aumentado la familia con un niño, que era una carga considerable para su necesaria rapidez de movimientos.

Finalmente, llegó el día fatal. En un desfiladero de las laderas del Ben Cruachan, el famoso MacTavish Mhor se vio sorprendido por un destacamento de los Sidier Roy, o soldados rojos. Su esposa lo ayudó heroicamente, cargándole el arma una y otra vez, y dado que disfrutaban de una posición prácticamente inexpugnable, tal vez pudiera haber salido con bien de no habérsele agotado la munición. Pero se le acabaron las balas, aunque eso no sucedió hasta que hubo disparado la mayor parte de los botones de plata de su chaleco. Entonces, los soldados, libres ya del temor a aquel tirador certero que les había matado a tres y herido a más, llegaron hasta su baluarte e, incapaces de apresarlo con vida, lo mataron tras una lucha desesperada.

Elspat presenció y sobrevivió a todo esto porque tenía, en el niño que dependía de ella, un motivo para la fortaleza y el esfuerzo. No es fácil saber como se mantuvo. Su único medio de vida ostensible lo constituían un rebaño de tres o cuatro cabras que ella alimentaba en cualquiera de los pastos de las montañas, pues nadie ponía reparos a sus entradas y salidas. Dada la situación de congoja generalizada en el país, sus antiguos conocidos poco tenían que darle; pero, pese a sus propias necesidades, compartían de buena gana con los demás lo poco de lo que podían prescindir. A veces, Elspat exigía un tributo más que pedir limosna a los habitantes de las Tierras Bajas. No había olvidado que era la viuda de MacTavish Mhor ni que el niño que correteaba junto a sus rodillas podría, o eso se imaginaba ella, emular algún día la fama de su padre, ejerciendo la misma influencia que antaño había impuesto sin coto. Se mezclaba tan poco con los demás, salía tan rara vez y tan de mala gana de los más inhóspitos rincones de las montañas en los que solía vivir junto a sus cabras, que prácticamente no tenía conciencia del enorme cambio que había tenido lugar a su alrededor con la sustitución de la violencia militar por el orden civil, y tampoco sabía de la victoria lograda por la ley y sus servidores sobre aquellos que en la canción gaélica recibieron el calificativo de «tempestuosos hijos de la espada». Era, por supuesto, consciente de su caída en importancia y de la estrechez en que vivía, pero la muerte de MacTavish Mhor era, a sus ojos, más que suficiente para justificar eso. No tenía, sin embargo, ninguna duda de que volvería a ocupar su antigua posición distinguida cuando Hamish Bean (Jaime el Rubio) fuera capaz de blandir las armas de su padre. Por eso, si algún granjero refunfuñón la expulsaba groseramente cuando ella le exigía algo que necesitaba o cobijo para su pequeño rebaño, sus amenazas de venganza, oscuras y de terrible tenor, solían arrancar, por miedo a sus maldiciones, el alivio que le habían negado a sus necesidades. Y así, cuando las temblorosas amas de casa le daban dinero o alimento a la viuda de MacTavish Mhor, hubieran deseado de todo corazón que aquel lúgubre vejestorio se hubiera quemado el día que su marido recibió su merecido.

Y de este modo fueron pasando los años y Hamish Bean creció, ciertamente no hasta alcanzar el tamaño ni la fuerza de su padre, pero sí para convertirse en un joven rubio, activo y animoso de rubicundas mejillas, ojo de lince y toda la agilidad, si no la fuerza, de su formidable padre, a cuya historia y hazañas recurría su madre para incitar a su hijo a seguir un rumbo aventurero similar. Pero los jóvenes ven el estado presente de este mundo voluble con más agudeza que los viejos. Pese a estar muy unido a su madre y dispuesto a hacer todo lo que estuviera en sus manos para asistirla, Hamish se daba cuenta, cada vez que se mezclaba con el mundo, de que el oficio de bandido se había vuelto peligroso y de mala reputación, así como de que, si había de emular las proezas de su padre, tendría que ser en alguna otra faceta de la guerra más acorde con la opinión de estos tiempos.

Con el aumento de sus facultades físicas y mentales, Hamish se fue haciendo cada vez más consciente de la precaria naturaleza de su situación, de lo erradas que eran las ideas de su madre y de la ignorancia de ésta con respecto a los cambios que había experimentado una sociedad con la que apenas se mezclaba. Al visitar a los amigos y vecinos, se dio cuenta de la escala tan mínima a la que había quedado reducida su madre, y pudo saber que poseía poco o nada más que lo absolutamente necesario para sobrevivir, y eso caminando en ocasiones por el filo de la más absoluta indigencia. A veces, los éxitos de Hamish en la caza o en la pesca les permitían mejorar en algo su subsistencia, pero era incapaz de imaginar ningún medio regular de contribuir a la manutención de su madre si no era humillándose en un trabajo servil, lo cual, aunque él lo hubiera soportado, habría, bien lo sabía, significado una herida de muerte para el orgullo de su madre.

Elspat, por su parte, veía con sorpresa que Hamish Bean, siendo ya todo lo alto y dotado que era menester para lanzarse a la guerra, no mostraba inclinación alguna por incorporarse al oficio de su padre. En su corazón persistía esa parte de la madre que le impedía urgirle abiertamente a tomar el oficio de bandido, pues no estaba libre del temor a los peligros que tal actividad le iba a acarrear; y cuando sí se sentía dispuesta a hablarle del tema, su calenturienta imaginación le hacía pensar que el alma de su marido se alzaba entre ellos cubierta con su ensangrentado manto escocés, y que, con un dedo sobre los labios, aparentaba prohibirle hablar. Sin embargo, no lograba entender su falta de ánimo, suspiraba cuando lo veía día tras día vagando de un lado a otro con su largo abrigo de las Tierras Bajas —que la ley había impuesto a los gaélicos en lugar de su propia y romántica vestimenta— y pensaba cuánto no se habría parecido a su marido de revestirse con el manto ceñido y las calzas cortas, mostrando sus armas pulidas y refulgentes junto al costado.

Aparte de estas razones para la ansiedad, Elspat contaba con otras fruto de un carácter cada vez más impetuoso. Su amor hacia MacTavish Mhor se había caracterizado por el respeto y, a veces, incluso por el temor, pues el bandido montañés no es el tipo de hombre que se somete al gobierno femenino. Pero en su hijo había ejercido, al principio durante la infancia y más tarde durante la juventud, una autoridad imperiosa que dotaba a su amor maternal de un componente de celos. No podía soportar que Hamish, con el paso del tiempo, hiciera repetidos avances hacia su independencia, ausentándose de su casita en el momento y durante el período que mejor le pareciese, así como que diera la impresión de creer, aun manteniendo hacia ella todo el respeto y la amabilidad humanamente posibles, que el control y responsabilidad de sus propias acciones le pertenecían únicamente a él mismo. Todo esto casi hubiera carecido de importancia de haber podido ella ocultar sus sentimientos en su interior, pero el ardor y la impaciencia de su espíritu la llevaban a demostrarle con frecuencia a su hijo que se consideraba mal querida y mal tratada. Cuando Hamish se ausentaba durante un intervalo largo sin dar ninguna explicación de sus propósitos, el rencor que ella sentía a su regreso era tan poco razonable, que la conclusión natural para un joven amante de la independencia y deseoso de reparar su situación en el mundo era la de abandonarla, incluso aunque sólo fuera con el objeto de satisfacer a una madre cuyas exigencias egoístas de atención filial tendían a confinarlo en un desierto en el que ambos se morían de hambre, presas de una indigencia irredimible e inapelable.

En una ocasión en que el hijo había sido declarado culpable de una excursión independiente por la que su madre se había sentido afrontada y desobedecida, Elspat se mostró más violenta que de costumbre al regreso de Hamish, despertando en él un disgusto que le nubló el entrecejo y las mejillas. Finalmente y dada su insistencia en aquel rencor sin medida, la paciencia de Hamish se desbordó y, tomando su arma del rincón de la chimenea y mascullando para sí la réplica que su respeto por su madre le impedía pronunciar en voz alta, se dispuso a abandonar la cabaña a la que apenas había acabado de llegar.

—Hamish —le dijo su madre—, ¿acaso vas a dejarme?

Pero la única réplica de Hamish consistió en mirar y frotar la llave de su mosquete.

—Eso es, frota la llave de tu mosquete —le reprochó su madre con amargura—, me alegro de que tengas el valor de disparar con él, aunque sólo sea a los corzos.

Hamish dio un respingo ante aquel sarcasmo inmerecido y le devolvió una mirada airada a modo de respuesta. Elspat se dio cuenta a su vez de que había dado con una forma de herirlo.

—Sí —continuó—, lánzale miradas fieras a una anciana, que además es tu madre; todavía habrá de pasar mucho tiempo antes de que oses fruncir el ceño ante un hombre hecho y derecho.

—Calla, madre, o habla sólo de aquello de lo que entiendes —replicó Hamish, muy irritado—, que es el huso y la rueca.

—¿Acaso yo estaba pensando en el huso y la rueca cuando te alejé, llevándote sobre mi espalda, del fuego de seis soldados sajones, siendo tú nada más que un niño de pecho? Te digo, Hamish, que he visto cien veces más espadas y mosquetes de los que tú verás en toda tu vida, y nunca podrás aprender tanto del noble arte de la guerra por tu cuenta como cuando ibas envuelto en mi capa.

—Sin embargo, madre, como mínimo estás decidida a no dejarme disfrutar de la menor paz en casa; pero esto no va a continuar así —dijo Hamish.

Y retomando su propósito de abandonar la choza, se levantó y se dirigió hacia la puerta.

—Detente, te lo ordeno —le mandó su madre—, o que el mosquete que llevas te traiga la ruina…, ¡y que el camino que tomas sea la senda de tu funeral!

—¿Cómo puedes pronunciar esas palabras, madre? —preguntó el joven, retrocediendo unos pasos—. No son palabras buenas, y ningún bien puede salir de ellas. Te digo adiós de momento; estamos demasiado enfadados para poder hablarnos…, adiós; pasará mucho tiempo antes de que vuelvas a verme.

Dicho lo cual se marchó, mientras su madre, presa de un primer estallido de ira, le arrojaba un torrente de maldiciones para inmediatamente invocarlas sobre su propia cabeza con el fin de que no recayeran sobre la de su hijo. Elspat pasó ese día y el siguiente desbordada por toda la vehemencia de su furia impotente y, a un tiempo, incontrolada. Tan pronto les rogaba al cielo y a los poderes con los que estaba familiarizada por la ruda tradición que le devolvieran a su hijo querido, «el ternero de su corazón», como, impaciente y rencorosa, meditaba sobre los amargos epítetos con que reprocharía aquella desobediencia filial al regreso de su hijo, pero sólo para, acto seguido, preparar palabras tiernísimas que lo retuvieran en una cabaña que, cuando su niño estaba presente, no hubiera cambiado por los salones del mejor castillo de Escocia, tal era el frenesí de su afecto.

Pasaron dos días, durante los cuales descuidó incluso los míseros medios de la naturaleza reparadora que le permitía su situación, por lo que nada, salvo la fortaleza de una constitución acostumbrada a las penalidades y privaciones de toda índole, la podían haber conservado en este mundo, ello sin contar con que su angustia mental le impedía tomar conciencia de su debilidad física. Su morada de aquel período era la misma cabaña junto a la que yo la había encontrado, pero que en aquel tiempo era más habitable gracias a los esfuerzos de Hamish, que era quien la había construido y conservado casi por su cuenta.

Al tercer día de la ida de su hijo, estando Elspat sentada y balanceándose junto a su puerta como es costumbre entre sus paisanas cuando están acongojadas o sufriendo algún dolor, tuvo lugar la entonces insólita circunstancia de que apareciera un viajero en el camino que se alzaba por encima de la cabaña. Elspat apenas le dirigió una mirada de reojo. Iba a caballo, por lo que no podía ser Hamish, y para Elspat no había ningún otro ser sobre la tierra con la suficiente importancia como para impulsarla a desviar la mirada por segunda vez. El extraño, sin embargo, se detuvo frente a la cabaña y, tras desmontar, condujo a su rocín por el escarpado y duro sendero que conducía hasta la puerta.

—¡Que Dios la bendiga, Elspat MacTavish!

Ésta levantó la mirada hacia aquel hombre que se había dirigido a ella en su lenguaje nativo, aunque lo hizo con el aire de disgusto de alguien a quien sacan de sus ensueños. Pero el viajero continuó hablando:

—Le traigo nuevas de su hijo Hamish.

Inmediatamente, de ser para Elspat el objeto más absolutamente sin interés que pudiera existir, la figura del extranjero se convirtió en algo portentoso a sus ojos, igual que lo sería la de un mensajero expresamente venido del cielo para decretar su vida o su muerte. Elspat se levantó de un salto y, entrelazando convulsivamente las manos para elevarlas hacia el cielo, con los ojos clavados en el semblante del extranjero y el cuerpo inclinándose hacia él, le hizo con la mirada todas las preguntas que su lengua era incapaz de articular.

—Su hijo le envía respetuosos saludos y esto —dijo el mensajero, al tiempo que ponía en manos de Elspat un pequeño monedero que contenía cuatro o cinco monedas de cinco chelines.

—¡Se ha marchado! ¡Se ha marchado! —exclamó Elspat—; ¡se ha vendido como servidor de los sajones y nunca volveré a verlo! Dime, Miles MacPhadraick, porque ahora sé que eres tú, ¿es acaso el precio de la sangre de un hijo lo que acabas de poner en la mano de su madre?

—¡Dios me libre! —respondió MacPhadraick, que era un arrendatario que a su vez subarrendaba tierras en nombre de un propietario que vivía a unas veinte millas de distancia—. ¡Dios me libre de causarle ningún mal o de decir nada malo de usted o del hijo de MacTavish Mhor! Le juro por la mano de mi propietario que su hijo está bien y pronto vendrá a verla. Todo lo demás se lo dirá él mismo.

Y tras pronunciar estas palabras, MacPhadraick se dirigió apresuradamente sendero arriba, alcanzó el camino, montó en su caballo y se alejó cabalgando.

Capítulo III

Elspat MacTavish se quedó mirando fijamente el dinero, como si el grabado de la moneda pudiese transmitirle información sobre su procedencia.

—No tengo aprecio por ese MacPhadraick —se dijo a sí misma—; fue a los de su calaña a los que tenía en mente el bardo cuando dijo: «No los temáis cuando sus palabras resuenen poderosas como el viento en invierno, pero temedlos cuando caigan sobre vosotros con el canto del zorzal». Y, sin embargo, esta adivinanza no tiene sino una sola solución: mi hijo ha tomado la espada para ganar con fuerza viril lo que los patanes querrían arrebatarle con palabras que sólo sirven para asustar a los niños.

Esta idea, una vez que se le ocurrió, le pareció aún más razonable si se piensa que MacPhadraick, hombre cauto como ella bien sabía, había apoyado las actividades de su marido hasta el punto de comprarle ganado de vez en cuando a MacTavish —aunque él tenía que saber perfectamente cómo había llegado a su poder—, teniendo buen cuidado, eso sí, de que la transacción estuviera siempre acompañada de enormes beneficios y una total seguridad. ¿Quién mejor que MacPhadraick para indicarle a un joven bandolero montañés la cañada en la que podía iniciarse en su peligroso oficio con las mayores perspectivas de éxito? ¿Y quién mejor para transformar su botín en dinero? Los sentimientos que otra hubiera experimentado al creer que su único hijo se había embarcado en la misma senda que había llevado a su padre a la muerte no eran casi ni imaginables en las madres montañesas de aquellos tiempos. Elspat pensaba en la muerte de MacTavish Mhor como en la de un héroe que había caído en la legítima profesión de la guerra, y que no había caído sin ser vengado. Tenía menos miedo de la muerte de su hijo que de su deshonra. En lo que a él se refería, temía su sometimiento a los extranjeros y esa muerte en vida que se deriva de lo que para ella era la esclavitud.

El principio moral que con tanta naturalidad y justicia salta a la mente de los que se han educado bajo el gobierno establecido de las leyes que protegen la propiedad de los débiles contra las incursiones de los fuertes, era para la pobre Elspat como un libro cerrado y una fuente sellada. Le habían enseñado a creer que aquéllos a los que llamaba sajones eran una raza con la que los gaélicos estaban en guerra perpetua, y consideraba que cualquier edificación suya que estuviera dentro del alcance de una incursión montañesa era objetivo legítimo para sus ataques y saqueos. Lo que sentía a este respecto se había visto reforzado y confirmado, no sólo por el deseo de vengar la muerte de su marido, sino por la indignación generalizada que se albergaba —y no injustamente— en todos los puntos y rincones de las montañas escocesas a causa de la conducta bárbara y violenta de los vencedores tras la batalla de Culloden, momento de la derrota definitiva de las aspiraciones montañesas. En cuanto a los demás clanes montañeses, también los consideraba justo objeto de saqueos, siempre que fuera posible, a causa de multitud de antiguas enemistades y querellas mortales que existían entre unos y otros.

Aquella mujer solitaria cuyas ideas aún eran las de su juventud desconocía la prudencia que podría haberle hecho considerar los escasos medios con que ahora cabía resistirse contra un gobierno unido que, anteriormente, en su autoridad menos sólida y establecida, se había mostrado incapaz de poner coto a los estragos causados por aventureros sin ley como MacTavish Mhor. Elspat se imaginaba que a su hijo le bastaría con proclamarse sucesor de su padre en la aventura y los negocios, para que un grupo de hombres tan bravos como los que habían seguido el estandarte de su padre acudiera en tropel y volviera a apoyarlo al desplegarse de nuevo. Para ella, Hamish era el águila que sólo tenía que remontar el vuelo y retomar su puesto de antaño en los cielos, pues no era capaz de comprender cuántas miradas adicionales hubieran vigilado su vuelo y cuántas balas adicionales se hubiesen dirigido a su pecho. En suma, Elspat era de las que veían el estado actual de la sociedad con los mismos sentimientos con que se enfrentaban a los tiempos pasados. Había sufrido la indigencia, el olvido, la opresión, desde el momento en que su marido dejó de ser temido y poderoso; pero ahora pensaba que recuperaría su dignidad en cuanto su hijo se decidiera a desempeñar el papel de su padre. Si se permitía escudriñar más allá en el futuro, no era sino para anticipar que tendría que pasar mucho tiempo en su fría tumba, donde llorarían la elegía de su casta sobre ella tal como manda la costumbre, antes de que su rubio Hamish pudiera, según sus cálculos, morir con la mano sobre la empuñadura de su larga y roja espada. El cabello de su padre era ya gris cuando, tras arrostrar mil peligros, había caído con las armas en la mano. Que ella hubiera presenciado y sobrevivido al suceso era una consecuencia natural de las costumbres de la época. Y era mejor —o así se decía ella en su orgullo— haberlo visto morir de aquella manera que haber presenciado su despedida de la vida en una choza humeante y sobre un jergón de paja podrida, como un sabueso gastado o un buey muerto de cualquier enfermedad. Pero la hora de su joven, de su valiente Hamish, estaba aún distante, Tenía que triunfar, tenía que vencer, como su padre. Y cuando finalmente cayera —pues no le auguraba una muerte sin sangre—, Elspat llevaría ya mucho tiempo yaciendo en su tumba, y no podría ni presenciar su lucha final ni llorar sobre la tierra que lo cubriese.

Dado lo alocado de los pensamientos que ocupaban su mente, el ánimo de Elspat se alzó hasta alcanzar su vehemencia habitual, o, más bien, otra que parecía aún mayor. Dicho con el enérgico lenguaje de las Escrituras, que en ese terreno no difiere en mucho del de ella, se levantó de tierra, se lavó, se ungió, se cambió de vestiduras y fuese a su casa y pidió le pusieran comida y comió.

Sentía vivos deseos de que regresara su hijo, pero ahora ya no lo añoraba con la amarga ansiedad fruto de la duda y la aprensión. Se dijo que había mucho que hacer antes de que pudiese, tal como corrían los tiempos, alzarse en calidad de eminente y temido cabecilla. Sin embargo, casi esperaba que cuando lo volviese a ver estaría a la cabeza de una banda de audaces, las gaitas sonando y los estandartes ondeando, mientras las nobles capas escocesas revolotearían libres en el aire, a pesar de las leyes que habían prohibido, bajo amenaza de graves castigos, el uso de la prenda nacional junto con todos los accesorios de la caballería andante montañesa. Para que sucediera todo esto, su ansiosa imaginación se sintió dispuesta a permitir sólo el intervalo de unos pocos días.

Desde el instante en que aquella idea se enraizó profunda y sólida en su mente, todos sus pensamientos se dirigieron a recibir a su hijo a la cabeza de sus seguidores del mismo modo en que solía adornar su cabaña para el regreso de su padre.

No tenía medios para hacerse con una provisión sustancial de alimentos, pero no era un tema al que diese importancia. Los bandoleros triunfantes traerían manadas y rebaños. El interior de su choza, sin embargo, recibió todos los preparativos para la recepción. Fabricó, o destiló, el usquebaugh, o whisky, en una cantidad mayor de la que se podría creer capaz de preparar a una mujer sola. Dispuso la cabaña tanto como era posible para, en cierta medida, darle el aspecto de un día de fiesta. La barrió y la decoró con ramas de diversos tipos, como la casa de una judía durante lo que llaman la Fiesta de los Tabernáculos. Preparó la producción de leche de su pequeño rebaño de tantas formas y tan variadas como se lo permitía su habilidad. Y todo para dar la bienvenida a su hijo y a los camaradas que esperaba recibir junto a él.

Pero el ornamento principal que buscó con el mayor denuedo fue la baya de las montañas, un fruto escarlata que sólo se encuentra en los montes más altos e, incluso ahí, sólo en pequeñas cantidades. Su marido, o tal vez alguno de sus ancestros, la había elegido como emblema familiar porque parecía dar al mismo tiempo la idea de la pequeñez de su clan por su escasez, y de la ambiciosa altura de sus pretensiones por los lugares en que se la encontraba.

Durante el período en que duraron estos sencillos preparativos de bienvenida, Elspat se mantuvo en un estado de inquieta felicidad. De hecho, su única ansiedad consistía en ser capaz de completar todo lo que tenía que hacer para dar la bienvenida a Hamish y a los amigos que, según creía ella, se habrían unido a su banda antes de que llegaran y la hallasen no del todo preparada para la recepción.

Pero cuando toda labor que estaba en su mano hacer había tocado a su fin, se encontró con que de nuevo no tenía nada que la ocupara salvo la insignificancia de cuidar a las cabras, y cuando también esto estuvo hecho, sólo le quedó revisar sus pequeños preparativos, renovar los que fueran de naturaleza transitoria, reponer las ramas secas y las plantas marchitas y sentarse en la puerta de su cabaña para observar el camino, que ascendía por un lado desde las orillas del Awe y giraba por el otro alrededor de las altas montañas con todo el respeto por las pendientes y el llano que permitía el proyecto del ingeniero militar. Y estando así ocupada, su imaginación, que anticipaba el futuro a partir de los recuerdos del pasado, iba formando con la niebla de la mañana o las nubes del atardecer las formas salvajes de la banda en su avance. Veía a los que entonces recibían el nombre de Sidier Dhu, los soldados negros, vestidos con sus tartanes nativos, así llamados para distinguirlos de las prendas escarlatas del ejército británico. Y en esa ocupación pasaba muchas horas del día, tanto por la mañana como por la tarde.

Capítulo IV

En vano examinaron los ojos de Elspat el camino distante a la primera luz del amanecer y en la última penumbra del ocaso. El polvo no se alzaba para confirmar su esperanza en forma de plumas al viento y el fulgor de las armas. Los viajeros solitarios avanzaban pesadamente, cubiertos con el pardo abrigo de las Tierras Bajas, con el tartán teñido de negro o de violeta, ya fuera para obedecer o evadir la ley, que prohibía llevarlo de abigarrados colores. El espíritu del gaélico, hundido y quebrado por las severas aunque tal vez necesarias leyes que proscribían el traje y las armas que consideraba suyos por derecho de nacimiento, se reflejaba en la cabeza vencida y el aire de desaliento. En aquellos desgraciados seres errantes no reconocía Elspat el paso libre y ligero de su hijo que ahora, según creía ella, se habría liberado de cualquier señal del yugo sajón. Noche tras noche, con la llegada de la oscuridad, Elspat se retiraba de su puerta siempre abierta para arrojarse sobre el jergón inquieto, pero no para dormir, sino para vigilar. Los valientes y los terribles, se decía, caminan de noche…, sus pasos resuenan en la oscuridad, cuando todo está callado salvo el torbellino y la catarata. El tímido cervatillo sólo aparece cuando el sol se alza sobre el pico de la montaña, mientras el lobo osado camina bajo la luz rojiza de la luna llena. Vanos eran sus razonamientos. La llamada esperada de su hijo no llegaba al humilde lecho donde ella yacía soñando con su regreso. Hamish no venía.

«Esperanza diferida», dice el Libro de los Proverbios, «enferma el corazón», y por fuerte que fuese la constitución de Elspat, comenzaba a comprobar que no soportaba las penalidades a las que la sometía su afecto ansioso y desmedido, cuando a primera hora de una mañana la aparición de un viajero sobre el solitario camino montañés le hizo revivir unas esperanzas que habían empezado a tornarse en mortal desespero. El extraño no portaba señal alguna de la dominación sajona. A distancia, pudo ver el revoloteo del manto ceñido que le caía en elegantes pliegues sobre la espalda, y también la pluma que, colocada sobre la gorra, indicaba que se trataba de un hombre de importancia y gentil cuna. Llevaba un arma sobre el hombro, la espada larga se balanceaba junto a su costado e iba acompañada de los accesorios habituales: el puñal, la pistola y el sporran mollach. Antes incluso de que la mirada de Elspat hubiese examinado todos aquellos detalles, el paso ágil del viajero se tornó más rápido, su brazo se agitó en señal de reconocimiento…, pasó apenas un instante. ¡Y Elspat pudo abrazar a su hijo querido, vestido con el traje de sus ancestros y el más hermoso entre diez mil a los ojos maternos!

Sería imposible describir la primera efusión de afecto. Las bendiciones se mezclaron con los más cariñosos epítetos que su enérgico lenguaje le permitía en el intento de expresar la alegría desbocada de Elspat. Apresuradamente, amontonó en su mesa todo lo que le podía ofrecer; y el joven soldado dio buena cuenta de su refrigerio, mientras la madre lo observaba con unos sentimientos muy semejantes y, sin embargo, muy diferentes de los que había experimentado viéndolo tomar su primer sustento de su seno.

Cuando hubo amainado su tumultuosa alegría, Elspat pidió ansiosamente saber de las aventuras corridas por su hijo desde su separación, y no pudo evitar un duro reproche por su temeridad al atravesar las montañas vestido de montañés a la clara luz del día, sobre todo sabiendo que el castigo era tan duro y que había tantos soldados rojos rondando por la región.

—No temas por mí, madre —dijo Hamish, en un tono pensado para aliviar su ansiedad, pero no exento de cierta tensión—; puedo llevar el brearan a la puerta del mayor baluarte inglés, si así lo deseo.

—Ay, tampoco es bueno ser demasiado audaz, mi querido Hamish, aunque sea la falta que mejor le cuadra al hijo de tu padre… ¡Pero no seas tan intrépido! Por desgracia, ahora ya no se lucha como antaño, con armas justas y en pie de igualdad, sino que se imponen con superioridad en el número y en las armas, de tal forma que los débiles y los fuertes acaban por caer igual ante el disparo de un niño. Y no vayas a creer que no merezco que me llamen la viuda de tu padre y madre tuya porque te hable así; pues bien sabe Dios que, hombre a hombre, yo te pondría a ti frente al mejor del centro, sur y norte de Inglaterra.

—Puedes estar segura, queridísima madre —replicó Hamish—, de que no corro ningún peligro. ¿Pero no has visto a MacPhadraick, madre, y no te ha hablado de mí?

—Me ha dejado mucha plata, Hamish; aunque el mayor consuelo fue saber que estabas bien y que vendrías a verme pronto. Pero cuídate de MacPhadraick, hijo, porque cuando se hacía llamar amigo de tu padre, quería más al ternero más insignificante de su manada de lo que apreciaba la sangre que corría por las venas de MacTavish Mhor. Por eso, haz uso de sus servicios y págale por ellos…, porque así es como debemos tratar con los indignos; pero acéptame un consejo y no te fíes de él.

Hamish no pudo reprimir un suspiro, que a Elspat le pareció significar que su advertencia había llegado demasiado tarde.

—¿Qué has hecho con él? —continuó diciendo, ansiosa y asustada—. A mí me dio dinero, y eso no es algo que él dé sin recibir nada a cambio. MacPhadraick es de los que cambian paja por cebada. Ay, si te arrepientes del trato y si es de los que puedes romper sin deshonra para tu palabra ni para tu virilidad, devuélvele su plata y no te fíes de sus bellas palabras.

—No puede ser, madre —contestó Hamish—; no me arrepiento de mi compromiso, de no ser porque pronto me obligará a dejarte.

—¡Dejarme! ¿Cómo que dejarme? ¡Tonto! ¿Acaso crees que no sé cuál es el deber de la esposa o madre de un hombre osado? Tú no eres más que un niño aún, y cuando tu padre llevaba ya veinte años siendo el azote de la región, seguía sin despreciar ni mi compañía ni mi ayuda, y a veces decía que mi ayuda valía la de dos mocetones.

—No es por eso, madre, pero puesto que he de abandonar el país…

—¡Abandonar el país! —replicó su madre, interrumpiéndolo—. ¿Acaso crees que yo soy como un arbusto, que está enraizado en la tierra en la que crece y que morirá si se lo llevan a otra parte? Ya he respirado otros aires además de éstos del Ben Cruachan. He seguido a tu padre hasta los páramos de Ross y los desiertos impenetrables de Y Mac Y Mhor. Calla, hijo, que mis miembros, por muy viejos que sean, me llevarán todo lo lejos que tus pies de joven te hagan llegar.

—Pero madre —replicó el joven, con tono desfalleciente—, para cruzar el mar…

—¡El mar! ¿Quién crees que soy para que tema al mar? ¿Acaso nunca he subido a un bote de remos en toda mi vida…, nunca he conocido el estrecho de Mull, las islas de Treshornish y las puntiagudas rocas de Harris?

—¡No puede ser, madre! Yo me voy lejos, muy lejos de todos esos sitios… Me he alistado en uno de los nuevos regimientos y vamos a pelear contra los franceses en América.

—¡Qué te has alistado! —exclamó, atónita, la madre—, contra mi voluntad…, sin mi consentimiento…, no podrías, no lo harías… —y luego, levantándose y asumiendo una pose que casi cabría calificar de autoridad imperial, remachó—: ¡Hamish, no puedes haberte atrevido!

—La desesperación, madre, da alas para osarlo todo —respondió Hamish en un tono de melancólica determinación—. ¿Qué podría hacer aquí, donde apenas puedo ganar mi pan y el tuyo, mientras que los tiempos se vuelven día a día peores? Si quisieras sentarte y escucharme, podría convencerte de que he actuado de la mejor manera posible.

Elspat se sentó con una sonrisa amarga y la misma expresión severa e irónica en su rostro, mientras, con los labios firmemente cerrados, escuchaba sus explicaciones.

Hamish siguió hablando, sin sentirse desconcertado por su más que esperado disgusto.

—Cuando te dejé, queridísima madre, fue para ir a casa de MacPhadraick; porque aunque sé que es hábil y astuto al estilo de los del sur, sin embargo, es sabio, y pensé que me indicaría, puesto que nada le iba a costar, cómo podía yo arreglar nuestra situación en el mundo.

—¡Nuestra situación en el mundo! —exclamó Elspat, perdiendo la paciencia al oír aquello—. ¿Y acudiste a un ser rastrero, con el espíritu de una manada de vacas, para pedir consejo sobre la conducta que debías seguir? Tu padre no pidió nunca ninguno, salvo los de su valor y los de su espada.

—Queridísima madre —respondió Hamish—, ¿cómo podría convencerte de que vives en esta tierra de nuestros padres como si nuestros padres siguieran viviendo? Caminas como sonámbula, rodeada de los fantasmas de los que llevan largo tiempo entre los muertos. Cuando mi padre estaba vivo y luchaba, los grandes respetaban a los hombres de diestra poderosa, y los ricos lo temían. Contaba con la protección de MacAllan Mhor y la de Caberfae entre los grandes, y con el tributo de los menos fuertes. Eso se acabó, y su hijo sólo se ganaría una muerte vergonzosa entre la indiferencia del mundo si continuara con las prácticas que le dieron a su padre poder y reputación entre los que llevan el breacan. Han conquistado el país, apagado sus luces: Glengary, Lochiel, Perth, Lord Lewis… Todos los grandes jefes están muertos o en el exilio. Podemos lamentarlo, pero no hacer nada para evitarlo. La boina escocesa, el sable y el sporran…, el poder, la fuerza y las riquezas, todo se perdió en la batalla de Culloden.

—¡Eso es mentira! —negó Elspat con tono feroz—. Tú y todos los espíritus ruines como el tuyo os dejáis vencer porque la llama de vuestro débil corazón es vacilante, y no por la fuerza del enemigo; eres como el ave temerosa, a la que la más pequeña nubecilla del cielo le parece la sombra de un águila.

—Madre —dijo Hamish con orgullo—, no me acuses de debilidad de corazón. Voy a donde hacen falta hombres con brazos fuertes y el corazón osado. Dejo un desierto por una tierra en la que puedo ganar la fama.

—Y dejas a tu madre que perezca a causa de la pobreza, los años y la soledad —reprochó Elspat, probando uno tras otro todos los medios para modificar una decisión que, como ella empezaba a comprender, estaba más profundamente enraizada de lo que había creído en un principio.

—Eso tampoco es así —le respondió Hamish—; te dejo en la comodidad y la seguridad, algo que todavía nunca has conocido. Han nombrado oficial al hijo de Barcaldine y me he enrolado en su grupo. MacPhadraick actúa en nombre de él, recluta a los hombres y percibe una comisión por ello.

—Ésa es la mayor verdad que has dicho hasta ahora, y ojalá lo demás fuese tan falso como el infierno —dijo la anciana con amargura.

—Pero nosotros hemos de encontrar nuestro bien en todo esto —continuó hablando Hamish—, pues Barcaldine te va a dar cobijo en su bosque de Letterfindreight, con pastos para tus cabras y una vaca, si la deseas, en el terreno comunal. Y además está mi propia paga, queridísima madre, que, aunque yo esté muy lejos, sobrará para proporcionarte alimento y todo lo demás que puedas necesitar. No has de temer por mí. Me alisto en infantería, pero volveré, si la dura lucha y el cumplimiento del deber sirven para ello, convertido en un oficial, y con quince chelines de paga semanal.

—¡Pobre mocoso! —replicó Elspat, en un tono de piedad mezclada con el desprecio—, ¿y te fías de MacPhadraick?

—Bien puedo hacerlo, madre —repuso Hamish, mientras la frente y las mejillas se le ponían del color rojo oscuro propio de su estirpe—, pues MacPhadraick sabe cuál es la sangre que corre por mis venas, y no ignora que si rompe su palabra contigo, lo mejor que puede hacer es ponerse a contar los días que pasarán antes de que Hamish vuelva a casa, porque sus días de vida no pasarán de tres. Lo mataría en su propia casa si rompiera la palabra que me ha dado… Lo haría, ¡por el Todopoderoso que nos creó a los dos!

El aspecto y la actitud del joven soldado dejó a Elspat perpleja por un instante. No estaba acostumbrada a verlo expresar un estado de ánimo profundo y amargo, una actitud que le recordaba tan poderosamente a la de su padre. Pero Elspat reanudó sus reproches con el mismo tono sarcástico en que había comenzado a lanzarlos.

—¡Pobre mocoso! —le repitió—. ¡Crees que a medio mundo de distancia tus amenazas se seguirán oyendo o imaginando siquiera! Pero vete…, vete…, coloca el cuello bajo el yugo de los Hannover, los reyes de los sajones contra los que todos los gaélicos dignos lucharon hasta la muerte. Vete, reniega de la casa real de los Estuardo, los mismos por los que tu padre, y sus padres, y los padres de tu madre han enrojecido mil y un campos con su sangre. Vete, pon la cabeza bajo la vara de los de la raza de los Campbell, cuyos hijos asesinaron…, sí —añadió con un salvaje chillido—. ¡Asesinaron a los ancestros de tu madre en su pacífico hogar!… ¡Sí! —volvió a exclamar, con un chillido aún más salvaje y agudo—. Yo no había nacido aún, pero me lo contó mi madre…, y yo hice caso de la voz de mi madre. ¡Qué bien recuerdo sus palabras! Llegaron en son de paz y fueron recibidos amistosamente, ¡y nos pagaron con sangre y fuego, con alaridos y matanzas!

—Madre —respondió Hamish, con un tono pesaroso pero decidido—, ya he pensado en todo eso…, en la noble mano de Barcaldine no hay ni una gota de sangre de los Campbell. En cuanto a la infortunada casa de los Campbell de Glenlyon, la maldición sea con ellos y Dios ya se ha tomado su venganza por aquello.

—Ya empiezas a hablar como un pastor sajón —replicó su madre—. ¿No sería mejor que te quedaras y pidieses una iglesia donde predicar el perdón para la raza de los Campbell?

—Lo pasado, pasado está —respondió Hamish—, y el agua pasada no mueve molino. Ahora que todos los clanes han sido aplastados y hundidos, no sería ni bueno ni sabio que sus odios y sus querellas sobrevivieran a su independencia y a su poder. El que no puede tomarse la venganza como un hombre no debería albergar inútiles rencores como un cobarde. Madre, el joven Barcaldine es dignó y valeroso. Sé que MacPhadraick le ha aconsejado que no me dejara despedirme de ti, no fuera que me disuadieses de mi propósito, pero él le dijo: «Hamish MacTavish es hijo de un hombre valiente, y no romperá su palabra». Madre, Barcaldine está a la cabeza de un ciento de los más bravos hijos de los gaélicos, vestidos con su traje nacional y portando las armas de sus padres, hombro con hombro, corazón con corazón. He jurado que lo acompañaría. Él ha confiado en mí, y yo confiaré en él.

Ante aquella réplica, tan firme y resueltamente expresada, Elspat se quedó atónita y se sumió en la desesperación. Los argumentos que le habían parecido tan irresistibles se habían estrellado como una ola contra las rocas. Tras una larga pausa, llenó el cuenco de su hijo y se lo ofreció con un aire de deferencia y sometimiento llenos de desilusión.

—Bebe —le dijo— a la salud de la casa de tu padre antes de que la abandones para siempre; y dime, ya que el hijo de tu padre lleva en los miembros las cadenas de un nuevo rey y de un nuevo jefe a los que tus padres nunca consideraron otra cosa que no fuera enemigos mortales, dime cuántos eslabones puedes contar.

Hamish aceptó el cuenco, pero la miró como si no comprendiese lo que le quería decir. Elspat continuó hablando en voz más alta.

—Dime, pues tengo derecho a saberlo, cuántos días te permite la voluntad de los que has elegido como amos permanecer aquí para que yo pueda verte. O si lo quieres de otra manera, ¿cuántos días me quedan de vida?… ¡Porque cuando me dejes, ya no quedará nada en la tierra por lo que valga la pena vivir!

—Madre —replicó Hamish MacTavish—, puedo estar aquí contigo durante seis días, y si te avienes a partir conmigo al quinto, te conduciré sana y salva a tu nuevo hogar. Pero si decides permanecer aquí, entonces partiré en el séptimo día al amanecer, porque ése es el último momento en que debo partir para Dunbarton; pues si no hago acto de presencia en el día octavo, seré sometido al castigo reservado para los desertores, y quedaré deshonrado como caballero y como soldado.

—El pie de tu padre —le contestó ella— era libre como el viento del páramo. Tan vano era preguntarle «¿adónde vas?» como preguntarle «¿por qué soplas?» a ese ciego conductor de las nubes. Dime cuál es el castigo que te obliga —ya que a ir te obliga e ir es lo que pretendes— a regresar a tu yugo.

—No lo llames yugo, madre, es el honroso oficio del soldado… El único oficio que queda al alcance del hijo de MacTavish Mhor.

—¡Pero dime cuál es el castigo si no volvieras! —replicó Elspat.

—El castigo militar que se reserva a los desertores —respondió Hamish, aunque se retorcía, como su madre no dejó de notar, bajo alguna profunda emoción que Elspat decidió sondear hasta el fondo.

—Y ese castigo —le dijo con una calma fingida y desmentida por su mirada alerta— es el que se les da a los perros desobedientes, ¿no?

—No me hagas más preguntas, madre —le pidió Hamish—. El castigo no tiene importancia para el que nunca lo ha de merecer.

—Para mí sí es importante —replicó Elspat—, puesto que sé mejor que tú que donde hay poder para infligir un castigo, suele haber voluntad para ejercerlo sin motivo. Querría rezar por ti, Hamish, y debo saber cuáles son los males contra los que he de rogarle a Él, el que nos guarda a todos, que proteja tu juventud e ingenuidad.

—Madre —repuso Hamish—, poco importan los peligros a los que se puede ver expuesto un criminal, si un hombre está decidido a no serlo. Nuestros jefes montañeses tenían también la costumbre de castigar a sus vasallos; y, por lo que me han contado, con severidad. ¿No fue Lachlan Maclan, al que recordamos de otros tiempos, el que perdió la cabeza por orden de su jefe de clan por haber disparado contra un venado antes que él?

—Así fue —contestó Elspat—, y justo fue que la perdiera, puesto que deshonró al padre de su pueblo ante los ojos mismos del clan reunido. Pero los jefes eran nobles en su ira…, castigaban con el filo de la espada, y no con el bastón. Sus castigos derramaban sangre, pero no traían consigo la deshonra. ¿Acaso puedes decir lo mismo de las leyes bajo cuyo yugo has colocado tu cuello nacido libre?

—No puedo, madre, no puedo —repuso Hamish con tono de pesar—. Vi cómo castigaban a un sajón por desertar, según dijeron, a su bandera. Lo azotaron, lo reconozco, lo azotaron como a un perro que hubiese ofendido a su imperial señor. Me entraron náuseas al verlo, lo reconozco. Pero el castigo de los perros es sólo para los que son peor que perros, aquellos que no saben mantener su palabra.

—Y, sin embargo, te has sometido a esa infamia, Hamish —replicó Elspat—. En el caso de que les infligieras, o tus oficiales creyeran que les infligías una ofensa… Pero ya no he de decir nada más sobre tu propósito. Si el sexto día después de este sol que nos ilumina fuese el día de mi muerte y tú tuvieras que quedarte a cerrarme los ojos, correrías el riesgo de que te ataran a un poste como a un perro… ¡Sí! A menos que tuvieras el valor de dejarme morir sola, ¡para que en mi hogar desolado la última chispa del fuego de tu padre y de tu abandonada madre se extinguieran juntos!

Hamish comenzó a recorrer la cabaña con una zancada furiosa e impaciente.

—Madre —le dijo finalmente—, no te preocupes por esas cosas. No pueden someterme a esa infamia, porque nunca la he de merecer. Y si me amenazaran con ella, sabría cómo morir antes de permitir tamaña deshonra.

—¡Así habla el hijo del marido de mi corazón! —replicó Elspat. Y entonces cambió el rumbo de la conversación, y pareció atender con melancólica aquiescencia a las explicaciones de su hijo sobre la brevedad del tiempo del que disponían para pasar en mutua compañía, por lo que le rogaba que lo pudieran pasar sin inútiles y desagradables recuerdos sobre las circunstancias cuya influencia pronto los separaría.

Elspat había comprobado que su hijo, junto con otros rasgos paternos, conservaba aquel espíritu viril y altivo que le impedía absolutamente desviarse de una decisión tomada de buena fe. Adoptó, en consecuencia, un aspecto de aparente sumisión a la separación inevitable y, si bien se deshacía en quejas y murmullos de vez en cuando, ello se debía, o bien a que no podía reprimir totalmente el natural ímpetu de su carácter, o bien a que era tan astuta que sabía que una aquiescencia total y sin reservas podría haberle parecido forzada y sospechosa a su hijo, induciéndolo a la vigilancia y a la anulación de los medios por los que todavía esperaba evitar su marcha. El afecto ferviente aunque egoísta que sentía hacia su hijo, imposible de matizar por consideraciones sobre los verdaderos intereses del objeto de su cariño, se asemejaba al amor instintivo que sienten los animales por sus camadas. Elspat, cuya capacidad para pensar en el futuro era apenas superior a la de las criaturas inferiores, sólo era capaz de sentir que separarse de Hamish y morir sería todo uno.

En el breve intervalo al que tenían derecho, Elspat recurrió a todas las artes que le indicaba su afecto para hacer agradable el tiempo que aparentemente les quedaba para estar juntos. Viajó con la memoria hacia tiempos antiguos y su reserva de historias legendarias, que constituyen en todo momento la diversión principal del montañés en sus momentos de reposo, se vio aumentada con unos nada habituales conocimientos de los cantos de los antiguos bardos y de las tradiciones de los folcloristas más famosos y de los contadores de historias. Las atenciones personales que dedicaba a la comodidad de su hijo eran, de hecho, tan sin medida que casi llegaban a incomodarlo; y Hamish se esforzaba en silencio por evitar que incurriera en fatigas como la de elegir los brezos en flor para su lecho o preparar sus refrigerios.

—Déjame tranquila, Hamish —le respondía en esas ocasiones—; ya que haces tu voluntad al abandonar a tu madre; deja que tu madre haga la suya proporcionándote todo lo que te da placer mientras estés aquí.

Tan reconciliada parecía con los arreglos que había hecho en su nombre, que Elspat era incluso capaz de oírle hablar de su mudanza a tierras de Colin el Verde, tal como se llamaba el caballero en cuya hacienda le había conseguido asilo. En verdad, sin embargo, nada más lejos de sus intenciones. Por lo que él le había dicho en su primera fuerte disputa, Elspat había deducido que si Hamish no regresaba en la fecha indicada en su permiso, incurriría en la pena del castigo físico. Y si se viera en peligro de correr tal deshonor, ella era perfectamente consciente de que Hamish nunca se sometería a tal vergüenza regresando a un regimiento en el que se la aplicarían. Es imposible saber si había tenido en cuenta las futuras y probables consecuencias de su desafortunado plan, pero la compañera de MacTavish Mhor en todas sus andanzas y peligros conocía bien mil maneras de resistencia o huida mediante las que un hombre valeroso, en medio de una tierra de peñas, lagos, montañas, peligrosos desfiladeros y oscuros bosques, podría rehuir la persecución de cientos. En lo que respecta al futuro, por consiguiente, no tenía ningún temor. Su única obsesión era impedir que su hijo mantuviese su palabra con su oficial en mando.

Con ese oculto propósito, rechazó la propuesta que Hamish le hizo repetidas veces de partir juntos para tomar posesión del nuevo hogar de Elspat, y se resistió con unos argumentos tan aparentemente consecuentes con su carácter que su hijo no sintió ningún temor ni disgusto.

—No me obligues —le dijo— a que en la misma breve semana me tenga que despedir de mi único hijo y de la cañada en la que llevo tanto tiempo viviendo. Deja que mis ojos, después de que se empañen llorándote a ti, puedan seguir contemplando, cuando menos durante un tiempo, el Loch Awe y el Ben Cruachan.

Hamish consintió en dejar que su madre se saliera con la suya en esta cuestión, y lo hizo de mejor gana aún porque una o dos personas que residían en una cañada cercana y habían entregado a sus hijos al regimiento de Barcaldine también iban a recibir un hogar en la hacienda de este jefe, por lo que se acordó que Elspat haría el viaje en su compañía cuando se mudaran a su nueva residencia. De este modo, Hamish creía haberle concedido el capricho a su madre y asegurado su comodidad y bienestar, todo a un tiempo. ¡Pero Elspat albergaba unas ideas y proyectos muy distintos!

La fecha del fin del permiso de Hamish se acercaba rápidamente y, más de una vez, tuvo la idea de partir antes para llegar tranquila y fácilmente a Dunbarton con tiempo de sobra, pues en esa ciudad era donde se había establecido el mando de su regimiento. Pero los ruegos de su madre, su propia inclinación natural a demorarse en unos lugares que le eran tan queridos y, sobre todo, su firme confianza en su propia velocidad e iniciativa, le indujeron a posponer su partida hasta el sexto día, que era absolutamente el último que se podía permitir pasar con su madre, si es que en verdad quería respetar los límites de su permiso.

Capítulo V

Pero a tu hijo, créeme, sí, créeme

Con gran riesgo lo has incitado,

Sino del modo más mortal.

«Coriolano». W. SHAKESPEARE.

Durante la tarde de la víspera de su necesaria partida, Hamish bajó al río con su caña de pescar para practicar en el Awe por última vez un deporte en el que sobresalía, y para encontrar, al mismo tiempo, el medio de disfrutar de una alegre cena con su madre comiendo algo mejor de lo habitual. Tuvo tanta suerte como de costumbre y tardó poco en pescar un excelente salmón. A su regreso a casa, le aconteció un incidente que más tarde habría de relatar como de mal agüero, aunque probablemente su imaginación calenturienta, unida a la afición por lo sobrenatural tan generalizada entre sus paisanos, le hizo exagerar la importancia supersticiosa de una circunstancia casual muy común.