Libro 7: Mario Conde

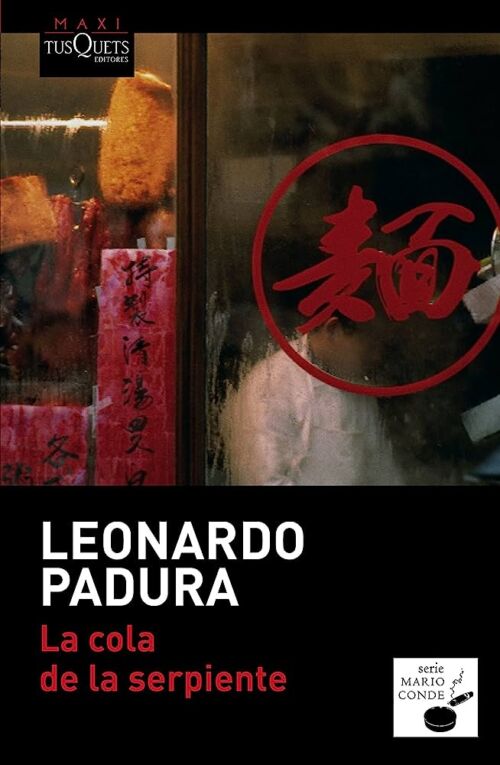

La cola de la serpiente

Resumen del libro: "La cola de la serpiente" de Leonardo Padura

La cola de la serpiente es la séptima novela de la serie de Mario Conde de Leonardo Padura. La novela comienza con la muerte de un joven artista cubano en La Habana. El padre del artista, un importante empresario, contrata a Mario Conde para investigar el asesinato. Conde pronto se encuentra envuelto en una trama de corrupción y política que involucra a los más altos niveles del gobierno cubano.

La novela es un thriller político que explora las realidades de la vida en Cuba bajo el gobierno comunista. Padura retrata un país en el que la corrupción es rampante y la libertad de expresión es limitada. La novela también es un homenaje a la cultura cubana, con sus personajes complejos y su vívida descripción de La Habana.

La cola de la serpiente es una novela bien escrita y emocionante que mantendrá al lector enganchado hasta el final. Padura es un maestro de la trama y los personajes, y su novela es un comentario perspicaz sobre la situación actual de Cuba.

La novela también ha sido elogiada por su realismo y su precisión histórica. Padura ha hecho un gran trabajo de investigación y su novela es una representación fiel de la vida en Cuba bajo el gobierno comunista.

La cola de la serpiente es una novela importante que es relevante para el mundo actual. Es un recordatorio de que la libertad y la democracia no son garantizadas y que siempre hay que luchar por ellas. La novela es también una celebración de la cultura cubana y de su gente resistente.

A Lydia Cabrera, por las ngangas.

A Francisco Cuang, por san Fan Con.

A Lucía, que me entiende incluso cuando hablo en chino.

Nota del autor

En 1987, cuando trabajaba como periodista en el vespertino Juventud Rebelde, realicé una ardua investigación para escribir un reportaje sobre la historia del Barrio Chino de La Habana. Aquel texto, titulado «Barrio Chino. El viaje más largo», fue, poco después, el origen de un documental cinematográfico del mismo nombre (dirigido por Rigoberto López) y dio título a una selección de los trabajos periodísticos que había escrito para aquel periódico y que publiqué en forma de libro en 1995.

Los misterios del Barrio Chino y su historia de desarraigos y fidelidad a ciertas tradiciones me habían fascinado tanto, que —ya creado el personaje de Mario Conde y publicadas las primeras ediciones de sus dos primeras historias, Pasado perfecto (1991) y Vientos de cuaresma (1993)— escribí un relato ubicado en este lugar de La Habana. El cuento estaba también protagonizado por el Conde, pero literariamente estaba al margen de la serie de novelas que formaría «Las cuatro estaciones» —que se completaría en los años siguientes con Máscaras (1997) y Paisaje de otoño (1998).

Sin embargo, nunca sentí que había terminado el relato hasta que, concluida y publicada la última parte de la serie, decidí retomarlo para convertirlo en una noveleta. Con ella, como en todas las aventuras del Conde, ocurre lo mismo: lo narrado es ficción, aunque tiene un fuerte contenido de la realidad. Aquí, detrás de la aventura policiaca que arrastra a Mario Conde hacia el Barrio Chino de La Habana, está la historia de un desarraigo que siempre me ha conmovido: el de los chinos que vinieron a Cuba (originalmente con contratos de trabajo que casi los dejaban en condiciones de esclavitud), similar al de tantos emigrantes económicos, tan comunes en el mundo de hoy. La soledad, el desprecio y el desarraigo son, pues, los temas de esta historia que no ocurrió en la realidad, aunque bien pudo haber ocurrido.

La noveleta escrita en 1998 fue publicada en Cuba —donde se deben aprovechar las oportunidades editoriales cuando aparecen y como aparezcan— como complemento de un volumen que abría la novela Adiós, Hemingway.

Doce años después, cuando al fin decidí entregar La cola de la serpiente a mi editorial española, el destino de este texto volvió a alterarse: resultaba evidente que el argumento tenía un tratamiento demasiado estricto, mientras varios personajes y situaciones pedían a gritos un mayor desarrollo y la escritura un mayor desenfado, más a tono con la forma del resto de las obras protagonizadas por mi personaje Mario Conde.

Lo que acaban de leer —si es que lo acabaron— es el resultado de esta nueva y, espero, última reescritura de un cuento que, en quince años, me ha perseguido hasta convertirse en esta novela breve que, repito, confío haya adquirido su forma definitiva. Al fin y al cabo, tal vez no podría ser de otro modo, pues, mientras escribía esta reciente versión, caí en la cuenta de que es muy probable que ya no quede en La Habana ninguno de los chinos que con su vida y destino inspiraron esta obra.

Mantilla, enero de 2011

Un chino cayó en un pozo,

las tripas se hicieron agua…

Canción infantil

1

Desde que tuvo uso de razón y aprendió algunas pocas cosas de la vida, para Mario Conde un chino siempre había sido lo que debía ser un chino: un prójimo de ojos rasgados, con esa piel resistente a las adversidades y de engañoso color hepático. Un hombre transportado por los avatares de la vida desde un sitio tan mítico como lejano, un lugar impreciso entre la realidad de apacibles ríos y montañas inexpugnables de cumbres nevadas, perdidas en el cielo; una tierra fértil en leyendas de dragones, mandarines sabios y filósofos enrevesados aunque útiles para casi todo. No fue hasta varios años después cuando aprendió que, además, un chino, un verdadero y cabal chino, debía ser, sobre todo, un hombre capaz de concebir los platos más insólitos que un paladar civilizado se atreviera a saborear. Codornices cocidas al jugo de limón y gratinadas con pulpa de albahaca, berza, jengibre y canela, por ejemplo. O masas de puerco revueltas con huevos, manzanilla, zumo de naranja dulce y finalmente doradas a fuego lento en una sartén insondable llamada wok, sobre una capa de aceite de coco, por otro ejemplo.

Sin embargo, un chino también podía ser, según las limitadas nociones que emanaban de los prejuicios históricos, filosóficos y gastronómicos del Conde, un tipo más bien flaco y apacible, con una notable inclinación a enamorarse de mulatas y negras (siempre que las tuviera a su alcance), que fuma con los ojos cerrados en una larga pipa de bambú y, por supuesto, habla poco y dice sólo las palabras que en cada instante le conviene decir, pronunciadas en esa lengua cantarina y palatal que suelen usar aquellos hombres para hablar los idiomas de los otros hombres.

Sí, todo eso es un chino, se dijo después de meditarlo un rato, pero concluyó que, pensándolo mejor, aquel personaje fabricado apenas era el chino estándar, construido por la esquemática comprensión cubanooccidental. No obstante, al Conde le pareció una síntesis tan armoniosa y satisfactoria que no le importó demasiado si esa imagen familiar y casi bucólica nunca hubiera significado nada para un chino verdadero y menos aún para cualquier otra persona que no conociera y, por supuesto, no hubiera tenido la suerte de probar alguna vez los platos que preparaba el viejo Juan Chion, el padre de su amiga Patricia, la culpable directa de que el Conde hubiera debido ponerse a rumiar sobre sus pobres conocimientos acerca de la constitución cultural y psicológica de un chino.

Los afanes por definir la esencia del chino se le habían revuelto aquella tarde de 1989 cuando, después de muchos años sin pisar el territorio agreste del Barrio Chino, el teniente había vuelto a visitar aquel viejo tugurio de La Habana, convocado esta vez por uno de los gajes de su oficio: habían asesinado a un hombre, sólo que esta vez el difunto era, precisamente, un chino.

Como en casi todas las situaciones en que interviene un chino (incluso cuando sea un chino muerto), aquélla tenía sus complicaciones: por ejemplo, al hombre, que había resultado llamarse Pedro Cuang, no lo habían liquidado del modo simple y vulgar en que se solía matar en la ciudad. No había muerto de un tiro, o una puñalada, o de un golpe en la cabeza. Más aún: ni siquiera envenenado o incinerado. Para estar acorde con el origen étnico del difunto, aquél era un asesinato extraño, demasiado oriental y rebuscado para un país donde vivir resultaba (y resultaría, por mucho tiempo) más complicado que morirse: se trataba de un crimen casi diría que exótico, aderezado con ingredientes de difícil conjunción. Dos flechas rayadas con el filo de una navaja sobre la piel del pecho y un dedo cortado, por si se quieren más ejemplos.

…

Leonardo Padura. Es un escritor, periodista y guionista cubano, conocido por sus novelas policiacas del detective Mario Conde y por la novela El hombre que amaba a los perros (2009). Licenciado en Filología por la Universidad de La Habana. Fue redactor de la revista El Caimán Barbudo y del diario Juventud Rebelde, así como jefe de redacción de La Gaceta de Cuba. Es autor de la tetralogía Las Cuatro Estaciones (protagonizada por el popular detective Mario Conde), que incluye Pasado perfecto (1991) Vientos de cuaresma (1994), Máscaras (1997) y Paisaje de otoño (1998). Además, ha publicado las novelas Fiebre de caballos (1988); Adiós, Hemingway (2001); La novela de mi vida (2002); La neblina del ayer (2005); El hombre que amaba a los perros (2009) y ya se anuncia la aparición de Herejes. Entre sus títulos de no-ficción se cuentan: El alma en el terreno; El viaje más largo; Los rostros de la salsa; Entre dos siglos; La memoria y el olvido y Un hombre en una isla. Ha obtenido, entre otros, el Premio UNEAC 1993, el Café Gijón 1995, el Premio Hammett (1997, 1998 y 2005), el Premio de las Islas 2000 y el Roger Caillois 2011 de Literatura Latinoamericana (los dos últimos en Francia). En 2012 se convirtió en el primer cubano prestigiado con la Semana de Autor de Casa de Las Américas y fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Cuba por la obra de toda la vida.