Un ágora rodante

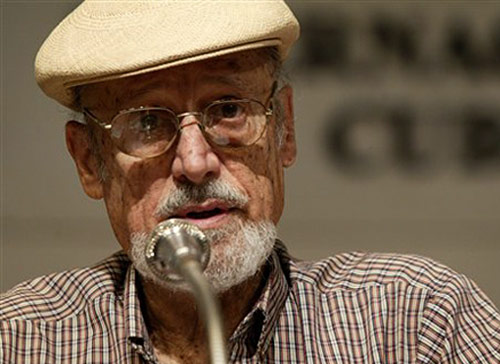

Roberto Fernández Retamar es uno de los escritores que mejor

ha sabido tomar la palabra en nombre de una generación.

Graziella Pogolotti

Un ómnibus en Cuba es como un ágora rodante. Es templo, estadio, parlamento, valla, sitio ideal para sumergirnos en el prójimo y tocar las verdades colectivas. En ese extraño micropaís viaja un joven poeta el primero de enero de 1959. Batista huyó hace unas horas. Aún falta una semana para que los barbudos entren en la capital. Pero el joven poeta, un tal Roberto Fernández Retamar, no solo sale a visitar a sus padres: emprende para siempre otro viaje en que le corresponde ser un excepcional pasajero. Junto a él va una esperanza tan antigua como Hatuey, como Cristo. Mientras observa por la ventanilla las calles habaneras, “le ha llegado” —más bien les llega a todos, pero solo él lo escucha—, un poema, nada menos que el primer poema de la Revolución:

Nosotros, los sobrevivientes,

¿A quiénes debemos la sobrevida?

¿Quién se murió por mí en la ergástula,

Quién recibió la bala mía,

La para mí, en su corazón?

¿Sobre qué muerto estoy yo vivo (…)?

La Poesía de Cuba se ha montado también en esa guagua, rumbo a una nueva etapa de su devenir. Va del himno al coloquio, de lo teleológico a lo telúrico, de lo arcádico a lo real utópico, de lo individual a lo plural.

Hay tres señales inequívocas de cómo Roberto Fernández Retamar permite a la nueva literatura expresarse a través de él: el rescate del pronombre “nosotros” como la inevitable primera palabra en la lírica de la Revolución; la redacción del texto a partir de preguntas, y un fuerte acento en la corporeidad humana.

Nosotros se tituló en 1933 un singular poemario de Regino Pedroso, figura emblemática de la llamada poesía social. Luego de la fallida Revolución del Treinta, ese “nosotros” quedó fragmentado —así lo observa lúcidamente el propio Roberto—, como se aprecia cuando Guillén escribe: “No sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo…”1 En cambio, ahora abre el Primer Verso del Primer Poema, como una enmienda impostergable que se hace a la vez en la Poesía y en la Historia. El solo verso inicial de “El otro” tendrá tal peso que, casi treinta años después, en medio de otro giro en la lírica insular —incluida una vuelta del nosotros al yo—, Ramón Fernández-Larrea escribirá: “Nosotros, los sobrevivientes,/ a nadie debemos la sobrevida”.2

Del segundo verso en adelante vendrá una serie de preguntas, eco de las muchas que se hacía el pueblo entero, dentro y fuera del ómnibus. No podía suceder de otro modo, en una fecha que marca un sacudimiento histórico total. Resulta llamativo que por el momento no se trate de interrogantes esencialmente políticas, esencialmente sociales, económicas o artísticas, sino sencillamente éticas. Resulta que la Poesía que hoy comienza a tomar cuerpo en Cuba no va a recibir de Retamar otro primer apellido que el de “Piadosa”.

Si revisamos de punta a punta esa pieza antológica de “El otro”, tropezaremos con palabras como “corazón”, “huesos”, “ojos”, “mano”; si revisamos de punta a punta el cuaderno Vuelta de la antigua esperanza, se unen a este repertorio “torso”, “cuerpo”, “labios”, “regazo”, “brazo”, “rostros”, “voz”, “boca”, “oídos”, “dedos”, “cráneo”, “cabeza”, otra vez “mano”, otra vez “corazón”… Al parecer, el hombre vuelve a ser la medida de todas las cosas, o el ser humano como ser biológico es revalorizado ante la posibilidad de alcanzar las respuestas y la felicidad aquí, en la Tierra. Existe una creciente de la corporeidad que impactará a otras figuras de la misma promoción. Un verso de Escardó reza: “feliz de esta revolución que me da dientes”.3 (Luego Heberto Padilla en su polémico “En tiempos difíciles” lo tomará a la inversa, como un proceso de desmembramiento del individuo, en la versión pesimista de ese propio sentido de la corporeidad). Tal vez fue Retamar quien, a propósito de Portocarrero, mejor tocó la esencia de este fenómeno: “Se dice del que ha pasado por una gran prueba: ‘le volvió el alma al cuerpo’. A nuestra pintura (a nuestro arte todo), apenas salido de la pesadilla de la tiranía, le fue volviendo también el cuerpo al alma. Se volvieron a tener ojos y oídos, manos y boca. Las figuras de Portocarrero volvieron al cuadro, más reales y llenas que nunca…”4

Al poema “El otro” le siguió cronológicamente la redacción de “Última estación de las ruinas”; pero el 14 de abril de 1959 —cuando salió de los talleres de Úcar García, en Teniente Rey No. 15, el primoroso poemario— a estos dos textos del 59 se habían unido otros siete compañeros de viaje, escritos el año previo. De todos modos, ninguno de estos pertenece a esa etapa de nuestra poesía que se cierra explícitamente durante el mismo 1958 con los Últimos días de una casa, de Dulce María Loynaz. Estos siete poemas fueron visiblemente retocados por el poeta o por la propia experiencia, por el propio contexto de la Revolución.

Una traición al autor ha sido detenernos primero en el penúltimo de los textos, lo que equivale a ignorar la sabia, inmejorable arquitectura con que quedaron los versos ordenados.

Vuelta de la antigua esperanza (1959) arranca con los apuntes para una futura poética —la nota de presentación, donde se afirma que acaso no existe más poesía que la de circunstancia, de experiencia, y el poema inicial—; continúa con una especie de Génesis retamareano —“La voz”, “Los nombres”; luego viene “La carta”, acertado remanso, antes de pasar a un par de poemas que sintetizan las dramatis personae de la guerra reciente —“El capitán”, “Los increíbles”—, para cerrar con tres obras que fijan un nuevo cronotopo literario: “La isla recuperada”, “El otro” y “Última estación de las ruinas”.

En “La poesía, la piadosa”, existe un acto de estremecimiento, una sorpresa ante una lírica que renace, inesperada y acaso sea lo primero que comienza a cambiar. Luego Escardó hablará por su generación:

Pero lo que importa es la Revolución

lo demás son palabras

del trasfondo

de este poema que entrego al mundo

lo demás son mis argumentos

Fayad Jamís precisará: “No habrá más poema sin la violenta música de la libertad”.5

Pero lo cierto es que la poesía de la Revolución llegó primero que los manifiestos. Antes de que Roberto pudiese pedir la lira, como Heredia frente al Niágara, ya estaba allí “renaciendo inesperada”, lo que tal vez explique la aparición en el cuaderno de lo que podríamos llamar algunos verbos de brotación: “renacer”, “emerger”, “irrumpir”, “saltar”, “erguir”, “levantar”, unida a expresiones que apuntan hacia lo repentino, espontáneo, sorpresivo. ¿Cómo es esa lírica que llega con, que llega en la Revolución? Ante todo piadosa (no olvidará poner, maestro Benedetti, el acento en el hombre); entregada al acto de contar —por algo un crítico ha visto en nuestro poeta también un historiador—; apegada a las cosas —a esa avalancha de lo factual que recuerda a los escritores que se nace, según advertía Eliseo Diego, para dar testimonio— y, al mismo tiempo, fecunda: “Su cuerpo no es de novia, que es de madre”, como aclara en ese verso en que se hace un sutil pase de cuentas al neorromanticismo tan en boga por entonces aún.

Pero no se trata de una poesía enemiga de la espléndida tradición poética insular. No. Hay aquí un eco de la “Oda al Niágara” en ese estupor ante la magnificencia no de un accidente natural sino de la propia poesía. Hay un eco de los Versos libres de Martí en la hechura verbal de los endecasílabos, y están presentes el “torso puro de ayer” (¿Florit?), los ruidos que llenan el aire (¿tambores que escuchaba Nicolás?), los lamentos (¿de Casal?), las aleluyas (¿de Gaztelu?)… No hay sectarismos de gabinete en esta tierna actitud metapoética. No se imponen recetas estéticas estrictas. Solo un principio parece haberle sido dictado a esta poesía piadosa y de manera irrevocable: “Ella cuida en la noche de las bárbaras estrellas”. Otros tendrán civilizadas luces de neón, mientras estrellas bárbaras invaden el cielo de una Grecia preferible a la Grecia que no es nuestra.

Esas estrellas bárbaras nos recuerdan que alguien ha separado las tinieblas de la luz, como al inicio de los tiempos.

Según el Génesis, antes de cada cosa o criatura que hoy puebla el universo, existió un nombre y una voz que al pronunciarlo les dio vida, así que voz y nombre son los dos grandes ingredientes de la Creación. Aquí regresan, en el pequeño Génesis de Vuelta de la antigua esperanza, ese par de textos titulados inevitablemente “La voz” y “Los nombres”.

El poema “La voz” —según apunta Keith Ellis— recoge el angustioso proceso de sintonizar la radio clandestina en los tiempos insurreccionales, que culmina cuando por fin se escucha un “Cuba libre”. Pero allí no termina la lectura del texto, pues ese solo acto tiene una fuerte carga alegórica al proponernos un tránsito del caos al orden, de la angustia a la paz, y al recordarnos a cierto país que logra “sintonizarse” con su destino histórico.

Textos como este nos obligan a repensar un poco el tema de cómo funciona lo metafórico en el discurso poético de Fernández Retamar. Dice Ambrosio Fornet, con su habitual agudeza crítica: “basta leer los grandes poemas de Retamar para percatarnos de que en ellos lo metafórico radica en el acto mismo de la escritura, en esa toma de posesión de la realidad —y del misterio de su transparencia— realizada en nombre de todos, con la autoridad que le otorga el dominio entrañable del lenguaje de todos y su propia aptitud para narrar lo íntimo como si se tratara de una experiencia colectiva —o viceversa”.6

Un artista como Roberto no gasta su energía en metáforas parciales, pues no ve en ellas un lujo o un alarde formal sino “un órgano respiratorio del idioma”.7 Anda descaminado quien desmenuce la obra retamareana en una sucesión de procedimientos retóricos, ya que él escribe sin perder de vista el todo y anda en pos de metáforas totales. Aunque a veces se trata, como en “La voz”, de una doble metáfora: la implícita en esa toma de posesión de la realidad de que nos habla Fornet y la función alegórica en que se apoya el texto.

En una pieza como “Los nombres” se da una especie de anagnórisis geográfica, “recuento extraño y rápido del país”, fruitivo paladeo de nuestros topónimos eufónicos. Ahora Jatibonico, Cabaiguán, Manzanillo, Baracoa, más que puntos de un mapa, devienen todo un “pedrerío de nombres que nos nombran”… (Recuérdese el largometraje El joven rebelde, donde a los combatientes se les llamaba como a sus poblados de procedencia). Se sabe que a cualquier acto de conquista le sigue un proceso de establecimiento de topónimos, a gusto del conquistador. En el caso de una isla reconquistada, “recuperada” por sus dueños legítimos, no cabía cambiarles una sílaba sino volver a pronunciarlos en voz alta; de que suenen mejor se va a encargar el júbilo del momento. Más que a una larga tradición del nombre como “arquetipo de la cosa” (Platón, Borges, Retamar…), este poema se apega a la décima popular cubana. En sus estudios sobre el tropo poético, Guillermo Rodríguez Rivera se refiere al uso de una enumeración cósmica —forma extrema, magnificada, de la sinécdoque— que funciona como metáfora del mundo. No obstante, eso no solo está en Neruda, en Vallejo o en Salinas: es una vieja fórmula expresiva entre los decimistas de los campos de Cuba, quienes tantas veces han compuesto sus estrofas simplemente a partir de una enumeración de árboles o de ríos o de montañas o de poblados de la Patria.

Luego llega “La carta”, a mitad de cuaderno, para servir de remanso. Son las aguas más tranquilas que lo recorren. Aquí el poeta carga la mano a los adjetivos para aliviar el ritmo, hacer más lenta la lectura, darnos calma. Toda la calma necesaria para presenciar un hecho insólito: la correspondencia referida no solo viene, como es de rigor, de otro lugar —en este caso la nada casual Santiago de Cuba—; corresponde al mes de diciembre de 1958; ¿de qué manera responderla ahora? Destinatario y remitente no solo están en dos espacios sino también en dos tiempos.

De acuerdo con el aserto del crítico Virgilio López Lemus: “Ninguno de los poetas del coloquialismo cubano empleará mejor que él el recurso epistolar, el poema a imitación de una carta. Entonces el tono conversacional se torna en este poeta tono epistolar, tan familiar y cotidiano como el de la elaboración literaria […]”.8 Pero esta vez nos perderemos esas habilidades del poeta epistológrafo, pues el mensaje procede del pasado, y un sobrepasamiento de la Historia nos conduce a la inutilidad de las palabras. Va implícito que la respuesta a esas líneas antes clandestinas será un abrazo pendiente. Y ahora el sujeto lírico se echa a caminar (como la Patria —a la manera de Otto René Castillo—, como la vida, el país o la antigua esperanza). Con él va el pueblo, porque ha llegado por fin la hora de los abrazos.

En la estrategia tramposa que implica, siempre que se hace bien, armar un cuaderno de poesía, Retamar desliza en “La carta” una nueva referencia a esos nombres de pueblos que ahora se yerguen desde los libros, con lo que enlaza este texto con el inmediatamente anterior, pero a la vez nos obliga a mirar a ese pasado políticamente remoto y cronológicamente inmediato de donde vino la esquela, y así da pie a los poemas quinto y sexto, que resumen —de modo inevitablemente maniqueo— las dramatis personae de la guerra reciente.

“El Capitán” y “Los increíbles” vienen uno tras otro en intencional contraste: de un lado los héroes, los antihéroes del otro. Como era de esperar, no fue el autor a tipificar al héroe en la figura de alguno de los famosos comandantes, sino de un capitán sin nombre y de un origen humildísimo porque “El vendedor de zapatos es hoy el héroe”. Obviamente, no se refiere solo a ese vendedor de zapatos. El sentido clasista, la vocación clasista, es algo que Roberto asume sin caer en panfletos pero tampoco en ambages. De pronto en el lugar reservado a los superhéroes de Hollywood se están sentando hombres de verdad que pueden vivir al doblar de la esquina y que llevan, como toda la nación, en su biografía personal (vendedor de zapatos/ capitán heroico) un antes y un después, muy claramente delimitados por un hecho que implica una fractura en el tiempo.

Pero al doblar de la esquina viven también los antiguos torturadores, los represores, los que nunca se alzaron desde su frustración hacia la antigua esperanza sino tomaron venganza en inocentes. Aquí no se habla de los todopoderosos sino de esa parte menos pueblo del pueblo —quizá la única vez que el poeta no toma partido por personajes desvalidos y frustrados— que en el momento del gran salto, lo dieron hacia atrás. “Ya sé por qué piensas tú, esbirro, que te odio yo…”, será una traducción vulgar posible. Los “innombrables, los increíbles” les llama Retamar —luego Fayad Jamís insistirá en llamarlos “Los innombrables”, en un poema muy similar de Por esta libertad (1962)—. En el momento en que “nombrar las cosas” (Génesis, Eliseo Diego) equivale a darles o devolverles la existencia, dejarlos sin nombre es el castigo supremo que les esperaba desde la poesía.

El poemario ya está listo para entrar en su último momento: los tres poemas finales que giran en torno al establecimiento literario de un nuevo cronotopo, el cronotopo de la Revolución. No solo el tiempo ha sido violentamente partido en dos: se trata de nueva época que renueva, transforma los espacios. Aquel sobreviviente que no estuvo en la ergástula —y viene a ser también, el mismo, un “otro” del pasado que cobrará un papel activo con la arribada al porvenir— ahora mira a su alrededor y halla una “Isla recuperada”, que se ha de levantar de entre las ruinas. La jubilosa entrada del “caballo, la mariposa, el marinero, el gato, el pescado grande y el pescado chico” que meten a la isla en un festival “del que no se sale” no solo traen una fauna que con su positividad hunde más en el lodo, por contraste, los personajes del poema inmediatamente anterior, sino que nos recuerdan la charada: aluden a una especie de lotería que por fin fue ganada —caso insólito— por la gran mayoría y no por dos o tres privilegiados. Donde tal vez el Apóstol hubiese escrito “ala y raíz”, Roberto dice: “El aura tiñosa y la lombriz se regocijan”: es una fiesta que abarca por igual a criaturas del cielo y de la tierra. ¡Vaya si abunda lo metafórico en Retamar!, y ya al final de ese “aquelarre” feliz, antigoyesco, nos quedará despierta una doncella, una Bella Durmiente que en los mapas se identifica como Cuba.

El hermoso poema final, “Última estación de las ruinas”, se nos hace imposible de analizar cuando llegamos a un verso que se lo traga todo: “No hay otra parte. Ésta es la otra parte”.

Ahora no hay otra Grecia. El primero de enero de 1959, Cuba es la capital del mundo. Ahora, en última instancia, la palabra “ruina” comprende cuanto haya pasado en la historia humana hasta la noche anterior. Ahora todo es prehistoria. Ahora no importan los caminos que naturalmente pueda tomar la literatura cubana muchos años después. Entre 2001 y 2002 Jorge Fornet y Ambrosio Fornet sostienen una polémica —que entraña otra más profunda, entre dos generaciones— donde el primero se refiere a un “desencanto” respecto a la praxis social, presente en narradores del cambio de siglo, y el segundo propone en lugar de “desencanto” el término “desencantamiento”… Pero una cosa o la otra requieren que antes haya existido un proceso de encantamiento, y de ese nadie le puede quitar a Roberto Fernández Retamar el mérito de haber sido el primero en captarlo y testimoniarlo para nuestras letras.

Encantado con esa Habana que hoy se ve distinta desde la ventanilla, alguien de oreja muy fina —como pedía Félix Pita—, un joven de talento excepcional, va montado en un ómnibus cuyo itinerario no está explícitamente definido, pero por ahora basta con llamarle Esperanza. En esa guagua, en esa ágora rodante, va Cuba entera. Y se ha hecho un segundo de silencio porque llegó el instante de que Roberto escuche y luego diga, luego cante, traduzca con su voz extraordinaria cuanto necesitamos que se pronuncie este primero de enero de 1959, nosotros, los sobrevivientes…

NOTAS

1. Nicolás Guillén: “No sé por qué piensas tú”, Obra poética, t. I, Instituto Cubano del Libro, Colección Letras Cubanas, La Habana, 1972, p. 175.

2. Ramón Fernández-Larrea: “Generación”, Revolución y Cultura, (2): 30, La Habana, febrero de 1987.

3. Rolando Escardó: “Isla”, en Luis Suardíaz y David Chericián (comp.): La Generación de los años 50. Antología, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1984, p. 104.

4. Roberto Fernández Retamar: “Portocarrero: color de Cuba”, Islas (22): 85-89, Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, septiembre-octubre, 1966, p.88. El subrayado es de Fernández Retamar.

5. Véase Rolando Escardó: Op. cit., p. 105 y Fayad Jamís: Por esta libertad, Casa de las Américas, La Habana, 1962, Premio Casa, p. 7.

6. Ambrosio Fornet: “Introducción”, en Ambrosio Fornet (comp.): Acerca de Roberto Fernández Retamar, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2001, p. 7.

7. Roberto Fernández Retamar: Idea de la estilística, Departamento de Relaciones Culturales de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1958, p. 43.

8. Virgilio López Lemus: “La generación de los años cincuenta en la Revolución”, en Instituto de Literatura y Lingüística y Citma: Historia de la literatura cubana. Tomo III. La Revolución, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2008, p. 115.

Yamil Díaz. Santa Clara, 1971. Escritor, editor, periodista y profesor

Licenciado en Periodismo y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Ha publicado los títulos Apuntes de Mambrú (1993); En el buzón del jardín (1999); El flautista en la cruz (2000); Soldado desconocido (2001); Crónicas martianas (2002); Lluvia (2004); Fotógrafo en posguerra (2004); Los dioses verdaderos (2005); Ese jardín perdido (2006); La guerra me queda lejos (2006) y Después del huracán (2007). Ha ganado en cinco ocasiones el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara y obtenido, además, el Premio Abril (1994); el Bustarviejo (1996); el Regino Pedroso (1998); el Razón de Ser (2000); el Dador (2004) y el 26 de Julio (2006). Trabaja como editor de la revista Signos.