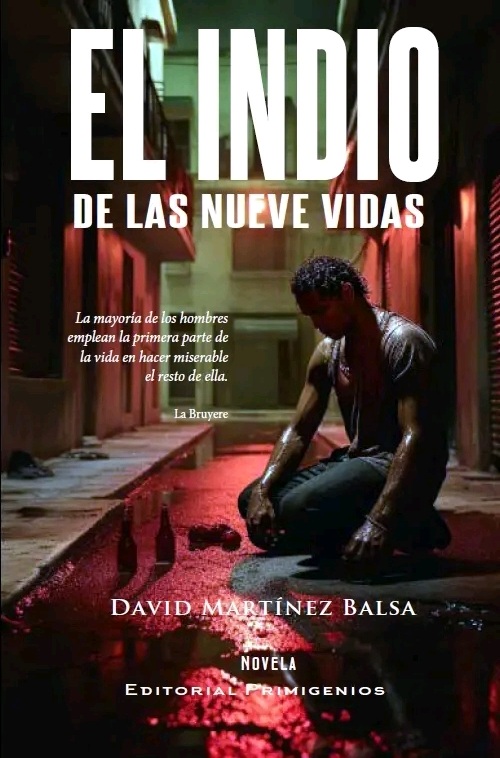

El Indio de las nueve vidas

CAPÍTULO V: ALGUNOS AMORES

El chasquido provoca una carcajada en El Tuerto, cuya sonrisa se mezcla con el sonido de sus palmadas.

—Oye, yo sigo sin entender cómo carajo lo haces tan fácil, compadre.

—¡Por favor, Tuerto, dile que pare ya! —exclama el joven, quien desde la silla, se deshace en lágrimas mientras El Indio le libera el dedo, doblado en una inhumana postura, y pasa al siguiente.

—Te advertí que esa jeva no se tocaba, chama —El Tuerto se inclina al frente para que su rostro quede alineado con el del joven—. Cualquiera menos a esa.

—No fue mi culpa.

—Ah, ¿no? —El otro arquea las cejas, en una falsa expresión de misericordia—. Óyelo, Indio, dice que no fue su culpa.

Otro chasquido y la carcajada se funde con los chillidos:

—¡Ya, ya, cojones, quítamelo de arriba!

—¡Cállate! —El semblante jocoso de El Tuerto se desfigura en una mueca de ira—¡Cállate y estate quieto, o le digo que te parta dos dedos en vez de uno y todavía falta la otra mano!

—Pero es que yo no hice nada.

—Esa puta cuesta dinero —rebate el otro—. Para comérsela, hay que desembolsar. De otra forma, nadie se la lleva a la cama.

—Ella no me cobró.

—Entonces te lo hizo porque tú le gustas, ¿no es así?

Temeroso de las consecuencias de su respuesta, el joven mira de soslayo a El Indio y luego a su jefe.

—Contesta.

—Sí.

—Por eso estoy aquí, chico —El Tuerto se abre de brazos—. Por eso mismo. Tú sabes bien que Yanisley es la que más dinero pone en el gallinero. Y una puta que se enamora es una puta que empieza a pensar en quitarse del negocio. Y eso no lo voy a permitir, chama, eso sí que no. Ella se va cuando a mí me salga de los cojones.

De súbito, El Tuerto apunta su ojo sano en dirección a El Indio:

—¿Viste lo caro que salen las historias de amor en este barrio, hermano?

Entonces, clava la mirada en el joven:

—Pero tú todavía no lo has aprendido, chama.

Al tercer chasquido, la silla se estremece junto al torturado mientras él, incapaz de manejar el dolor, gime, patalea:

—¡Por favor, por favor, paren ya!

—Esta historia de amor se acaba hoy mismo, muchacho —dice El Tuerto—. Ella se queda aquí y tú te mudas; cambia de barrio y más nunca vires ni mucho menos intentes buscarla. Fíjate, te estoy dando un chance.

—Está bien, está bien, pero dile que me suelte, compadre.

El Tuerto se incorpora y deja escapar una exhalación; se pasa la mano por la frente y dice a El Indio:

—Suéltalo, tigre, pero rómpele los otros dos dedos para que no se le olvide lo último que le dije.

***

Te acercas lentamente a la cafetería. Las mesas están dispuestas en un portal techado y Marla se ubicó en la más cercana a la entrada, lejos de la barra y de la música que brota del equipo. La mesera acaba de dejarle el menú cuando te detienes frente a ella. Quieres saludarla, pero nada sale, a pesar de las numerosas opciones a tu disposición. Las sientes desfilar, una tras la otra; todas se estampan ante tus ojos, exigiendo que abandones la duda y te atengas a una: Hola, ¿qué tal?, buenas.

—Hola, Matías —dice ella y tu vista, sonámbula, se enfoca en la mujer sentada a la mesa.

—Hola —contestas y tomas asiento frente a ella. El menú, entre ambos, permanece intacto, a la espera.

Marla luce hermosa, enmarcado su rostro entre los cabellos negros, lacios por naturaleza pero que ella convierte a voluntad en rizos. Viste jeans y una blusa rosada. Qué mulata esa, la más bella de toda La Habana, y fue toda tuya.

—¿Cómo estás? —te pregunta.

—Bien. ¿Y tú?

—En lo mismo, mucho trabajo.

—¿Y tus padres?

—Con sus achaques, pero tirando, tú sabes.

—Sí, sí —arqueas las cejas y bajas la vista, incapaz de quebrantar el silencio que vuelve a interponerse entre los dos. El menú continúa allí, deseoso de una consulta.

La mesera retorna a la mesa, sosteniendo un pequeño bloc de notas:

—¿Van a ordenar algo?

Quieres un café, pero decides esperar a que Marla ordene primero. La miras y ella te sonríe, frunciendo el ceño en una mueca inquisitiva; se te erizan los vellos de la nuca. Ella te conoce mejor que nadie, sabe leer en tus gestos las palabras que mantienes trabadas en la garganta. Es tan antigua la historia entre ustedes, tan fuerte que los años no han logrado mellarla, si acaso recubrirla con una capa de polvo vulnerable a un simple soplido.

—Dos cafés —dice ella—. El mío cortadito; y el de él, expreso.

La mesera te mira de soslayo y tú asientes.

—Sigues con el mismo vicio —te dice Marla cuando vuelven a quedarse solos—. Menos mal que eso no ha cambiado.

—Tú igual, fiel a tus cortaditos.

—Cuesta trabajo deshacerse de los viejos vicios.

Sonríes, clavando la vista en esta dulce mujer cuya sonrisa sigue teniendo el poder de revolver tus nervios, de disolver tu personalidad de acero en una masa gelatinosa. Sí, cuesta trabajo deshacerse de los viejos vicios.

—Me sorprendió que me llamaras —dice Marla, después de que la mesera deje las tazas de café y el tazón de azúcar sobre la mesa.

—Tenía que decirte algo y no quería usar el teléfono —dices mientras endulzas tu expreso—. Puede que no oigas de mí por un tiempo.

Ella respira hondo y cierra los ojos durante varios segundos:

—La última vez que me dijiste eso, estábamos casados y terminaste preso casi diez años.

—Me acuerdo.

—¿Esto es lo mismo?

—No sé, puede ser.

Distraído en la taza de café que llevas a tus labios, notas, cuando ya es muy tarde, la mano de Marla encima de la tuya. Te aprieta con el mismo desespero que surge en sus facciones.

—¿Hasta cuándo vas a seguir en lo mismo, Matías? —pregunta.

—Marla…

—Sé que eres un buen hombre. Lo eras antes de ir preso y lo fuiste después.

—Siempre he sido un delincuente —Ella no imagina cuánto esfuerzo te demanda hacerlo, pero logras separar tu mano de la suya y rodear la taza de café. Tanto la aprietas que temes partirla. La dejas en la mesa, tras beber un largo sorbo—. Ni siquiera tú pudiste enderezarme; y quién pudo, ya no está.

—¿Y crees que a nuestro hijo le gustaría ver a su padre así?

—Andrecito sabía bien quién yo era.

—Sí, él vio quién tú eras de verdad. Y yo también lo hice.

—Marla, no quiero ir por ahí.

—¿Entonces para qué me trajiste?

Quería verte de nuevo; no sé cuándo pueda volver a hacerlo: piensas en decirle, pero callas, pensativo, y escoges la salida segura:

—Necesitaba decirte que voy a andar perdido un tiempo, solo eso.

—¿Por qué, irás preso?

—Si llega a eso, habrá valido la pena.

—¿Qué vas a hacer, Matías? —Quieres ceder, seguir sentado, contarle todo. Por eso fuiste realmente allí; sin embargo, tenerla delante de ti, tan cerca, sentirte incapaz de respirar pues invitas a tu interior la caricia de su aroma, la esencia que te magnetiza, jalándote hacia sus brazos y la promesa de saberte amado por una mujer que te adora con cada rincón de su ser, todo llevará, eventualmente, a visitar otros cuartos de tu pasado que prefieres dejar olvidados, o no tan vívidos como lo estarían si te abandonaras a ella.

—Creo que algo bueno —contestas al incorporarte y dejar un billete de tres dólares junto a la taza de café expreso aun llena hasta la mitad—. Cuídate mucho, Marla.

Y te alejas casi a la carrera de esa cafetería, intentando bajar a empujones ese te quiero que se afinca a las paredes de tu garganta, reacio a volver al sitio recóndito donde has encerrado tus penas.

***

El Tuerto, sin apartar la vista de la sartén donde termina de freírse el bistec, extiende el brazo hacia la derecha. El Indio, apoyado en la meseta de la cocina, le quita la taza de café de la mano.

—De cafetero estás perdido, hermano —dice tras probar la bebida.

—Bueno, cuando encuentres a alguien perfecto, me avisas.

El aceite caliente crepita al contacto con el bistec, que comienza a retraerse en sí mismo y adquirir lentamente la tonalidad gris blanquecina de la carne frita. El Indio examina largo rato la sartén; pronto el Tuerto repara en su escrutinio y frunce el ceño:

—¿Qué pasa?

—Nada, que si ese bistec queda como este café, mejor ni aceptar tu invitación a almorzar.

—No jodas más, compadre —El cocinero le propina un leve codazo, entre risas.

—Deberías haber dejado a Sandra prepararlo.

—No, ella se metió tremenda pincha ayer. Fíjate la hora que es y sigue durmiendo.

—¿Vino mucha gente?

—¿Mucha? —resopla El Tuerto— Yo creo que todas las mujeres del barrio se antojaron ayer de arreglarse las uñas.

—Imagínate, las noches de los viernes se hicieron para salir.

—Y los días para prepararse —añade el otro, cabeceando mientras usa un tenedor para voltear el bistec—. Yo no me quejo, así ella se mantiene ocupada, busca un dinero y, lo mejor, no anda en la preguntadera.

—Yo pensaba que Sandra era una mujer consciente de donde está metida.

—Sí, pero no quiere a su niño del alma revolcándose en la misma mierda que nosotros.

—La entiendo.

—¿La entiendes? —El ceño de El Tuerto se frunce, pero su ojo derecho permanece inmóvil, blanquecino y falso, sin emociones.— Mira, hazme el favor y alcánzame ese plato.

El Indio coge el cubierto del extremo derecho de la meseta y lo deja en manos del cocinero.

—Es una madre, hermano —dice— ¿Tú crees que va a querer esto para su chama?

—La mía no lo quería —replica el otro, quien tras colocar el bistec recién frito en el plato, se dirige al refrigerador a su izquierda—, pero también tuve un padre y él ganó la discusión.

—Eso no significa que a tu hijastro le pase lo mismo.

El Tuerto saca del refrigerador un pozuelo repleto de bistecs. Lo dispone cerca del fogón y extrae dos.

—Estás equivocado, tigre —Echa las piezas de carne en la sartén. Enseguida el aceite comienza a crepitar en su asalto a la carne; reavivado y furioso, embiste a mayor ritmo—. A ese chama le toca esto y más. ¿Quieres que te explique por qué?

El Indio, en silencio, mantiene la vista fija en su interlocutor:

—La respuesta la tienes aquí en esta sartén. Para comer bueno hay que sudar, y eso no se logra jugando a ser ingeniero ni un carajo. El dinero donde se sangra de verdad es en la calle. Coño, no te estoy diciendo nada nuevo, compadre.

—Creo que eso debería decidirlo él.

El Tuerto arquea las cejas y su rostro adquiere una expresión de burla:

—Sí, lo decidirá a los dieciocho, pero mientras tanto, tiene que empezar a poner pesos en esta casa. Ya está un poco mayorcito para andar pensando en salir sin antes buscarse el dinero para comprarle los tragos a la jeva.

—Si empieza desde ahora a inventar en la calle, a lo mejor cuando tenga dieciocho no le quedará otra que enredarse más.

—Pues se quedará enredado —El Tuerto aparta la vista de la sartén y se ladea hacia El Indio—. ¿Qué pasa, socio? Te veo un poco raro y no es hoy nada más.

—¿De qué tú hablas, chico?

—¿A qué viene esta charla moralista sobre el futuro de mi hijastro? Yo sé que tú le caes bien y ustedes hablan mucho, pero no quiero pensar que le estás metiendo bichitos en la cabeza sobre salirse del barrio ni de sus obligaciones.

—No es eso, viejo.

Pero El Tuerto lo corta:

—Y el otro día, cuando fuimos a ver a la puta esa, te me aflojaste —Las palabras empujan a El Indio lejos de la mesa.

—Oye, cuidadito —dice, encarando al otro.

—Es verdad y no me lo niegues. Con el tipo te portaste como es. Le reventaste los dedos sin temblar, pero cuando fuimos a ver a la puta, ni quisiste tocarla.

—Yo no sueno jevas, Tuerto. Eso conmigo no va.

—Esa rectitud vale con la mujer de la casa, pero aquella era una jinetera que soñó con palacios de oro y un príncipe encantado. Había que sonarla para enseñarle que las musarañas se quedan en el techo y la cama se hizo para templar y sacarle pesos.

—Tú se lo enseñaste bien.

—Con las putas hay que tener mano dura, Indio. ¿O tú crees que por amor al arte sus chulos me pagan una comisión de lo que ellas raspen en la calle? —Mientras habla, la amenaza en el semblante de El Tuerto comienza a disiparse y el otro se reclina en la meseta—. No, hermano, me pagan porque si no, en mi barrio no pueden andar y sus cachorritas se quedan sin cuartos. Además, tú sabes bien que, si hay candela, yo respondo. Si las agarran en el fuego, este que está aquí va y las saca del calabozo; si un cliente se pasa, voy con el chulo y entre los dos lo reventamos. Esto es así.

—Lo de chulo no es lo mío.

—Ni lo mío tampoco, pero da dinero, tigre.

—Vamos, Tuerto, que aquí todo negocio que está vivo te reporta ingresos. Lo mismo el que vende hierba en la esquina como el que anda con el carrito de churros te tiene que entrar con tu comisión o se queda en la calle.

—Sí, es verdad, pero todo sale caro. De lo que me entra, una buena parte hay que invertirla en garantizar que esos negocios sigan respirando. ¿Tú piensas que eso es barato?

—Yo sé que no.

—Especialmente ahora, que cuesta más y más trabajo anestesiar a los policías.

—Está subiendo de precio apagar la conciencia.

El Tuerto sonríe y libera los bistecs del castigo del aceite; al ponerlos en el plato, mira de soslayo a El Indio con su ojo vidrioso:

—Mientras a ti no se te prenda la conciencia, yo duermo tranquilo.

—De eso no te preocupes.

—Bien —El Tuerto agarra un cuchillo del estante, pica un trozo de carne, lo ensarta en el tenedor y lo extiende a El Indio—. Vaya, prueba ahí y dime qué tal.

***

Despiertas de súbito y su nombre aún sigue adherido a tus labios. Escapó junto a ti de tus pesadillas y ahora necesitas pronunciarlo, darle voz para que se aleje, igual al humo de cigarro obstruido en el pecho del fumador.

—Andrecito —susurras y notas tu respiración acompasarse poco a poco.

Te levantas de la cama y, mientras vas al baño, descubres que la estrategia de exorcizar el recuerdo fracasó. Las imágenes siguen allí, contigo. Te hacen compañía al inclinarte en el lavamanos y salpicar tu rostro con el agua fresca.

Él está sospechando; piensas, después de incorporarte y observar tu rostro en el espejo que cuelga en la pared frente a ti. Si no, ¿por qué preguntó eso? ¿Por qué me miró de esa manera? Algo se huele.

Vuelves a la cama y tomas asiento. Tus ojos buscan el teléfono encima de la mesita de noche. Tienes todo lo que necesitas en tu celular y, en caso de problemas, hay un plan alternativo con el viejo Héctor y la dulce Marisol como elementos esenciales, sin que uno sepa la importancia del otro, pero en su momento lo entenderán. No los escogiste en vano, ni relegando en el azar el peso de tu decisión. Solo tienen que cumplir con su palabra y el resto se dará por sí solo.

¿Cómo está el hombre de la casa?; dices al atravesar la puerta de la habitación. Allí en la cama, Andrecito te sonríe, reducida su figura esbelta y hermosa a una extraña criatura que, de no ser por esos gestos tan humanos, fuese algo distinto. La piel amarillenta, los huesos definidos luego de que los músculos acabasen engordando la panza de un cáncer insatisfecho que exige dosis más abundantes; no le basta con los órganos y quiere desbaratar también la sonrisa que tu hijo te regala.

Te sientas a su lado, en este su cuarto de donde los médicos no vieron motivo ya para mantenerlo alejado. Llévenlo a casa, dijeron. Aquí lo pasará peor; mejor que esté con ustedes.

Desestimas los olores raros, casi ni los sientes de tanto someterte a ellos con tal de no renunciar a la compañía de tu hijo.

Perdóname, le dices, agarrando su mano. Perdóname, pipo.

¿Qué es eso, papá?, te responde y notas su frágil esfuerzo de apretarte la mano. No hay nada que perdonar.

Pero sí lo hay, inclusive puede desglosarse en días, semanas, meses, años: todo unificado conforma casi una década de ausencias, de festejos y aniversarios hechos trizas mientras, para ti, el tiempo se dilataba en siglos tras los balaustres de una celda a la cual te lanzaron tus propios actos. Tú mismo organizaste un exilio de ese hijo que ahora sacas del carro negro y te colocas al hombro, ese hijo que pesa tan poco dentro del ataúd.

No bastó el año posterior a tu salida de la cárcel. Ni con eso te limpiaste, así te lo dijeron en el velorio sus abuelos, los padres de esa Marla que tanto amas, pero que ya no logras ver sin que la voz de Andrecito, o su cara, se aparezcan. Ellos tienen razón, también las miradas de los que te observan sentado en el sillón más próximo al ataúd, renuente a alejarte de tu hijo condenado a la eternidad de sus quince años.

Levantas el teléfono y marcas el número de un celular. Al cuarto timbre descuelgan:

—¿Sí?

—La cosa se está poniendo mala —dices—. Mañana por la mañana nos vemos donde habíamos quedado y le entrego lo que necesita.

—¿Pudiste resolverlo todo?

—La mayor parte, pero ya no queda tiempo para más nada.

—Háblame claro: ¿estás en peligro?

La pregunta te arrebata una carcajada:

—Ay, carajo, ustedes los policías a veces hacen cada preguntas.

Para adquirir la novela online:

David Martínez Balsa. La Habana, 1991.

Contador de profesión, graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, y miembro de la Asociación Hermanos Saíz y de la UNEAC. Ganador del Premio David de Cuento 2017, el Premio Regino E. Boti de Literatura para niños y jóvenes 2021, el Premio Calendario 2022 en Narrativa y el Premio Internacional de Cuento Palíndromus 2023, finalista del Premio Eliseo Diego 2023 y mención en el Premio Internacional Fantoches 2023, además de ser finalista y recibir menciones en otros premios literarios nacionales e internacionales. Ha publicado los libros: Minutos de silencio (Ediciones Unión, 2019); Katabasis (Editorial Primigenios, 2021); Deambulantes (Editorial Primigenios, 2022); Escenarios (Iliada Ediciones, 2022); Triple C (Casa Editora Abril, 2023); Faunas (Editorial Laia, 2023); Visita al cuarto oscuro (Iliada Ediciones, 2023) y El Indio de las nueve vidas (Editorial Primigenios, 2023).