Antes que anochezca

Resumen del libro: "Antes que anochezca" de Reinaldo Arenas

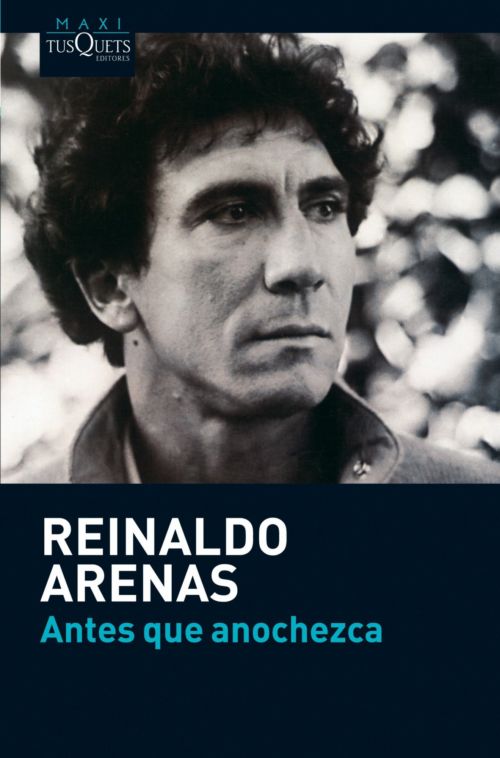

Reinaldo Arenas, el aclamado escritor cubano, legó al mundo su impactante testimonio personal y político en «Antes que anochezca». Su partida el 7 de diciembre de 1990, en las garras terminales del SIDA, marcó el final de una vida definida por la tríada de ser escritor, homosexual y disidente en la Cuba castrista. Este relato, forjado hasta días previos a su trágico suicidio en Nueva York, desafía el silencio impuesto a los parias que emergen del inquisitorial y carcelario infierno cubano.

Arenas, desde los bajos fondos de la Habana, donde pululan los excluidos del sistema, hasta la complejidad de la vida en el exilio, lleva a los lectores por una odisea vital e intelectual. Su existencia, involuntariamente enraizada en las peripecias de desafiar el statu quo, revela las sombras detrás del «paraíso caribeño» del patriarca Fidel Castro. El autor, con valentía y desafío, se suma a la resistencia, enfrentando la dificultad de vivir fuera de Cuba sin ceder a la discreta neutralidad que la izquierda bien pensante espera de un exiliado cubano.

«Antes que anochezca» se erige como un monumento literario que desentraña los entresijos de la vida de Arenas, desafiando la opresión ideológica y social que lo persiguió. A través de sus páginas, los lectores descubren no solo la maestría narrativa de Arenas, sino también una cruda verdad sobre el precio que paga quien se atreve a desafiar un sistema que intenta sofocar la libertad de expresión y la diversidad. La obra deja una profunda huella, no solo como testimonio personal, sino como un llamado a la reflexión sobre la persecución, la identidad y la resistencia en contextos opresivos.

Introducción

El fin

Yo pensaba morirme en el invierno de 1987. Desde hacía meses tenía unas fiebres terribles. Consulté a un médico y el diagnóstico fue SIDA. Como cada día me sentía peor, compré un pasaje para Miami y decidí morir cerca del mar. No en Miami específicamente, sino en la playa. Pero todo lo que uno desea, parece que por un burocratismo diabólico, se demora, aun la muerte.

En realidad no voy a decir que quisiera morirme, pero considero que, cuando no hay otra opción que el sufrimiento y el dolor sin esperanzas, la muerte es mil veces mejor. Por otra parte, hacía unos meses había entrado en un urinario público, y no se había producido esa sensación de expectación y complicidad que siempre se había producido. Nadie me había hecho caso, y los que allí estaban habían seguido con sus juegos eróticos. Yo ya no existía. No era joven. Allí mismo pensé que lo mejor era la muerte. Siempre he considerado un acto miserable mendigar la vida como un favor. O se vive como uno desea, o es mejor no seguir viviendo. En Cuba había soportado miles de calamidades porque siempre me alentó la esperanza de la fuga y la posibilidad de salvar mis manuscritos. Ahora la única fuga que me quedaba era la muerte. Casi todos los manuscritos sacados de Cuba habían sido corregidos por mí, y estaban en manos de mis amigos o se habían publicado. Durante cinco años de exilio también había escrito un libro de ensayos sobre la realidad cubana, Necesidad de libertad, seis piezas de teatro publicadas bajo el título de Persecución y le había puesto punto final a la novela El portero y a Viaje a La Habana, aunque cuando escribí esta novela ya me sentía enfermo. Lamentaba sin embargo tener que morirme sin haber podido terminar la Pentagonía, un ciclo de cinco novelas de las cuales había publicado ya Celestino antes del alba, El palacio de las blanquísimas mofetas y Otra vez el mar. Lamentaba también dejar a algunos amigos como Lázaro, Jorge y Margarita. Lamentaba el dolor que a ellos y a mi madre les iba a causar mi muerte. Pero ahí estaba la muerte y no había otra actitud que asumirla.

Lázaro, sabiendo que yo me sentía muy mal, voló a Miami y me trajo inconsciente al New York Hospital. Fue un gran problema, según él mismo me contó, ingresarme, pues yo no tenía seguro médico. Lo único que tenía en el bolsillo era la copia del testamento que le había enviado a Jorge y Margarita. Mientras yo casi agonizaba, los médicos me negaban la admisión puesto que no tenía con qué pagar. Afortunadamente había allí un médico francés, a quien Jorge y Margarita conocían, que me ayudó a ingresar en el hospital. De todos modos, según me dijo otro médico, el doctor Gilman, tenía sólo un diez por ciento de sobrevida.

Fui ingresado en la sala de emergencias donde todos estábamos en estado de agonía. De todas partes me salían tubos: de la nariz, de la boca, de los brazos; en realidad parecía más un ser de otro mundo que un enfermo. No voy a contar todas las peripecias que padecí en el hospital. El caso es que no me morí en esos instantes como todos esperábamos. El mismo médico francés, el doctor Olivier Ameisen (un excelente compositor musical por lo demás), me propuso que yo le escribiese letras de algunas canciones para que él les pusiera música. Yo, con todos aquellos tubos y con un aparato de respiración artificial, garrapateé como pude el texto de dos canciones. Olivier iba a cada rato a la sala del hospital, donde todos nos estábamos muriendo, a cantar las canciones que yo había escrito y a las que él había puesto música. Iba acompañado de un sintetizador electrónico, un instrumento musical que producía todo tipo de notas e imitaba cualquier otro instrumento. La sala de emergencias se pobló de las notas del sintetizador y de la voz de Olivier. Considero que sus dotes como músico eran muy superiores a las de médico. Yo, desde luego, no podía hablar; tenía además en la boca un tubo conectado a los pulmones. En realidad estaba vivo porque aquella máquina respiraba por mí, pero pude, con un poco de esfuerzo, escribir mi opinión en una libreta acerca de las composiciones de Olivier. Me gustaban en verdad aquellas canciones. Una se titulaba Una flor en la memoria y la otra, Himno.

Lázaro me visitaba a cada rato. Iba con una antología de poesía, abría el libro al azar y me leía algún poema. Si el poema no me gustaba, yo movía los tubos instalados en mi cuerpo y él me leía otro. Jorge Camacho me llamaba desde París todas las semanas. Se estaba traduciendo El portero al francés y Jorge me pedía consejo sobre algunas palabras difíciles. Al principio yo sólo podía responder con balbuceos. Después mejoré un poco y me trasladaron a una habitación privada. Aunque no podía moverme, era una suerte estar en una habitación; por lo menos tenía un poco de paz. Además, ahora ya me habían quitado el tubo de la boca y podía hablar. Así se terminó la traducción de El portero.

Al cabo de tres meses y medio me dieron de alta. Casi no podía caminar, y Lázaro me ayudó a subir a mi apartamento, que por desgracia está en un sexto piso sin ascensor. Llegué con trabajo hasta allá arriba. Lázaro se marchó con una inmensa tristeza. Ya en la casa, comencé como pude a sacudir el polvo. De pronto, sobre la mesa de noche me tropecé con un sobre que contenía un veneno para ratas llamado Troquemichel. Aquello me llenó de coraje, pues obviamente alguien había puesto aquel veneno para que yo me lo tomara. Allí mismo decidí que el suicidio que yo en silencio había planificado tenía que ser aplazado por el momento. No podía darle ese gusto al que me había dejado en el cuarto aquel sobre.

Los dolores eran terribles y el cansancio inmenso. A los pocos minutos, llegó René Cifuentes y me ayudó a limpiar la casa y a comprar algo de comer. Después me quedé solo. Como no tenía fuerzas para sentarme a la máquina, comencé a dictar en una grabadora la historia de mi propia vida. Hablaba un rato, descansaba y seguía. Había empezado ya, como se verá más adelante, mi autobiografía en Cuba. La había titulado Antes que anochezca, pues la tenía que escribir antes de que llegara la noche ya que vivía prófugo en un bosque. Ahora la noche avanzaba de nuevo en forma más inminente. Era la noche de la muerte. Ahora sí que tenía que terminar mi autobiografía antes de que anocheciera. Lo tomé como un reto. Y seguí así trabajando en mis memorias. Yo grababa un casete y se lo daba a un amigo, Antonio Valle, para que lo mecanografiara.

Había grabado ya más de veinte casetes y aún no anochecía.

En la primavera de 1988 salió El portero en Francia. Fue un éxito de crítica y de publicidad. La novela había quedado finalista, junto con otras dos, en el premio Médicis a la mejor novela extranjera. La editorial me mandó un pasaje de avión, pues yo había sido invitado a participar en el programa Apostrophes en la televisión francesa. Era el programa cultural de más audiencia en Francia y se transmitía en vivo por toda Europa. Acepté la invitación sin siquiera saber si podría o no bajar las escaleras de mi casa y llegar al avión. Pero el estímulo de mis amigos Jorge y Margarita creo que me ayudó. Llegué a París y me presenté al programa. Casi nadie sabía que mientras yo hablaba en aquel programa que duraba una hora o más, en realidad yo estaba al borde de la muerte. Me pasé unos días en París y regresé a mi autobiografía. Mientras trabajaba en ella, revisaba la excelente traducción que Liliane Hasson me hacía de La Loma del Ángel, una parodia sarcástica y amorosa de la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde.

Pero las calamidades físicas no se detenían; por el contrario, avanzaban rápidamente. Volví a contraer una clase de neumonía denominada PCP, que era la misma que había contraído antes. Ahora las posibilidades de escapar con vida eran menores, pues el cuerpo estaba más debilitado. Sobreviví a la pulmonía, pero allí mismo, en el hospital, contraje otras enfermedades terribles, como cáncer, sarcoma de Kaposi, flebitis y algo horrible llamado toxoplasmosis, que consiste en un envenenamiento de la sangre en el cerebro. El mismo médico que me atendía, el doctor Harman, creo que me miraba con tanta pena que yo a veces trataba de consolarlo. De todos modos sobreviví entonces a aquellas enfermedades o por lo menos al estado de mayor gravedad. Tenía que terminar la Pentagonía. En el hospital comencé a escribir la novela El color del verano. Tenía en las manos distintas agujas con sueros, por lo que me era un poco difícil escribir, pero me prometí llegar hasta donde pudiera. No comencé esta novela (para mí fundamental del ciclo) por el principio, sino por un capítulo titulado «Las tortiguaguas». Cuando salí del hospital terminé mi autobiografía (con excepción, desde luego, de esta introducción) y continué trabajando en El color del verano. También trabajaba conjuntamente con Roberto Valero y María Badías en la revisión de la quinta novela de la Pentagonía, El asalto. En realidad se trataba de un manuscrito escrito en Cuba atropelladamente para poder sacarlo del país. Lo que Roberto y María hicieron fue una labor de traducción de un idioma casi ininteligible al español. El caso es que la novela se terminó de pasar en limpio y engrosó mis originales en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, donde pueden ser consultados.

En esos días llegó mi madre de Cuba, con esos permisos taimados que da Castro a las personas mayores para recaudar dólares. No me quedó más remedio que viajar a Miami. Mi madre no notó que me estaba en verdad muriendo y yo la acompañé a que hiciera todas sus compras. No le dije nada de mi enfermedad, y ni siquiera a estas alturas (mediados de 1990), le he dicho nada. Contraje de nuevo en Miami otra pulmonía. Llegué a Nueva York directo para el hospital. Salí y me fui a España, a la casa de campo de Jorge y Margarita. Allí podía respirar aire puro.

…

Reinaldo Arenas. Estudió en la Escuela de Planificación de La Habana y cursó estudios de Filosofía y Literatura en la Universidad de La Habana, que no concluyó. Trabajó en la Biblioteca Nacional José Martí y fue editor del Instituto Cubano del Libro y posteriormente editor de La Gaceta de Cuba. Encarcelado en 1973 por su oposición al régimen de Castro y su homosexualidad, fue liberado en 1976, huyendo a Estados Unidos en 1980. Se suicidó cuando estaba en fase terminal de SIDA. Su obra de carácter autobiográfico Antes de que anochezca, fue llevada al cine.