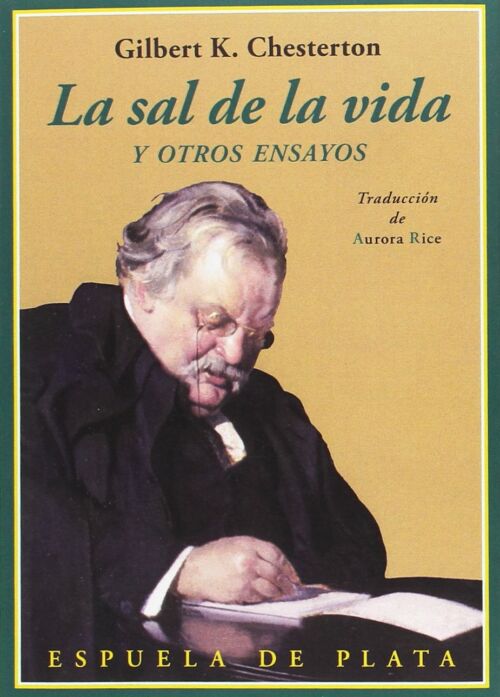

La sal de la vida

Resumen del libro: "La sal de la vida" de G. K. Chesterton

«La sal de la vida (The Spice of Life)» es una encantadora recopilación de ensayos escritos por Gilbert Keith Chesterton, publicada por primera vez en 1964 y cuidadosamente compilada por su devota secretaria y experta en Chesterton, Dorothy Collins. Este volumen, el cual lleva el mismo nombre que uno de los ensayos, se destaca por su diversidad temática, abarcando más de veinte años de la prolífica carrera literaria de Chesterton. De manera notable, el ensayo que da título al libro fue redactado solo tres meses antes de la muerte del autor y es considerado por el biógrafo Dale Ahlquist como uno de los libros póstumos más orgánicos y bien organizados de Chesterton.

La obra fusiona ensayos polémicos sobre asuntos contemporáneos, como la educación y la escritura de novelas detectivescas, con reflexiones más literarias que revelan el genio peculiar de Chesterton y su capacidad para abordar una amplia gama de temas con agudeza y perspicacia. A través de la pluma inimitable de G. K., el lector se sumerge en análisis literarios que exploran la obra de Shakespeare, las fábulas de Esopo, el universo encantado de «Alicia en el país de las maravillas», la vida de Samuel Pepys y la creatividad de Charlotte Brönte, entre otros fascinantes personajes.

Con la maestría narrativa característica de Chesterton, el libro ofrece una experiencia de lectura que va más allá de la mera reflexión intelectual. Los ensayos no solo son una muestra del ingenio y la erudición del autor, sino también una invitación a explorar las maravillas de la literatura, la cultura y la vida cotidiana a través de una lente única. «La sal de la vida» captura la esencia del pensamiento chestertoniano, revelando su capacidad para encontrar lo extraordinario en lo ordinario y su habilidad para abordar los grandes temas de la humanidad con un toque de humor y profundidad, dejando una marca imborrable en el lector.

EL ENSAYO

El ensayo es el único género literario cuyo mismo nombre está confesando ya que ese acto precipitado conocido como escritura es en realidad un salto al vacío. Los que se ponen a escribir una tragedia no dicen que sea una prueba. Aquellos que se han extenuado componiendo con sus propias manos los doce cantos de una epopeya rara vez han simulado haberla garabateado como mero experimento. Pero el ensayo, tanto por su nombre como por su naturaleza, sí que es una prueba, un experimento. El ensayo no se escribe. El ensayo se ensaya. Una de las consecuencias de tal cosa es que, existiendo como existen muchos ensayos famosos, por suerte no existe el ensayo modelo. El ensayo perfecto no se ha escrito jamás, sencillamente porque en realidad no se ha escrito jamás el ensayo. Algunos han intentado escribir algo, para averiguar qué se suponía que era. En este sentido, el ensayo es un producto típicamente moderno, orientado hacia el futuro y lleno de alabanzas al experimento y la aventura. En sí mismo sigue siendo algo escurridizo, y reconozco que me ronda la sospecha de que el ensayo se irá haciendo cada vez más sesudo y dogmático, aunque sólo sea por las profundas y letales divisiones que nos han de traer en el futuro los problemas éticos y económicos. Pero esperemos que siempre haya lugar para el ensayo auténtico. Decía santo Tomás de Aquino, con su habitual sentido común, que ni la vida activa ni la contemplativa se pueden vivir sin recreo, entendido como bromas y juegos. El teatro y la épica son la vida activa de la literatura, y el soneto y la oda, la contemplativa. El ensayo es la broma.

I – SOBRE LA LITERATURA EN GENERAL

LA LITERATURA SENTIMENTAL

Jamás lograremos una escuela de crítica seria y completa, mientras la palabra «sentimental» sea un término despectivo. El hecho de que «apasionado» sea un piropo, y «sentimental» un insulto, es tan absurdo y ridículo como lo sería el que «azul» resultase elogioso y «verde» ofensivo. La diferencia entre pasión y sentimiento no es, como se suele creer, cuestión de sinceridad ni de honestidad ni de la verdad de la emoción. Es la diferencia entre dos maneras de ver las mismas realidades incuestionables de la vida. El verdadero sentimiento consiste en no tomarse las emociones cenitales de la vida como cuestión personal, como se las toma la pasión, sino impersonalmente, alegre y abiertamente conscientes de que son cosas que nos pasan a todos. La pasión siempre es un secreto; es inconfesable; siempre resulta un descubrimiento; no se puede compartir. Pero el sentimiento representa ese estado de ánimo en que todos reconocemos, con debilidad mitad humorística mitad magnánima, que estamos en posesión del mismo secreto, que todos hemos descubierto lo mismo. Romeo y Julieta, por ejemplo, es pasión. Trabajos de amor perdidos es sentimiento. Tal vez no haya existido nadie más sentimental que Thackeray; hay cierta clase de cinismo, relacionado con el sentimiento, que trata las emociones de manera abierta y ligera. Para el hombre apasionado, el amor y el mundo son nuevos; para el hombre sentimental, son infinitamente viejos.

Es absolutamente necesario tener bien clara esta idea, para poder hacerle justicia a la inmensa marea de sentimentalismo que inunda la producción literaria popular. Si hemos de condenar la literatura sentimental, decididamente no es porque sea sentimental, sino porque no es literatura. Quejarse de que esa literatura sea sensual y enervante, de que haga derretirse el carácter durante un tiempo, convirtiéndolo en mera receptividad, de que alimente menos que el azúcar que cubre una tarta de boda, quejarse de todo esto, digo, es como quejarse de que Otelo sea trágico o de que El Mikado degenere en frivolidad. El sentimentalismo no ha de ser sino un humor pasajero; los que son sentimentales día y noche se cuentan entre los enemigos más atroces de la sociedad. Tratarlos es como contemplar una serie interminable de poéticas puestas de sol en la madrugada. Si la literatura sentimental es una maldición, no es porque se lea ampliamente, sino porque se lee exclusivamente.

Existe cierta clase de emociones humanas a las que necesariamente hay que someterse, pero en las que no se puede confiar; negarlas es convertirse en un pedante, pero confiar en ellas es dejar de ser hombre. Por ejemplo, últimamente ha surgido en la literatura y en la filosofía un anhelo del hombre fuerte, anhelo que en realidad no es sino una señal de debilidad. Menospreciar la filosofía de la fuerza y la supremacía sería abominable, como menospreciar la indigestión o el dolor de muelas. Uno de los hombres más brillantes del siglo XIX fue Nietzsche, filósofo de la fuerza y la supremacía, que murió en un manicomio. De la filosofía de Nietzsche se han dicho muchas cosas, en pro y en contra, pero hasta ahora pocos han señalado el hecho básico de que es sentimental. Se rinde por completo a una de las debilidades más antiguas, más generosas y más excusables de la humanidad, el anhelo del hombre fuerte. Si alguno de los seguidores de Nietzsche desea encontrar la aceptación más plena y sincera de las doctrinas de su maestro, la postración más entregada ante el orgullo y la violencia del varón, las encontrará en las novelas de kiosco. En estas ligeras ficciones sentimentales por entregas encontramos preeminentemente desarrollada la tendencia a rendirle al héroe esa clase de honor que deshonra a quien lo rinde. En épocas de debilidad, las naciones coronan a sus déspotas; la naturaleza humana, en sus épocas de debilidad, anhela al déspota más de lo que jamás anheló la libertad. Es un sentimiento estúpido, tal vez incluso inmoral, pero tiene una cualidad que tal vez nos interese: es absolutamente universal; ni los más avanzados o intelectuales de la humanidad son menos sentimentales que los demás, ni siquiera un ápice.

Es más, tal vez no exista ningún círculo en que las mujeres sean tan sentimentales y sumisas como en los círculos inconformistas. La tendencia que lleva la novelette popular a deificar la mera arrogancia, la posesión, es enfáticamente uno de esos pecados amables que hay que repudiar sin despreciarlos. Es el Imperialismo Literario, y es tan antiguo como el miedo a la vida, que a su vez es más antiguo y mucho más sabio que el miedo a la muerte. A la misma clase que ésta idolatría hacia la fuerza bruta o el cerebro pertenece la idolatría hacia el título nobiliario o la clase o la vocación que se exhibe en la literatura sentimental. Es pretenciosa, de una pretenciosidad tan vital como la sangre, y que parece casi tan vieja como las estrellas. Es vulgar, pero esta clase de vulgaridad por lo menos hace honor a su nombre, al ser decididamente popular. El problema de la literatura sentimental es si no tendrá que existir en algún lugar una salida para estas locuras que nos parecerían disculpables, si no fuese porque nos parecen demasiado fuertes, demasiado eternas como para ser disculpadas; si no será de esperar que sean sentimentales las personas que no tienen ni edad ni cabeza suficiente como para ser apasionadas.

Así que puede decirse esto de los vicios del sentimentalismo popular: al menos son vicios antiguos y sanos. Ahora está de moda decir que el sentimentalismo es morboso. Pero es de lo más natural y sano; es la pura extravagancia de la salud juvenil. Se pueden decir muchas cosas en contra de las novelettes y los seriales que fomentan el profundo sentimentalismo del hombre de a pie, pero no se les puede acusar de nada que se parezca a la onerosa responsabilidad de la narrativa exquisita y cínica tan en boga entre las clases cultas. No traen al mundo nuevos pecados, ni siniestras levedades, ni pasiones a la vez salvajes y artificiales. La novelette se arrastrará abyectamente ante el poder, pero al menos no se arrastra abyectamente ante la debilidad. Hablará abiertamente y sin reticencias de emociones que son sagradas y deberían guardarse en el corazón, pero al menos no habla abiertamente y sin reticencias de emociones que son despreciables y deberían vomitarse por la boca. Su pretenciosidad y su desmesura son más amables que muchas formas de emancipación; al menos es humana, incluso cuando no es humanitaria.

Y algo habrá que decir de sus méritos. Con sólo abrir una puerta, la modista cansada y la dependienta explotada se hallan en una estancia nueva, donde unas figuras nuevas, extravagantemente elegantes, actúan de formas nuevas y extravagantemente dignas: es un regalo que pesa más que muchos relatos mágicos. Que esos actos sean singularmente lánguidos y predecibles, que los personajes estén dotados de una gama muy limitada de vicios y virtudes, que la moralidad de la narración no sea jamás heterogénea ni confusa, que sobre toda la escena se yerga la presencia de un optimismo puramente fatalista: todo esto sólo hace que sea un refugio más elaborado y más tranquilo para los intelectos cansados y los nervios martirizados.

Que estos sueños a veces lleven a los soñadores a exagerar y a equivocarse, a sobreestimar o subestimar la vida, puede ser. Los mismos problemas surgieron en relación con el cristianismo, ese magnífico triunfo del sentimiento. El cristianismo también ha llevado a los débiles, que eran su preocupación, a esperar demasiado y también demasiado poco de la vida. Pero permanece el hecho supremo: jamás podremos calcular el valor de un sueño, y jamás sabremos si los ascetas, que se drogaban con visiones y se fustigaban con varas de abedul, no serían los más felices de todos los hijos de los hombres.

…

G. K. Chesterton. (Campden Hill, 1874 - Londres, 1936) Crítico, novelista y poeta inglés, cuya obra de ficción lo califica entre los narradores más brillantes e ingeniosos de la literatura de su lengua. El padre de Chesterton era un agente inmobiliario que envió a su hijo a la prestigiosa St. Paul School y luego a la Slade School of Art; poco después de graduarse se dedicó por completo al periodismo y llegó incluso a editar su propio semanario, G.Ks Weekly.

Desde joven se sintió atraído por el catolicismo, como su amigo el poeta Hilaire Belloc, y en 1922 abandonó el protestantismo en una ceremonia oficiada por su amigo el padre O´Connor, modelo de su detective Brown, un cura católico inventado años antes.

Además de poesía (El caballero salvaje, 1900) y excelentes y agudos estudios literarios (Robert Browning, Dickens o Bernard Shaw, entre 1903 y 1909), este conservador estetizante, similar al mismo Belloc o al gran novelista F. M. Ford, se dedicó a la narrativa detectivesca, con El hombre que fue Jueves, una de sus obras maestras, aparecida en 1908.

A partir de 1911 empezaron las series del padre Brown, inauguradas por El candor del padre Brown, novelas protagonizadas por ese brillante sacerdote-detective que, muy tempranamente traducidas al castellano por A. Reyes, consolidaron su fama. De hecho, Chesterton inventó, como lo haría un poco más tarde T. S. Eliot o E. Waugh, una suerte de nostalgia católica anglosajona que celebraba la jocundia medieval y la vida feudal, por ejemplo, en Chaucer (a quien dedicó un ensayo), mientras que abominaba de la Reforma protestante y, sobre todo, del puritanismo.

Maestro de la ironía y del juego de la paradoja lógica como motor de la narración, polígrafo, excéntrico, orfebre de sentencias de deslumbrante precisión, en su abundantísima obra (más de cien volúmenes) aparecen todos los géneros de la prosa, incluido el tratado de teología divulgativo y de gran poder de persuasión.

Los ya citados relatos del padre Brown siguen la línea de Arthur Conan Doyle, mientras que los dedicados a un investigador sedente, el gordo y plácido Mr. Pond (literalmente "estanque"), inauguraron la tradición de detectives que especulan sobre la conducta humana a través de fuentes indirectas, desde Nero Wolf hasta Bustos Domecq, el policía encarcelado que forjaron Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, dos de los lectores más devotos que Chesterton ha tenido en el siglo XX.